| Titel: | Apparat zur Erzeugung brennbarer Gase; von G. H. Benson und W. G. Valentin. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. CXX., S. 425 |

| Download: | XML |

CXX.

Apparat zur Erzeugung brennbarer Gase; von

G. H. Benson und

W. G.

Valentin.

Aus dem Mechanics' Magazine, September 1869, S.

172.

Mit Abbildungen aus Tab.

VII.

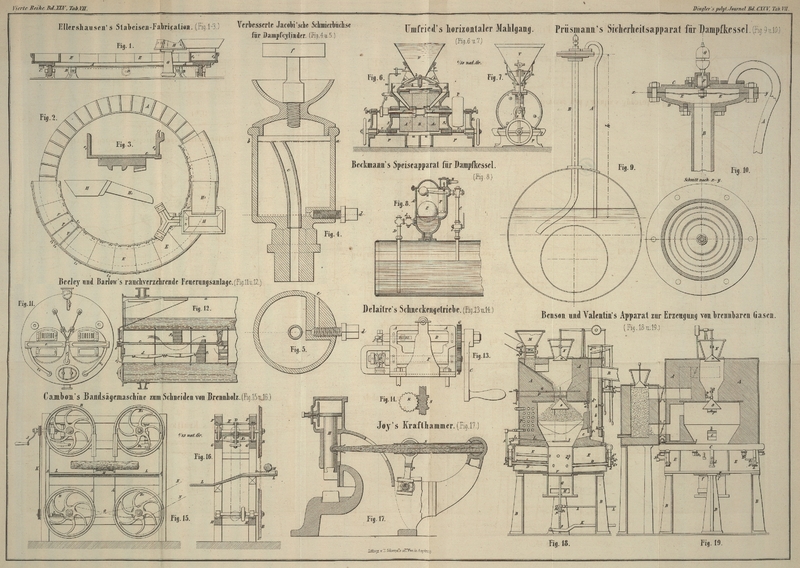

Benson und Valentin’s Apparat zur Erzeugung brennbarer

Gase.

G. H. Benson zu Staleybridge und W. G. Valentin am Royal College of

Chemisty, ließen sich mehrere Verbesserungen der zur Erzeugung brennbarer Gase

bestimmten Generatoren patentiren. Diese Gaserzeuger sind für verschiedene Arten von

Brennmaterial verwendbar; unsere Abbildungen zeigen aber in Fig. 16 den verticalen

Querschnitt eines Generators für gut brennende, nicht backende

Steinkohle, in Fig. 19 den verticalen

Längsschnitt desselben Apparates und der mit demselben verbundenen Vorrichtung zum

Reinigen der erzeugten Gase. Das aus schmiedeeisernen Platten bestehende Gehäuse A, A ruht auf ungefähr 6 Fuß hohen gußeisernen Füßen und

ist mit feuerfesten Backsteinen ausgefüttert; die Verbindungsstellen der Platten

werden mittelst einer Sandschicht gasdicht gemacht. Die zur Verbrennung

erforderliche atmosphärische Luft wird von einem Gebläse geliefert und durch dieses

mittelst eines Rohres dem Hauptwindcanal C, C zugeführt,

nachdem sie durch die Ueberhitze des Ofens erwärmt worden. Der Canal C steht mit einer jeden der in gleichen Abständen von

einander rings um den Generator liegenden Windformen D,

D¹ in besonderer Verbindung. Diese Formen bestehen in starken

schmiedeeisernen Röhren, welche in guß- oder schmiedeeisernen mit Wasser

gefüllten Büchsen E, E liegen. Diese Büchsen sind offen

oder geschlossen und stehen mit einem Reservoir in Verbindung, aus welchem das in

ihnen verdampfte Wasser durch frisches ersetzt wird; sie bilden den unteren Theil

des Generators, in welchem das Kohlenoxyd erzeugt wird. Der durch die untere Reihe

von Formen D, D, die „Sinterformen“ eintretende Wind wirkt auf die theilweise

verbrannten Kohks und auf die Asche und verwandelt diese Substanzen in eine halb

teigartige Masse, den sogen. „Sinter“ (solder), welcher in den

unteren Theil der cylindrischen Kammer oder des Aschenfalles hinabfließt, so daß

frisches Brennmaterial vor die Formen gelangen kann. Der durch die obere Formenreihe

D¹, D¹,

die sogen. Gasformen eintretende Wind verwandelt die

Kohks in Kohlenoxyd, und kann ungehindert wirken, indem hier zu einer Sinterbildung

keine Zeit ist, die Formen sich also nicht verstopfen können; sollte sich ja etwas

Sinter bilden, so wird derselbe durch das darüber liegende Brennmaterial mit Hülfe

des aus den unteren Formen einströmenden Windes rasch hinabgedrückt. Ein Theil des

im unteren Theile gebildeten Kohlenoxydgases wird durch die aus den Gasformen

eintretende Luft zu Kohlensäure verbrannt, diese jedoch auf ihrem Wege durch die

glühenden Kohks wieder zu Kohlenoxyd reducirt.

Der Generator hat sechs obere und sechs untere Windformen, welche sämmtlich in

gleichen Abständen an seiner Peripherie angebracht sind; doch liegen sie nicht in

einer geraden Linie über einander. Die in sie einmündenden Windleitungsröhren wenden

sich an der Außenseite der mit Wasser gefüllten Formkästen unter einem rechten Winkel

nach oben, und an den auf diese Weise gebildeten Knieen sind Büchsen d, d angebracht, welche dazu dienen, allen an dem Rengel

oder Schüreisen beim Schüren des Feuers haften bleibenden Sinter aufzunehmen. Dieses

muß stets nach je fünfzehn Minuten geschehen. Die Büchsen d,

d können durch die unten angebrachte Schiebthür entleert werden. An den

oberen Formen brauchen derartige Büchsen nicht angebracht zu werden, da aller sich

hier etwa ansetzende Sinter im Inneren abgestoßen werden kann. Die Rengel werden

durch die am Ende angebrachte Oeffnung d¹ oder

nach Entfernung des Pfropfens d² aus derselben

eingeführt. Jede Form ist mit einem besonderen Ventil d³ versehen, mittelst dessen das Volum des zuströmenden Windes nach

Erforderniß regulirt werden kann. Wo die Formen mit dem Brennmaterial in Berührung

sind, können sie durch einen Düsenansatz d⁴

verengert werden, welcher sich, sobald er nicht mehr nöthig ist, von außen durch das

Düsenrohr leicht entfernen läßt. Die Asche, sowie die durch das Schmelzen des dem

Brennmaterial beigemengten Schiefers etc. entstandenen Schlacken und Sinter. fallen

von den Formmündungen weg auf die bewegliche Platte F,

und sobald sich der Raum mit der geschmolzenen Masse so weit gefüllt hat, daß die

Function der Sinterformen durch sie gehindert ist, wird die Platte um 2 Zoll

gesenkt, indem man den an der Stange G sitzenden Nagel

g ein Loch höher steckt und dadurch die Platte

niederläßt.

Im Verlaufe von ungefähr 24 Stunden ist der ganze Raum, in welchem die Platte F beweglich ist, mit Sinter angefüllt. Dann wird der

Wind abgestellt, und durch die Löcher f, f werden

Eisenstäbe horizontal eingeschoben, so daß das Brennmaterial nicht weiter

niedergehen kann; der Sinter läßt sich durch die Thür H

leicht entfernen, da er im kalten Zustande sehr spröde ist und an dem glatten Eisen

ebenso wenig haftet, wie an Ziegelstein. Hierauf wird die Platte in ihre normale

Stellung gebracht, der verlorene Rost durch Herausziehen der Stäbe aus den

Oeffnungen f, f weggenommen, und der Generator durch

Anlassen des Gebläses wieder in Gang gesetzt.

Bei den gewöhnlichen Generatoren verursacht das Reinigen des Apparates von Schlacken

und Sinter täglich mehrmalige sehr störende Unterbrechungen des Betriebes; bei der

beschriebenen Einrichtung aber ist diese Arbeit binnen wenigen Minuten abgethan, und

der Generator ist bis auf eine zum Schutze der beweglichen Platte F dienende Schicht ganz rein. Diese Platte ist mit einem

Abstreicher versehen, der zum Wegnehmen aller Sintertheile dient, welche etwa die

Platte an den Formen festhalten und somit ihre freie Bewegung verhindern. Mittelst

des Hebels K läßt sich die Platte F

leicht auf- und abbewegen, so daß alle in dem Brennmaterial entstandenen

Hohlräume beseitigt werden und der Gebläsewind nicht durch die Kohks hindurchziehen

kann, ohne Gas zu bilden. Durch die gedachte Vorrichtung wird auch jedes Anhaften

von Sinter an den Wandungen der Wasserkästen E verhütet,

so daß das Brennmaterial ohne Hinderniß allmählich vor die Formmündungen niedergehen

kann. Durch diese Beweglichkeit der Platte F wird auch

ein öfter wiederholtes Schüren erspart, was immer vom Uebel ist, insofern dadurch

die Wirkungen der langsamen Destillation gestört und beeinträchtigt werden.

Unmittelbar über dem erwähnten Nagel g ist die an der

Platte F befestigte Stange G

in zwei Theile getheilt, welche durch das Gelenk g¹ zusammengehalten werden, so daß diese Stange nach Entfernung des

Schließbolzens g² mittelst des Hebels L, welcher in eine am Gelenk g¹ angebrachte Warze paßt, umgedreht und dadurch eine neue

Brennmaterialfläche vor den Wind gebracht werden kann. Die Platte F kann jede Stunde einmal gedreht werden, und wenn das

Brennmaterial aufgestört werden soll, so wird der Bolzen g² eingesetzt und die Platte F

ein- oder zweimal gehoben; dieß ist jedoch bei geeignetem Brennmaterial (und

offen gehaltenen Formen) nur sehr selten erforderlich.

Das Brennmaterial wird dem Generator entweder mittelst eines mit Schlußvorrichtung

versehenen Rumpfes oder Trichters, wie N, oder mittelst

eines besonderen Speiseapparates M zugeführt. Letzterer

besteht aus einem mit Flügeln versehenen Rade m, welches

in einem Gehäuse oder Cylinder am Bodentheile eines Rumpfes rotirt, so daß bei jeder

Sechstelumdrehung dieses Rades ein Antheil des Brennmateriales in den Generator

gelangt. Die Flügel des Rades m schließen den Boden

gasdicht ab und sind auf einer Welle befestigt, an deren Ende ein Zahnrad m¹ angebracht ist, welches durch den auf der

Welle des Motors befestigten Trieb m² in Bewegung

gesetzt wird. Bei dieser Anordnung wird dem Generator in regelmäßiger und

ununterbrochener Weise Steinkohle zugeführt. Der Rumpf N

wird nur dann benutzt, wenn der Generator in Betrieb gesetzt wird, oder wenn größere

Mengen von Brennmaterial auf einmal in denselben gelangen sollen. Dieser Rumpf ist

mit einem dicht schließenden Deckel versehen, so daß kein Gas entweichen kann,

sobald der Stopfen n gesenkt wird. Aus der

Speisevorrichtung fällt das Brennmaterial auf einen ebenfalls conisch geformten

Stopfen O, durch welchen es im Generator gleichmäßig

über die Oberfläche und die Peripherie der vorher aufgegebenen Kohlen verbreitet

wird. Der Stopfen wird mittelst einer Stange P auf und

nieder bewegt, welche mit einem auf den Stiel des Pfropfens O wirkenden Hebel verbunden ist. Das äußere Ende der Stange P ist

mit Handhaben zum Drehen versehen, und mit einem Sperrrade mit Klinke, um sie in

ihrer Stellung zu erhalten. Zur seitlichen Vor- und Rückwärtsbewegung des

Stopfens 0 dient die Stange Q.

Das Brennmaterial bildet im Inneren des Generators eine Art kreisförmiger schiefer

Ebene oder einen umgekehrten hohlen Kegel, dessen unterer Theil einer langsamen

trockenen Destillation unterliegt und allmählich auf das in der Mitte befindliche

glühende Brennmaterial hinabsinkt, indem die neu aufgegebenen Kohlen den oberen

Theil der schiefen Ebene einnehmen. Indem das rohe Brennmaterial nach der Außenseite

(Peripherie) der letzteren sinkt, verhindert es daß die Luft an den Seiten zudringt

und daß in Folge davon das Gas an der Oberfläche des hohlen Kegels in Brand geräth;

auch wird dadurch das Wegfressen des Mauerwerkes verhütet.

Die erzeugten Kohlenwasserstoffgase werden nebst dem entstandenen Kohlenoxyd in das

Hauptrohr R der Gasleitung oder durch den (im Folgenden

beschriebenen) Reinigungsapparat geleitet. Werden die Gase direct dem Rohr R zugeführt, so treten sie durch die Oeffnung a in den verticalen Canal b;

die Oeffnung a kann mittelst des durch die Stange d* und den Hebel d**

bewegten Ventiles c geschlossen werden; dieses Ventil

kann mittelst des in den Stangen d**** einzuhakenden

Nagels d*** in seiner Stellung erhalten werden.

Unterhalb der Oberfläche des Brennmateriales ist eine zweite Abzugsöffnung e angebracht; auch diese ist mit einem Ventil f* versehen, welches durch dieselbe Stange und denselben

Hebel in Bewegung gesetzt wird, wie das erwähnte Ventil c. Diese untere Oeffnung ist der sogen.

„Kohlenoxydcanal,“ und wird dann benutzt, wenn das oben

liegende Brennmaterial zu lebhaft in Brand gerathen oder ein plötzlicher Gasausbruch

zu dämpfen ist. Sollte ein solcher vorkommen, so werden die Übeln Folgen

desselben verhütet, ohne daß das Volum des erzeugten Gases verringert, oder der Wind

abgestellt oder der Speiseapparat außer Thätigkeit gesetzt zu werden braucht. Zu

diesem Zwecke braucht man nur die Stange d* zu heben,

den oberen Canal a zu verschließen, gleichzeitig den

unteren Canal e zu öffnen und in dieser Weise die Gase

zu zwingen, das glühende Brennmaterial niederwärts zu durchstreichen; dadurch werden

die theerartigen Destillationsproducte gleichfalls nach abwärts gepreßt und zu Gas

umgewandelt, die Flamme wird hell und im Ofen wird dasselbe Gasvolum erzeugt wie bei

ganz normalem Gange des Apparates. Hat die plötzliche übermäßige Gasentwickelung

aufgehört, so gibt man den Ventilen ihre frühere Stellung und alle Gase treten von

Neuem in die Oeffnung a.

Außer den Ventilen c und f*

sind noch Register j, k angebracht, welche mittelst

Stangen und Hebeln in Bewegung gesetzt werden und zur Regulirung der den Oefen

zuzuführenden Gasmenge dienen. Da die beiden Canäle a

und e genau denselben Querschnitt haben, so kann jeder

zum Theil geschlossen werden, ohne die Wirkung des Kohlenoxydventiles zu

beeinträchtigen. Der obere Theil des Generators bildet ein Gasreservoir, wodurch

jede Unterbrechung des Gaszuflusses zu den Oefen verhütet wird, wenn die Production

des Generators aus irgend einer Ursache zeitweise vermindert werden sollte. Auch

werden durch diese Einrichtung die theerigen Destillationsproducte im Generator

zurückgehalten, so daß dieselben die Röhren nicht anfüllen und verstopfen können. In

verschiedenen Höhen sind im Generator Oeffnungen für einzuführende Rengel zum

Schüren, in Form langer Schlitze angebracht und mit Windzuführungsröhren l' versehen; der aus den letzteren strömende Gebläsewind

verhindert das Entweichen von Gas aus jenen Oeffnungen und schützt den Arbeiter vor

der Flamme, welche ohne diese Vorrichtung herausschlagen würde. Durch das Rohr S kann auch Wasserdampf in den Generator geleitet und

dieser Dampf kann durch Röhren, die (wie bei T

angedeutet) in das Mauerwerk eingelegt sind, überhitzt werden.

Tafeln