| Titel: | Metallmanometer von G. Maubert, Ingenieur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. CXXVIII., S. 481 |

| Download: | XML |

CXXVIII.

Metallmanometer von G. Maubert, Ingenieur in

Paris.

Nach Armengaud's Génie industriel, December 1869, S.

302.

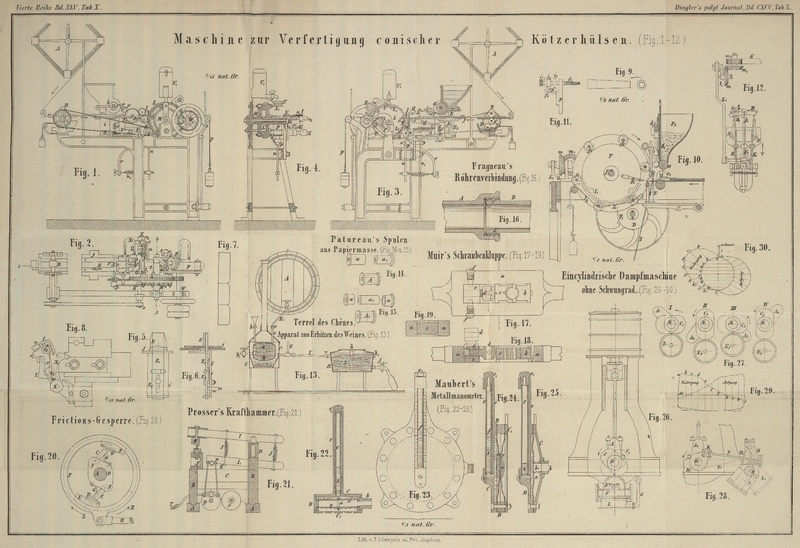

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Maubert’s Metallmanometer.

Das Princip dieses Federmanometers wird durch die Erklärung des in Figur 22 im Schnitt

dargestellten Druckmessers erkenntlich.

An der gußeisernen Büchse B ist ein mit Schraubengewinden

zu versehender Rohransatz b angegossen, um das Manometer

in Verbindung mit dem Druckraum zu bringen. Die Büchse ist unten mit der mehrfach

durchbrochenen Platte C', oben durch den Deckel C verschlossen, welcher mit dem Rohr c ein Stück bildet. In dieses wird die oben offene

Glasröhre e eingesetzt und der luftdichte Schluß unten

durch einen eingelegten Kautschukring bewirkt. Durch den Stand des Quecksilbers z wird die Größe des Druckes angezeigt, weßhalb das Rohr

c einen Schlitz besitzt, dessen Kanten abgeschrägt

und mit der entsprechenden, empirisch zu bestimmenden

Scala versehen sind.

Das Quecksilber ruht auf einer elastischen, concentrisch gewellten Stahlplatte x, welche durch den Bolzen a

mit einer zweiten ähnlichen Platte y in Verbindung

gebracht ist. Die beiden Deckel C, C' sind in die Büchse

B eingeschraubt und klemmen dadurch den Rand der

Wellenplatten fest.

Der Flächeninhalt der beiden Platten ist nicht gleich, sondern differirt, sagen wir,

um 1/n (in Figur 22 soll x 50, y dagegen nur 49

Flächeneinheiten enthalten, der Unterschied ist daher 1/50).

Der in dem Manometerraum herrschende Druck wird demnach nur mit einem aliquoten Theil

(1/n) desselben eine Verschiebung des Plattenpaares

nach aufwärts bewirken. Für Vacuummeter ist das Verhältniß der Flächen x und y ein umgekehrtes.

In diesem Sinne könnte also dieser Druckmesser als ein

Quecksilber-Differential-Manometer aufgefaßt werden.

Die Stahlplatten x und y sind

aber an dem Rande eingeklemmt; ihre Verschiebung erfolgt also nicht parallel zur

Ebene derselben, sondern sie ist in der Mitte am größten und am Rand gleich Null.

Der Apparat kann demnach nur als Metallmanometer gelten, bei welchem, nach Maaßgabe

des Druckes, das Quecksilber in der Glasröhre e in die

Höhe getrieben (der Gegendruck auf die gewellten Platten ist dadurch ein

veränderlicher), d.h. der Dampfdruck statt mit Hülfe eines Zeigerwerkes durch die

Quecksilbersäule angegeben wird. Die einer Atmosphäre entsprechende Druckhöhe hängt

lediglich ab von der Ausbiegung des Plattenpaares für 1/n Atmosphärendruck (unter Berücksichtigung des entsprechenden Gegendruckes

des Quecksilbers), ferner von dem Querschnittsverhältniß der Platte x zur Indicatorröhre e.

Um das Manometer bequemer an einer Wand zu befestigen, ist nach Figur 23 und 24 die

Manometerbüchse B parallel zur Quecksilberröhre e angeordnet. Die Platten x

und y sind hier durch ein Klemmstück a in der Mitte verbunden. Auf dem Quecksilber ruht der

Schwimmer f zur leichteren Erkennung des

Quecksilberstandes.

Eine weitere Modification ist im Schnitt in Figur 25 veranschaulicht.

Bei dieser verpflanzt sich der zu messende Druck auf die Wellenplatte x durch das kurze Rohr b',

welches mit jener ein Ganzes bildet. Um jedoch der Bewegung der Platte x folgen zu können, ist das Rohr b' ebenfalls aus wellenförmigem Stahlblech hergestellt.

Das Quecksilberrohr e ist oben offen. Um jedoch das

Eindringen von Staub zu erschweren, ist es mit dem mit einer Bohrung versehenen

Pfropf e' (Fig. 22) verschlossen,

oder es ist dieser Pfropf massiv und es befindet sich unterhalb demselben eine

kleine Oeffnung in der Glaswand.

Um eine Oxydation der vom Dampf bespülten Seite der Wellenplatten zu verhüten, sind

dieselben verzinnt.

Tafeln