| Titel: | Selbstthätige Spindel- und Obercylinder-Auslegung an Zwirnmaschinen von J. Gottwald und Meinel in Dresden. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. XXVII., S. 117 |

| Download: | XML |

XXVII.

Selbstthätige Spindel- und

Obercylinder-Auslegung an Zwirnmaschinen von J. Gottwald und Meinel in Dresden.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gottwald und Meinel's Spindel- und

Obercylinder-Auslegung.

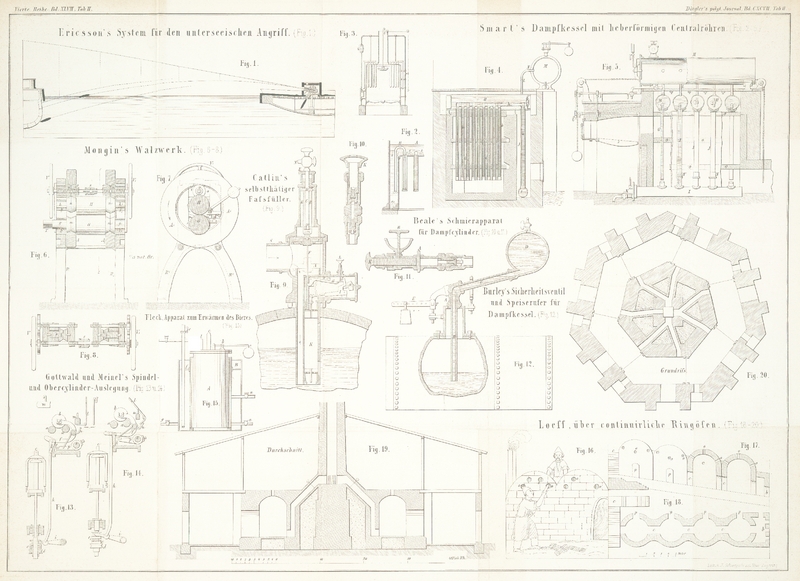

Um bei Zwirnmaschinen beim Bruch eines der zur Doublirung kommenden Fäden den

betreffenden Obercylinder abzuheben, d.h. also auch die Lieferung einzustellen, und

zu gleicher Zeit die hiermit correspondirende Spindel in Stillstand zu bringen, um

die Drehung aufzuheben, hat die Maschinenfabrik von J. Gottwald und Meinel in Dresden sich einen

Mechanismus in Sachsen patentiren lassen, welchen die bezüglichen Abbildungen in

Figur 13

in normaler Thätigkeit, in Figur 14 dagegen im

ausgelegten Zustande darstellen. Diese Abbildungen zeigen die gewöhnliche Anordnung

der beiden Liefercylinder a, a, des Obercylinders b und der Spindel c. Der auf

der Spindel sitzende lose Würtel d trägt an der oberen

Seite einen Zahnmuff e; der letztere kann mit dem

ebenfalls gezahnten Muffobertheile e', welcher durch

Nuth und Feder mit der Spindel verbunden ist, in oder außer Verbindung gesetzt

werden, und je nachdem Eingriff der beiden Muffhälften stattfindet oder nicht, wird

sich die Spindel drehen oder still stehen. Der Obercylinder ist, wie ersichtlich, in

einem Doppelhebel f gelagert, welcher oben eine Gabel

bildet und sich durch einen Ansatz g während der

normalen Thätigkeit auf den Cylinderbaum stützt. Von dem unteren Arme dieses Hebels

geht ein Draht h annähernd parallel mit der Spindel

herunter nach einem losen Hebel i, welcher mit einem

gabelförmigen Ende den oberen Zahnmuff der Spindel in der Eindrehung umfaßt, und

zwar hängt diese Gabel bei der arbeitenden Spindel frei in dieser Eindrehung, wie

aus Fig. 13

ersichtlich ist. Weiter ist an dem oberen Arme des den Cylinder tragenden

Doppelhebels, nahe an dem Anschlußpunkte des letzterwähnten Drahtes, eine Falle k angebracht, welche den Obercylinder in der

ausgehobenen Stellung hält. Die einzelnen Fäden gehen über die Drahtfinger I, welche

in Fig. 13 in

der Vorder- und Seitenansicht dargestellt sind, unter den auf der

Fadenführlatte eingeschraubten Haken m weg nach dem

Cylinder. Die Drahtfinger sind auf einem Drahte beweglich, welcher zwischen den

Cylinderstangen eingespannt ist, und werden in der in Fig. 13 gezeichneten

aufrechten Lage durch die Spannung der Fäden erhalten, indem sie sich mit einem

horizontalen Ansatze gegen die Fadenführlatte stützen. Bei Fadenbruch fällt dieser

Finger durch sein Uebergewicht nach vorwärts, wie Fig. 14 zeigt; sein

vorher horizontaler Ansatz stellt sich ebenfalls schief und legt sich gegen den

gebogenen Balancier n, welcher auf gleicher Achse mit

dem den Obercylinder tragenden Doppelhebel sitzt, und bewirkt die bei Vergleichung

der beiden Abbildungen ersichtliche Drehung dieses Balancier. Hierauf erfolgt nun

sofort die Ausrückung des Obercylinders und der Spindel. Dicht über dem

Cylinderbaume und parallel mit demselben liegt nämlich eine Achse o, welche von dem Cylinder aus durch ein Excenter eine

schwingende Bewegung erhält und für jede Spindel einen in Fig. 13 horizontalen, in

Fig. 14

nach oben geneigten vorstehenden Arm p trägt. Hat der

letzterwähnte kleine Balancier n die angegebene Lage

angenommen, so trifft der betreffende Arm p der

schwingenden Welle o mit einem seitlichen Lappen an

seinem vorderen Ende auf das nach unten gebogene Ende dieses Balancier und bewirkt

dadurch die Hebung des den Obercylinder tragenden Hebels, wodurch der Obercylinder

ausgehoben und die Spindel ausgelegt wird. Diese neue Vorrichtung bietet folgende

Vortheile:

1) Herstellung fehlerfreier Zwirne ohne Doublirmaschine;

2) Erhöhung der Lieferung, indem das Stillsetzen der ganzen

Maschine bei Bruch der Fäden an mehreren Spindeln nicht nöthig ist;

3) Verminderung des Abfalles, weil bei Fadenbruch sofort die

Lieferung des betreffenden Cylinders aufhört;

4) Ersparung an Arbeitskräften, da einmal die Bedienung für die

Doublirmaschine wegfällt und zweitens die Aufmerksamkeit einer Person auf

mehrere Spindeln gerichtet seyn kann, weil sich die still stehende Spindel mit

zugehörigem Obercylinder gleich bemerkbar macht;

5) Schonung der Spindelschnur, welche durch das bisherige

Anhalten der Spindel bei Fadenbruch über den Würtel schleifen muß, während hier

der Würtel ruhig fortläuft.

Der Preis derartiger Zwirnmaschinen stellt sich auf 6 1/4 Thlr. pro

Spindel für 80 bis 100

Millimet. Hub; auch läßt sich der Mechanismus leicht an bereits bestehenden

Maschinen anbringen. (Deutsche Industriezeitung, 1870, Nr. 13.)

Tafeln