| Titel: | Gordon's elektrische Windfahne. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. XXXI., S. 129 |

| Download: | XML |

XXXI.

Gordon's elektrische

Windfahne.

Nach dem Engineer,

Februar 1870, S. 110.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

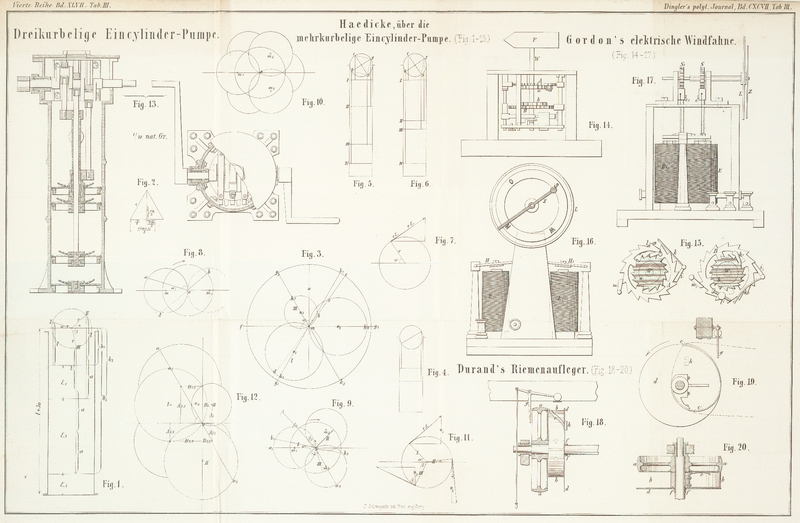

Gordon's elektrische Windfahne.

J. E. H. Gordon am King's

College in London construirte die in Figur 14 bis 17

dargestellte Anordnung einer elektrischen Windfahne, bei welcher die stehende Welle

beseitigt ist, da diese in jedem Falle kostspielig und oft sehr unbequem anzubringen

ist. Zugleich kann man auch den Zeiger- oder Registrirapparat in einer

beliebigen Entfernung von der Windfahne aufstellen.

Was die Construction selbst anlangt, so bewegt die Windfahne F zwei Stromunterbrechungsräder A und B, und zwar das eine bei der Drehung nach links, das

andere bei der entgegengesetzten Bewegung.

An der Verticalachse W der Windfahne – eine

Metallstange von circa 1 1/2 Fuß Länge – sind

zwei entgegengesetzt gestellte Sperrrädchen a, b, mit je

16 Zähnen versehen, aufgesteckt. An derselben Achse sitzen lose, unmittelbar neben

diesen Sperrrädchen die zwei größeren Räder A und B, ebenfalls mit 16 aber entgegengesetzt gerichteten

Zähnen (Figur

15).

Auf dem Zahnkranz eines jeden dieser Räder A und B ist ein Sperrhaken h resp.

h' befestigt, welcher in die Zähne des innen

liegenden Rädchens einfällt. Weiters sind am Gestelle des Apparates fernere zwei

Klinken i, i' vorhanden, welche in die äußere Verzahnung

eingreifen und gleichzeitig mit den Contacthebeln k, k'

in Verbindung gebracht sind, die zufolge der Hebung der Klinke i oder i' gegen die

Platinspitze der in einem Ebonitträger gelagerten Stellschraube l, l' anschlagen. Endlich fallen noch zwei außerhalb

eingreifende Sperrhaken m, m' in dem Momente ein, wenn

die Contacthebel den Strom schließen, um hierdurch zu verhindern daß in Folge einer

plötzlichen Wendung des Windes die Fahne zurückgedreht und der Contact aufgehoben

wird, ohne daß hierbei ein Zahn den Sperrhaken passirt.

Durch genügende Regulirung der Federspannungen an den Sperr- und

Contactklinken kann auch das Stehenbleiben der Windfahne bei Windstille auf dem

Punkte verhindert werden, bei welchem ein Contact stattfindet.

Der Registrirapparat besteht aus zwei aufrecht stehenden Elektromagneten E, E'. Die Anker derselben sind an den Hebeln H, H' angebracht, welche im Gestellständer drehbar

befestigt sind. Ueber diesen befinden sich in Lagern zwei Klinken c, c', welche mit den Sperrrädern S und S' in Eingriff stehen. Das eine Ende

jeder Klinke ist mit einer Schnur je an das Ende des einen Ankerhebels gebunden,

während das andere Klinkenende mit je einer Spiralfeder versehen ist, welche durch

eine Regulirungsschraube entsprechend gespannt werden kann.

Eines der genannten Sperrräder, und zwar S', ist auf der

Zeigerachse – Z bezeichnet den Zeiger –,

das zweite Sperrrad S mit gleich gerichteten Zähnen ist

auf der hohlen Achse des Zifferblattes L befestigt.

Von der Windfahne geht leitend ein Draht zur Batterie und zu der mittleren

Klemmschraube des Registrirapparates, welche mit beiden Elektromagneten verbunden

ist. Von den beiden anderen Klemmschrauben, resp. von jedem Elektromagnet geht je

ein Draht zu den Schrauben l und l' der Windfahne (Figur 15), gegen welche

sich bekanntlich die Contacthebel k und k' anlegen.

Sowie sich nun die Fahne entsprechend in der einen Richtung dreht, passirt der elektrische Strom

den einen Elektromagneten, zieht dessen Anker an und bewegt das damit in Verbindung

stehende Sperrrad, beispielsweise S', somit auch den

Zeiger Z um einen Theilstrich weiter. Wird bei fernerer

gleicher Drehung der Windfahne der Contact unterbrochen, so zieht die Spiralfeder

den Anker an und schiebt so das Sperrrad S'

vorwärts.

Dreht sich hingegen die Fahne entgegengesetzt, so bleibt der Zeiger unbeweglich; aber

der andere Elektromagnet kommt zur Wirkung, und dreht (analog wie früher es

geschehen) das Sperrrad S, d.h. das Zifferblatt, was

dieselbe Wirkung hat als ob der Zeiger zurückgegangen wäre.

Auf gleichem Princip beruhend ist auch ein selbstregistrirender Apparat hergestellt

worden. Bei diesem ragt die Zeigerachse um etwa 9 Zoll vor das Zifferblatt und trägt

eine Trommel von circa 4 1/2 Zoll Länge. Diese mit

Papier überzogene Trommel gleitet mit Hülfe eines Uhrwerkes längs der Spindel hin

und her. Die Zifferblattachse trägt hingegen einen hohlen Cylinder, am inneren

Umfang mit einem Schreibstift und zwei Frictionsröllchen versehen, welche auf der

Schreibtrommel gleiten.

Ein Satz dieser Apparate wird zur Zeit für das Observatorium des Eton College

angefertigt, ein zweiter ist bereits im Etablissement des Hrn. Apps in London in Thätigkeit.

Tafeln