| Titel: | Beiträge zur Geschichte der continuirlichen (ringförmigen) Ziegelbrennöfen; von Paul Loeff, Privat-Baumeister in Berlin. |

| Autor: | Paul Loeff |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. XXXV., S. 137 |

| Download: | XML |

XXXV.

Beiträge zur Geschichte der continuirlichen

(ringförmigen) Ziegelbrennöfen; von Paul Loeff,

Privat-Baumeister in Berlin.

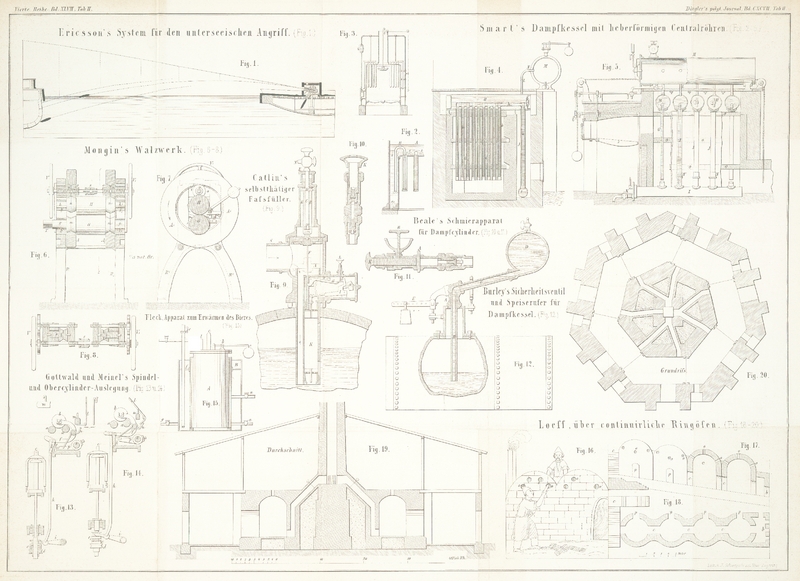

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Loeff, Beiträge zur Geschichte der continuirlichen

Ziegelbrennöfen.

Die continuirlichen Brennöfen haben in den letzten Decennien eine so verbreitete

Anwendung gefunden, daß es wohl von Interesse seyn dürfte, die Quellen aus welchen

diese für den Großbetrieb der Ziegelei so wichtige Construction entsprungen ist und

die Umstände welche zu ihrer Entwicklung beigetragen haben, eingehend zu

erörtern.

Bereits im Jahrgang 1868 dieses Journals, Bd. CLXXXVIII S. 30, ist ein diesen

Gegenstand betreffender Aufsatz veröffenlicht worden. Inzwischen ist das Material

erheblich angewachsen. Der nachstehende Aufsatz ist als eine Ergänzung des

vorstehend bezeichneten anzusehen.

Eine solche eingehende Erörterung erscheint jetzt um so mehr am Platze, als diese

Einrichtungen thatsächlich einen hohen Grad von Vollkommenheit erlangt haben und die

Erfindung des Principes derselben leider zur Ungebühr und in marktschreierischer

Weise von Exploiteurs in Anspruch genommen wird, denen eine Befähigung bezüglich der

Ausbeutung nicht zu bestreiten ist, denen aber nicht

die Ermittelung des Grundprincipes dieser Construction und, wie gezeigt werden soll,

nicht einmal wesentliche Verbesserungen in der bautechnischen Anordnung

zugeschrieben werden können.

Das Princip der Ausnutzung der Wärme welche in abziehenden Feuergasen oder Dämpfen

enthalten ist, als Mittel zum Vorwärmen der später stärker zu erhitzenden Producte,

ist mit dem größten Erfolge auf vielen technischen, auch dem Ziegeleibetriebe fern

liegenden Gebieten, längst zur Anwendung gebracht worden. Man wärmt mit den Dämpfen

der kochenden Zucker- und Salzlösungen die in den Verdampf-Apparat

tretenden Flüssigkeiten vor; man benutzt die latente Wärme der Spiritusdämpfe mit

größtem Erfolge seit Pistorius als Mittel zur Vorwärmung

frischer Maische, und um durch Anführung anderer Anwendungen des gedachten Principes

den Leser nicht zu ermüden, sey nur noch darauf hingewiesen, daß in vollendetster

Weise das Princip sich bei dem sinnreichen Siemens'schen

Regenerativ-Gasofen verwirklicht findet.

Die Grundidee der Ausnutzung abziehender heißer Flammgase als Mittel zum Vorwärmen

oder Austrocknen anderen Gutes findet sich bereits in den Einrichtungen realisirt,

welche seit uralter Zeit (2000 vor Christo) von den Chinesen zum Brennen von

Porzellan benutzt werden.

Die Construction der Chinesen deutet nur den Weg an, welchen unsere jetzige an

Hülfsmitteln so reiche Technik einzuschlagen hat, aber es beruht in ihr der, wie

angedeutet, so vielfach fruchtbar gemachte Grundgedanke. Die chinesische

Ofenconstruction besteht – wie aus Skizze Fig. 16 bis 18 erhellt,

welche Brogniart's

Traité des arts céramiques pl. XVII

entnommen ist – aus vier bienenkorbartig gestalteten Brennöfen, die an einer

Stelle bei b mit einer Sohlenfeuerung versehen sind und

durch Befeuerungslöcher o von

oben (wie Fig. 16 und 17 zeigen) mit Brennstoff

gespeist werden. Die Verbrennungsgase treten aus dem vordersten resp. zweiten etc.

Ofen durch einen Canal c in den letzten und von dort in den

Schornstein; die Wärme der abziehenden Gase des ersten Ofens kommt den folgenden

Oefen naturgemäß zu Gute.

Leider fehlen uns Angaben über die specielle Construction der Vorrichtungen

vermittelst welcher zur Zeit des classischen Alterthums Ziegel und Kalk gebrannt

wurden. Es ist sonach nicht mit Sicherheit festzustellen, ob nicht auch zu jener

Zeit schon bezüglich der Brennerei dieser Materialien Hülfsmittel benutzt sind,

welche Anklänge an derartige bessere Ausnutzung des Brennstoffes darbieten. Hierbei

soll abgesehen werden von der seit uralter Zeit gemachten Anwendung der den Heizöfen

entströmenden Schornsteingase zum Trocknen und Ausdörren der verschiedenartigsten

Materialien.

In Nachstehendem möge zunächst eine kurze und zwar chronologisch geordnete Aufzählung

derjenigen Einrichtungen Platz finden, bei welchen das Princip der Wärmeausnutzung

abziehender Gase und Dämpfe und zwar mit Rücksicht auf den Betrieb von

Ziegel- und auch von Kalköfen angewendet ist.

Schon Hassenfratz berichtet 1825 in seinem Werke Traité de l'art de calciner la pierre calcaire p.

80 (mit Zeichnung auf pl. 9 in Fig. 74), daß man die

abziehende Wärme beim Kalkbrande zum Brennen von Ziegeln dadurch nutzbar machte, daß

man die Kalkofengase in einen mit Ziegelmaterial beschickten Ofen leitet.

In Förster's Bauzeitung, 1840 Seite 292, ist ein dem Weberling in Königsbronn im Jahre 1835 patentirter

Ziegelofen mitgetheilt und auf Tafel 363 abgebildet, bei welchem als Verbesserungen

auf folgende Anordnungen Werth gelegt wird. Es sind mehrere Oefen nebeneinander

errichtet und können derart miteinander verbunden werden, daß die abziehenden Gase

des einen den nebenstehenden Ofen vor dem Eintritt in den Schornstein durchdringen.

Zur Realisirung dieses Principes findet sich bei dieser Construction ausgeführt:

1) zweckmäßig geschlossene Heizstellen, mit Anwendung eines gußeisernen Rostes;

2) die völlige Schließung des Ofens durch ein Gewölbe;

3) die Anwendung von auf dem Boden des Ofens angebrachten Rauchabzugs-Canälen,

welche in einen gemeinschaftlichen Kamin zusammenlaufen, und was, wie oben bemerkt,

das Wesentlichste der Construction ausmacht,

4) die Anordnung von Verbindungscanälen, durch welche die Combination mehrerer

derartigen Oefen erzielt wird.

Die Einrichtung dieser Oefen ist so getroffen, daß durch Versetzen des in den Kamin führenden

Rauchcanales die abgehende Wärme zum Anwärmen des benachbarten Ofens und weiter

benutzt wird. Vier um einen gemeinschaftlichen Schornstein stehende Oefen bewirken

einen continuirlichen Betrieb und gestatten eine sehr vortheilhafte Benutzung des

Brennmateriales. Es ergaben diese Oefen, deren Höhe 12 bis 14 Fuß beträgt, dann auch

gegenüber den bisher bekannten Verbesserungen außerordentliche

Brennstoffersparniß.

In Förster's Bauzeitung, 1839 Seite 221, ist von Bröm in Sigmaringen ein Ziegelofen mitgetheilt, bei

welchem die Anwendung erhitzter Luft dadurch erreicht ist, daß eine Quantität Luft

in gußeisernen Röhren so durch das Feuer geführt wird, daß sie später erhitzt wieder

aus den Röhren streichend an einer Stelle ausströmt, von wo aus sie auf das Feuer

als Gebläse wirken kann. Die Länge der Röhren richtet sich nach der Dimension des

Ofens und ist so zu nehmen, daß vier Stücke bei einer einfachen und sieben bei einer

doppelten Leitung für jedes Schürloch ausreichen. Es steht der Anlage dieses

Apparates bei keinerlei Einrichtung des Ofens etwas entgegen.

Im Jahre 1841 ist dem Engländer Joseph Gibbs ein continuirlicher Ringofen patentirt worden, welcher

mittelst durchbrochener Zwischenmauern in zwölf Abtheilungen getheilt war. Der

Schornstein communicirt hier mit der Heizung im Ofen durch einen beide verbindenden

ringförmigen Rauchsammelcanal, in welchem absperrbare

Rauchcanäle einmünden. Später läßt Gibbs bei einer

Modification seines Ofens die Rauchgase durch verticale Röhren im Ofengewölbe

abziehen, wobei Schornstein, Rauchsammler und Rauchcanäle umgangen sind. (Fig. 1 bis 4 auf Tab. I in

Bd. CLXXXVIII dieses Journals versinnlichen das Gesagte.)

Ein anderer continuirlicher ringförmiger Ziegelbrennofen,

welcher bereits um das Jahr 1840 zu Villeneuve le Roi an der Yonne erbaut worden

ist, findet sich in Förster's Bauzeitung 1857 auf Seite

22 beschrieben. Dieser Ofen besteht aus acht einen Kreis bildenden Kammern, welche

um einen in der Mitte stehenden Schornstein herumlaufen und durch acht

Rauchabzugscanäle und Schieber in Communication gesetzt sind. Bei diesem Ofen wird

das Brennmaterial nur von oben in gemauerte Schürschächte

eingeworfen und erhält zur Verbrennung die durch die zurückliegenden, frisch

ausgebrannten Abtheilungen geströmte und dadurch hoch erhitzte atmosphärische Luft.

So weit die technische Literatur Nachweisbares darbietet, gebührt diesen Oefen die Priorität als Ringöfen mit ununterbrochenem

Betriebe, bei welchen die Speisung des Brennmateriales

mit erhitzter Luft und die ausschließliche Befeuerung von oben zur Anwendung

gebracht ist.

Der Betrieb der gedachten Oefen findet in derselben Weise statt, wie bei dem

besprochenen Gibbs'schen Ofen und dem bekannten Hoffmann'schen Ringofen. Letzterer

ist daher nur als eine Vereinigung der Gibbs'schen Construction mit der Verbrennungsmethode des Ofens in

Villeneuve-le-Roi anzusprechen. Das Princip letzterer Oefen

verdient vollste Anerkennung, auch wenn es auf Grund nebensächlicher Momente damals

nicht gelang die Oefen für den Betrieb geeignet zu machen.

Daß wir der Rückkehr zu dem System des Ofens von Villeneuve-le-Roi,

eines der Vorläufer des Hoffmann'schen Ringofens,

– welchem im Wesentlichen nichts weiter fehlte als der

Mann der darin zu brennen verstand – sehr gute Resultate verdanken,

dafür dürfte die Thatsache sprechen, daß bereits derartige Oefen seit Jahren im

Betriebe sind und wegen ihrer guten Erfolge in neuerer Zeit in Königsberg und

Elberfeld erbaut wurden, in welchen wesentliche Fortschritte im Vergleich zu den

Ergebnissen des Hoffmann'schen Ringofens zu erkennen

sind.

Die Construction der sogenannten Hoffmann'schen Ringöfen

vorbehaltend, sey bemerkt: daß die Oefen von gedachter Construction in neuerer Zeit,

trotz der Anpreisungen der allerdings verbreiteten Ringöfen, Eingang gefunden haben,

beruht in Thatsachen, welche zunächst in der Kürze wiedergegeben werden sollen.

Die gedachten Vortheile bestehen lediglich in der Beseitigung derjenigen drei Theile,

welche man als wesentliche resp. neue Momente des Hoffmann'schen Ringofens anzusprechen pflegt:

1) den ununterbrochenen Canal;

2) die Schieber;

3) Befeuerung von oben.

Es eignen sich die gedachten Oefen zum Brennen von Röhren, Verblendsteinen und

sonstigen sauberen Thonwaaren wesentlich besser als der Hoffmann'sche Ofen. Das Brennmaterial kommt nämlich nicht in Berührung mit

den zu brennenden Fabricaten, wodurch die sonst eintretende theilweise Verletzung

vermieden ist. Die Beobachtung des Feuers ist eine einfachere, da es nur darauf

ankommt, die Steine unmittelbar vor den Feuerungen im Auge zu haben, um dieselben

nicht in Schmelz gerathen zu lassen. Die Feuerungen influiren auf die Bewegung der

Luft im Ofen derart, daß diese für den Schmauchproceß eine wesentlich günstigere

wird als in einem ununterbrochenen Ringofen. Im Zusammenhange hiermit steht die Erscheinung,

daß die Steine aus einem solchen Kammerofen unter sonst gleichen Umständen

gleichmäßiger an Farbe herauskommen als aus dem ununterbrochenen Ringofen. Auch ist

der Verschluß des Ofens sowohl in der Einrichtung als in der Handhabung ein höchst

einfacher. Es verbrennt zwar das Heizmaterial effectvoller, wenn es wie bei dem Hoffmann'schen Ofen in das geschichtete Ziegelmaterial

gestreut wird; aber dieser Vortheil wiegt nicht die obenerwähnten durch die directe

Befeuerung verursachten Nachtheile auf.

Das Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern enthält im Jahrgang 1846 Seite 198 mit

Zeichnung auf Blatt IV die dem Müller in Wien im Jahre

1841 patentirten ringförmigen und kuppelartig geschlossenen Ziegelbrennöfen, welche

aus zwei miteinander verbundenen Oefen bestehen. Während des Brandes des einen Ofens

(A) wird der zweite (B)

mit roher Waare angefüllt; ist der Brand beendet, so wird die Klappe in dem

Leitungsrohre der Kuppel geöffnet, damit die emporsteigenden heißen Gase in den Ofen

B übergehen, den Wärmeleitungscanal vorwärmen und

eine Strömung hervorrufen, welche für die Abkühlung des fertigen Materiales günstig

wirkt. Auch diese erhitzte Luft wird nämlich dem Ofen zugeleitet. Letztere wird

durch einen beide Oefen verbindenden, mit einem Schieber

verschließbaren Canal in den nebenanstoßenden Ofen geführt. Weiter ist mitgetheilt,

daß es noch vortheilhafter sey, drei oder vier solcher Brennöfen nebeneinander zu

bauen, da auf solche Weise ein continuirlicher Brennbetrieb möglich ist und demnach

die Wärme sehr vollständig ausgenutzt wird.

Im Artizan, Jahrgang 1847 S. 22, ist von dem Ainslie'schen Ziegelofen die Rede. Es heißt dort unter

Anderem: „diese neuen Apparate zum Brennen und Herstellen von Ziegeln

bestehen aus verschiedenen Compartimenten, bei welchen die Wärme von dem ersten

Ofen in den zweiten passirt, von diesem in den dritten u.s.f., um das Feuer

auszunutzen.“

Der Civil Engineer theilt im Jahrgang 1849 Seite 188

ebenfalls einen von Ainslie construirten Ziegelbrennofen

mit, welcher aus einer Kombination mehrerer gewölbter Oefen besteht, die so

verbunden sind, daß die Hitze von dem einen in den anderen Ofen strömt.

N. Silbermann beschreibt in Förster's Bauzeitung von 1852 auf Seite 248 mit beigegebener Zeichnung ein

System von drei verbundenen Ziegelöfen, in welchen die abziehende Wärme dadurch

nutzbar gemacht wird, daß solche von einem Ofen in den anderen eintritt. Es wird bei

diesem System durch Handhabung der Schieber eine

allseitig gleichmäßige Feuervertheilung hervorgerufen.

Ein anderer continuirlicher ringförmiger Ziegelbrennofen

ist bereits von Peclet im zweiten Bande seines Werkes

Capitel 1914 principiell erörtert worden, welcher aus sechs radial getheilten

Kammern besteht, in deren Centrum sich der gemeinschaftliche Schornstein befindet,

zu deren Communication Schieber an Ketten über Rollen

aufgehängt benutzt werden.

Auch Angebault Justean in Ancenis hat hernach einen Ziegel-Kammerofen mit continuirlichem Betriebe

construirt, welcher aus zwei parallelen und zwei halbkreisförmigen Seiten besteht.

Die Anlage repräsentirt einen Bau von zwölf zusammenhängenden Ofenabtheilungen. Jede

Abtheilung ist mit einer besonderen Feuerung versehen und wird ein ohne

Unterbrechung mit großer Brennmaterialersparniß vor sich gehender Brand erzielt. Im

oberen Theile dieser Kammern sind Oeffnungen, welche dem abziehenden Rauch gestatten

die großen Trockenräume, in denen Ziegelwaare zum Trocknen aufgestellt ist, zu

durchstreichen.

Armengaud'sGénie industriel bringt im Jahrgang 1865 S. 292

eine eingehende Besprechung nebst Abbildung (auf pl.

394) dieser Ziegelöfen.

Angesichts dieser Constructionen kann es in Frage kommen, ob die Anwendung der jetzt

so vielfach gebräuchlichen Ringöfen, als deren wesentliche Momente:

1) der ununterbrochene Canal;

2) die Anwendung der Schieber zur Herstellung der abgeschlossenen

Compartimente und

3) die Befeuerung von oben, resp. die Beschüttung des Ziegelgutes

mit Brennstoff

allgemein angesprochen werden, in constructiver Beziehung VortheilhaftesVortheihaftes darbietet.

Diese Frage ist zu bejahen; die Combination aber zur Herstellung eines

betriebsfähigen und wie der Erfolg erwiesen in vieler Beziehung vortheilhaften Ofens

gebührt, wie ich nachweisen werde, dem Maurermeister Arnold in

Fürstenwalde (bei Berlin).

Noch ehe nämlich die vorstehend beschriebenen ringförmigen Oefen ihrer Einrichtung

nach bekannt geworden, hat der für den Ringofenbau so verdienstvolle Maurermeister

Arnold für seinen Gebrauch im

Jahre 1839 einen Ofen errichtet, welcher

einen ununterbrochenen Canal, Befeuerungslöcher von oben

hatte, und bei welchem ein transportablergroßer Abschlußschieber zur Begrenzung der Brennräume benutzt wurde.

Die von mir aufgenommene Zeichnung des noch in den wesentlichen Theilen vorhandenen

Ofens ist in Skizze Fig. 19 und 20 wiedergegeben.

Wie man sieht, ist dieser Ofen lediglich ein solcher, welchen man jetzt Hoffmann'schen Ringofen zur Ungebühr zu nennen pflegt.

Die Frage wie Hr. Hoffmann von der Einrichtung dieses

Ofens Kenntniß erhalten, erhellt aus einem publicirten Briefe des Erfinders Arnold

an Dr. Matern in Königsberg,

woselbst die betreffende Stelle wörtlich lautet:

„Es war Anfangs der fünfziger Jahre, als der mir befreundete

Mühlen-Baumeister und Ziegelei-Besitzer Büscher in Neustadt G. W. (Socius des Patentinhabers Baumeister Fr.

Hoffmann in Berlin) mich mit meinem Bruder

besuchte; bei Besichtigung meiner Kalkbrennerei kamen wir auch auf den von mir

aufgegebenen und verkauften Ofen, und ich sprach mich gegen Büscher dahin aus, daß nur dieser Ofen als Ziegelofen

eine Zukunft habe, ich theilte ihm meine Erfahrungen und Zeichnung mit.“

Nach Verlauf von zwei Jahren hatten Hoffmann und Licht ein Patent auf einen ringförmigen Ofen erhalten,

bei welchem folgende Theile als neu und eigenthümlich

anerkannt sind:

1) der ununterbrochene Canal,

2) die Befeuerung von oben,

3) der Schieber zum Abschluß der Brennräume,

welcher also mit einem Worte Nichts weiter als der Arnold'sche Ofen ist.

Dieser von mir aufgenommene, auf dem damaligen Arnold'schen jetzt E. Neumann'schen Grundstück

befindliche Brennofen, dessen Construction als die Hoffmann'sche angesprochen und patentirt, ist das

Original des heutigen Hoffmann'schen Ringofens, welcher fast in allen

industriellen Staaten monopolisirt, für welchen auch den Patentinhabern auf der

Ausstellung 1867 der große Preis zuerkannt worden, und welcher in Folge des

Erfindungspatentes als eine ergiebige Quelle von Tributen dasteht.

Fassen wir die Construction der Ringöfen in's Auge, so erhellt daß dieselbe, außer

den bereits vorstehend erwähnten durch das Patent gedeckten

drei Momenten, aus einer beliebigen Anzahl Kammern besteht, welche durch

den transportablen Schieber ihre Unterbrechung und Abschluß erfahren, um die

Rauchgase zu zwingen, ihren Weg in die Rauchcanäle, von hier in den Rauchsammelcanal

und dann in den Schornstein zu nehmen. Die letztere Anordnung, Rauchsammler und

Rauchabzugsvorrichtung, ferner der in Unterabtheilungen getheilte ringförmige Ofencanal, stimmt mit

dem bereits 1841 patentirten Gibbs'schen genau überein.

(In der Technik bezeichnet man den Rauchsammler mit dem Namen Fuchs, denn unter Fuchs versteht man ganz allgemein denjenigen Theil einer

Feuerung, in welchem sämmtliche Züge, d.h. Rauchabzugscanäle einmünden und welcher

somit den Uebergang in den Schornstein vermittelt.) Die Befeuerungslöcher so wie die

Rauchabzugscanäle werden durch eiserne Deckel (Glocken) mit Sandverschluß luftdicht

geschlossen, wie derartige Abschlüsse mit Sanddichtung bei Gasleitungen etc.

vielfach in Gebrauch sind und beispielsweise von Zerrenner (Wien 1856, Seite 19) ganz eingehend erörtert ist.

Zum Schluß der technischen Erörterung dieser continuirlichen Ziegelöfen sey bemerkt,

daß der Betrieb der Ringöfen außer den bereits angeführten noch manche Uebelstände

hat, welche in der kostbaren Ausführung, in den mächtigen nothwendigen

Sandschüttungen, in einer nur durch einen fundamentalen Neubau zu vergrößernden

Anlage beruhen.

Manche dieser Uebelstände sind bei dem Hamel-Bührer'schen Parallel-Kammer-Oefen ausgeschlossen.

Ihre Ausführung ist billiger, ihre Construction läßt leicht eine Vergrößerung zu und

ihre Detail-Einrichtung bietet in constructiver Beziehung mancherlei

Vortheile.

Der Vollständigkeit halber sey bemerkt, daß es sich bei diesem Ofensystem um eine

Verbindung von Kammern handelt, welche oben gefeuert, durch Schieber geschieden und

so betrieben werden, wie der Aufsatz in diesem Journal Bd. CLXXXVIII S. 30 es

schildert.

Diese Oefen sind in Staaten in Betrieb gekommen, wo man ihre Errichtung neben den

monopolisirten Hoffmann'schen Oefen gesetzlich zugelassen

hat. Es ist in Aussicht zu nehmen, daß diese Oefen, welche man als erhebliche

Verbesserungen der continuirlichen Systeme anerkennen muß, einer ausgebreiteten

Anwendung zuversichtlich entgegensehen, sobald das, nach meiner Ueberzeugung zur

Ungebühr ertheilte, Hoffmann-Licht'sche Patent

aufgehoben ist.

Die Aufhebung dürfte mit Rücksicht auf das vorliegende Material Wohl zu erwarten

seyn, da das Patent vollkommen gegenstandslos geworden und eine Verletzung desselben

überhaupt nicht mehr zu begründen ist; denn es gibt

thatsächlich keinen einzigen Theil an dem Hoffmann-Licht'schen

Patentofen, welcher nachweislich nicht schon vor der Patentertheilung bei

anderen continuirlichen Ziegelöfen zur Ausführung, auch in Betrieb gekommen und

in öffentlichen Werken beschrieben ist.

Berlin, im Mai 1870.

Tafeln