| Titel: | Ueber die Vorbereitung des Bieres für den Seetransport. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. XLIII., S. 180 |

| Download: | XML |

XLIII.

Ueber die Vorbereitung des Bieres für den

Seetransport.

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Ueber die Vorbereitung des Bieres für den Seetransport.

Die neueren Berichte aus Amerika und Asien über die vollständig gelungene Einführung

englischer und deutscher Biere in den dortigen Verkehr lassen an uns erneut die

Frage richten, auf welche Weise die Biere für den Seetransport geeignet und für

südlichere Klimate vollständig haltbar dargestellt werden können.

Da die Ursache der weiter greifenden Veränderungen der gegohrenen Getränke in dem

Vorhandenseyn der Hefenpilze liegt, die Lebensfähigkeit derselben aber bei

50° C. (40° R.) erlischt, so ist das

Erwärmen des Bieres und des Weines auf diese Temperatur das einfachste, sicherste

und geeignetste Mittel zum Zwecke der Conservirung dieser Flüssigkeiten. Für Wein

hat bekanntlich Pasteur das Erwärmen auf 50 bis

60° C. als das beste Conservirungsmittel empfohlen, und die unter de Lapparent im Auftrage des Marineministeriums von

Frankreich angestellten Erörterungen (man s. polytechn. Journal, 1869, Bd. CXCII S.

245) ergaben, daß die Weinproducenten von Orleans, Béziers und Narbonne schon

seit 1860 die Erwärmung des Weines betreiben, um denselben haltbar und für den

Seetransport tauglich zu machen. Aber nicht bloß für Wein, sondern auch für Bier hat

man das Erwärmen als Conservirungsmittel schon vor drei Jahren in Vorschlag

gebracht, und zwar hat besonders der Bierbrauer Velten in

Marseille sich ein deßfallsiges Verfahren patentiren lassen, über welches i. J. 1867

Habich Versuche anstellte, die ein günstiges Resultat

lieferten. Wenn zu jener Zeit das Urtheil über den Werth der Methode noch getheilt

war, so ist der Grund hierfür in dem Mangel hinreichender Erfahrungen zu suchen,

welcher zu jener Zeit in Betreff des Verfahrens und seiner Tragweite herrschte. Im

Verlaufe der letzten zwei Jahre, während welcher die Nachfrage nach Exportbier und

der Bedarf an demselben gestiegen ist, hat man mit dem Velten'schen Verfahren weitere Versuche gemacht, und dieselben sind in

solchem Grade günstig ausgefallen, daß schon mehrere größere Brauereien

Flaschenexportbier durch Erwärmen mit dem günstigsten Erfolge herstellen. Es wandern

aus böhmischen Brauereien nicht unbedeutende Quantitäten von Bier nach Schottland

und dem südlichen Amerika, und dieselben haben sich als höchst werthvoll,

preiswürdig und in jeder Weise conservirt für die Reise über den Aequator

erwiesen.

Vollständig übereinstimmend mit den Ergebnissen der Habich'schen Versuche sind die Resultate, welche unter der Leitung des Hrn. Prof. Dr. Fleck im chemischen Laboratorium der k.

polytechnischen Schule in Dresden mit verschiedenen Vieren dortiger

Lagerbierbrauereien angestellt wurden. Zur Untersuchung und Umwandlung in

Transportbier wurden folgende Biersorten verwendet:

A) Bier aus der Brauerei zum

Waldschlößchen, in welchem 4,8 Proc. Extract und 3,6 Proc. Alkohol enthalten

waren;

B) Bier aus der Brauerei zum

Felsenkeller mit 5,4 Procent Extract und 3,9 Proc. Alkohol;

C) Bier aus der Brauerei zum

Feldschlößchen mit 5,9 Proc. Extract und 3,5 Proc. Alkohol;

D) Bier aus der Reisewitzer

Actienbrauerei mit 6,0 Proc. Extract und 3,7 Proc. Alkohol.

Mit jeder dieser Biersorten wurden vier Flaschen gefüllt, von denen jede 3,4 Liter

faßte und bis auf ungefähr 5 Centimeter Halslänge mit Bier angefüllt wurde.

Die Hälfte davon, also von jeder Sorte zwei Flaschen, wurde in ein Gefäß mit Wasser

gebracht, nachdem vorher die Verkorkung und Verdrahtung der Flaschen auf das

Sorgfältigste erfolgt war, und in dem Wassergefäß durch Erwärmung des Wassers auf

40° R. 1/2 Stunde lang bei gleich hoher

Temperatur erhalten. Hierauf wurde das warme Wasser aus dem Gefäße abgezogen und

durch Wasser von 12° R. ersetzt, so daß der

Inhalt der Flaschen sich sehr bald abkühlte.

Nachdem dieß geschehen war, wurden die Flaschen mit erwärmtem und die mit nicht

erwärmtem Bier in einem geheizten Zimmer und in der Nähe des Ofens bei einer

zwischen 15 und 20° R. wechselnden Temperatur 4

Wochen lang stehen gelassen und dann geöffnet. Das Aussehen der Biersorten war dem

von Habich angegebenen ganz gleich. Die erwärmten Biere

erschienen goldhell und hatten nur am Boden eine ganz dünne Lage granulöser

Hefentheilchen abgeschieden. Das nicht erwärmte Bier kam, zumal das von A und C, wieder in lebhafte

Gährung, so daß eine der Flaschen platzte, in der anderen aber Trübung,

Kahnigwerden, Absetzen der schleimigen Hefentheile stattfand. Dabei hatte in dem

erwärmten Biere von A eine Vergährung auf 1/4°

Saccharometeranzeige, in dem Biere B, C und D gar keine Attenuation stattgefunden, während in den

ungewärmten Gefäßen das Bier von A um 0,8 Proc., von B um 0,3 Proc., von C um 0,3

Proc. und von D um 0,7 Proc. vergohren war.

Sodann wurden die Flaschen völlig entleert, und deren Inhalt in mit Papier bedeckten

Gläsern bei einer Zimmertemperatur von 15 bis 18° R. stehen gelassen.

Die erwärmten Biere wurden schal, trübten sich aber nicht eher, als bis die

Essigbildung, welche nach Verlauf von 4 Tagen eintrat, Platz zu greifen begann,

während nicht erwärmtes Bier, welches, frisch gezapft, einen gleichen Zeitraum in

den Gläsern stand, schon nach 24 Stunden kahnig und nach 48 Stunden sauer zu werden

begann.

Faßt man diese Erscheinungen zusammen, so gelangt man zu dem Resultate, daß die

Erwärmung des Bieres das einzige und sicherste Mittel ist, um demselben mit der

Transportfähigkeit eine bei Luftabschluß unbegrenzte

Haltbarkeit zu verleihen.

Es erübrigt daher nur noch, den Umstand in Betracht zu ziehen, daß möglicher Weise

mit der Erwärmung des Bieres und dem damit verbundenen Entweichen der Kohlensäure

aus demselben gleichzeitig die letztere als ein Bestandtheil, welcher die Frische

seines Geschmackes bedingt, verloren gehe. Diese Befürchtung ist, wenn die Erwärmung

unter gasdichtem Verschlusse geschieht, völlig unbegründet, weil das Gas, welches

während der Erwärmung aus dem Biere tritt, in dem frei gelassenen Flaschenraume

unter einem Drucke bleibt, welcher bei der Wiederabkühlung den Wiedereintritt des

Gases in das Bier bedingt. Damit dieß erreicht werde, müssen aber die Flaschen nicht

nur gut verkorkt, sondern die Korke auch so wenig als möglich

porös seyn. In dieser Hinsicht lehrten die zuerst angestellten Versuche,

daß nur ganz gute Champagnerkorke anwendbar seyen, und daß, wo solche nicht zu

beschaffen sind, ein anderes Dichtungsmittel gleichzeitig angewendet werden müsse.

Letzteres wurde darin gefunden – und es hat sich ganz vortrefflich bewährt

–, daß die Korke, welche zum Verschließen der zu erwärmenden Bierflaschen

dienen sollten, vorher in eine Mischung von Paraffin und schmelzendem Colophonium

längere Zeit eingetaucht und dann noch warm auf die Flaschen gesetzt wurden. Die

Korksubstanz war mit Paraffin und Colophonium durchtränkt, welches bei 40° R. noch nicht schmilzt, also dem Korke

vollständige Dichtheit verleiht, ohne die Qualität des Bieres im Geringsten zu

gefährden. Das Bier behielt seinen vollen Kohlensäuregehalt auch nach

vierwöchentlicher Aufbewahrung unverändert.

Was nun endlich den Apparat betrifft, mit welchem nach dem Velten'schen Verfahren die Erwärmung größerer Bierquantitäten

bewerkstelligt werden soll, so ist bei demselben dem Kohlensäureverlust durchaus

nicht genügend vorgebeugt. Im Gegentheil steht zu erwarten, daß ein mit dem Velten'schen Apparat conservirtes Bier sehr arm an

Kohlensäure zum Transport gelangt. Prof. Fleck empfiehlt daher dem Betriebe einen

Apparat, welcher in seiner Einrichtung die Darstellung sowohl von Flaschen-

als von Faß-Exportbier gestattet, und gerade die Erzeugung des letzteren garantirt eine

dauernde Durchführbarkeit, insofern mit dem Faßtransport die Versendung größerer

Mengen im kleinsten Raume geboten ist.

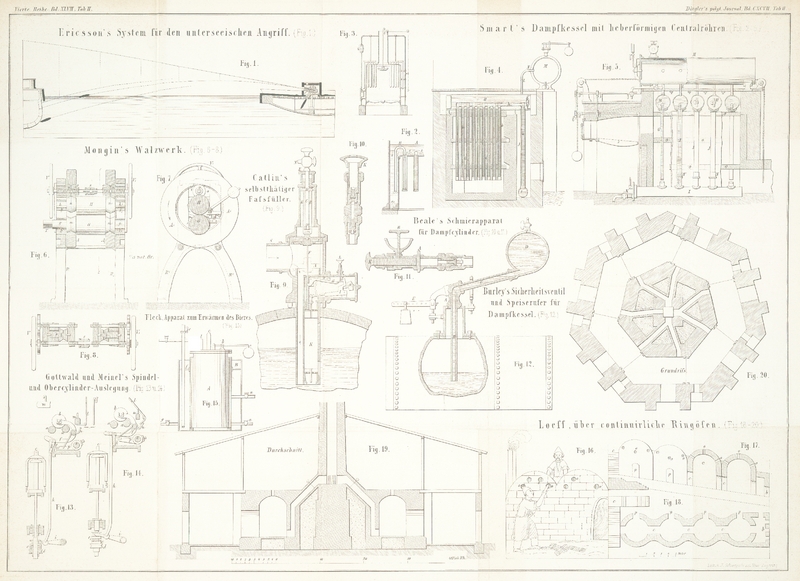

Dieser Apparat ist in Figur 15 abgebildet. A ist ein guß- oder schmiedeeisernes Gefäß von

beiläufig 2 bis 3 Eimern Inhalt, welches in den Holzbottich B eingesetzt ist. Es ist mit einem dicht schließenden Deckel versehen, in

welchem das Sicherheitsventil b, das Thermometer c zur Beobachtung der Temperatur des Bieres und das Rohr

d einmünden. Durch letzteres wird das Bier aus dem

Lagerraum in den Apparat gefüllt, und sodann in das Gefäß B auf 40° R. erwärmtes Wasser

eingegossen, welches durch das Dampfrohr e auf gleicher

Temperatur erhalten wird. Das genügend erwärmte Bier wird, nachdem durch den Hahn

g das warme Wasser entfernt und darauf kaltes Wasser

von 10 bis 12° R. in das Gefäß B geleitet und dadurch das Bier auf gleiche Temperatur

abgekühlt ist, durch die Hähne a, a entweder in Flaschen

oder in Transportfässer gefüllt, bei welchen letzteren eine vollständige Dichtung

Haupterforderniß ist.

Ob nicht auch der Biertransport in eisernen oder kupfernen Cylindern, denen

entsprechend welche zum Transport des Sodawassers dienen, mit Vortheil

bewerkstelligt werden könnte, möchte kaum bezweifelt werden, in welchem Falle sich

der Vortheil bietet, daß diese Cylinder, direct mit ihrem Inhalt erwärmt, die

Conservirung des Bieres in der einfachsten Weise gestatten.

Der Gasdruck, welcher im Inneren der Exportflaschen oder des Gefäßes A wirkt, indem beim Erwärmen des Bieres die Kohlensäure

entweicht, ist ein um so geringerer, je größer der freie Raum in dem Gefäße ist.

Letzterer darf jedoch, soll nicht ein Verlust an Kohlensäure eintreten, nicht mehr

als höchstens 5 Procent des Biervolumens betragen, also auf 100 Liter Bier 5 Liter

freier Raum. Dann entspricht der Druck des Gases bei 40° R. nahezu 2 Atmosphären, welchen gegenüber sowohl

Champagnerflaschen als auch Kupfer- oder Eisencylinder alle Mal genügende

Widerstandsfähigkeit bieten. Die Befürchtung, daß mit der Erwärmung ein Zerspringen

der Gefäße verbunden seyn könne, ist daher nur dann begründet, wenn Flaschen von

schlecht gekühltem Glas oder Cylinder von schlecht genietetem oder zu dünnem Blech

zur Anwendung gelangen.

Nach allem im Vorhergehenden Entwickelten steht der Darstellung des Exportbieres

Nichts mehr entgegen, und es erhellt aus den bisher angestellten Versuchen zur

Genüge, daß die Ansicht, es müsse das Exportbier zum Zwecke größerer Haltbarkeit

besonders dick eingebraut oder vollständig vergohren seyn, durchaus nicht als

Vorbedingung hingestellt werden kann. Jedes Bier, auch das

leichteste und schwächste, wird durch Erwärmung transportfähig. (Der

Bierbrauer, 1870, Nr. 3.)

Tafeln