| Titel: | Automatische Waage zum Sortiren der Münzplatten, von W. Cotton, Director der englischen Bank, und R. Pilcher, Abtheilungschef der Londoner Münzwerkstätte. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. XLV., S. 195 |

| Download: | XML |

XLV.

Automatische Waage zum Sortiren der Münzplatten,

von W. Cotton, Director der englischen Bank, und R. Pilcher, Abtheilungschef der Londoner

Münzwerkstätte.

Nach dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, März 1870, S. 179.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

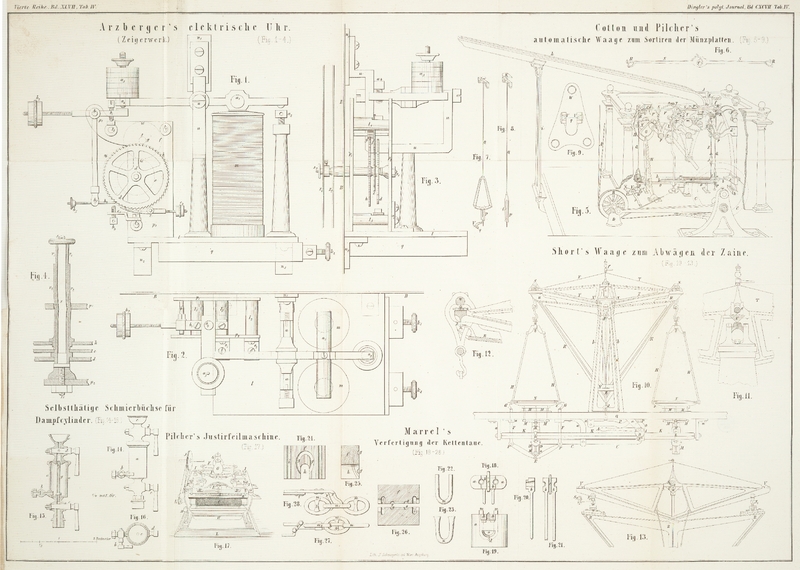

Cotton und Pilcher's automatische Münzwaage.

Bekanntlich müssen die Münzplatten vor der Prägung dem sogenannten Justiren unterzogen werden, einer Operation bei welcher

man jede einzelne Münzplatte gegen eine Normalplatte abwiegt. Erweist sich unter

Berücksichtigung des gesetzlich zulässigen Remediums (Toleranz) die Münzplatte als

zu leicht, so muß sie behufs Einschmelzung zurückgelegt werden; findet man die

Platte dagegen zu schwer, so wird sie mit einer Feile, der sogenannten Justirfeile,

an der Fläche abgestrichen.

Diese Operation ist die langwierigste des Münzgeschäftes und erfordert sehr eingeübte

Arbeiter, sowohl um dieselbe rasch durchzuführen als auch, damit nicht durch zu

starkes Abfeilen ein neuer Theil der Platten unbrauchbar wird.

Man hat schon lange diese Arbeit durch mechanische Mittel zu erleichtern versucht und

nach dem fachmännischen Ausspruch von E. Dumas entspricht

die nachstehend beschriebene automatische Münzwaage von W. Cotton vollkommen ihrem Zwecke. Dieselbe trennt in rascher

Aufeinanderfolge zu leichte und zu schwere Silber- oder Goldmünzen von

vollgewichtigen und die einzige Aufgabe des Manipulanten besteht darin, die Füllröhre mit frischen, zu

untersuchenden Münzplatten zu versehen, von denen pro

Minute 23 Stück sortirt werden. Nicht ohne Erwähnung darf es jedoch bleiben, daß

Richard Pilcher, Chef der Justirabtheilung der

Münzwerkstätte in London, viel zur Verbesserung dieses Apparates beigetragen

hat.

Die automatische Münzwaage, wie sie in Figur 5 in einer

perspectivischen Ansicht dargestellt ist, wobei jedoch, um den Mechanismus zu

ersehen, ein Theil des denselben einschließenden Gehäuses abgebrochen gedacht ist,

erhält ihren Antrieb von einer an der Decke des Locales gelagerten Welle, welche

durch eine kleine atmosphärische Maschine in Umdrehung versetzt wird.

Die Bewegung wird auf die Waage mit Hülfe der Schnur A

übertragen, welche von der Spannscheibe B zum Wirtel C läuft. C sitzt lose auf

einer Welle, welche mit dem Zahnrad E in Verbindung

steht. Das Gewicht D ist an dem Ende des Lagerungshebels

für die Spannscheibe B angehängt und gerade so bemessen,

um den Gang des Apparates zu gestatten. Findet jedoch irgend eine Störung im

Betriebe statt, so ist es leicht genug, um ein Gleiten der Schnur auf den Rollen

zuzulassen.

Behufs der Ingangsetzung rückt man durch eine Schraube eine Frictionsscheibe gegen

den Wirtel C – lose auf der Welle – an und

bringt dergestalt das Rad E in Umdrehung. Die (aus der

Zeichnung jedoch nicht zu entnehmende) Anordnung ist aber so getroffen, daß in

Fällen wo sich das Gewicht D allzu schwer zeigt, ein

Gleiten der Kuppelungsscheibe d.h. ein Stillstand des Apparates eintritt.

Das Rad E leitet durch die Räder F die Bewewegung weiter auf die Herzscheibe G,

welche auf den Hebel H und dieser auf die flache Schiene

I wirkt, den man oberen Theil der Waage punktirt

gezeichnet findet. Durch die Verrückung der Schiebplatte I wird jedesmal von den Münzplatten welche im Fülltrichter J durch das Zuführrohr h

anlangen, eine nach der anderen auf die Schale K der

Waage gelegt.

Sobald dieß geschehen ist, hebt das Excenter L den Hebel

n und öffnet durch diesen die Klemme M,Die Klemme M wird durch eine Feder am Hebel n geschlossen und hat den Zweck, die Stange Q rechts zu fassen, indem sonst bei Schiebung

der Münzplatten auf die Schale K ein schädlicher

Druck auf die Schneiden R ausgeübt und diese

bald abgestumpft würden. um die Stange Q mit der Schale K niederzulassen, wobei die Auflage der Pfanne auf die

Schneide R am Waagebalken S,

S erfolgt. (Figur 6 und 8.)

So lange die Klemme M offen ist, hebt das Excenter N die Stange O und damit die

Unterlage o für die Drehachse T des Waagebalkens.

Die Stange O verzweigt sich am unteren Ende in zwei

horizontale, nach links und rechts gehende Arme, welche durch die

steigbügelähnlichen Enden P (Fig. 7 und 8) der Stangen Q hindurchgehen.

Verfolgt man die Construction der Waage, so sieht man, daß nach Aufhebung der

Arretirung des Waagebalkens die beiden Stangen Q auf den

Schneiden R, R aufgehängt sind.

Auf den Waagebalken wirkt links die Normalplatte U und

die Waage selbst schlägt für ein Zulagegewichtchen von 1/1000 Grain (0,0000647

Gramm) deutlich aus.

Da es nun unmöglich, wenigstens höchst schwierig wäre, Münzen in größerer Zahl so

herzustellen, daß jedes Stück genau das vom Gesetz

vorgeschriebene richtige Gewicht besäße, so ist bei der Fabrication der Münzen eine

Toleranz über und unter dem Normalgewicht gestattet.

Diese Toleranz oder das Remedium hat in Folge der Fortschritte in der

Fabricationsweise der Münzen allmählich abgenommen und beträgt gegenwärtig z.B. für

ein französisches Zwanzigfrancsstück 0,002 seines richtigen Gewichtes (6,4516

Gramme), also nahezu 13 Milligramme, so daß das Gewicht dieses Goldstückes um 25 bis

26 Milligramme d. i. zwischen 6,4387 und 6,4645 Grm. schwanken kann.

Der englische Sovereign ist

123,274 Grains (7,988 Grm.) schwer;

vollgewichtig

das Gewicht desselben darf

123,531

„ (8,004 Grm.)

gesetzlich nicht über

und nicht unter

123,017

„ (7,972 Grm.)

betragen.

Das Remedium ist nun in Form eines Drahtes q am linken

Arm Q angebracht, wie dieß aus der Hauptfigur 5 und dem

Detail in Figur

7 hervorgeht; es ruht nämlich auf einer Unterlage W (Fig.

9) und belastet die Waage erst, wenn der Bügel V genügend hoch gehoben wurde. Die Gewichtsplatte U besitzt aber das gesetzlich zulässig erkannte Minimum des Gewichtes der zu sortirenden Münzgattung.

Alle Münzplatten, welche auf die Schale K gebracht werden

und das Gewicht U nicht zu erheben vermögen, bei welchen

also das Remedium q unberührt auf dem Support W verharrt, sind somit als zu

leichte bei Seite zu schaffen und von Neuem einzuschmelzen.

Um jedoch den Zusammenhang der Mechanismen der Münzwaage vollständig kennen zu

lernen, so führt während der statthabenden Wägung des Excenter X die Schiebplatte I auf den

Anfangspunkt zurück, um für den nächsten Gang vorbereitet zu seyn. Die Klemme M erfaßt nun wieder die Stange Q, während das

Excenter Y das Niedergehen der Stange Z zuläßt, deren Gewicht durch die Kugel m ausbalancirt, deren Länge durch die Schraubenkuppelung

j möglichst fein justirt wird. Hierdurch –

durch das Niedergehen der Stange Z – wird die

Nase a veranlaßt gegen den Indicator b zu stoßen und ihn je nach dem Niedergang des rechten

Armes des Waagebalkens, also je nach der Lage des Bügels l (Fig.

5 und 8) einzustellen.

In der nach Auflage und Abwägung der frischen Münzplatte von der Stange Q eingenommenen Stellung wird letztere durch die Klemme

M eine Zeit lang gehalten.

Das Excenter c bedingt nun die Vorrückung des

Abführcanales d, bis einer der Zähne e gegen den Indicator anstößt und dieß erfolgt je nach

dem Ergebniß der Wägung in der Art, daß die Communication mit dem Abführspalt k für zu schwere, zu leichte oder vollwichtige

Münzplatten entsprechend hergestellt wird.

Ist dieß geschehen, so schiebt die Zunge I eine frische

Münzscheibe auf die Schale K und rückt hierbei die

bereits abgewogene in den Ableitungscanal d.

Vorausgesetzt es sey eine zu schwere Münzplatte aufgelegt

worden, so wird im beschriebenen Gang des Mechanismus nicht allein das Gewicht U, sondern auch das Remedium q gehoben und durch den Bügel l die Nase a so weit gesenkt, daß der Indicator b in den untersten Zahn e

einfällt und die entsprechende Ableitung der zu schweren Münzscheibe

stattfindet.

Erreicht dagegen die aufgelegte Münzplatte das Gewicht U

nicht, so bleibt der Indicator b in dem obersten Zahn

e und der Ableitungscanal d mündet in den Spalt k rechts (Fig. 5).

Münzplatten, deren Gewichte innerhalb der gestatteten Grenzen liegen, fallen

selbstverständlich in den mittleren Spalt k.

Unter der Münzwaage sind die Sammelkästen für die drei verschiedenen Sorten der

Münzplatten geeignet angebracht.

Nebenbei ist noch zu bemerken, daß die Waagschale K von

einer kleinen Laterne f überdeckt ist und daß die zu

sortirenden Münzplatten durch den Zuführcanal h

herabgelangen, welcher in der Mitte durch die Säule i

unterstützt wird.

Mit p, p sind zum Theil abgebrochen gezeichnete Lager für

die verschiedenen Wellen bezeichnet.

Der Waagebalken hat 8,9 Zoll englisch (0,226 Meter) Länge und wiegt 286,41 Grains

(18,689 Gramme).

Die höchst sinnreich construirte Münzwaage von Cotton und

Pilcher, deren Einrichtung, soweit es die citirte

Quelle gestattete, von uns erläutert wurde, verrichtet also folgende aufeinander

folgende Operationen völlig selbstthätig:

1) das Auflegen der Münzscheiben auf die Waagschale K;

2) die Wägung der Münzplatten, und

3) die Vertheilung derselben je nach ihrem Gewichte.Eine ähnliche Aufgabe erfüllt die von Séguier construirte Münzwaage, welche jedoch mit fünf einzelnen neben einander befindlichen Waagen

eingerichtet ist. Die Zahl der sortirten Münzplatten ist in der Beschreibung

derselben im Jahrgang 1858 von Armengaud's

Génie industriel jedoch nicht

angegeben.

J. Z.

Tafeln