| Titel: | Kettenstich-Stickmaschine (Tambourirmaschine) von Férouelle Sohn, Saphore und Gillet in Paris. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. LII., S. 209 |

| Download: | XML |

LII.

Kettenstich-Stickmaschine

(Tambourirmaschine) von Férouelle Sohn, Saphore und Gillet in

Paris.

Nach Armengaud's

Génie industriel, Mai 1870, S. 227.

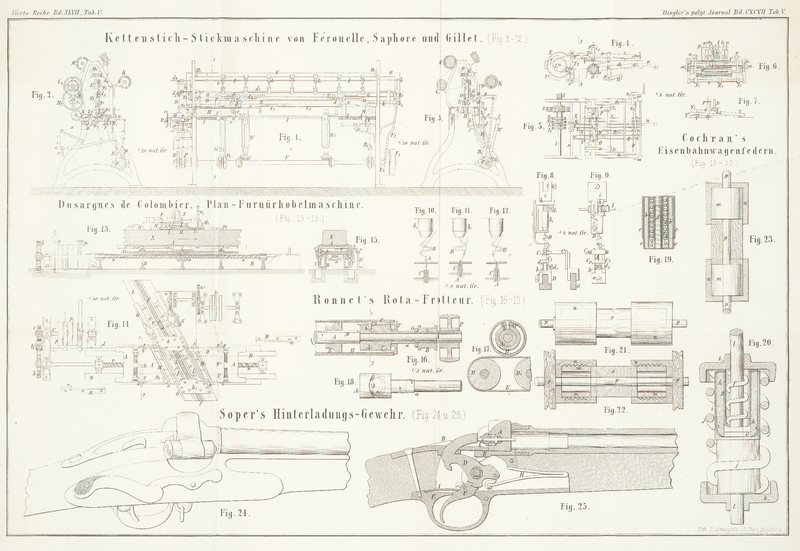

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Férouelle's etc. Kettenstich Stickmaschine.

Die Pariser Firma Férouelle Sohn, Saphore und Gillet ließ sich

kürzlich Verbesserungen an Kettenstich-Stickmaschinen (Tambourirmaschinen)

patentiren, welche sich auf die Hervorbringung der Bewegungen des Stoffes sowie der

arbeitenden Theile mittelst einer Jacquardmaschine, ferner auf jene Anordnungen

beziehen, bei welchen die Stoffbewegung mit Hülfe von Platten mit eigenen

Führungsnuthen unter Zuhülfenahme von Elektricität bewerkstelligt wird.

Die Stickmaschine mit Jacquardmechanismus ist in Fig. 1 bis 12 abgebildet; jene mit

Führungsplatten weicht nur in einigen Punkten von dieser Construction ab, welche am

Schlusse dieses Artikels angedeutet werden sollen.

Fig. 1 stellt

die neue Stickmaschine – mit 7 Tambourirnadeln versehen – in der

vorderen Längsansicht dar.

Fig. 2 ist

eine Seitenansicht von dem Jacquardmechanismus aus betrachtet.

Fig. 3 zeigt

den Querschnitt nach der Linie 1, 2 der Fig. 1; sämmtlich in 1/20

der natürlichen Größe.

In Fig. 4 bis

7 ist der

Jacquardmechanismus in 1/8 wahrer Größe im Längsschnitt, Grundriß, Schnitt nach der Linie 3, 4 der

Fig. 5,

und endlich in einem Detail gezeichnet.

Fig. 6 und

9

versinnlichen in 1/4 natürlicher Größe die Anordnung der Theile zur Bildung des

Kettenstiches.

Fig. 10, 11 und 12 zeigen in

halber Naturgröße die verschiedenen Stellungen der arbeitenden Theile bei der

Herstellung eines Stiches.

Es wird das Verständniß der allgemeinen Beschreibung der Maschine erleichtern, wenn

zuvörderst die Stichbildung selbst einer näheren Beleuchtung unterzogen wird.

Die bei der Bildung eines Kettenstiches unmittelbar thätigen Theile sind (Fig. 8 bis 12):

1) Die Nadel

A mit geradlinig auf- und niedergehender Bewegung

und zeitweilig eintretender Drehung um ihre Achse; sie läuft oben in eine Spitze aus

und ist unterhalb dieser mit einem schräg aufsteigenden Einschnitt versehen, bildet

also an dieser Stelle einen Haken.

2) Der Fadenführer

B, ein schraubenförmig gewundener Stahldraht mit einem

Oehr am unteren Ende, durch welches der Stickfaden hindurchgeht. Der Fadenführer

dreht sich concentrisch um die Nadelachse.

3) Die Nadelhülse

C, ein Metallröhrchen innerhalb welchem sich die Nadel

frei dreht, mit einer von der Nadel unabhängigen auf – und abwärts

gerichteten Bewegung.

Nimmt man als Ausgangspunkt der Stellungen bei der Stichbildung die in Fig. 10

angezeigte höchste Lage der Nadel an und setzt voraus, daß der Faden durch das Auge

des Fadenführers gezogen und in den Einschnitt der Nadel gelegt sey, so macht der

Fadenführer eine Umdrehung und bildet dadurch eine Fadenschlinge um die Nadel.

Geht nun letztere mit dieser Schlinge abwärts, so erhebt sich die Nadelhülse C und legt sich gegen die untere Stoffseite, auf welcher

das Muster entsteht, in dem Moment an, in welchem die Nadel den Faden durch den

Stoff zieht.

Die Nadelhülfe kehrt alsdann in ihre alte Stellung zurück, indeß die Nadel ihre

tiefste Lage erreicht und dabei vollends unterhalb dem Stoff sich befindet.

In diesem Augenblick werden Nadel, Hülse und Fadenführer nach Maßgabe des Dessins

nach irgend einer Richtung um die Stichweite gerückt oder es wird der Stoff allein

verschoben, wenn nicht gar beide Bewegungen gleichzeitig hervorgerufen werden.

Dabei müssen der Fadenführer B und die Nadel A eine solche Drehung erhalten, daß der Nadelhaken

diagonal zur Bewegung des Stoffes und der Nadel gerichtet ist, um zu verhüten daß letztere ihre

Fadenschlinge vorzeitig fallen läßt.

Ist dieß vollführt, so erhebt sich die Nadel, durchdringt den Stoff an einer anderen

Stelle, erreicht ihre höchste Lage, worauf der Fadenführer in Folge seiner Drehung

eine neue Fadenschlinge umlegt, welche alsdann die herabgehende Nadel durch die

Schlinge des vorigen Stiches hindurchzieht.

Die seitliche Verschiebung der Theile tritt ein, sobald die Nadel am unteren Ende des

Weges anlangt; die alte Schlinge zieht sich zufolge der hierbei entstehenden

Fadenspannung zusammen und bildet den Kettenstich. In dieser Art finden die

aufeinander folgenden Operationen statt.

Bewegung der Nadeln. – Wie man aus Figur 8 und 9 ersieht, ist

der Nadelträger a an einem durch die ganze Maschine

laufenden Balken D angeschraubt. Die Nadel selbst wird

unmittelbar von einer Scharnierplatte b getragen, um für

den Fall der Nichtbenutzung bequem außer Gebrauch gesetzt zu werden.

Der Nadelbalken D ruht auf einem eisernen Rahmen E (Fig. 1 und 3) in der Art, daß jener

auf – und niedersteigen kann, indem er gleichzeitig der Längsverschiebung des

Rahmens folgt.

Zu diesem Behufe trägt der Balken D an beiden Seitenenden

drei Rollen y³ (Fig. 1 und 2), welche längs der

verticalen Seitenwände des Rahmens E laufen, wenn der

Balken D sich vertical verschiebt.

Diese Verschiebung empfängt der Balken D von dem auf der

Hauptwelle F sitzenden Kreisexcenter D', dem Hebel c, der Stange

e und den Hebeln d, d.

Am Ende der letzteren sitzt je eine Rolle, welche in genügend weiten Ausschnitten

d⁴ des Balkens D

laufen.

Was die Drehung der Nadeln anbelangt, so erfolgt diese in Folge des Eingriffes der

Schraubenräder d² mit den Schrauben an der Welle

d¹ (Fig. 1, 8 und 9) und wird dieselbe (wie

später näher besprochen) von der Jacquardmaschine eingeleitet.

Bewegung der NadelhülsenC. – Wie aus Fig. 8 und 9 hervorgeht, ist die

Hülse C mit einem viereckigen Fußstück C¹ versehen, welches vermittelst zweier

Führungsstangen C², C² an die Scharnierplatte b des

Nadelträgers befestigt ist.

Der Hülsenfuß C¹ ist mit zwei Zapfen in dem

gabelförmigen Arme der Winkelstücke C³ gelagert, welche auf dem Träger G ruhen.

Dieser Hülsenträger G liegt in zwei im Rahmen E vertical auf- und nieder beweglichen

Schlitzlagern und erhält die Verschiebung durch das Excenter G¹ auf der Hauptwelle F und den Hebel

g, an dessen Drehachse die Hebel g¹

sitzen. Die Führungsstangen, in denen diese Hebel g¹ den Träger G erfassen, sind etwas länger

als die größte Längsverschiebung des Rahmens E beträgt,

welche der Träger G ebenso wie D mitmacht.

Bewegung der FadenführerB. – Jeder Fadenführer ist an einem Cylinder b¹ befestigt, auf dessen oberen Theil eine

mehrgängige Schraube eingeschnitten ist, und wird derselbe in einem Winkelstück h gelagert, welches oberhalb mit der Klammer i an den Rahmen E in der

Verlängerung der Nadelachse befestigt ist.

Die abwechselnde Drehung, welche der Fadenführer macht, wird ihm vom Kreisexcenter

B¹ an der Hauptwelle F, dem schwingenden Arm j mit einer am

Gestelle festen Drehachse, ferner den beiden Armen j¹ ertheilt, welche letztere durch einen Führungsstab an ihren Enden

vereinigt sind. Von diesem geht die oscillirende Bewegung auf den in einem Winkel

gebogenen Hebel k mit dem am Rahmen E befindlichen Drehzapfen k¹ über. Da dieser mit dem Rahmen E

verschoben wird, so ist die erwähnte Einschaltung des Führungsstabes zwischen den

Enden der Arme j¹ erforderlich, um die

Bewegungsübertragung in jeder Stellung des Rahmens durchzuführen.

Die Schwingungen des Hebels k pflanzen sich auf die durch

die ganze Länge der Maschine sich erstreckende Welle l

mit den Schrauben L weiter, welche mit jenen an der

Achse der Fadenführer vorhandenen im Eingriff stehen. Wird demnach die Welle l in der Längenrichtung hin- oder hergeschoben,

so wird in Folge des Eingriffes der Schrauben (analog wie durch ein

Zahnstangengetriebe) eine abwechselnde, regelmäßig wiederkehrende Drehung der

Fadenführer veranlaßt.

Noch sind die Bewegung des Rahmens E sowie jene des

Stoffes, endlich aber der Zusammenhang der besprochenen Maschinentheile mit dem

Jacquardmechanismus zu erklären, von welchem das rechtzeitige Eintreten sämmtlicher

Functionen abhängig ist.

Bewegung des RahmensE. – Dem Rahmen E,

welcher die Nadeln und die Fadenführer trägt, wird eine Verschiebung in dessen

Längenrichtung ertheilt. Aus diesem Grunde ruht derselbe – wie in Fig. 1 und 3 zu ersehen

ist – auf zwei am Maschinengestell eingelagerten Rollen H und wird ferner behufs Erhaltung in der verticalen

Lage im oberen Theil durch vier Rollen H¹

geführt.

Die Verschiebung selbst erfolgt durch Drehung der Schraubenspindel I; je nachdem dieselbe in dem einen oder anderen Sinne

stattfindet (dieß hängt in später noch zu erwähnender Weise vom Jacquardmechanismus

ab), werden die an

dem Rahmen E mittelst gebogener Arme J¹ befestigten Muttern J abwechselnd weiter gerückt.

Bewegung des Stoffes. – Der zu stickende Stoff ist

auf die Walze K gewickelt, geht von dieser zur

Schmirgelwalze L¹ und endlich zur

Aufwickelungswalze M. Durch an den Walzen K und M angebrachte

Zuggewichte hinreichend gespannt, macht der Stoff die Bewegung der Schmirgelwalze

L¹ mit.

Letztere empfängt ihre Drehung durch die in Fig. 2 ersichtliche

Räderanordnung. Es steckt an der Achse von L¹ das

Zahnrad L² im Eingriff mit dem Wechselrad M¹, auf welches das Rad M² die Bewegung durch ein Zwischenrad vom Getriebe N² überträgt. Die abwechselnde Drehung dieses

Rades N² hängt von der Jacquardmaschine ab, zu

deren näheren Beschreibung wir nun übergehen.

Jacquardmechanismus. – Die wesentlichsten

Functionen desselben bestehen nach dem Vorausgegangenen in der Verschiebung des

Rahmens E bei gleichzeitiger oder davon getrennter

Fortrückung des Stoffes, senkrecht auf die Bewegung des Rahmens; ferner leitet der

Jacquard die Bewegungen der Nadeln und Fadenführer, endlich aber die Ausrückung des

Stuhles nach Vollendung des Stickmusters ein.

Die Anordnung des Jacquardmechanismus am Stuhle selbst ist in Fig. 1 und 2 zu sehen; im Detail ist

derselbe aber in Fig. 4 bis 7 abgebildet.

Den Haupttheil bildet ein achtseitiges Prisma O, der

sogenannte Cylinder im Rahmen (Lade) O¹, welcher

um die Schraubenspitzen m schwingt, indem er durch den

Hebel n mit dem Excenter P

auf der Hauptwelle F in Verbindung steht.

Ueber dem Cylinder befinden sich sieben vertical bewegliche Stäbe n¹, n², i¹, i², t, t'' und u mit

Führungleisten im Träger p. Bei jeder Schwingung des

Rahmens O¹ bewegt sich der Cylinder um 1/8

Umdrehung weiter und zieht dabei die Kartenkette o nach,

welche in Fig.

2 punktirt angedeutet ist.

Die allmähliche Fortrückung des Cylinders bewirkt der Hebel r (Fig.

1 und 2) an der horizontalen Achse s, welche vom

Excenter R und der Zugstange R¹ an der Welle F abwechselnd gedreht

wird. Am Ende des Hebels r sitzt die Klinke r¹ im Eingriff mit dem Sperrrad R² an der Achse des Cylinders O.

Die beweglichen Stäbe n¹, n² etc. umfassen (ähnlich wie die Nadeln der bei einem Webstuhl

verwendeten Jacquardmaschine) horizontal liegende Platinen, welche durch die

Spiralfedern am hinteren Ende gegen die Gestellswand angezogen werden.

Das Messer, welches die liegen bleibenden Platinen erfaßt und vorwärts zieht, ist mit

V bezeichnet; es erhält die ununterbrochen hin

– und hergehende Bewegung durch die Stange v und

die Hebel S¹ von der oscillirenden Welle s.

Die Platinen T, T' veranlassen nun die Verschiebung des Rahmens

E. Sobald nämlich beim Anschlag der Lade O¹ der Stab i in der

Karte ein Loch findet und demgemäß nicht gehoben wird, bleibt die Platine T in der unteren Lage. Alsdann wird dieselbe vom Messer

V erfaßt und vorwärts gezogen, wodurch das vordere

eine Klinke bildende Ende der Platine T das Sperrrad I¹ im Sinne des Pfeiles 1 (Figur 4) weiter rückt.

Beim Rückgang des Messers kehrt die Platine T wegen der

am rechten Ende wirkenden Spiralfeder zurück, bis ein weiteres Loch in der Karte die

Wiederholung dieser Bewegung veranlaßt.

Bleibt dagegen ein nächstesmal der Stab i² unten,

so nimmt das Messer die Platine T¹ mit, welche

mit einem Zapfen am Kopfende in den gabelförmig geschlitzten Hebel T² eingreift. T² sitzt lose auf der Achse x, verschiebt

aber mit Hülfe der Sperrklinke t² das Sperrrad

I² in einer der vorigen entgegengesetzten

Richtung, nämlich im Sinne des Pfeiles 2 (Fig. 4).

Beide Sperrräder I¹ und I² sind auf der Spindel I festgekeilt,

welche zufolge dieser Anordnung vor- und zurückgedreht wird und die oben

bereits angegebene Verschiebung des Rahmens E

veranlaßt.

Die Platinen X, X' (Fig. 5) functioniren ganz

analog und rufen die Stoffbewegung hervor, indem sie

abwechselnd die Sperrräder N¹, N² nach entgegengesetzten Richtungen drehen.

Diese Sperrräder und das oben schon erwähnte Getriebe N

sitzen fest auf einer Hülse, welche lose auf die Spindel I aufgeschoben ist. Von dem Getriebe pflanzt sich die Stoffbewegung in der

oben beschriebenen Art weiter.

Die Drehung der Nadeln und der Fadenführer (im Falle einer

Stoffverschiebung) geht von den Platinen Y, Y' (Fig. 5 und 7) aus, indem

diese abwechselnd auf die entgegensetzten Seiten des viereckigen Sternrades

(Drehkreuz) y an der verticalen Welle y' (Fig. 1) stoßen, welche

sich in zwei am Maschinengestell vorhandenen Lagern y² dreht.

Die Kegelräder d⁵ und d⁶ (Fig. 1 und 2) übertragen die Bewegung

der stehenden Welle y' auf die Schraubenwellen d' resp. l, welche die

Drehungen zufolge des Eingriffes der Schrauben und Schraubenräder auf die Nadeln und

Fadenführer fortsetzen.

Da die Welle d¹ mit der Nadelbank D gehoben oder gesenkt werden muß, ohne den Eingriff der

Kegelräder d⁵ zu unterbrechen, so ist das

Kegelrad an der stehenden Welle y' mit Feder und Nuth

verschiebbar auf derselben aufgesetzt und wird durch den Gabelarm y² entsprechend mitgenommen.

Schließlich ist noch die durch den Jacquard nach Beendigung des Stickmusters

einzuleitende Ausrückung der Maschine zu erwähnen.

Zu diesem Zweck ist in der Kartenkette ein eigenes Loch für den Stab u. Wird im passenden Momente die Platine Z vom Messer erfaßt, so erfolgt sofort durch den Hebel

z¹, den Winkelhebel z², und die Stange z³ eine

Verstellung des Riemenführers F² und hierdurch

die Ueberführung des Riemens von der Vollscheibe F³ auf die Leerscheibe F⁴ (Fig. 1.)

Die Maschine kann auch durch Hand in Betrieb gesetzt werden, indem man an das obere

Ende der stehenden Wellen W und W' Kurbeln aufsetzt (Figur 1).

Was nun noch die zweite, Eingangs erwähnte Einrichtung der Stickmaschine mit

Führungsplatten statt mit Jacquardvorrichtung anbelangt, so können über dieselbe nur

folgende Andeutungen gegeben werden.

Bei diesem Stuhl erhalten sämmtliche Theile wie vorher den Antrieb von einer

Welle.

Die stichbildenden Mechanismen sind analog angeordnet, mit dem Unterschiede jedoch,

daß die Nadeln und die Fadenführer nur eine vertical

auf- und abgehende, ferner eine drehende Bewegung, eine Längsverschiebung

aber nicht erhalten.

Dagegen macht der Stoff zwei zu einander rechtwinkelig stehende Bewegungen, wobei

ebenso alle erdenklichen Stickmuster herstellbar sind. Der Stoff wird zwischen

Walzen ausgespannt, welche von einem auf Rollen laufenden Rahmen getragen werden;

derselbe ruht auf einem zweiten Rahmen, welcher sich auf Rollen rechtwinkelig zum

ersteren längs der Maschine verschiebt.

Zur Erreichung dieser doppelten Bewegung sind zwei zu diesem Zwecke mit

Führungsnuthen versehene Kupferplatten vorhanden. Jede derselben liegt auf einer

hölzernen mit Rollen versehenen Unterlage, welche am Gestell längs Schienen geführt

werden kann, um nach und nach alle Punkte der Führungsnuth mit einer Rolle in

Verbindung zu bringen, die am Ende einer Stange des zu bewegenden Rahmens angebracht

ist.

Die Drehbewegung des Fadenführers und jene der Nadeln werden von einem Excenter aus

erzielt. Diese Bewegungen dürfen nur in gewissen von dem Stickmuster abhängigen Zeitintervallen

verrichtet werden. Um dieses zu erreichen, behalten sich die Erfinder die Anwendung

der Elektricität und eines Elektromagneten vor.

J. Z.

Tafeln