| Titel: | Ueber Verwendung von Kochsalz zur Glasfabrication und Darstellung von Natronsilicaten direct aus Kochsalz und Kieselsäure oder anderen natürlichen und künstlichen Silicaten; von Albert Ungerer. |

| Autor: | Albert Ungerer |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. LXXXVIII., S. 344 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Ueber Verwendung von Kochsalz zur Glasfabrication

und Darstellung von Natronsilicaten direct aus Kochsalz und Kieselsäure oder anderen

natürlichen und künstlichen Silicaten; von Albert

Ungerer.

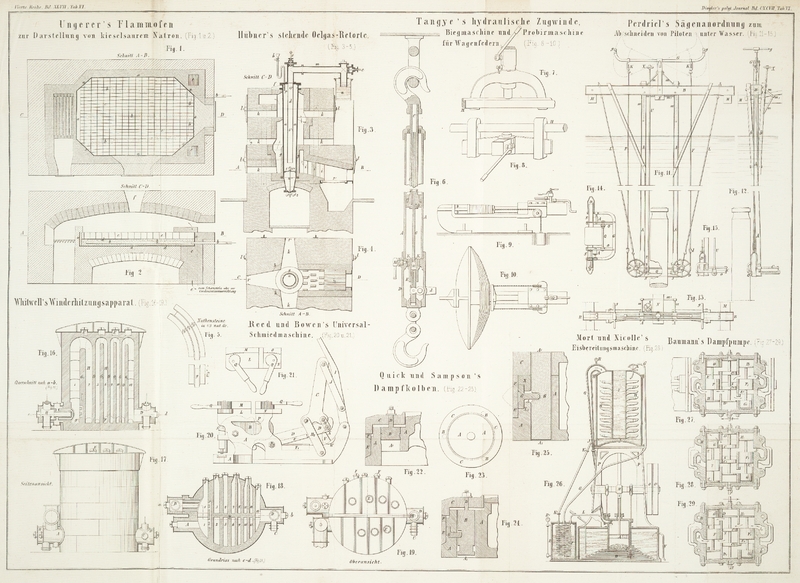

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ungerer, über Verwendung von Kochsalz zur Glasfabrication

etc.

Zur Zeit als ich noch sogenannte Schlämpekohle (Rückstände der Rübenmelassebrennerei)

mit Chilisalpeter auf Kalisalpeter verarbeitete, erhielt ich als Nebenproduct

größere Quantitäten eines Gemisches von Soda, Kochsalz und schwefelsaurem Natron,

circa 60 Proc. Soda enthaltend.

Um diese Rückstände nicht umarbeiten zu müssen, veranlaßte ich einen

Glashüttenbesitzer Versuche zu machen, solche bei der Glasfabrication zu verwenden.

Das Resultat war dann, daß mich der Fabrikant versicherte, er könne diese Soda

gerade so gut verwenden als 90grädige Soda, und es wurden nun ziemliche Quantitäten

davon verarbeitet. Hierbei bemerke ich jedoch, daß zu dem Glassatze statt Sand oder

Quarz, entsprechende Quantitäten Granit und Gneiß verwendet wurden; auch fand ein erheblicher Zusatz von

Schwerspath statt, was jedenfalls die gleichzeitige Verwendbarkeit von Kochfalz sehr

begünstigt.

In der Folge verarbeitete ich die besseren Partien Soda auf krystallisirte Soda und

die Rückstände sielen für die Glasfabrication immer ärmer an Soda aus, wobei mir

auffallend war, daß der Glasfabrikant mit einer Waare die nur noch 16–17

Proc. Soda, etwa 10 Proc. schwefelsaures Natron und 70–74 Proc. Kochsalz

enthielt, ebenso gut arbeitete als mit der 60 oder 90 Proc. enthaltenden Soda, und

es wurden Hunderte von Centnern meist zu Glas für Champagnerflaschen verschmolzen,

welches sich wohl in Folge des Barytgehaltes durch besonderen Glanz

auszeichnete.

Obige Resultate waren die Veranlassung, daß ich mich für die Darstellung von

kieselsaurem Natron direct aus Kochsalz und Sand interessirte, besonders da zu

derselben Zeit Mehreres darüber und unter anderen auch das Verfahren von Gossage

Polytechn. Journal Bd. CLXVIII S. 224. – Wagner's Jahresbericht für 1863, S. 225. bekannt wurde, welches mir jedoch in mehr als einer Hinsicht praktisch

unausführbar erscheint.

Ich stellte mir einen Flammofen her, dessen Sohle aus aufrecht gestellten feuerfesten

Backsteinen aus beinahe reinem Quarz bestand, welche nur lose ohne Bindemittel

zusammengestellt waren; die ungefähr 1 Centimeter breiten Fugen wurden unten mit

gröberem, oben mit feinerem Quarz, sogenanntem Glassand, ausgefüllt. Diese Steine

standen in einem Blechkasten auf einer Schicht Kies, in welche mehrere mit kleinen

Löchern versehene eiserne Röhren, die unter sich communicirten, eingebettet waren,

so daß in die Röhren geleiteter Wasserdampf gleichförmig durch die Herdsohle

vermittelst der mit Sand gefüllten Fugen dringen mußte. Der Blechkasten verhinderte

das Entweichen der Dämpfe auf anderen Wegen; auf diese Art wollte ich bewirken, daß

die Beschickung von dem Wasserdampf durchdrungen werde.

Der Flammofen ist in Fig. 1 im Grundriß und in Fig. 2 im Durchschnitt

dargestellt. a ist der Kasten von Eisenblech, in welchem

die Herdsohle liegt; b ist das Dampfrohr; c die Herdsohle; d die

Bettung von Flußkies; e ist der Abzug zu einer

Condensationsvorrichtung für die Salzsäure; f die

Oeffnung zum Einfüllen der Beschickung.

Der Ofen wurde zu dunkler Rothgluth erhitzt, die Herdsohle, um das Anbacken des

gebildeten kieselsauren Natrons möglichst zu vermeiden, mit einer ganz dünnen

Schicht Glassand überstreut und alsdann ein Gemisch von 1 Thl. Kochsalz und 2 Thln.

Glassand 3–4 Zoll hoch auf dem Herd ausgebreitet. Nachdem die Masse gehörig und

überall gleichmäßig schwach glühend war, wurde durch die Röhren Dampf unter die

Herdsohle geleitet. Es entwickelten sich alsbald reichliche Mengen von Salzsäure und

die Masse fieng an schwach zusammenzubacken; sie wurde darauf mehrmals umgewendet,

so daß die oberen stärker erhitzten Partien nach unten zu liegen kamen; nach etwa

einer Stunde war die ganze Beschickung zu einer krümlichen Masse geworden und hatte

die Entwickelung von Salzsäure aufgehört; der Ofen wurde hierauf entleert, an den

Stellen wo die Masse sich angehängt hatte gereinigt, die Sohle wieder mit Glassand

überstreut und aufs Neue beschickt. Natürlich läßt man nur während der

Zersetzungsperiode Dampf durch die Herdsohle strömen. Beiläufig gesagt, dürfte es

zweckmäßig seyn, die Verbrennungsproducte unter der Flammofensohle zurückgehen zu

lassen, um die durch den Dampf bewirkte starke Abkühlung möglichst zu verringern,

was bei dem Versuchsofen nicht der Fall war.

Wenn nicht zu stark erhitzt wird, was auch schon zu vermeiden ist um nicht unnöthig

Kochsalz zu verflüchtigen, so bleibt bei einiger Aufmerksamkeit des Arbeiters die

Herdsohle rein und die Fugen verschmieren sich durchaus nicht. In Rücksichtnahme

hierauf wurde auch ein Möglichst großer Zusatz von Kieselsäure genommen, damit

weniger Gefahr für das Flüssigwerden des Productes vorhanden ist, und es war

wünschenswerth dieß auch aus dem Grunde möglichst zu verhüten, um die Masse so porös

als möglich zu erhalten, damit der Wasserdampf dieselbe leichter durchdringen und

die Zersetzung des Kochsalzes bewerkstelligen kann; eine solche Masse ist leichter

zu handhaben und namentlich auch für die spätere Verarbeitung leichter und billiger

zu zerkleinern.

Ich habe zuvor sehr verschiedene Ofenconstructionen versucht, um Kochsalz mittelst

Wasserdampf durch Kieselsäure zu zersetzen, namentlich durch überhitzten Dampf,

durch eine mittelst eines Dampfstrahles nach Art eines Löthrohres angeblasene

Steinkohlenstamme etc., bekam aber keine so brauchbaren Resultate, als auf die eben

beschriebene Weise, indem die Zersetzung nur auf der Oberfläche und auch hier

langsam und unvollständig stattfand; das an der Oberfläche entstandene kieselsaure

Natron schmilzt hierbei leicht und entzieht dadurch einen großen Theil der

unzersetzten Masse der ferneren Einwirkung sowohl des Feuers als des Dampfes, selbst

bei wiederholtem Durcharbeiten. Bei der vorliegenden Ofenconstruction findet

hingegen die Zersetzung in der Masse selbst statt. Bei einem Versuche die

Dampfzuleitungsröhren direct auf die Ofensohle zu legen und die Mischung darauf zu

geben, erhielt ich zwar anfangs gute Resultate, aber die Rohre wurden sehr

angegriffen und es war das Entleeren des Ofens erschwert. Vielleicht ginge es besser,

wenn man die Dampfrohre in die Ofensohle einläßt und mit Sand bedeckt, was ich

jedoch nicht versucht habe. Das auf beschriebene Weise hergestellte Präparat stellt

eine graulich-grünliche, leicht zerbröckelnde poröse Masse dar, welche

natürlich noch etwas Kochsalz und ungebundene Kieselsäure oder Sand enthält, ist

aber für die Glasfabrication ein sehr brauchbares und billiges, auch für besseres

Glas verwendbares Material.

Ob aber fertig gebildete kieselsaure Alkalien so vortheilhaft für die Glasfabrication

sind, als es auf den ersten Anblick scheint, ist eine Frage welche sich nur durch

einen längeren Betrieb entscheiden lassen wird.

Ein Glassatz der schon fertig gebildetes kieselsaures Natron enthält, schmilzt zwar

rasch nieder, da sich aber aus demselben kein oder nur sehr wenig Gas entwickelt,

wenn nicht allenfalls ungebrannter Kalk dazu verwendet wird, so wird das Glas

weniger untereinander gemischt und daher leicht streifig, ein Uebelstand welcher

durch Umrühren der Glasmasse sich nicht leicht ausgleichen läßt, am ehesten noch

durch den bekannten Kunstgriff, Kartoffeln oder Rüben auf den Boden des Glashafens

zu bringen und den sich entwickelnden Dampf als Rührer zu benutzen.

Ich glaube jedoch, daß namentlich in Gegenden wo Soda und Glaubersalz weniger,

dagegen Kochsalz leicht zu beschaffen ist, wie z.B. in manchen Gegenden von

Oesterreich und Ungarn etc., die erwähnte Zersetzung des Kochsalzes sehr

vortheilhafte Verwendung finden kann, um sowohl natürliche Silicate wie Granit,

Basalt etc. oder auch künstliche wie z.B. Hohofenschlacken u. dgl. auf Glas zu

verarbeiten. Voraussichtlich läßt sich aus diesen Materialien, wenn solche mit

Kochsalz gemischt in dem oben beschriebenen Ofen mit Wasserdampf behandelt werden,

ein sehr billiges und schönes Flaschenglas erzeugen. Meine Versuche stellte ich mit

reinem Kochsalz und gutem Malscher Glassand an, und die Fritte gab ein Glas von der

Qualität der gewöhnlichen Wein- und Biergläser.

Tafeln