| Titel: | Boulton's Münzmaschine. |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. CXX., S. 478 |

| Download: | XML |

CXX.

Boulton's

Münzmaschine.

Nach dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, April 1870, S. 214.

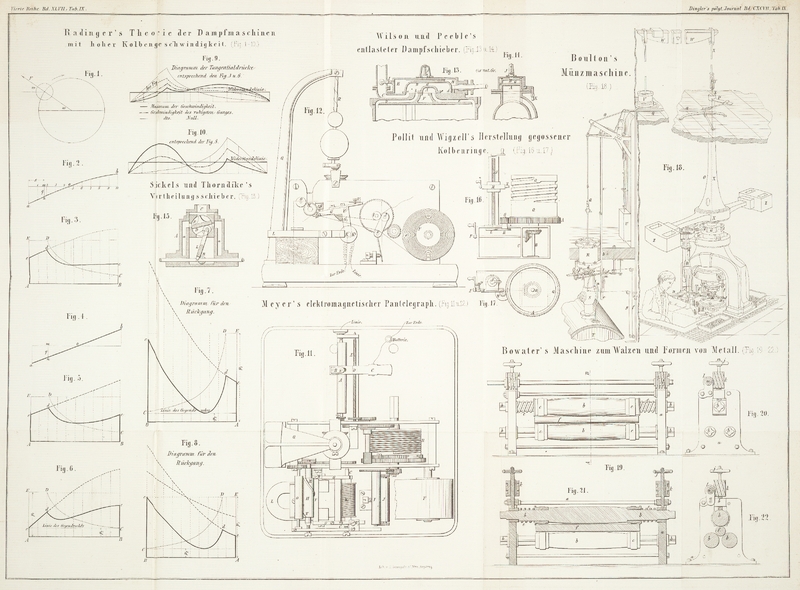

Mit einer Abbildung auf Tab. IX.

Boulton's Münzmaschine.

Im weiteren Verlauf des in diesem Bande des polytechn.

Journals S. 193 (erstes Augustheft 1870) bereits erwähnten Artikels über die

Londoner Münzanstalt bespricht E. Dumas die in Figur 18 in

perspectivischer Ansicht dargestellte Münzprägmaschine von Boulton.

Da dieselbe bereits in Prechtl's technologischer

Encyklopädie Bd. X S. 247 (Tafel 215) sehr ausführlich beschrieben und dargestellt

ist, so sey hier nur in Kürze eine Erklärung der Maschine und deren sinnreiche

Ingangsetzung gegeben.

In der Ruhelage dieser Maschine (auch Stoßwerk genannt) stehen Ober- und

Unterstempel am weitesten von einander entfernt. Wird nun der Balancier h, h mit den Gewichten Z

entsprechend gedreht, so wirkt zunächst der Sector A mit

einem Ausschnitt nach einer Spiralcurve auf das obere Ende des zweiarmigen Hebels

B, C, dessen verstellbarer Drehpunkt mit a bezeichnet ist. In Folge dessen wird der Zubringer

D der Münzen zurückgezogen und es gelangt die

ringförmige Zange am rechten Ende genau unter die Füllröhre E, welche der Arbeiter stets mit frischen Platten zu versehen hat. Es

fällt nun eine Münzplatte in die offene Zange des Zubringers D.

Unterdessen ist der Oberstempel vollends niedergegangen und es dreht sich nach

erfolgtem Stoß auf den Unterstempel die Schraube G

zurück. Dabei wird die erwähnte Zange geschlossen, der Zubringer D mit der erfaßten Münzplatte gegen den Mittelpunkt der

Presse geführt und dieselbe auf den Unterstempel aufgelegt, wodurch zugleich das

etwa vorher ausgeprägte Stück in den Münzbehälter gestoßen wird.

Bei dem Niedergehen der Preßschraube (3 wird aber auch vermittelst der Stangen I, I in Verbindung mit den Hebeln J das Aufsteigen des Prägringes K veranlaßt,

welcher die Münzplatte während dem erfolgenden Prägstoß einschließt. Diese Stangen

I, I gehen durch den massiven Theil des Gestelles aufwärts und

sind am oberen Theil der Schraube G an einem sich nicht

mitdrehenden Ringe befestigt. Wird der Oberstempel beim Rückdrehen der Schraube

gehoben, so heben auch die Stangen l, l die äußeren

Enden der Hebel J, während die inneren Hebelarme den

Prägring K niederdrücken, in welchem Augenblick eine

neue Münzplatte vom Zubringer aufgelegt, die bereits geprägte aber weggeschoben

wird. Wenn jedoch die inneren Hebelenden J beim

Niedergang des Oberstempels den Prägring loslassen, so hebt sich derselbe zufolge

einer unter ihm wirkenden dreiarmigen Feder.

Die Schraube G ist mit der Stange X, X in Verbindung, welche von dem Bügel Y an

nur mehr die fortschreitende Bewegung der Prägschraube weiterpflanzt und oben an den

Balancier W, W aufgehängt ist. Der andere Balkenarm

steht mit dem Kolben des oben offenen Cylinders V in

Verbindung, welchen ein Rohr mit dem ausgepumpten Behälter T in Communication setzt und demzufolge den Aufgang der Preßschraube

unterstützt.

Zur Uebertragung der Kraftäußerung einer Dampfmaschine auf das Prägwerk, wird auf

eine recht sinnreiche Weise der Druck der Luft benutzt.Eine Woolf'sche Maschine von 20 Pferdestärken

dient zum Betriebe von 8 Prägwerken. Ursprünglich war die Maschine zur

Wasserförderung für das Münzetablissement bestimmt; doch wurde dieselbe im

Jahre 1851 nach dem Vorschlage des Münz-Ingenieurs Newton zu dem oben angedeuteten Zwecke

verwendet.

Durch die Dampfmaschine wird nämlich eine Luftpumpe in Bewegung gesetzt und die Luft

in dem Cylinder T (ca. 50

Fuß lang und 30 Zoll weit) bedeutend verdünnt.

Oberhalb des Vacuumcylinders T und von einem in diesen

einmündenden Rohre S getragen, ist ein kleiner

verticaler, oben offener Cylinder R angebracht, in

welchem sich ein mit Leder gepackter Kolben befindet. Dieser steht mittelst der

Stangen Q und des Hebels P

mit dem Obertheil O der Prägschraube G in Verbindung.

Zur Ingangsetzung der Münzmaschine spannt der Arbeiter bei derselben die Schnur f dauernd an, wodurch die Feder n angezogen und ein Ventil bei d frei gemacht

wird. Zieht man hierauf die Schnur g an, so öffnet sich

ein Ventil bei j. Die unter dem Kolben im Cylinder R. befindliche atmosphärische Luft dehnt sich in dem

Vacuumbehälter T aus, der äußere Luftdruck treibt den

Kolben nieder und veranlaßt dadurch eine Drehung, resp. das Niedergehen der

Preßschraube G.

Während dieses Kolbenganges schließt ein Knopf bei k an

der Stange c durch den Hebel l das Ventil j. Es gelangt also der untere

Cylinderraum außer Communication mit dem Behälter T.

Zugleich fällt zufolge

eines Knopfes bei m der Hebel e ein und macht das Ventil d frei, durch

welches beim Rückdrehen der Preßschraube Luft unter den Kolben gelangen und

letzterer aufsteigen kann.

Soll die Münzmaschine abgestellt werden, so läßt der Arbeiter die Schnur f nach, so daß die Feder n

das Ventil d offen erhält.

Tafeln