| Titel: | Die französische Kugelspritze (Mitrailleuse); von Professor C. Teichmann. |

| Autor: | C. Teichmann |

| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. CXXIII., S. 484 |

| Download: | XML |

CXXIII.

Die französische Kugelspritze (Mitrailleuse); von

Professor C. Teichmann.

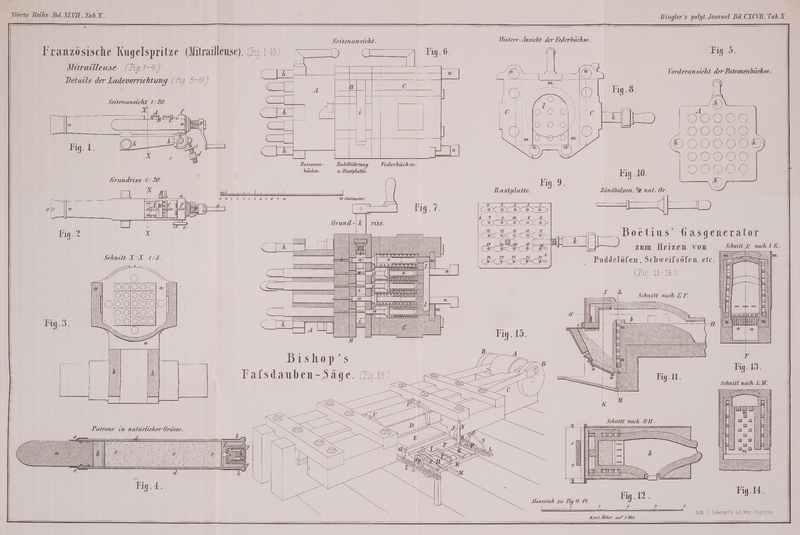

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Teichmann, über die Mitrailleuse.

Eine der bei Wörth genommenen Mitrailleusen war während einiger Tage in Stuttgart

öffentlich ausgestellt. Sie trägt den Namen: Le

général

Duchand

, die Jahreszahl 1866 und die Ordnungsnummer 62. Im

Aeußeren unterscheidet sie sich wenig von einer gewöhnlichen Kanone. Bei näherer

Betrachtung fällt zuerst in die Augen daß statt Einer größeren Mündung deren 25

kleinere vorhanden sind. Fünfundzwanzig gezogene stählerne Läufe, außen viereckig,

22 Millimeter dick, 945 Millim. lang, mit 13 Millim. weiter Bohrung, sind zu einem

quadratischen Bündel vereinigt, vorn durch einen stählernen Ring zusammengefaßt und

in eine runde Hülse a (Fig. 1–3) von Bronze

dicht eingeschoben, welche sowohl vor Verletzungen schützt, als auch durch

Vertheilung der Wärme die Erhitzung mildert. Die Hülse ist nach hinten über die

Läufe hinaus verlängert und erweitert, und oben offen, um die Ladevorrichtung

aufzunehmen (man s. den Querschnitt Fig. 3); sie ruht mit

einem verticalen Zapfen auf einem Untertheil b so, daß

sie sich über demselben in horizontaler Richtung durch das mit einer Schraube

verbundene Handrädchen c drehen läßt. Der Untertheil b selbst ruht mit zwei Schildzapfen auf einer

gewöhnlichen Laffette, und eine Elevationsschraube d

dient zum Richten in verticalem Sinne; als Anhalt dient dabei das in einer Kerbe des

Rohres sitzende Korn e und ein Diopter, welches sich an

einem aufstellbaren Rähmchen f, den verschiedenen

Elevationswinkeln entsprechend, vertical verschieben läßt. Theilstriche auf dem

Rähmchen geben die Stellungen des Diopters für Entfernungen von 600 bis 1300 Metern

an, was auf eine Tragweite von 1,3 Kilometer schließen läßt.

Die Patrone ist in Fig. 4 in natürlicher Größe gezeichnet und zwar ist a die 50 Gramme schwere Kugel; dieselbe ist kein

Hohl- oder Sprenggeschoß, wie mehrere Journale angegeben haben, sondern

vollkommen massiv, was sich schon aus dem Gewicht schließen läßt und beim Durchsägen

bestätigt. Hinter der Kugel befindet sich allerdings eine weihe Masse b, die aber keine explodirbare Substanz, sondern

gewöhnliches Unschlitt ist, um den Lauf einzuschmieren; auch außen ist die ganze

Patrone eingefettet. c ist der Pulversatz, 12 Gramme

schwer, in sechs cylindrische Zöpfchen zu je 2 Grammen zusammengepreßt, an denen

sich übrigens die ursprüngliche Körnerform noch erkennen läßt. An der freien Luft

abgebrannt gibt dieses Pulver keinen Rauch, eine gerade für dieses Geschütz

besonders wichtige Eigenschaft, welche wohl dem comprimirten Zustande zuzuschreiben

ist; denn die chemische Untersuchung ergab die gewöhnlichen Bestandtheile in nur

wenig abweichender Mischung, nämlich

Salpeter

72,46

Schwefel

11,37

Kohle

15,90

(Wasser)

0,27

––––––

100,00

d ist die Hülse von starkem lederartigem Carton, e ein umgeklebtes rothes Bändchen, welches die Kugel

gegen Herausfallen schützt. Das Zündhütchen g ist vom

Pulver durch ein Leinwandscheibchen getrennt und von hinten in eine starke

Lederkappe f eingeschraubt; dasselbe besteht aus einer

starken am vorderen Boden durchlöcherten Messinghülse und einem Becherchen von

dünnem Kupferblech, dessen hintere Fläche von der Zündnadel getroffen wird. In

diesem Becherchen befindet sich der eigentliche Zündstift h, mit seinem vorderen dünneren Theile in einem Kautschukringchen

steckend, und vor demselben die heftig explodirende Zündmasse i im Gewicht von 0,16 Grammen. Beim Stoß der Zündnadel auf die hintere

dünne Fläche des Zündhütchens wird das Zündstiftchen vorwärts getrieben, und da das

Kautschukscheibchen sich leicht zusammendrückt, so concentrirt sich der ganze Stoß

auf die scharfe ringförmige Kante des Zündhütchens, welches mit Heftigkeit in die

Zündmasse eindringt. Die Zündung theilt sich durch das vordere Loch der Messinghülse

central der Ladung mit. Das hintere Ende der Patrone ist noch weiter durch eine

übergestülpte Messingkappe k geschützt. Das Gewicht der

Patrone ist 96 Gramme, die Ausführung eine sorgfältige. 25 solcher Patronen sind in

Pappschachteln zu einem würfelförmigen Packete verpackt, so daß sie, wenn man den

Deckel des Packetes abreißt und dasselbe in geeigneter Weise umstürzt, in die 25

Löcher der Patronenbüchse A (Fig. 5, 6 u. 7) hineinfallen. Hierauf

wird letztere in die erweiterte Höhlung des Laufes eingelegt und die Preßschraube

g (Fig. 1 u. 2) angezogen. Dadurch

preßt sich die Patronenbüchse A, die Nadelführung B und die Federbüchse C

zusammen gegen das hintere Ende der Läufe, wobei die vier Zapfen h der Patronenbüchse in entsprechende Löcher des

Geschützkorpers eintreten und die erstere so führen, daß das vorstehende vordere

Ende jeder Patrone in den entsprechenden Lauf zu liegen kommt. Da, wie wir gleich

sehen werden, durch das Anpressen auch die Nadelfedern gespannt worden sind, so ist

das Geschütz zum Feuern fertig.

Sämmtliche Nadeln werden noch zurückgehalten durch die Rastplatte i (Fig. 6, 7 und 9). Dieselbe ist mit

engeren und weiteren Schlitzen versehen (man s. Fig. 9); die engen

gestatten nur dem dünnen Vordertheil des Zündbolzens o

(in Fig. 10

in 1/2 nat. Größe gezeichnet) den Durchgang. Wird durch die Schraube k die Rastplatte zurückgezogen, so lassen die weiteren

Schlitze, einer nach dem anderen, in der in Fig. 9 angegebenen

Ordnung, auch den dickeren Theil der Nadel durch; letztere wird durch eine

Spiralfeder vorgeschnellt und feuert den betreffenden Lauf ab. In Fig. 7 und 9 ist der Moment

dargestellt, wo die Patronen 1 bis 12 abgefeuert, 13 bis 25 zum Abfeuern fertig

sind. 3 1/2 Umdrehungen der Schraube k (man s. auch Fig. 2) genügen

zum Abfeuern aller 25 Läufe. Geschieht dieß bei ruhendem Rohr, so treffen alle 25

Kugeln dasselbe Ziel. Der das Geschütz bedienende Mann hat aber, während er mit der rechten Hand

die Schraube k dreht, in der linken das Handrad c für die Horizontaldrehung. Durch gleichzeitige Drehung

des letzteren mit größerer oder kleinerer relativer Geschwindigkeit kann er die

Kugeln fächerförmig in einer horizontalen Ebene beliebig weit auseinander streuen.

Auch kann er langsam einen Schuß um den anderen loslassen und durch Beobachtung der

Wirkung das Ziel mit großer Sicherheit durch Horizontal- und

Elevationsschraube gleichzeitig suchen. Hierauf wird die Preßschraube g (Fig. 1 und 2) zurückgezogen, deren

vorderer Kopf in der flachcylindrischen Höhlung l der

Federbüchse (Fig.

7 und 8) Platz findet und mittelst des Schiebers m

die Ladevorrichtung mitnimmt. Ehe jedoch die Schraube ganz zurückgedreht ist, stoßen

die vier Stifte n an der Hinterwand des Rohres an, so

daß das mit diesen Stiften fest verbundene Nadelführungsstück B mit der Rastplatte stehen bleibt und nur die Federbüchse ganz

zurückgeht. In Fig.

1 und 2 sind Federbüchse und Nadelführung getrennt gezeichnet und diese

Stellung gestattet das Vorschieben der Rastscheibe, indem dann nur mehr die dünnen

Theile der Zündnadeln in dieselbe hineinragen. Während dessen hat Nr. 2 der

Bedienungsmannschaft die leere Patronenhülse durch eine gefüllte ersetzt. Beim

Vorschrauben verhindert die Rastscheibe die Nadeln am Eindringen in die Nadelführung

nach vorn, so daß das Zusammenpressen der Theile B und

C ein Spannen der Federn bewirkt.

Die ganze Ladevorrichtung ist während des Transportes durch einen eisernen Deckel

geschützt, welcher im Aeußeren die Aehnlichkeit mit einer gewöhnlichen Kanone

vollendet.

Die Manipulation ist nunmehr folgende: Nachdem abgefeuert ist, geschieht

1) Zurückdrehen der Preßschraube, 6 Umdrehungen der Kurbel, 4 Secunden;

2) Vorschieben der Rastscheibe, 3,5 Umdrehungen der Kurbel k vorwärts, 1,5 Secunden;

3) Vordrehen der Preßschraube, Anpressen, 6 Umdrehungen, 5 Secunden;

4) Richten;

5) Zurückziehen der Rastscheibe, Feuern, 3,5 Umdrehungen, 1,5 Secunden.

Eine Salve erfordert mindestens 12 Secunden.

Das Auswechseln der Patronenhülsen, das Füllen derselben, das Ausstoßen der leeren

Hülsen geschieht durch die übrige Bedienungsmannschaft ohne weiteren Zeitverlust. Zu

letzterem Zweck ist eine Platte mit 25 aufrechtstehenden Stiften an der Laffette

angebracht.

Bei Schnellfeuer, wenn auf das Zielen verzichtet wird, lassen sich in der Minute im

Maximum 5 Salven à 25 Schüsse, also 125 Kugeln

abgeben. Mehr wird auch durch die geübteste Mannschaft nicht erreicht werden.

Die Fugenflächen welche den dichten Anschluß der Patronenhülse vorn an die Läufe und

hinten an die Nadelführungsbüchse, die zugleich den hinteren Abschluß des Laufes

bildet, vermitteln, sind nicht eben, sondern unmittelbar um die Bohrungen herum mit

Erhöhungen, den Arbeitsleisten ähnlich, versehen, die in der Zeichnung weggelassen

sind. Gleichwohl ist es nöthig, die Schraube g recht

fest anzuziehen. Wird dieß versäumt, so geht der Schuß hinten hinaus, d.h. die

Pulvergase entweichen durch die, in Folge der Elasticität des Materiales sich

öffnenden Fugen und die Kugel bleibt im Laufe stecken. Bei dem vorliegenden Geschütz

sind nicht weniger als drei Läufe in solcher Weise verstopft. Das Schlimmste ist,

daß dieser Zufall nicht sogleich bemerkt wird; kommt dann die zweite Ladung, so wird

schon beim Anpressen der Patronenbüchse die betreffende Patrone gestaucht, kann

leicht explodiren und verursacht jedenfalls Störungen, wenn nicht Verwirrung.

Dieser Umstand sowie die durchaus nicht beträchtliche Leistungsfähigkeit machen den

Werth der Mitrailleuse als Feldgeschütz illusorisch. Dagegen kann sie in geschützten

Stellungen sorgfältig und ruhig bedient, wegen ihrer vollkommenen Richtfähigkeit von

bedeutender Wirkung seyn. Der Infanterie Mitrailleusen beizugeben, ist gewiß ein

unglücklicher Gedanke. Ein Dutzend gute Scharfschützen leisten hier gewiß ebensoviel

und sind beweglicher; aber als Festungsgeschütz mag sie unter Umständen neben den

übrigen Mordwerkzeugen namentlich gegen Sturmcolonnen von Werth seyn.

Stuttgart, 26. August 1870.

Tafeln