| Titel: | Selbststellende Feld-Windmühle nebst Schöpfapparat; von H. Haedicke, Marine-Ingenieur in Kiel. |

| Autor: | H. Haedicke |

| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. XXI., S. 81 |

| Download: | XML |

XXI.

Selbststellende Feld-Windmühle nebst

Schöpfapparat; von H.

Haedicke, Marine-Ingenieur in

Kiel.

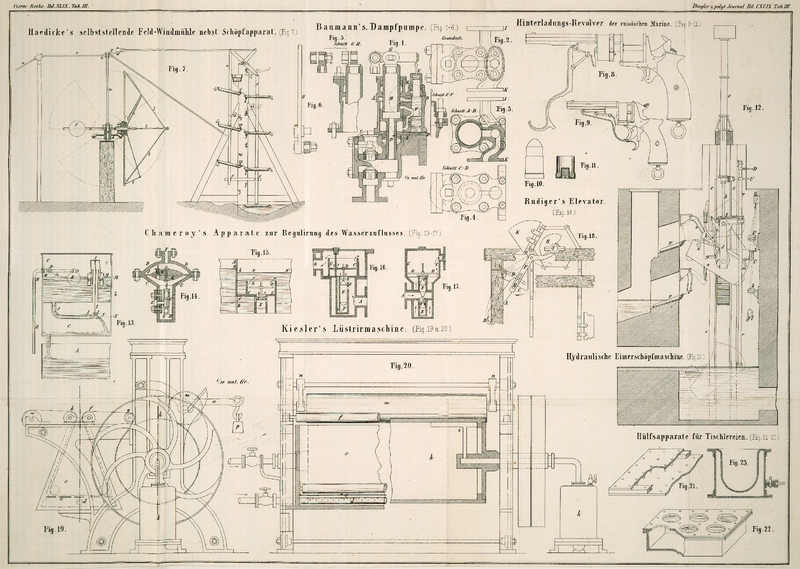

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Haedicke's selbststellende Feldwindmühle nebst

Schöpfapparat.

Diese Feld-Windmühle hat den Zweck, auf eine leichte Weise die Kraft des

Windes zu untergeordneten Zwecken bei geringen Arbeitsanforderungen auszunutzen. Sie

muß aus diesem Grunde leicht transportabel, leicht und einfach ausführbar, möglichst

billig und besonders selbststellend seyn, damit sie keine weitere Behandlung als

etwa die eines zeitweisen Schmierens erfordert.

Ein an einem geeigneten Punkte eingegrabener Pfahl enthält einen langen eisernen

Zapfen a, Figur 7, auf welchem ein

conisches Rad b mit einer langen Nabe läuft. Die obere

Hälfte dieser Nabe ist auf einen geringeren Durchmesser abgedreht und dient zur

Aufnahme eines Ringes c, welcher nach rechts in die

Flügelwelle d, nach links in den Arm e mit dem das Gewicht der Flügel etc. ausgleichenden

verstellbaren Gegengewicht f ausläuft.

Die Welle d trägt ein kleines conisches Rad g, welches in das erstgenannte (b) eingreift und mit einem im Theilkreise liegenden Ringansatz auf einem

diesem entsprechenden des Rades b ruht. Das Rad g enthält die Naben h zur

Aufnahme der eisernen Flügelarme, an welchen sich die aus dünnem Eisenblech

gefertigten (ebenen) Flügel befinden. Die schräge Lage dieser Flügel ist durch die

Zugstangen i von dem Ende der Flügelarme aus gesichert,

und diese sind wieder durch die Streben k in Verbindung

mit dem Zugorgan l gegen den Druck des Windes

abgesteift.

Eine durch den Wind bewirkte Drehung der Flügel wird sich, wenn die Achse derselben

auf irgend eine Weise an der Drehung um den Zapfen a

(oder die Nabe des Rades b) verhindert wird, auf das

conische Rad b fortpflanzen. Die Nabe dieses Rades

enthält in ihrem oberen Ende einen Zapfen der Säule m

festgekeilt, dessen Kopf gegen den des Zapfens a liegt,

welcher also das ganze System trägt.

Die Säule m, in ihrer Lage durch den Halsring n und die Stange o gehalten,

trägt eine Kurbel p, welche die Arbeit fortzupflanzen

bestimmt ist.

Der in der gezeichneten Stellung vielleicht von Rechts kommend gedachte Wind wird

zunächst die Flügel in der Weise drehen, daß die oberen Theile sich in die

Zeichenebene hinein bewegen. Es wird also das conische Rad g auf dem dazu gehörigen Rade b rollen, mithin

das ganze Flügelsystem sich nach Links (hinten herum) drehen. Es wird dieß so lange

thun, bis die immer mehr und mehr verkehrt werdende Flügelstellung eine

entgegengesetzte Drehung verursacht. Es beginnt nun folgendes Spiel:

Ist der Wind stark, der Widerstand der zu leistenden Arbeit gering genug, daß das Rad

b in dem Sinne nachgeben kann, daß der Flügelkörper

auf der dem Winde abgewendeten Seite bleibt, so wird der Zweck erreicht seyn und die

Mühle eine bestimmte Arbeit leisten.

Bei schwachem Winde oder großem Widerstande wird sich der Flügelkörper seitlich

einstellen und hin- und herspielen, ohne einen fremden Widerstand zu

überwinden im Stande zu seyn. – Durch entsprechende Wahl der Räder b und d wird sich dieses in

brauchbare Grenzen einzwängen lassen.

Die auf derselben Zeichnung (Fig. 7) durch diese Mühle

getrieben gedachte Schöpfvorrichtung wirkt auf folgende Weise:

Zwei Lattenpaare α und β, durch einen (hier mit der Mühle in Verbindung stehenden)

Winkelhebel wechselseitig auf und nieder bewegt und in den losen Führungen γ gehalten, tragen in gleichen Entfernungen

vermittelst horizontaler Achsen die um diese drehbaren Schalen δ. Dieselben haben in der

Horizontal-Projection einen rechtes-, in der

Vertical-Projection einen trapezförmigen Querschnitt.

Die unterste Schale δ₁, hat ein sich leicht

nach innen öffnendes Bodenventil, so daß es beim Einsenken in das zu schöpfende

Wasser einen möglichst geringen Widerstand bietet.

Geht nunmehr die durch das Eintauchen gefüllte Schale δ₁ (mit den zu ihrem System gehörenden zugleich) in die

Höhe, so senkt sich die Schale δ₇ herab

und legt sich mit dem Ende des Hubes auf den Knaggen 7. Kurz vorher hat die Schale

δ₁ den Knaggen I erreicht, ist durch denselben schief gestellt worden – ähnlich

wie die punktirt gezeichneten Schalen δ₃

und δ

'₅ – und gießt so ihren Inhalt in

die Schale δ₇.

Geht nunmehr wieder das linke System herauf, das rechte hinab, so füllt sich u.a.

abermals die Schale δ₁ aber zu gleicher

Zeit legt sich die Schale δ₂ gegen den

Knaggen 2, die Schale δ₇ erreicht den

Knaggen 7 und übergibt,

durch denselben umgekippt, ihren Inhalt der Schale δ₂. Im weiteren Verlauf übergibt δ₂ das Wasser an δ₆, diese an δ₃

u.s.f., bis δ₄ den Inhalt in die Rinne ε ausgießt.

So wird bei jeder Umdrehung der Kurbel p eine Schale

Wasser in die Rinne gebracht werden. Die größere oder geringere Arbeit dieser

Schöpfvorrichtung läßt sich sehr leicht an der Schale δ reguliren. Schneidet man einen Rand derselben an einer Stelle so

niedrig aus, daß nur eine bestimmte Wassermenge darin gehalten werden kann, so wird

dadurch die Schöpffähigkeit im Ganzen reducirt. Leicht verstellbar und der

Mittelkraft des Flügelapparates anzupassen ist dieß durch einen kleinen Schieber zu

erreichen, welcher seitlich an der Schale δ₁, angebracht die Capacität derselben bestimmt.

Wenn auch von einer theoretisch vortheilhaften Arbeit dieser Vorrichtung nicht die

Rede seyn kann, da nur ein bestimmter Theil des Hubes zur Geltung kommt, und auch

durch unvollkommenes Ausgießen der Schalen Verluste entstehen werden, so ist doch

dieselbe so einfach, so leicht herzustellen und mit so wenig schädlichen

Widerständen verbunden, daß sie für Entwässerungszwecke, Jauchenschöpfungen etc.

gerade wegen ihrer Einfachheit und Sicherheit gute Dienste leisten dürfte, und daher

namentlich für die Landwirthschaft empfohlen werden kann.

Tafeln