| Titel: | Hydraulische Eimerschöpfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. XXIII., S. 84 |

| Download: | XML |

XXIII.

Hydraulische Eimerschöpfmaschine.

Nach dem Engineer, September 1870, S. 209 und Engineering, September 1870, S.

251.

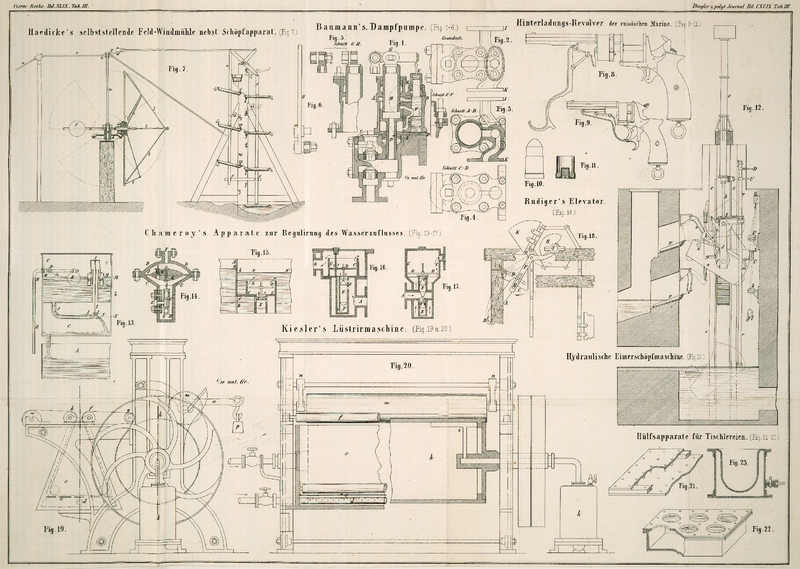

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Hydraulische Eimerschöpfmaschine.

Die durch die Firma Sir W. G. Armstrong und Comp. in Elswick ausgeführte, durch Percy Westmacott in der Versammlung der British Association zu Liverpool mitgetheilte Eimerschöpfmaschine wurde

zum Ausschöpfen des Wassers aus den Herculaneum Graving

Docks in Liverpool in Anwendung gebracht und man entschloß sich zu deren

Aufstellung, da das zu hebende Wasser meist verunreinigt, ferner aber zum Oeffnen

und Schließen der Thore, zum Betriebe der Krahne etc. eine hydraulische Maschine

bestellt war. Zugleich sollten alle Ventile, Sauggitter u. dgl. bei der

Schöpfmaschine vermieden und alle arbeitenden Theile derselben leicht zugänglich

gemacht werden.

In der Ansicht dieser Schöpfmaschine, Figur 12, ist der

schaufelähnlich geformte Eimer a an dem Ende der

Kolbenstange b einer außerßalb des Schachtes

aufgestellten Maschine c befestigt und kann durch

selbstthätige Vorrichtungen in der entsprechenden Tiefe gedreht, festgestellt, dann

aufwärts gehoben und endlich in eine Abführrinne entleert werden.

Der aus Schmiedeeisen hergestellte Eimer a faßt 14 1/2

Tonnen Wasser und ist um eine in dem Rahmen d liegende

Achse drehbar gelagert; der Rahmen selbst bewegt sich innerhalb der Führungsbalken

e, e. Der leere Eimer ist nahezu im Gleichgewicht

aufgehängt; ist derselbe jedoch mit Wasser gefüllt, so hat die rechte Seite

Uebergewicht.

An der Drehachse des Eimers ist zu beiden Seiten je eine Platte f mit zwei Einschnitten angebracht, in welche Klinken

g einfallen, um den Eimer beim Schöpfen und

Aufsteigen in einer bestimmten Stellung zu erhalten.

Das Auslösen der Klinken g erfolgt beim Eintauchen des

Eimers in Wasser durch den Schwimmer h, welcher beim

Beginn des Aufsteigens durch sein Gewicht die Einrückung wieder veranlaßt. Ebenso

wird der Eimer durch Anstoßdaumen an der Schachtwand behufs Ausgießens des gehobenen

Wassers freigemacht.

Damit die Füllung des Eimers mit Wasser schnell erfolgt, wird derselbe mit hölzernen

Schwimmern in der Art versehen, daß er nach erfolgter Auslösung rasch umkippt. Mit

Federn versehene Hemmketten sind beiderseits am Eimer angebracht, um das gehörige

Einfallen der Klinken g zu sichern; außerdem ist zu

gleichem Zwecke am Eimer eine Nase i, welche gegen die

Anschläge k oder k₁

trifft und hierdurch die erforderliche Drehung des Eimers in jedem Falle erzielt.

Durch Gegengewichte, welche längs dem Gleitrahmen e, e

geführt werden, wird der Eimer mit allen Theilen ausbalancirt.

Da zwei verschiedene Ausflußniveaux p, p₁

vorhanden sind, so wurden die Ausrückvorrichtungen ebenfalls doppelt angeordnet und

können dieselben durch Schnüre in und außer Thätigkeit gesetzt werden.

Zum Entleeren werden die Klinken g durch den Anschlag l oder l₁ in Wirkung

auf den Ausrückhebel m zurückgezogen, worauf zwei am

vorderen Eimerende angebrachte Rollen n gegen den schief

stehenden Arm o oder o₁, anstoßen und den Eimer gegen den Ausfluß p respective p₁, neigen.

Die Steuerungsventile für den Kolben sind nicht abgebildet; sie sind seitlich

angebracht und werden durch den Eimer mit Hülfe des Hebelwerkes q, der Steuerwelle r und der

Stange U umgestellt. Diese Ventile sind entlastete

Glockenventile und erfolgt deren Umsteuerung mit Hülfe eines kleinen hydraulischen

Cylinders, dessen Ventile durch Anschläge umgestellt werden. Um die Geschwindigkeit

des Eimers gegen Ende seines Weges zu verzögern, ist ein gleichfalls von der

Steuerwelle r aus stellbares Drosselventil, zu welchem

die Stange D hinführt, angebracht. Zur Regulirung der

Maximalgeschwindigkeit ist ein Ventil am Druckrohr der Maschine vorhanden.

Die Inbetriebsetzung der hydraulischen Maschine erfolgt durch ein gewöhnliches

Absperrventil, wobei noch die Einrichtung getroffen ist, daß der Maschinenwärter den

Eimer durch Drehung eines Hahnes an einem zum Cylinder gehenden schwachen Röhrchen

unabhängig von der Steuerung auf und ab führen kann.

Alle wirksamen Theile liegen außer Wasser und sind, daher frei zugänglich.

Der Minimalhub zum oberen Abfluß beträgt 7, das Maximum 23 Fuß und etwa 5 Fuß mehr

für das Neigen des Eimers.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Eimers ist circa 3 Fuß pro Secunde. Die Füllung

beansprucht etwa 5, das Ausleeren 15 Secunden, indem das Ausflußende des Eimers, des

bereits vorhandenen Brunnenschachtes wegen, verengt werden mußte.

Der Wirkungsgrad der hydraulischen Eimerschöpfmaschine beträgt bei dem Minimalhub von

7 Fuß 0,4, dagegen bei 23 Fuß Hub 0,6; er ist daher im Vergleich mit anderen

Schöpfvorrichtungen nicht ungünstig. Dabei sind alle Unzukömmlichkeiten, welche

sonst bei unreinem Wasser durch das Verstopfen der Canäle, das Steckenbleiben der

Ventile etc. unvermeidlich sind, beseitigt.

Tafeln