| Titel: | Pumpenanlage von Mather und Platt in Oldham. |

| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. XLV., S. 164 |

| Download: | XML |

XLV.

Pumpenanlage von Mather und Platt in

Oldham.

Nach dem Engineer, November 1870, S.

312.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

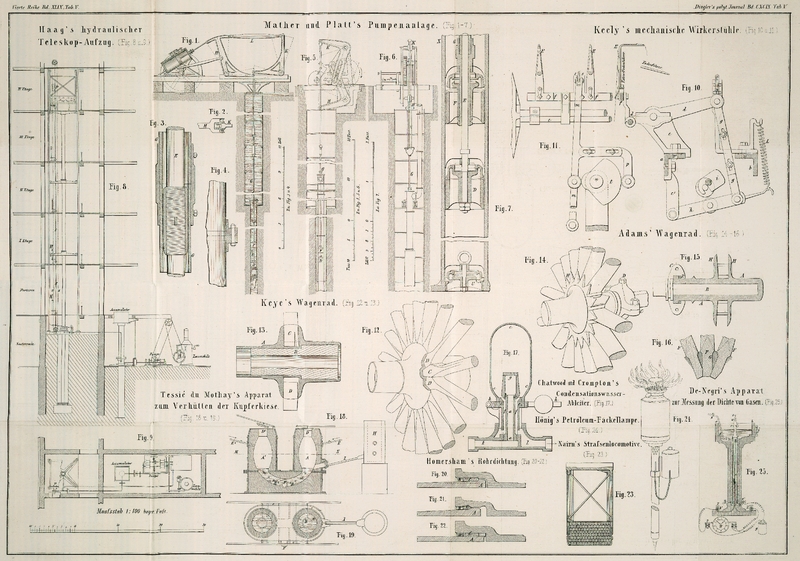

Mather und Platt's Pumpenanlage.

Die im Pumpenfache bekannte englische Firma Mather und Platt in Oldham baut gegenwärtig doppeltwirkende

Brunnenpumpen mit Ventilkolben, deren Cylinder direct im Bohrloch nahe der

wasserführenden Schicht angebracht werden.

In das Bohrloch eines Brunnens – z.B. von 15 Zoll Weite – wird der am

unteren Ende mit einem Saugventil U (Fig. 1) versehene

Pumpencylinder – von 12 Zoll Durchmesser – eingesenkt. Derselbe ist

oben an eine gußeiserne oder kupferne Rohrleitung aufgehängt, deren einzelne Röhren

durch Flantschen, wie in Fig. 4 abgebildet, mit

einander verbunden sind. Die Länge dieser Röhrenleitung hängt von der Tiefe der

wasserführenden Schicht ab; je näher der Pumpencylinder derselben gerückt wird,

desto geringer sind die Wasserverluste und desto größer wird der Effect.

Der in Fig. 7

in größerem Maaßstabe dargestellte Pumpencylinder enthält zwei Ventilkolben D und F, welche sich

in entgegengesetzter Richtung zu einander, nach auf- und abwärts bewegen. Der

untere Kolben D ist an einer massiven Stange E befestigt, welche durch die hohle Stange G des oberen Kolbens F

hindurchgeht. Die Art der Zusammensetzung der Kolbenstangen E und G ist in Fig. 3

veranschaulicht.

Wie aus der Gesammtanordnung in Fig. 1 zu entnehmen ist,

erhält der untere Kolben D die Bewegung durch den

Kunstwinkel K, der obere durch den Winkelhebel H, an welchen die Kolbenstangen E und F geeignet befestigt werden. Beide

Kunstwinkel sind durch die Zugstange L mit einander

verbunden und werden durch eine oscillirende Dampfmaschine direct in Bewegung

gesetzt. Während nun die aufrechten Arme der Kunstwinkel in gleicher Richtung

schwingen, oscilliren die anderen Arme im entgegengesetzten Sinne, weßhalb die

Pumpenkolben die oben angegebene Bewegung machen müssen.

Während des Niederganges des oberen Kolbens F und des

Aufganges des unteren Kolbens D wird das Wasser aus dem

Bohrloch in den Raum oberhalb des Ventiles U gesaugt,

und das zwischen beiden Kolben angesammelte Wasser wird durch das obere Kolbenventil

nach aufwärts befördert. Bei dem entgegengesetzten Kolbengang wirkt der obere Kolben

F und das durch U

angesaugte Wasser findet durch das untere Kolbenventil freien Durchlaß.

Bei der in Fig.

1 skizzirten und soeben besprochenen Anlage läßt sich ein Windkessel nicht

anbringen; zufolge des momentanen Bewegungswechsels beider Kolben findet aber

jedesmal ein Stoßen und Schlagen der Ventile statt.

Um diesem Uebelstande zu begegnen, wurde die in Figur 5 und 6 ersichtliche

Anordnung gewählt, bei welcher der Wechsel der Bewegungsrichtung beider Kolben nicht

zusammenfällt. Gleiche Theile sind in diesen Abbildungen auch mit denselben

Buchstaben bezeichnet.

Die beiden Drehachsen der Kunstwinkel H und K sowie die Drehachse der Maschinenkurbel liegen in

verticaler Linie übereinander. Der Kurbelzapfen gleitet in den einander zugekehrten

und geschlitzten Armen der Kunstwinkel.

Dreht sich nun die Kurbel im Sinne des Pfeiles, so passirt der eine Hebel den todten

Punkt, bevor der zweite Hebel den seinigen erreicht hat. Es beginnt daher der

zunächst in seiner tiefsten Stelle anlangende Kolben seinen Aufgang, ehe noch der

andere Kolben seinen höchsten Stand erreicht, um dann nach abwärts zu gehen.

Bei dieser Anordnung ist die Flüssigkeitssäule im Pumpencylinder in ununterbrochen

aufsteigender Bewegung begriffen und das bei der vorher beschriebenen Anlage

benutzte Saugventil U überflüssig.

Solche Pumpen sind seit sechs Jahren bei einer Druckhöhe von 150 bis 200 Fuß in

Thätigkeit, ohne einmal reparaturbedürftig geworden zu seyn.

Tafeln