| Titel: | Ueber ein einfaches und bequemes Verfahren, die Vergrößerung und das Gesichtsfeld eines Fernrohres zu bestimmen; von Dr. A. von Waltenhofen, Professor am deutschen Polytechnicum in Prag. |

| Autor: | Adalbert Waltenhofen [GND] |

| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. LIII., S. 176 |

| Download: | XML |

LIII.

Ueber ein einfaches und bequemes Verfahren, die

Vergrößerung und das Gesichtsfeld eines Fernrohres zu bestimmen; von Dr. A. von Waltenhofen, Professor am

deutschen Polytechnicum in Prag.

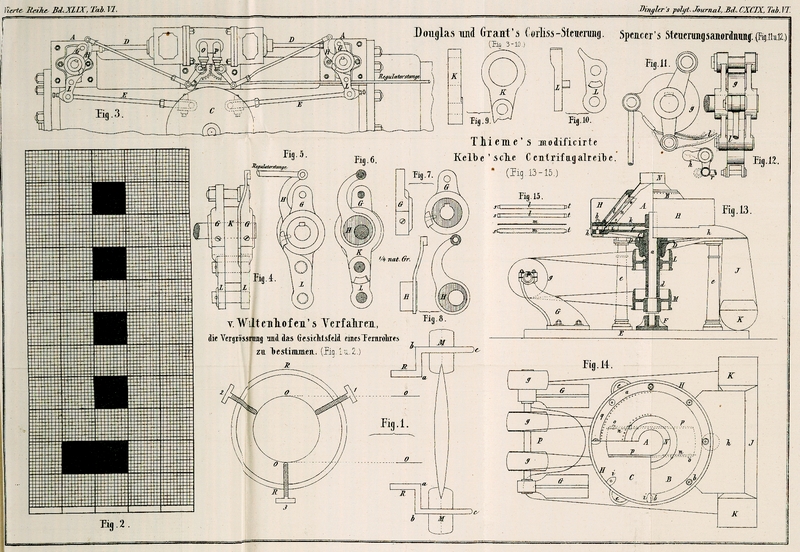

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

v. Waltenhofen, Verfahren die Vergrößerung und das Gesichtsfeld

eines Fernrohres zu bestimmen.

Bei den bisher üblichen Methoden, die Vergrößerung eines Fernrohres zu bestimmen,

sind entweder Instrumente erforderlich, die man nicht immer zur Disposition hat (wie

z.B. bei den Methoden voll Ramsden und von Gauß), oder man bedarf dazu Sonnenlicht (wie bei der von

Valz angegebenen Methode), oder man muß doch

wenigstens eine oft sehr beträchtliche Distanz zur Verfügung haben und nach

Umständen auch abmessen können, in der man einen mit gleichen Abtheilungen

versehenen oder der Messung zugänglichen Gegenstand mit dem zu untersuchenden

Fernrohr betrachten kann, wozu der Optiker unter den vielfach beschränkten

Localverhältnissen großer Städte auch nicht in jedem Hause passende Gelegenheit

findet.

Aus diesen Gründen dürfte Vielen das im Nachstehenden beschriebene Verfahren nützlich

seyn, welches

1) mit Ausnahme einer Sammellinse und einer auf einem

Papierstreifen gezeichneten Scala keine Apparate,

2) weder Sonnenlicht noch Tageshelle erheischt, sondern ebenso

gut, ja sogar am besten bei Lampenlicht geschehen kann, ferner

3) indem es nur eine Distanz von wenigen Fußen erfordert, in

jedem Zimmer, ja sogar auf dem beschränkten Raume eines

Tisches ausführbar ist, und dabei

4) dennoch sichere und genaue Resultate liefert.

Textabbildung Bd. 199, S. 176

Die einfache Anordnung des Versuches ist aus der vorstehenden schematischen Zeichnung

ersichtlich. Das zu untersuchende Fernrohr A, B wird vor

oder auf einem Tische horizontal aufgestellt.

Unmittelbar vor dem Objective A des Fernrohres wird eine etwas größere und möglichst dünne Sammellinse

C

von etwa 3 bis 5 Fuß Brennweite in centrirter Stellung

angebracht, indem man dieselbe entweder am Objectivkopfe des Fernrohres befestigt,

was in Ermangelung einer besonderen VorrichtungWill man eine solche haben, so kann man die Linse mit einer hölzernen Fassung

M, M, Fig. 1 Tab. VI,

versehen, die mit einem messingenen Ringe R, R

von der in der Zeichnung angedeuteten Einrichtung mittelst zweier Drahtbügel

a, b, c verbunden ist. Der Ring, etwas enger

als die Linsenfassung und in geringer Entfernung parallel zur Linse

angebracht, hat drei nach einwärts gerichtete Stellschrauben 1,2,3, die

gleich weit von einander abstehend, in radialen Richtungen den Ring

durchsetzen und die Befestigung am Objectivkopfe O,

O in ähnlicher Weise gestatten, wie man den Sömmering'schen Spiegel am Ocular eines beliebigen Mikroskopes

oder Fernrohres anzubringen pflegt, wobei man jedoch im vorliegenden Falle

stets darauf zu sehen hat, daß die besagte Sammellinse dem

Fernrohr-Objective so nahe als möglich

– etwa bis zur Berührung mit dem vorstehenden Rande der Fassung des

letzteren – gebracht werde. Zu diesem Zwecke ist die Sammellinse

mittelst ihrer hölzernen Fassung auf die vom messingenen Ringe ausgehenden

Drahtbügel verschiebbar aufgesteckt. Die Linse

ist in der Zeichnung der Deutlichkeit wegen mit stärkeren Krümmungen

dargestellt worden, als ihr vermöge der geeigneten Brennweite in

Wirklichkeit zukommen. ganz gut durch Ankleben mit Wachs geschehen kann, oder, was jedoch weniger

zu empfehlen ist, indem man die Linse mit einem passenden Stative versieht.

Im Brennpunkte dieser Linse, deren Brennweite zuvor genau

ermittelt werden muß,Wovon später noch die Rede seyn wird. wird endlich ein Schirm D mit der im Folgenden

näher beschriebenen Scala so aufgestellt, daß das Fernrohr senkrecht gegen die Ebene

des Schirmes und ungefähr gegen die Mitte der Scala gerichtet ist.

Wird sodann das Ocular des Fernrohres so gestellt, daß man durch die vor dem

Objective angebrachte Sammellinse, welche wir künftig die „Collimationslinse“ oder die „Collimator-Linse“ nennen wollen,

die Scala auf dem Schirme deutlich sieht, so sind alle zur Messung der Vergrößerung

und des Gesichtsfeldes nothwendigen Vorbereitungen getroffen.

I. Um die Vergrößerung des Fernrohres zu finden, verfährt

man in ähnlicher Weise, wie man es sonst bei gewöhnlicher Einstellung des Fernrohres

auf eine entfernte eingetheilte Latte (oder einen anderen mit gleichen Abtheilungen

versehenen Gegenstand, z.B. ein Ziegeldach u. dergl.) zu thun pflegt. Man sieht

nämlich mit dem einen Auge durch das Fernrohr und zugleich mit dem anderen Auge

direct auf die Scala und beobachtet wie viele mit dem freien Auge gesehene

Scalentheile auf einen mit dem anderen Auge im Fernrohre gesehenen Scalentheil

kommen.

Die so ermittelte Vergrößerungszahl ist aber noch nicht diejenige des untersuchten Fernrohres, sondern

verhält sich zu dieser wie der Abstand der Scala vom Auge zum Abstande der Scala von

der Collimationslinse, oder wie F + L : F, wobei F die Brennweite der Collimationslinse und L die Länge des Fernrohres bedeutet. Man müßte nämlich

nach Entfernung der Collimator-Linse die Scala in einer sehr großen

Entfernung E aufstellen, um sie bei unveränderter

Ocularstellung des Fernrohres deutlich zu sehen. In dieser Entfernung würden aber

jene beobachteten Scalentheile im Fernrohre unter einem E/F mal kleineren Winkel, dem freien Auge aber

unter einem nur E/(F+ L) mal kleineren Winkel erscheinen.Wenn nämlich die Entfernung E vom Objective so

groß ist, daß man auch die Distanz vom Auge, die dann eigentlich E + L wäre = E setzen kann.

Man findet daher die wahre Vergrößerung v des Fernrohres

aus der in der beschriebenen Weise ermittelten Vergrößerung V durch die einfache Formel

v = V .

F/(F + L)

Zur Erläuterung sollen später einige Beispiele folgen. Zuvor will ich noch die

zweckmäßige Einrichtung der Scala etwas näher besprechen.

Um die beschriebene Beobachtung gut ausführen zu können, muß die Scala größere und

kleinere Intervalle haben, die in einen: bestimmten Verhältnisse, etwa 1 : 10, zu

einander stehen, z.B. Centimeter und Millimeter, damit man, während man die

kleineren Intervalle mit dem Fernrohre betrachtet, gleichzeitig die größeren mit dem

anderen freien Auge noch gut sehen kann. Um ferner das Abzählen zu erleichtern, ist

es gut, wenn die größeren Intervalle abwechselnd weiß und schwarz ausgefüllt und die

letzteren (die schwarz ausgefüllten) etwa von fünf zu fünf nach Art von

Maaßstabtheilstrichen verlängert sind.

Die absolute Größe der Intervalle ist zwar theoretisch gleichgültig; für die

praktische Ausführung aber empfehlen sich gewisse Dimensionen als die geeignetsten,

damit einerseits die kleinen Intervalle bei stärkeren Vergrößerungen nicht zu groß

und andererseits die größeren Intervalle für die leichte Beobachtung mit dem freien

Auge nicht zu klein ausfallen.

Bei meiner Scala, von welcher auf Tab. VI in Fig. 2 ein Stück

abgebildet ist, betragen die abwechselnd schwarz ausgefüllten größeren Intervalle

einen halben (badischen) Zoll, die kleineren, deren je zehn innerhalb stärker ausgezogener

Theilungslinien liegen, betragen Zehntel eines halben Zolles. Die ganze Scala hat

eine verticale Länge von 10 1/2 Zollen.

Zur Anfertigung einer solchen Scala, wenn man sie selbst machen will, kann man das im

Handel vorkommende mit carrirtem Dessin lithographirte Papier, welches zum Zeichnen

von Stickmustern dient, mit Vortheil verwenden. Da dieses Papier in großer Auswahl

vorräthig gehalten wird, so kann man sich leicht auch solches verschaffen, welches

genau oder doch nahezu die angegebene Größe und Eintheilung der Intervalle

darbietet. Man hat dann nichts weiter zu thun, als einen Streifen von der Höhe des

Bogens und mindestens 3 Zoll Breite abzuschneiden, dann in einer der mittleren

Verticalreihen desselben jedes zweite Quadrat von 1/2 Zoll Seite mit Tusche

auszufüllen, und etwa jedem fünften schwarzen Felde in horizontaler Richtung die

doppelte Länge zu geben. Bei der Auswahl des Papieres ist zu berücksichtigen, daß

die Theilungslinien der Zehntel-Intervalle (die man bei dem beschriebenen

Versuche nur mit dem Fernrohr zu betrachten hat, und daher mit dem freien Auge nicht

zu sehen braucht) fein ausgezogen sind, damit sie im

Fernrohr bei stärkeren Vergrößerungen nicht zu dick erscheinen, was die Genauigkeit

der Ablesung an der Scala beeinträchtigen würde.

II. Um das Gesichtsfeld des untersuchten Fernrohres zu

bestimmen, wird an der oben beschriebenen Aufstellung und Einstellung des Fernrohres

gar nichts geändert. Man hat nur zu beobachten, wie viele Scalentheile im Fernrohre

den ganzen Durchmesser des Gesichtsfeldes einnehmen, d.h. wie viele man zugleich

übersehen kann.

Man mißt sodann an der Scala selbst die Länge des Stückes, welches jene im Fernrohre

sichtbaren Scalentheile ausmachen, mit Zirkel und Zollstab genau ab. Die Länge b dieses Scalenstückes erscheint vom Objective des

Fernrohres aus gesehen offenbar unter dem Winkel

ψ = b . 360/2πF

in Graden; und weil die aus der Brennweite der

Collimator-Linse (wo sich eben die Scala befindet) herkommenden Strahlen

parallel in das Fernrohr eintreten, gerade so als wenn sie ohne Anwendung der

Collimationslinse aus einer sehr großen Entfernung herkämen, so ist leicht

einzusehen, daß jener Winkel zugleich das Gesichtsfeld des nach Wegnahme der

Collimationslinse sehr entfernte Gegenstände deutlich zeigenden Fernrohres

vorstellt.

Man hat also für das gesuchte Gesichtsfeld ψ die

einfache Formel ψ = b . 360/2πF oder

ψ = 57,3 . b/F.

Dieses Verfahren gibt zugleich viel verläßlichere Resultate, als wenn man das

Gesichtsfeld aus der vom Objective aus gemessenen freien Oeffnung der ersten

Ocularlinse (was aus naheliegenden Gründen ganz unzuverlässig ist) berechnet, oder

aus dem scheinbaren Gesichtsfelde dividirt durch die Vergrößerung des

Fernrohres.

Was die Wahl der Collimator-Linse betrifft, will ich noch bemerken, daß ich

zwar das beschriebene Verfahren mit Linsen von 1 bis 5 Fuß Brennweite erprobt, für

gewöhnlich jedoch eine Linse von 5 Fuß Brennweite bei meinen Versuchen benutzt

habe.

Je kleiner die Brennweite dieser Linse genommen wird, desto stärker ist die

Vergrößerung V, mit der man es bei der Ablesung an der

Scala zu thun hat, im Vergleiche mit der gesuchten Vergrößerung v des Fernrohres, und zwar nach Maaßgabe der Formel V = v . (F + L)/F. Auch ist klar, daß ein kleiner Fehler bei der Messung

von F und L desto mehr

Einfluß hat, je kleiner F gewählt wird. Diese Umstände sind bei der Wahl der Collimationslinse zu

berücksichtigen, damit nicht eine zu kleine Brennweite derselben der

Beobachtung hinderlich und der Genauigkeit des Resultates nachtheilig werde.

Um die Brennweite der Collimationslinse genau zu bestimmen, kann man das Maskelyne'sche Verfahren anwenden, welches im Folgenden

besteht.

Man markirt sich ein für allemal an einem guten Fernrohr genau die zum deutlichen Sehen sehr entfernter Objecte erforderliche

Stellung des Oculars, indem man das Fernrohr auf ein Gestirn

scharf einstellt. Das Fernrohr ist dann, wie man zu sagen pflegt,

„für parallele Strahlen“ eingestellt und wird, wenn man

hierauf vor dem Objective desselben eine Sammellinse angebracht hat, nur solche

Gegenstände deutlich zeigen, die sich genau in der Brennweite jener Sammellinse

befinden. Benutzt man zu diesem Versuche den Schirm mit der Scala, so gibt der zum

deutlichen Sehen erforderliche Abstand desselben von der Linse sofort deren

Brennweite an, die man auf diese Weise durch wiederholte Versuche ein für allemal

genau ermittelt, um sodann die untersuchte Linse als Collimationslinse bei den

beschriebenen Messungen verwenden zu können, bei welchen die untersuchten Fernröhren

eben auch die

Einstellung für parallele Strahlen erhalten, indem man mit denselben die in der

Brennweite der Collimationslinse aufgestellte Scala betrachtet.

Indem ich zum Schlusse noch einige Beispiele anführe, welche das Gesagte besser

erläutern sollen, will ich vorausschicken, daß die angegebene Länge des Fernrohres

stets als diejenige zu verstehen ist, welche das untersuchte Fernrohr bei der

bereits mehrfach erwähnten, bei diesen Beobachtungen erforderlichen Stellung des

Oculars besitzt.

Die Größen L, F und b sind

durchaus in Wiener Maaß angegeben.

Beispiele. 1) Ein kleines astronomisches Fernrohr von 10

Zoll Länge zeigte bei Anwendung einer Collimationslinse von 61 Zoll Brennweite 8

kleine Scalentheile (Zehntel eines halben badischen Zolles) auf 19 mit freiem Auge

gesehene große Scalentheile (halbe badische Zolle). Demnach betrug die beobachtete

Vergrößerung mit der Collimationslinse V = 19 : 0,8 = 23,7, folglich die gesuchte Vergrößerung

des Fernrohres ohne Collimationslinse v = 23,7 . 61/(61

+ 10) = 23,7 . 61/713,7 . 61/71 = 20,3.

Fast genau dasselbe Resultat ergab sich für dieses Fernrohr bei Anwendung einer

Collimationslinse von nur 9 3/4 Zoll Brennweite. Dabei kamen auf 2 im Fernrohr

gesehene kleine Intervalle 8,2 mit freiem Auge gesehene große Intervalle, woraus V = 8,2 : 0,2 = 41 und v =

41 . 9,75/19,75 = 20,2 folgt.

2) Die Messung des Gesichtsfeldes desselben Fernrohres ergab, daß 2,7 kleine

Scalentheile, welche eine Länge von 1,6 Wiener Zoll haben, auf den Durchmesser des

Gesichtsfeldes gehen. Man erhält also für das Gesichtsfeld nach obiger Formel ψ = 57,3 . 1,6/61 = 1,5 in Graden, ein Resultat

welches auch durch die Beobachtung des scheinbaren Sonnendurchmessers am Fadenkreuze

des Fernrohres bestätigt wurde.

3) Ein Fernrohr von 51 Zoll Länge zeigte mit der Collimationslinse von 61 Zoll

Brennweite 3 kleine Scalentheile auf 21 mit freiem Auge gesehene große Scalentheile,

woraus sich die Vergrößerung v = 21/0,3 . 61/(61 + 51) =

70 . 61/112 = 38 ergibt. – Auf den Durchmesser des Gesichtsfeldes gingen 14

kleine Scalentheile, welche einer Länge von 0,8 Wiener Zoll entsprechen. Es ist

daher das Gesichtsfeld ψ = 57,3 . 0,8/61 =

0,75° = 45 Minuten.

Ich habe in dieser Weise Fernröhren und Feldstecher von den verschiedensten

Dimensionen untersucht und die Ergebnisse durch andere Messungen geprüft, und dabei

meine Methode stets als ein Verfahren bewährt gefunden, welches verläßliche

Resultate liefert und dabei in der Ausführung bequemer als irgend ein anderes

ist.

Diejenigen, welchen das gleichzeitige Beobachten mit dem bewaffneten und freien Auge

Schwierigkeiten macht, mögen sich auch bei dieser Methode immerhin des Sömmering'schen Spiegels oder eines Reflexionsprisma's

(chambre claire) bedienen. In jedem Falle aber ist

zu beachten, daß die auf was immer für eine Art ermittelte Vergrößerung V des mit der Collimationslinse behafteten Fernrohres

stets durch Multiplication mit dem Bruche F/(F + L) auf die gesuchte

Vergrößerung v des freien Fernrohres zu reduciren

ist.

Prag, den 25. December 1870.

Tafeln