| Titel: | Depeschen-Tableau, construirt von Keiser und Schmidt in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. CXXV., S. 464 |

| Download: | XML |

CXXV.

Depeschen-Tableau, construirt von

Keiser und

Schmidt in

Berlin.

Mit Abbildungen auf Tab.

XI.

Keiser und Schmidt's Depeschentableau.

Zwischen den complicirteren Telegraphen-Apparaten welche auf den

Staatstelegraphenlinien den Gedankenaustausch auf meilenweite Entfernungen

vermitteln, und den kleinen einfachen Haustelegraphen-Apparaten welche durch

einfache akustische oder sichtbare Zeichen den Verkehr mit dem Dienstpersonal

erleichtern, machte sich in unserem Geschäftsbetrieb eine Lücke fühlbar, die wir

durch den nachstehend beschriebenen, einfachen und zuverlässigen Apparat ausgefüllt

zu haben glauben.

Während sich die Haustelegraphie auf Mittheilung weniger Zeichen beschränkt und alle

eigentlichen Telegraphen-Apparate, welchen Systemes sie auch seyen, eines

geübten Telegraphisten sowie fortwährender technischer Aufsicht und Regulirung

bedürfen, kann man mit unserem Apparat nicht allein 12 oder 24 vorher bestimmte

Zeichen geben, sondern auch ohne jede Uebung oder Vorkenntniß und ohne daß der

Apparat irgend welcher Regulirung bedarf, kurze Depeschen bequem telegraphiren.

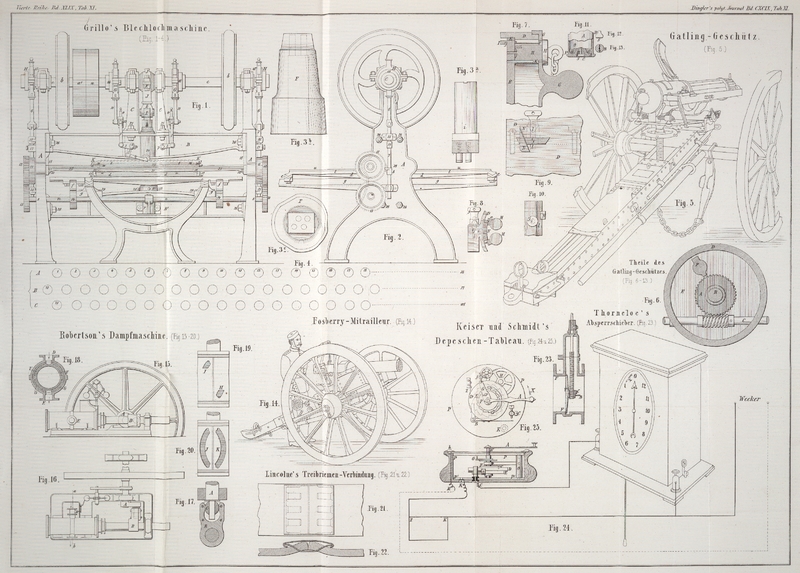

Der in Figur

24 und 25 dargestellte Apparat, von uns Depeschentableau benannt, besteht aus

einem Zeichengeber und einem Zeichenempfänger.

Der Zeichengeber besteht aus zwei durch drei Pfeiler

getrennten Messingplatten P, P und P', P', zwischen denen sich ein Uhrwerk befindet, dessen

Zweck es ist sichere Contacte herzustellen, ohne des Aufziehens zu bedürfen.

Die Kurbel A ist auf der Achse W angeschraubt, wird von einer Feder nach der Richtung des Pfeiles X über eine mit 12 oder 24 Depeschen oder Buchstaben

versehene Scheibe herumgedreht und durch das Hinderniß G

auf- und festgehalten.

Auf der Achse W ist die Rolle F mit dem Sperrrad angeschraubt, so daß beide sich mit der Achse

drehen.

Die erwähnte Uhrfeder ist um die Rolle F gewunden und mit

einem Ende an den Pfeiler O festgeschraubt.

Das Zahnrad D ist mit dem Rade E zu einem Ganzen verbunden und beide sind auf der Achse W drehbar.

Um eine Depesche zu geben, dreht man die Kurbel A in der

Richtung des Pfeiles X von ihrem Ruhepunkt nach dem

Buchstaben oder der

Depesche, welche man geben will; hierdurch wird das durch den in den Windfang,

eingreifenden Hebel G gehemmte Uhrwerk frei, kann sich

aber in der Richtung, in welcher wir die Kurbel drehen, nicht bewegen, weil der

Winkelhebel B das Zahnrad D

festhält, während die Feder sich hierdurch aufzieht; sobald wir indessen die Hand

vom Knopf der Kurbel A entfernen, setzt sich das Rad D und das Uhrwerk in Bewegung, und die Kurbel A läuft auf ihren Ruhepunkt zurück; hierbei gleitet der

Hebel B über die Zähne des Rades E, wird mit jedem Zahn einmal gehoben und erzeugt hierdurch einen sicheren

Contact mit der Säule C, und zwar so oft als man mit der

Kurbelumdrehung Zähne gegriffen hat.

Der Zeichenempfänger unterscheidet sich von dem Kramer'schen Zeigertelegraphen nur dadurch, daß der

Zeiger desselben bei O seinen Ruhepunkt hat, von dem er

sich nur in der Richtung des Pfeiles X entfernen kann

und zwar so oft als der Hebel B des Zeichengebers, der

natürlich mit demselben in leitende Verbindung gebracht seyn muß, Contacte macht; er

springt also genau dieselbe Zahl Felder vor, als der Depeschirende am Zeichengeber

Contacte erzeugte, und wird durch einen leichten Ruck an der Schnur (Fig. 24) nach jeder

Depesche in seine Ruhestellung bei O zurück

versetzt.

Um auf einfache Weise einen Wecker einzuschalten, wird der Messingring h mit dem Draht R in

leitende Verbindung gebracht und nach dem Wecker geführt. Da die Kurbel A mit dem Körper des Gebers, also mit einem Pol der

Batterie verbunden ist, so hat man nur nöthig diese Kurbel während des Depeschirens

auf den Ring h zu drücken, um den Wecker in Thätigkeit

zu setzen.

Die zum Betrieb des Apparates incl. Wecker nöthige

Batterie besteht aus vier Leclanché'schen

Elementen (man s. Preisverzeichniß von Keiser und Schmidt, I. Theil Seite 12).

Der Preis des Apparates beträgt excl. Wecker

mit 12 Feldern für Zeichengeber und Empfänger

25 Thlr.

deßgleichen mit 24 Feldern

35 Thlr.

1 Wecker kostet

4 Thlr. 20 Sgr.

Der Apparat hat seine Brauchbarkeit bereits an mehreren Orten praktisch bewährt (drei

dieser Apparate sind z.B. im Wolf'schen

Telegraphen-Bureau seit mehreren Monaten in ununterbrochener Thätigkeit);

größeren Fabriken, Feuerwehren, Bergwerken, Schießständen etc. dürfte derselbe eine

sehr empfehlenswerthe Verkehrserleichterung bieten.

Berlin, 17. Februar 1871.

Tafeln