| Titel: | J. Hanson's Hinterladungsgewehr mit zugehöriger Patrone. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. VII., S. 18 |

| Download: | XML |

VII.

J. Hanson's Hinterladungsgewehr mit zugehöriger

Patrone.

Nach dem Mechanics' Magazine, August 1870, S.

116.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

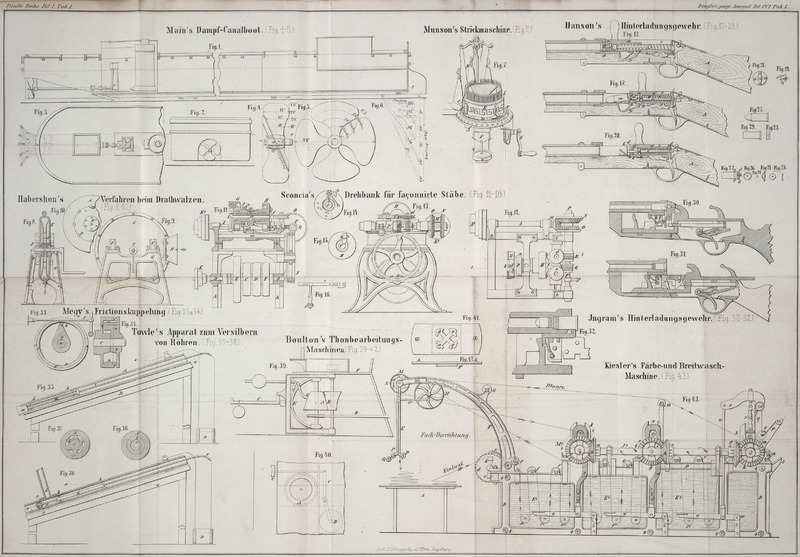

Hanson's Hinterladungsgewehr.

Hinsichtlich der Verbesserungen der Feuerwaffen und insbesondere des

Hinterladungsgewehres stimmen jetzt die einzelnen Vorschläge zuweilen so sehr mit

einander überein, daß nach dem Urtheil der Sachverständigen sich oft kaum der eine

von dem anderen unterscheiden läßt; als Ausnahme hiervon ist jedoch das von John Hanson zu Rashcliffe in der Nähe von Huddersfield

construirte Gewehr zu bezeichnen, welches nebst seiner Patrone durch die Figuren 17

– 29

versinnlicht ist und der Entwickelung eines bereits i. J. 1841 von J. Hanson in Verbindung mit W. Golden erfundenen neuen Systemes angehört.

Die Genannten ließen sich nämlich bereits im erwähnten Jahre ein Zündnadelgewehr

patentiren, welches nach den Acten des Patentamtes die erste Waffe dieser Art war

und schon die Elemente des preußischen Zündnadelgewehres enthielt. Hanson war seitdem fortwährend bemüht, die Construction dieser Waffe

möglichst zu vereinfachen und dürfte seinen Zweck nach vielen fehlgeschlagenen

Hoffnungen nunmehr erreicht haben.

Figur 17 und

18

stellen Längendurchschnitte dieses Gewehres im abgefeuerten Zustande und resp. in

dem des Patronen-Einsetzens bei gespanntem Hahne dar, und Fig. 20 im Zustande nach

ausgeworfener Patronenhülse. — In das vordere Ende des Verschlußstückes a ist ein Schläger b

eingelassen, an dessen hinteres knopfförmiges Ende c

sich eine Spiralfeder d anlehnt, welche diesen Schläger

b umgebend, dessen vorderes Ende in der Ebene der

vorderen Verschlußstückfläche zurückzuhalten hat. Hinter dem Schläger b befindet sich ein von der Spiralfeder f umgebener Schaft e,

welcher nebst dieser in die Röhre g eingesetzt ist.

Letztere sichert die Wirkung (verhindert beziehungsweise die Ausweichung) der den

Schaft e umgebenden Spiralfeder f, und sichert dabei zugleich die Führung des Verschlußstückes a während seiner Vor- und Zurückbewegung, da sie

an dem hinteren Theile des mit dem Gewehrschafte A in

feste Verbindung gebrachten Verschlußrahmens r befestigt

ist. — An seinem vorderen Ende ist der Federschaft e mit einem größeren Kopfe h und an seinem

hinteren Ende mit einem kleineren Kopfe i versehen,

welcher letztere bei gespannter Waffe durch einen am hinteren Arme des Abzuges C befestigten Stift t bis

zum Abschießen des Gewehres festgehalten wird.

Die untere Seite des Verschlußstückes oder Verschlußbolzens hat eine Oeffnung, in

welche vermittelst des zwei schiefe Ebenen bildenden Doppelhebels B, der Sicherheitsstift l

eintritt, sobald das Gewehrrohr durch diesen Verschlußbolzen vollständig geschlossen

worden ist. Das Festhalten dieses mit dem Sicherheitsstift l versehenen Hebels B geschieht durch eine

Feder m, und es kann daher das Gewehr weder durch

Zufall, noch absichtlich abgefeuert werden, bevor dieser Sicherheitsstift l in die zugehörige untere Oeffnung des Verschlußbolzens

eingetreten, der Gewehrrohr-Verschluß also ein ganz vollständiger ist. Der

hintere Theil des Doppelhebels B steht zugleich mit dem

entsprechend geformten vorderen Theile n des Abzuges C in Verbindung.

Der Lauf des Gewehres kann, sobald er auf beiden Seiten offen ist, leicht nachgesehen

und gereinigt werden. Der Patronenextractor liegt mit kurzem Spiel in einem

Einschnitt des vorderen Verschlußbolzen-Endes und tritt beim Eingepreßtwerden

der Patrone in den Lauf mit letzterer in Verbindung. Beim Zurückziehen des

Verschlußbolzens nach dem Schusse drückt dieser Extractor das hintere Ende eines im

unteren Schafttheile liegenden gebogenen Doppelhebels D

nieder, so daß der vordere Arm desselben dadurch heftig gegen die vom Extractor mit zurückgeführte leere

Patronenhülse schlägt und sie also maschinenmäßig aus dem Gewehre entfernt. —

Der hintere kleinere Kopf i des Federschaftes e wird beim Oeffnen des Verschlusses resp. Zurückziehen

des Verschlußbolzens vermittelst einer Feder s

niedergebeugt, welche oberhalb derjenigen Oeffnung des hinteren Verschlußrahmens,

welche dieser Kopf zu passiren hat, an der Wand des letzteren befestigt ist, und

tritt so hinter den (wie oben erwähnt) vom hinteren Arme des Abzuges C getragenen Stift t, nach

dessen Vorwärtsbeugung vermittelst Anziehens des Abzuges der Federschaft e erst durch die Kraft der Spiralfeder f wieder vorgeschnellt wird und so auf den Schläger b des Schlosses wirken kann, um die im Boden der Patrone

sitzende Zündung zur Explosion zu bringen, das Gewehr also abzufeuern.

In den oberen Theile des Schaftes A ist ferner eine mit

Hebelbewegung versehene Scheibe E eingelassen, welche,

weil sie, wie Figur

19 zeigt, zum Theil ausgeschnitten ist, dem hinteren schmalen Kopfe i des Federschaftes e das

Aufsteigen zur Abfeuerung des Gewehres gestattet, oder, wenn die Waffe im geladenen

und gespannten Zustande erhalten bleiben soll, unmöglich macht. Fig. 21 zeigt die Lage

von Kopf i, Feder s und

Abzugstift t an der hinteren Oeffnung des

Verschlußrahmens.

Fig. 20 läßt

erkennen, daß die größere oder geringere Wirkung des mit dem

Patronenhülsen-Extractor combinirten Patronenhülsen-Auswerfers von dem

jedesmaligen Grade der Raschheit des Zurückziehens des Verschlußbolzens abhängt, mit

der nothwendig werdenden Schnelligkeit des Ladens sich also steigert, worauf der

Erfinder ein besonderes Gewicht legt.

Der die Patrone dieses Gewehres betreffende Theil der Erfindung besteht im Einsetzen

einer concaven Scheibe in die flache Bodenscheibe b der

Patrone und Aufsetzen eines Zündhütchens auf den umgebogenen Rand einer im Centrum

dieser concaven Scheibe angebrachten Oeffnung, wie Figur 22 zeigt, welche

einen Längendurchschnitt der Patrone darstellt. Diese zwei Scheiben werden durch

Umbiegung des Randes d der metallenen Patronenhülse e unter sich sowie mit letzterer zusammengehalten und

bilden so den gasdicht verschlossenen unteren Patronenrand. — In einzelnen

Fällen kann auf die concave Scheibe auch noch ein Ring von Leder oder sonst

geeignetem Material (Fig. 23) gelegt werden,

welcher durch die Gewalt der Explosion sich ausdehnen und dadurch die Gasdichtheit

der Patronenbasis noch mehr sichern soll; auch läßt sich der Scheibe an Stelle des

aufgesetzten Zündhütchens eine Ausfüllung der dann im Centrum derselben angebrachten

weiteren Ausbauchung mit

Zündsatz geben, in welchem Falle auch die ebene Bodenscheibe b noch einen Stift, wie dieses Fig. 24 zeigt, erhält,

der vom Schläger des Schlosses beim Abfeuern des Gewehres dann gegen diese Zündpille

vorgetrieben wird, worauf das Feuer der Zündung durch entsprechende schmale

Oeffnungen zur concaven Scheibe der Pulverladung der Patrone gelangen kann.

Figur 25

stellt die Seitenansicht der vollständigen Patrone dar; Fig. 26 zeigt die

Frontansicht der zur Aufnahme des Zündhütchens durchbohrten concaven Scheibe und

Fig. 27

das auf den umgebogenen Rand dieser Durchbohrung aufzusetzende Zündhütchen

selbst.

Sollen die leeren Patronenhülsen wieder geladen werden, welche Procedur die

Festigkeit dieser Hülsen zehn- bis zwölfmal auszuführen gestattet, so hat man

hierzu jedesmal nur die innere concave Scheibe wegzunehmen und durch eine neue, mit

Zündung versehene zu ersetzen; zu diesem Behuf erhalten diese concaven Scheiben, wie

Fig. 28

zeigt, am Rande einen kleinen Einschnitt, welcher das Einsetzen einer zu ihrer

Herausnahme dienenden Klaue erleichtert. Zum erforderlichen Widerstande gegen den

Stoß des Schlägers des Gewehrschlosses dient dieser concaven Scheibe ihr festes

Anlehnen an das Pulver der Patrone, welches gegen die Kugel derselben gepreßt

ist.

Fig. 29

liefert noch die Seitenansicht der abgesonderten Metallhülse e dieser Patrone, welche für jede Art von Hinterladungsgewehren, die für

Patronen mit Centralzündungs-Vorrichtung construirt sind, mit oder ohne den

oben angegebenen Lederring (Fig. 23) verwendet werden

kann.

Tafeln