| Titel: | Färbe- und Breitwasch-Maschine von Alb. Kiesler; mitgetheilt von G. Meißner, Ingenieur in Zittau. |

| Autor: | G. Meißner |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. XI., S. 26 |

| Download: | XML |

XI.

Färbe- und Breitwasch-Maschine von

Alb. Kiesler;

mitgetheilt von G. Meißner,

Ingenieur in Zittau.

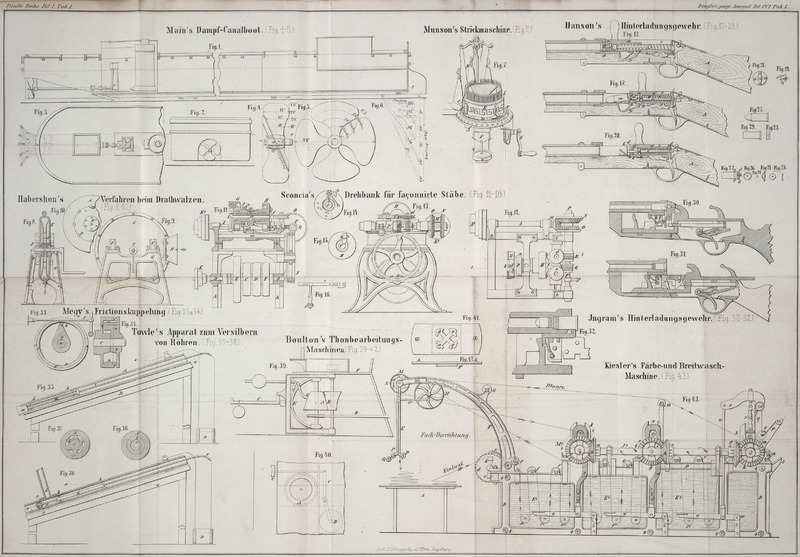

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Kiesler's Färbe- und Breitwasch-Maschine.

Bekanntlich ist zum Färben und Appretiren der verschiedenartigen Gewebe eine Reihe

exact ausgeführter Maschinen erforderlich, von deren mehr oder weniger zweckmäßigen

Einrichtung, resp. leichten und bequemen Handhabung das hübsche und gleichmäßige

Aussehen der bearbeiteten Waaren und somit der Werth der letzteren als Handelsartikel in hohem Maaße

abhängt.

Zum Färben und Waschen halbwollener, wollener und baumwollener Gewebe der

verschiedensten Stärke hat die Maschinenfabrik von Albert Kiesler und Comp. in Zittau (Sachsen) eine

Maschine in Anwendung gebracht, welche sich in der Praxis als vorzüglich bewährt und

in Folge dessen eine außerordentlich rasche Verbreitung gefunden hat.

Beim Färben von Geweben handelt es sich darum, die letzteren mit der Farbflotte auf

leichte Weise so in Berührung zu bringen, daß jeder Theil des Gewebes durchaus

gleichmäßig mit der färbenden Flüssigkeit imprägnirt wird. Es genügt zu diesem

Zwecke nicht, die Waare einfach in die Flotte einzuhängen, wenn auch der Farbstoff

in der Regel leicht von den Fasern der Gewebe gebunden wird. Die Flüssigkeit muß

vielmehr gleichsam in das Innere des Gewebes hineingepreßt oder hineingequetscht

werden. Beim Herausnehmen aus der Flotte, in welcher sich jeder Theil desselben

Stückes während einer gleich langen Zeitdauer befinden soll, muß das Gewebe wieder

gleichmäßig von der Flotte befreit werden.

So einfach diese Manipulationen erscheinen mögen, so schwierig sind dieselben bei

einer partieweisen Behandlung langer Stücke von Hand gleichmäßig durchzuführen.

— Beim Waschen der Gewebe handelt es sich ferner darum, die gehörig

ausgespülte Waare sogleich soweit vom Wasser zu befreien, daß man dieselben nicht zu

lange abtropfen lassen muß (wenn man keine Centrifuge zur Verfügung hat), bevor man

sie der weiteren Behandlung, sey es zum Trocknen oder Appretiren, übergeben kann.

Beim Abtropfenlassen werden die Stücke in der Regel aufeinandergelegt, was aber

immer vermieden werden sollte, indem dasselbe vielen Farben nachtheilig ist und

Veranlassung zu wasserharten Stellen und zum Nachdunkeln derjenigen Theile gibt,

welche während dem Abtropfen längere Zeit übernaß blieben.

Die Kiesler'sche Maschine gestattet das Durchnehmen der

Waare auf continuirliche Weise und bleibt dieselbe während ihrem Durchgang durch die

Flotte ohne Falten beliebig straff gespannt.

Diese Maschine ist in Fig. 43 in 1/10 der

wirklichen Größe dargestellt. Sie besteht im Wesentlichen aus drei nebeneinander

liegenden hölzernen Kästen E1, E2, und E3, die zur Aufnahme der

Farbstoffe dienen und über welchen je ein Paar glatt abgedrehter gußeiserner

Quetschwalzen i und k liegt,

die auf einem kräftigen gußeisernen Gestelle D gelagert

sind.

Das letztere ist ganz unabhängig von den Kästen E1, E2, E3, damit kein Oel von den Lagern der Walzen etc. in dieselben

tropfen kann, was sorgfältig vermieden werden muß.

Auf der hinteren Seite der unteren Welle i auf der

rechten Seite der Maschine ist eine Riemenscheibe angebracht, durch welche die

Maschine in Bewegung gesetzt wird.

Durch die conischen Räder g und h nebst einer längs der Maschine gelagerten Welle J2 wird die Bewegung auf die unteren

Walzen i übertragen, so daß die Lieferung jedes

Walzenpaares dieselbe ist.

An die Achsen der oberen Walzen k sind schmiedeeiserne

Hebel x gehängt, welche sich mit den unteren an z drehbar befestigten Hebeln v scharniren und durch die auf letztere gelegten Gewichte die oberen

Walzen fest auf die unteren pressen.

Durch Auswechselung der Gewichte kann der Druck der beiden Walzen der Natur des

Gewebes entsprechend beliebig verändert werden.

Beim Färben wird das zu bearbeitende Gewebe auf einen hölzernen Tisch A gelegt und gelangt von hier beim Einlaufe in die

Maschine zunächst zu einem sehr einfachen aber sinnreichen Spannapparat, durch

welchen die Waare innerhalb weiten Grenzen ganz beliebig gespannt werden kann.

Zwei hölzerne Spannstücke b und c sind nämlich mit zwei an ihren Enden befindlichen gußeisernen Scheiben

oder Schalträdern d fest verbunden, lassen sich dagegen

sammt den letzteren um deren Achsen drehen. Durch zwei Schalthaken oder Klinken e können die Scheiben d mit

den Stäben in jeder Lage festgehalten werden.

Das Gewebe passirt nun nach der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise über die

Spannstäbe b und c, und es

ist leicht einzusehen, daß die Spannung eine größere oder geringere wird, je nachdem

man die Scheiben d mehr nach rechts oder links gedreht

feststellt.

Von der Spannvorrichtung gelangt die Waare über eine Reihe von Leitwalzen f, welche auf dem Gestelle D

gelagert sind, zu den in den Kästen E1 etc. angebrachten Walzen f1, und indem sie so durch die Farbflotte

sich auf- und niederbewegt, gelangt sie zwischen die beiden

Quetschwalzen-Paare i, k, welche das Gewebe auspressen, wodurch die Flüssigkeit auch besser in's

Innere desselben dringt und dasselbe gleichmäßiger mit der Flüssigkeit imprägnirt

wird.

Beim Ausgang aus der Maschine gelangt die Waare um die Leitwalze n herum zwischen das letzte Quetschwalzenpaar. Dieses

hat den Zweck, die Flüssigkeit aus der Waare möglichst gut zu entfernen und ist

daher mit stärkerem Druck eingerichtet, indem die Zugstangen u den Druck

der Gewichte mittelst eines zweiten um t drehbaren

Hebels s durch r auf die

Lager der oberen Walze übertragen.

Bevor die Waare zwischen beiden Walzen eintritt, wird sie durch ein kupfernes,

1½ Zoll weites, mit feinen Löchern versehenes Spritzrohr m abgespült, aus welchem das Wasser in feinen Strahlen

gegen die Fuge beider Walzen spritzt. Durch einen Hahn kann der Wasserzufluß

unterbrochen werden.

Nach dem Durchgang durch die Fuge wickelt sich das Gewebe entweder selbstthätig auf

die Aufwindwelle o auf, indem die letztere durch an ihre

Zapfen gehängte Gewichte fest gegen die obere Welle k

gepreßt wird und indem sie nach Maaßgabe als das Gewebe sich aufwickelt, auf der

schiefen Lagerung p mit ihren Zapfen hinaufgleitet. Die

Lieferung der Aufwindwelle bleibt so immer derjenigen der Maschine gleich und es

findet ein hübsches faltenloses Aufwinden der Waare statt.

Soll die Waare zusammengefaltet oder gefacht werden, oder auch zu wiederholten Malen

die Maschine passiren, so gelangt sie aus der Fuge des letzten Quetschwalzenpaares

über die Leitwellen G1,

und G, sowie über die Facherwelle L zwischen die Walzen P, P, welche an den

unteren Enden zweier um ihren Aufhängepunkt L

hin- und herschwingenden Hebel K gelagert sind.

Indem die Waare zwischen diesen hinuntergleitet, wird sie gleichmäßig auf den Tisch

A aufgeschichtet oder gefacht.

Das Hin- und Herschwingen des Hebels wird durch eine Kurbel i2 mit Kurbelstange

bewirkt. Auf der Kurbelachse sitzt die Riemenscheibe H,

welche von der oberen Welle L aus angetrieben wird,

während letztere ihre Umdrehung durch die Scheibe M von

der Riemenscheibe M2 aus

erhält, welche aus der unteren Wellenachse des ersten Walzenpaares angebracht

ist.

Soll die Waare mehrmals die Maschine Passiren, so wird sie endlos zusammengeheftet

und geht den Lauf, welcher aus der Zeichnung ersichtlich ist.

Wird die Maschine zum Waschen benutzt, so werden die Kästen E1, E2, E3 mit frisch zufließendem Wasser gefüllt, während

das schmutzige Wasser aus den Kästen abfließt.

Tafeln