| Titel: | Das Werder'sche Hinterladungsgewehr. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. XXX., S. 96 |

| Download: | XML |

XXX.

Das Werder'sche Hinterladungsgewehr.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

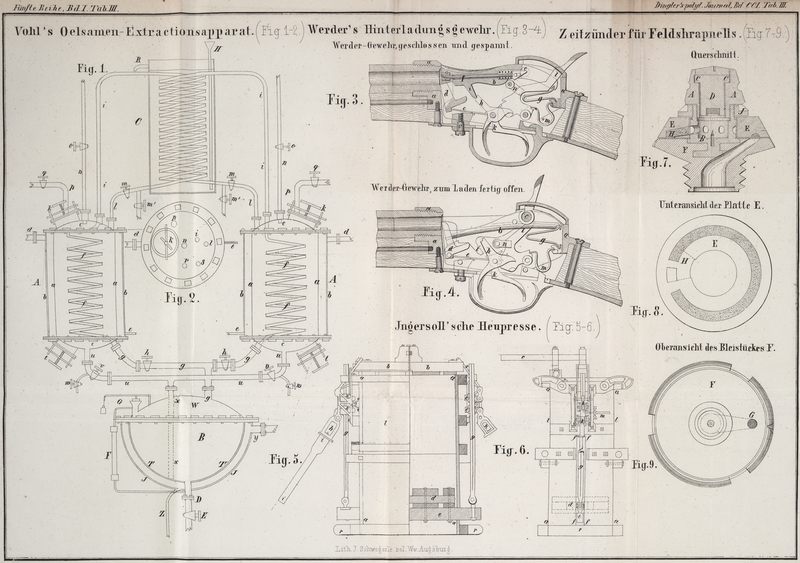

Werder's Hinterladungsgewehr.

Das bayerische Werdergewehr, in Figur 3 und 4 abgebildet,

gehört nach einer Beschreibung in dem preußischen

„Militär-Wochenblatt,“ 1869 (polytechn. Journal Bd. CXCII S.

190), zu den einfachen Hinter ladern kleinen Kalibers (11 Millimet.) mit

gasdichten Patronen. (Dem Vernehmen nach wird die Berdan'sche PatroneBeschrieben im polytechn. Journal, 1867, Bd. CLXXXIII S. 272. für dasselbe verwendet.) Das Verschlußstück b

bewegt sich um eine in seinem hinteren Theile liegende, zur Richtung der Seelenachse

rechtwinkelige Drehachse c zum Oeffnen nach vorwärts,

abwärts, umgekehrt zum Schließen. Ueber die Drehachse nach hinten ragt dasselbe mit

einem kurzen gabelförmigen Theile noch hinaus. Eine muldenförmige Vertiefung auf der

oberen Fläche der Verschlußklappe dient zum Einlegen der Patrone. Bei der Bewegung

abwärts wirkt das Verschlußstück mit seinem vorderen Theile auf den

Patronenauswerfer d, welcher einen Winkelhebel bildet,

die Patrone an zwei einander diametral gegenüberliegenden Stellen packt, und durch

die Abzugsfeder e in seine Lage zurückgedrückt wird.

Der Zündstift f geht der Länge nach durch das

Verschlußstück und unterliegt nach dem Zurückziehen des Hahnes der Einwirkung einer

Spiralfeder, welche ihn in seine ursprüngliche Stelle bewegt.

Das Verschlußstück wird durch das Spannen des Hahnes geschlossen und durch eine

zweiarmige Verschlußfeder g, welche hinter dem

rückwärtigen Ende der Klappe liegt, geöffnet. Um letztere in ihrer geschlossenen

Stellung zu erhalten, dient eine besondere Stütze h, auf

welcher der vordere Theil des Verschlußstückes mit einem angesetzten Arme i ruht, und die nach dem Abgehen des Hahnes als

alleinige Unterstützung dient. Die Stütze ist um dieselbe Achse wie der Abzug k drehbar und ragt mit einer Zunge durch das

Abzugsblech, welches vor der Zunge des Abzuges liegt, und umgekehrt wie diese

gebogen ist.

Das Schloß ist ein sogenanntes Mittelschloß und besteht aus Hahn 1, Schlagfeder m, Abzug k und Abzugsfeder

e. Der Hahn bewegt sich innerhalb des hinteren

gabelförmigen Theiles der Verschlußklappe, der Daumgriff liegt auf der rechten Seite

des Schlosses.

Beim Zurückziehen des Hahnes wirkt ein an demselben angesetzter Arm n mit Rolle aufwärts drückend auf das

Verschlußstück.

Sämmtliche Achsen liegen, in zwei parallel zu einander stehenden Schloßplatten, und

findet die ganze Verschluß- und Schloßmechanik ihre Aufnahme in einem

vierkantigen Schloßkasten a, welcher mit dem Laufe

zusammengeschraubt ist. Eine Schraube o, welche zugleich

den Abzugsbügel festhält, dient zur Verbindung zwischen Mechanik und

Schloßkasten.

Ist das Gewehr gespannt, so ist es zugleich geschlossen; wird abgedrückt, so schlägt

der Hahn gegen den Zündstift und dieser wirkt auf die Zündung. Will man, nachdem der

Schuß heraus ist, öffnen, so geht der Zeigefinger der rechten Hand, welcher an der

Zunge des Abzuges angelegen, gegen die Zunge der Stütze, welche nunmehr unter dem

Verschlußstück hinweggleitet und es der Einwirkung der beim Schießen in Spannung

versetzten Verschlußfeder g überläßt. Letztere drückt

dasselbe mit dem vorderen Theile abwärts, und das Gewehr ist geöffnet, gleichzeitig

auch der Auswerfer in Thätigkeit getreten und die leere Hülse entfernt. Der ganze

Vorgang erfolgt, während der Schütze das Gewehr aus dem Anschlag senkt. Auf der

oberen Vertiefung der Platte gleitet die neue Patrone in den Lauf; es erfolgt das

Spannen des Hahnes, somit das Schließen, und das Gewehr ist schußfertig. Ein Druck

gegen die Stütze vor dem Abdrücken brächte jetzt keine Wirkung hervor, da erstere

durch einen Vorstand des Hahnes, so lange letzterer gespannt ist, an der

Rückwärtsbewegung gehindert ist. Ein vorzeitiges Oeffnen der Klappe kann also nicht

vorkommen.

Soll das Gewehr nach dem Schuß geschlossen bleiben, so hat die Vorwärtsbewegung des

Zeigefingers nur zu unterbleiben. Will man das Gewehr entladen, so läßt man den Hahn

langsam nieder und drückt gegen die Zunge des Abzuges, dann öffnet sich das Gewehr

und die Patrone springt heraus.

Das Werdergewehr gehört zu denjenigen einfachen Hinterladern, welche vermöge ihres

sinnreichen Mechanismus ein Maximum von Feuergeschwindigkeit ergeben. Eine noch

größere Vereinfachung in den Functionen ist schwer denkbar. Abgesehen von dem ersten

Ausschießen des Magazines vermag dasselbe mit jedem Repetirgewehr nicht allein zu

concurriren, sondern übertrifft dasselbe um so mehr, ein je längerer Zeitraum

gesteckt ist.

Als ein besonderer Vorzug der Einrichtung muß die leichte Zerlegung des

Schloßmechanismus gelten, was eine sehr berechtigte Anforderung an Kriegswaffen

bildet. Die ganze Construction ist äußerst solid und bietet alle Garantie gegen

Gefährdung und Hemmnisse. Petzold. (Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1871, Bd. XV S.

221.)

Tafeln