| Titel: | Die Ingersoll'sche Heupresse; Von J. Wittmack. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. XXXI., S. 98 |

| Download: | XML |

XXXI.

Die Ingersoll'sche Heupresse; Von J. Wittmack.

Aus dem Wochenblatt zu den preußischen Annalen der

Landwirthschaft, December 1870, Nr. 50.

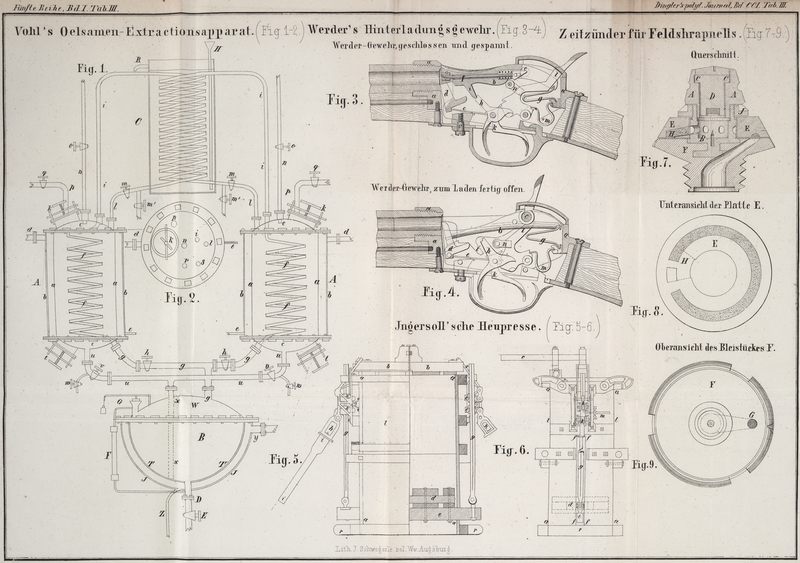

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ingersoll's Heupresse.

Unter den verschiedenen Heupressen, welche im deutsch-französischen Kriege zur

Benutzung gekommen, zeichnen sich besonders die nach dem Systeme des Amerikaners

Simon Ingersoll (jetzt Ingersoll und Dougherty) zu Greenpoint, Long

Island, gebauten vortheilhaft aus. Sie sind einfach, leicht aufzustellen, bedürfen

fast gar keiner Reparatur, da Räder, Zahnstangen etc. wegfallen, leisten als

Handpressen in Bezug auf Schnelligkeit und Stärke des Druckes so viel, als man nur

billiger Weise erwarten kann, und werden zu mäßigen Preisen hergestellt.

Das landwirtschaftliche Museum zu Berlin erhielt im Frühjahr vorigen Jahres eine

Original-Presse von Ingersoll, die bei Beginn des

Krieges dem Kriegsministerium übergeben wurde. Im königl. Fourage-Magazin (zu

Berlin) arbeiteten damals außer der vorzüglichen großen hydraulischen Presse von Fleck und Goede in Berlin

bereits zwei Handpressen

nach Ingersoll's System, die im österreichischen Kriege

1866 erbeutet wurden und von Jul. Carow in Smiechow bei

Prag gebaut sind; allein die Original-Maschine erwies sich bald als noch

brauchbarer und folgt hier Beschreibung und Abbildung derselben, wie sie jetzt von

H. F. Eckert in Berlin mit einigen Abänderungen gebaut

wird.

Fig. 5 zeigt

die Vorderansicht (die rechte Hälfte den Längen-Durchschnitt); Fig. 6 die

Seitenansicht.

Die Presse bildet einen aufrechten Holzkasten a, a, der

auf einem starken Grundrahmen r lagert. In dem Kasten

befindet sich ein beweglicher Boden d, der mit Bohlen

belegt ist und auf einer kräftigen Schwelle e ruht. Der

Deckel b kann mittelst des Hebels c (Fig.

6) leicht aufgeklappt werden, um die Presse mit Heu zu füllen; ebenso

lassen sich die oberen Hälften l der Vorder- und

Rückwand niederklappen, um den fertigen Ballen herauszunehmen. Die Schwelle e ragt mit ihren Enden durch die Seitenwände des Kastens

hindurch und ist zu dem Behufe der Schlitz f,f angebracht (Fig. 6). An jedem Ende der

Schwelle ist eine starke schmiedeeiserne Stange g

eingelassen, die einen quadratischen Querschnitt hat, aber so gelagert ist, daß sie

nicht mit der Fläche, sondern mit der Kante gegen den Preßkasten sieht. Oben gehen

die Zugstangen durch zwei bewegliche eiserne Klemmstücke k und k′, und beruht der ganze Mechanismus auf der Friction

zwischen diesen Klemmen und den Stangen. Die Bewegung der Klemmstücke geschieht

jederseits durch einen Holzhebel i, der in den eisernen

Schuh h gesteckt wird. Beim Hinabdrücken des Hebels

bewegt sich das untere Klemmstück k nach oben, und

schiebt die Zugstange g in die Höhe; beim

Aufwärtsbewegen des Hebels gleitet k wieder hinab,

während die Stange von der oberen Klemme k′, die an einem Bolzen hängt,

umfaßt und am Sinken verhindert wird. Die Pressung erfolgt demnach von unten nach

oben, und werden die Stangen in ähnlicher Weise gehoben wie dieß z. B. bei den

amerikanischen Wagenheben der Fall ist.

Die Schlitze f, f gestatten, daß der Preßboden bis

ungefähr 2/3 der Höhe gehoben werden kann. Ist dieß geschehen, so werden die Klappen

l jederseits heruntergelassen und zwei Bandeisen

durch die Zwischenräume, die sich sowohl am Boden, wie am Deckel zwischen den Bohlen

befinden (Fig.

5), um den fertigen Ballen gelegt. Die Enden der Bandeisen müssen vorher

gelocht seyn, und hat man dann nur nöthig, einen vierzölligen Drahtstift durch zwei

übereinander liegende Löcher zu schlagen. Ein Nieten ist also nicht erforderlich.

— Vielleicht möchte es zweckmäßig seyn, die Zwischenräume noch etwas größer

zu machen, damit man anstatt des immerhin etwas theuren Bandeisens billige

Strohseile durchziehen könnte.

Ist das Binden geschehen, so wird der Deckel aufgehoben und der Ballen seitlich

herausgenommen. Alsdann löst man mittelst des Ausrückers m (Fig.

6) die oberen Klemmen k, die Stangen g und mit ihnen den Preßboden d, und das Füllen beginnt von Neuem. Gut ist es, wenn bei diesem Füllen

ein Mann in dem Kasten steht, der das Heu regelmäßig vertheilt und es zugleich mit

den Füßen etwas fest tritt.

Der Preßkasten hat eine Höhe von circa 6½ Fuß, eine Breite von 3 Fuß 9 Zoll

und eine Tiefe von 3 Fuß; der innere Raum mißt im Lichten 4 Fuß 6 Zoll Höhe, 3 Fuß 6

Zoll Breite und 2 Fuß Tiefe, mithin 31½ Kubikfuß; der gepreßte Ballen hat ein

Volum von 10½ Kubikfuß und ist demnach auf ein Drittel reducirt, wobei jedoch

bemerkt werden muß, daß er sich nach der Pressung ein wenig wieder ausdehnt. Er hat

ein Gewicht von 100 bis 110 Pfd.

Zur Bedienung der Presse gehören einschließlich Zubringung und Einfüllung 4 Mann, die

pro Stunde 6–7 Ballen, mithin an einem

10stündigen Arbeitstage 60–70 Ballen à 1 Ctr. liefern. Das Gewicht der Presse

beträgt circa 11 Ctr., der Preis bei H. F. Eckert 100 Thlr.

Die Original-Ingersoll'sche Maschine faßt

eigentlich ca. 150 Pfd. Heu; des bequemeren Transportes

der Ballen halber wurde aber im Proviantamt der Raum durch Auflegen von stärkeren

Bohlen auf dem Preßboden so verkleinert, daß er nur 100 Pfd. aufnahm. Der

Kraftaufwand ist bei Ballen von 150 Pfd. übrigens nicht viel größer als bei solchen

von 100, und können darum per Tag fast ebenso viele

größere Ballen hergestellt werden. Dieselbe Maschine kann also dann anstatt 60 Ctr.

ca. 90 Ctr. verarbeiten. Je größer der Ballen, desto

weniger oft entsteht Aufenthalt durch Binden und neues Füllen. Daraus erklärt sich

auch, daß Maschinen, die langsam arbeiten, doch viel leisten, wenn nur die Ballen

recht groß sind.

Die Gebrüder Böhmer in Neustadt-Magdeburg fertigen,

wie mir mitgetheilt wurde, seit zwei Jahren ebenfalls Heupressen nach Ingersoll's System und zwar solche, die auf einem

fahrbaren Gestelle ruhen. Der Preßraum ist 6 Fuß 6 Zoll hoch, 3 Fuß breit und 2 Fuß

tief. Er nimmt 150 Pfd. Heu auf, welches auf ¼ seines Volumens reducirt

werden soll. Der fertige Ballen mißt 3 Fuß Länge, 2 Fuß Höhe und 18 Zoll Stärke. In

einer Stunde liefern 2 Mann (wohl ohne die Zubringer) 4–5 Ballen. Der Preis

beträgt 150 Thlr.Die Redaction unserer Quelle fügt die Bemerkung bei, daß die Ingersoll'sche Presse auch schon zum Pressen von

Werg, Lumpen und Shoddy benutzt wird.

Tafeln