| Titel: | Mechanischer Webstuhl mit Wechsellade, von Hacking und Comp. in Bury. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. XXXIII., S. 102 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Mechanischer Webstuhl mit Wechsellade, von

Hacking und Comp. in Bury.

Nach dem Engineer, Juni 1871, S. 376.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

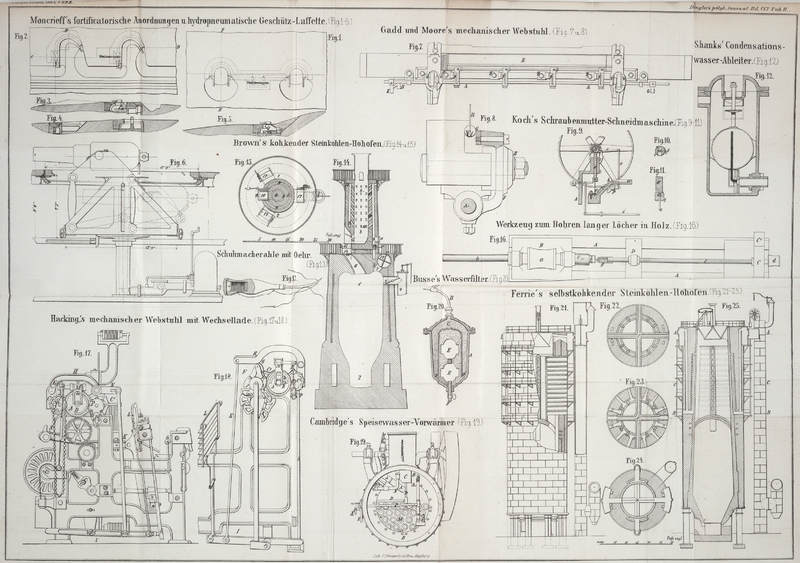

Hacking's mechanischer Webstuhl mit Wechsellade.

Die Firma Hacking und Comp. in

Bury (England) betheiligte sich an der internationalen Ausstellung zu London mit dem

in Fig. 17

und 18

skizzirten Kraftstuhl mit sechsschütziger, senkrecht sich bewegender

Wechselvorrichtung und festem Rietblatt.

Die wesentliche Eigenthümlichkeit dieses Webstuhles ist die Bewegung der Wechsellade,

welche wie gewöhnlich durch eine Jacquard-Kartenkette eingeleitet, letztere

aber in Folge Anordnung einer zweiten Musterkette (Daumenkette, toppet chain) erheblich verkürzt wird, wenn erst nach

einer größeren Zahl von Schußfäden (wie bei carrirten Stoffen u. a.) ein

Schützenwechsel stattfinden soll.

Der sechszellige Schützenkasten L wird durch eine

Daumenkette F auf die entsprechende Höhe gehoben. Diese

Daumenkette hat so viele Glieder als Schützenwechsel im Rapport des Musters

vorkommen; eine Bewegung derselben findet auch nur im Falle eines einzuleitenden

Schützenwechsels statt, und wird durch ein Jacquard-Prisma P und die Musterkette S,

deren Glieder aus einfachen, zusammenhängenden, vollen oder einmal gelochten

Stahlblättchen gebildet sind, hervorgerufen.

Zunächst ist aus der Skizze in Figur 18 zu entnehmen,

daß die Wechsellade L durch eine Schubstange mit dem

nahe am Fußboden gelagerten Hebel I und dieser mittelst

der Zugstange K an dem gekrümmten Hebel H mit der Rolle G befestigt

ist, daher in Folge der verschiedenen Höhe der Daumen F

die erwünschte Stellung der Wechselvorrichtung erzielt werden kann. Der Niedergang des Schützenkastens

L erfolgt durch das eigene Gewicht, soweit es die

Hebelstellung gestattet.

Um nun für den Stillstand des Schützenkastens nicht ebensoviele Daumen als

Doppelschüsse gegeben werden, einschalten zu müssen, erhält die Daumenkette F (wie schon erwähnt) nur beim Wechsel des Schusses die

erforderliche Weiterbewegung.

Das Zahnrad A (Fig. 18) macht soviel

Umdrehungen als die Kurbelwelle des Stuhles. Auf der Achse dieses Rades sitzt lose

eine Gleithülse, welche den mit A sich bewegenden,

excentrisch eingesteckten Bolzen B trägt. Von diesem

Bolzen oder Mitnehmer wird das Sternrad C bei jeder

Radumdrehung A, dagegen das auf der anderen Seite

befindliche Sternrad C′ nur in gewissen Fällen

(zum Schützenwechsel) um eine Theilung weiter gerückt. Das Sternrad C sitzt an der Achse des Jacquard-Prismas P, C′ dagegen auf

jener der Daumenkettenscheibe F.

Die erforderliche Verschiebung des Mitnehmers B, um auch

das Sternrad C′ in der Drehung um ein Stück

mitzunehmen, geht von dem Gabelhebel M, welcher die

Gleithülse des Bolzens B erfaßt, in Verbindung mit dem

Stift E aus, welcher letztere in ein Loch der

Kartenkette S einzudringen sucht. Ist das auf dem Prisma

gelegene Blättchen dieser Kette gelocht, dann tritt der Stift E ein und der Gabelhebel M wird derart bewegt,

daß der Mitnehmbolzen soweit vorgeschoben wird, um noch das Sternraad C′ und in weiterer Folge die Daumenkette F um ein Glied weiter zu drehen. Trifft der Stift E auf ein ungelochtes Musterblättchen, so erhält der

Gabelhebel M und der Bolzen B nicht den Vorschub, um das Sternrad C′ der Daumenkette zu ergreifen. Für jeden Schußwechsel muß demnach

eine gelochte Karte an die Reihe gelangen und dazwischen eine mit der Schußzahl

übereinstimmende Anzahl ungelochter Blättchen.

Um eine Drehung des Prismas nach jedem Doppelschuß zu gestatten, muß jedesmal eine

Hebung des Stiftes E erfolgen. Zu diesem Behufe ist an

dem Rade A concentrisch eine halbkreisförmige Leiste D angegossen, welche von der einen Seite schief

ansteigt, dann ebenso abfällt und gegen welche sich die Rolle am Gabelhebel M stets anlegt. Es wird also bei jedem Umgang des Rades

A der Gabelhebel M

sowohl mit dem Bolzen B als auch mit dem Stift E ein Spiel hin und her vollführen.

Tafeln