| Titel: | Apparat zum Ausziehen der Oelsamen mit einem flüchtigen Lösungsmittel (Canadol) behufs Darstellung von Speise- und Maschinenölen; von Dr. Herm. Vohl in Cöln. |

| Autor: | Hermann Vohl |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. XLVI., S. 166 |

| Download: | XML |

XLVI.

Apparat zum Ausziehen der Oelsamen mit einem

flüchtigen Lösungsmittel (Canadol) behufs Darstellung von Speise- und

Maschinenölen; von Dr. Herm.

Vohl in Cöln.

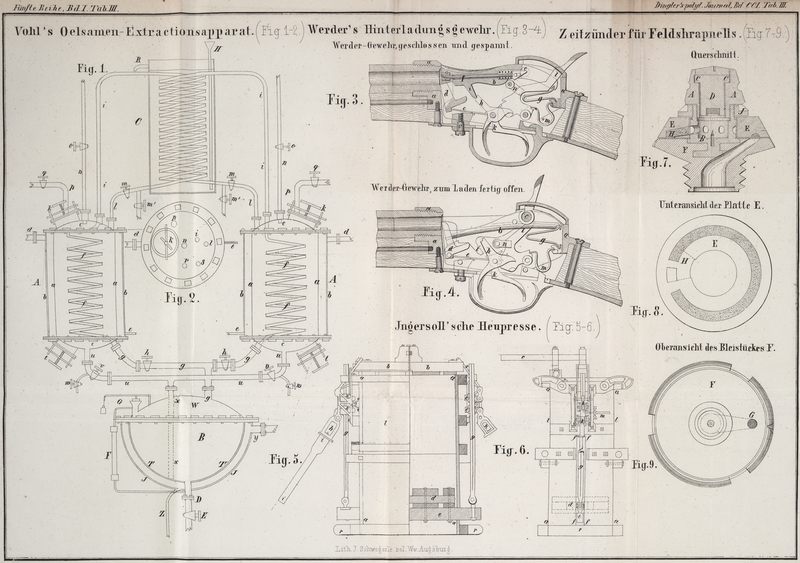

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Vohl, Extractionsapparat für Oelsamen etc.

Das Extrahiren der Oelsamen mit einem leichtflüchtigen Lösungsmittel statt der kalten

und warmen Pressung findet immer mehr und mehr Aufnahme: einestheils weil die

Ausbeute eine größere und anderntheis weil die Qualität eine ungleich bessere ist,

ohne die Rückstände (sonst Preßkuchen) in irgend einer Weise bezüglich ihres Werthes

als Viehfutter zu beeinträchtigen.

Man hat es bei der richtigen Wahl des Lösungsmittels ganz in der Hand, ein Oel mit

verschiedenen Eigenschaften (Qualitäten) aus ein und derselben Samenart zu

erzielen.

Bei der bisher gebräuchlich gewesenen Methode, dem Oelschlagen resp. Pressen, wurde

dieses durch die Kalt- und Warmpressung erzielt, aber niemals in dem Grade der

Sicherheit und Vollkommenheit erreicht, wie es durch die Extractionsmethode

ermöglicht ist.

Samen, welche vermittelst der alten Schlag- und Preßmethode keine lohnende

Ausbeute gaben, können noch mit Erfolg nach der Extractionsmethode auf Oel

verarbeitet werden.

Ein großer Uebelstand bei der Extractionsmethode war lange Zeit die Verunreinigung

oder Zersetzung des Lösungsmittels und die Schwierigkeit der Extraction des von den

Samenrückständen aufgesaugten Menstruums. Durch Ersteres wurde das gewonnene Oel

verunreinigt, durch Letzteres außer einem erheblichen Verlust an Lösungsflüssigkeit

eine schlechte Qualität der Samenrückstände erzielt, wodurch sie zur Verwendung als

Viehfutter mehr oder minder untauglich wurden.

Ueber die Vorzüge welche das Canadol dem

Schwefelkohlenstoff gegenüber hat, habe ich mich schon früher in diesem JournalIm Jahrg. 1866, Bd. CLXXXII S. 319; ferner im

Jahrg. 1867, Bd. CLXXXV S. 453 u. 456. ausgesprochen und die vieljährigen Erfahrungen bis heute haben die

Richtigkeit meiner Aussagen und Ansichten bestätigt, so daß es nicht mehr in Frage

stehen kann, daß der Schwefelkohlenstoff als Lösungsmittel bei Bereitung von

Speise- und Maschinenöl in den Hintergrund treten muß.

Die Schwierigkeiten welche sich bei dieser Methode darboten, lagen fast lediglich in

der Construction der dazu zu benutzenden Apparate und wenn man auch noch im Laufe

der Zeit eine Menge wichtiger Verbesserungen und Entdeckungen bezüglich der

Oelsamen-Extraction und der dabei anzuwendenden Apparate machen wird, so kann

man doch schon jetzt mit den bestehenden Apparaten eine sichere und lohnende

Fabrication fortführen.

In der neuesten Zeit habe ich Versuche angestellt, um vermittelst dieser Methode die

Cacaobohnen zu entölen und bin zu sehr günstigen

Resultaten gelangt. Da dieses Lösungsmittel das Theobromin nicht zu lösen vermag, so behält die Cacaomasse ihren ganzen

Theobromingehalt; die Ausbeute an Cacaobutter ist größer und von guter Qualität. Das

Aroma der Cacaomasse wird durch diese Methode nicht eingebüßt.

Auch läßt sich diese Methode zum Entfetten der Knochen mit

Vortheil anwenden, wodurch man eine Knochenmasse erhält, die zu Messerheften etc.

verarbeitet, ihre blendende Weiße beständig behält und außerdem viel leichter in der

Masse zu färben ist. Dasselbe gilt von dem ächten Elfenbein und

Marwall-Elfenbein. Das Fett, welches man auf diese Weise den Knochen entzogen

hat, kann ohne weitere Läuterung zur Seifen- und Lichterfabrication verwendet werden.

— Knochen welche auf diese Weise entfettet sind, ergeben einen vorzüglichen

Leim und ist die Ausbeute desselben vermehrt.

Beschreibung des Vohl'schen

Oelsamen-Extractionsapparates.

Dieser Apparat, in Figur 1 auf Tab. III im senkrechten

Längendurchschnitt dargestellt, besteht aus drei Haupttheilen: aus den beiden Extractoren

A, A, dem Sammel- und

Siedegefäß

B, und dem Condensationsgefäß

C.

Die Extractoren bestehen aus kupfernen, innen stark verzinnten Cylindern a a, a a, welche an beiden Enden mit gewölbten Böden c c, c c aus gleichem Material versehen sind.

Diese kupfernen Cylinder befinden sich in einem Mantelgefäß von Eisenblech b b, b b. Der Leerraum zwischen diesen beiden Cylindern

steht mit dem inneren Raum des kupfernen Cylinders in keiner Verbindung und dient nur zur Aufnahme von heißem Wasser oder

Wasserdampf, welche durch die Röhren d, d zugeleitet

werden.

Zur Ableitung des Wassers resp. des condensirten Wassers dienen die Röhren e, e.

Die beiden kupfernen Cylinder sind im Inneren mit kupfernen innen und außen verzinnten Schlangen f f, f f

versehen, welche am unteren Boden vermittelst der Röhren g g,

g g mit dem Sammel- und Siedegefäß B in

Verbindung stehen. Diese Verbindung kann durch Schließen der Hähne h, h unterbrochen werden.

Die oberen Enden dieser Schlangen münden in die Röhren i i, i

i, wodurch sie mit dem Condensationsgefäß C

verbunden sind.

Die oberen gewölbten kupfernen Deckel der Extractoren haben ferner Füllöffnungen

k, k, welche mit gut schließenden kupfernen verzinnten

Deckeln durch Anwendung von Stellschrauben dicht verschlossen werden können. Um

einen sicheren dichten Verschluß zu erzielen, sind diese Deckel am äußeren Rande mit

einem Korkfutter oder mit einem feuchten reinen

Hanfkranze versehen.

Mennigkränze oder Bleiringe sind nicht anwendbar, weil sie eine Verunreinigung des

Oeles bedingen, und Kautschukringe lösen sich auf.

Außerdem nehmen diese Deckel die Röhren l, l mit den

Hähnen m, m und m′,

m′, die Röhren n,

n mit den Hähnen o, o und die Röhren p, p mit den Hähnen q, q

auf.

Ferner sind diese Deckel mit einem Manometer r und einem

Ventil s versehen (siehe Fig. 2, die obere Ansicht

des Extractors).

Die Böden der Extractoren sind mit weiten Oeffnungen t, t

versehen, welche den Füllöffnungen k, k ganz gleich sind

und auch ebenso wie diese verschlossen werden.

Außerdem befinden sich an dem tiefsten Punkte derselben die Röhren u u, u u, welche mit den Hähnen v, v und w, w versehen sind.

Diese beiden Röhren münden in das gemeinschaftliche Rohr x,

x und stehen dadurch mit dem Sammel- und Siedegefäß B in Verbindung.

Das Sammel- und Siedegefäß B besteht aus zwei

halbkugelförmigen Gefäßen, wovon das innere kleinere T,

T aus Rothkupfer besteht und im Inneren stark verzinnt ist. Der gewölbte

Deckel W besteht ebenfalls aus verzinntem Rothkupfer und

nimmt die Röhren x und g

auf. Erstere mündet einen halben Zoll über dem Boden, wohingegen letztere bloß bis

in die Kuppel reicht. Auch befindet sich auf dem Deckel noch das Ventil G.

An dem tiefsten Punkte dieses inneren Gefäßes T, T ist

die Röhre D mit dem Hahn E

angebracht. Der Theil der Röhre D welcher über dem Hahn

E liegt, steht mit dem Niveaumeter F in Verbindung.

Die äußere größere Halbkugel J, J besteht aus Gußeisen

und es befinden sich an derselben die Röhren y und Z. Erstere dient zum Zuführen von Wasserdampf, letztere

zum Ablassen des condensirten Wassers.

Das Condensationsgefäß C besteht aus Eisenblech und

enthält zwei kupferne, innen verzinnte Schlangen, wovon jede mit dem entsprechenden

Extractor vermittelst der Röhren i und l in Verbindung steht.

H dient zum Zufließen des kalten und R zum Abfließen des heißen Wassers.

Handhabung dieses Apparates.

Man öffnet zuerst die Oeffnung t des Extractors A und bedeckt den Boden mit einer circa ¼ Zoll dicken Filzscheibe, welche ⅔ der Bodenfläche

einnimmt. Dieselbe ist im Mittelpunkte mit einem Filzpfropf versehen, welcher durch

Aufeinanderheften kleiner Filzscheibchen gebildet ist und bequem in die Röhre u gebracht werden kann.

Dieser Pfropf darf nicht zu fest schließen, da sonst der Abfluß zu sehr gehemmt und

zuletzt unmöglich wird. Auch richtet sich je nach der zu extrahirenden Substanz die

Dichtheit des Filzes und die Dicke desselben.

Man verschließt nun t wie schon erwähnt und füllt durch

die Füllöffnung k die zu extrahirende Substanz, d. h.

den geknirschten oder gemahlenen Samen ein. Derselbe wird in dem Gefäße gleichförmig

vertheilt, ohne daß man ihn erheblich zusammendrückt. Man kann ohne Nachtheil den

Extractor bis zum Beginn des Deckels füllen und legt nun eine Filzscheibe auf,

welche der Oberstäche entspricht und für die Nöhre i den

entsprechenden Ein- und Ausschnitt hat. Alsdann verschließt man die

Füllöffnung sorgfältig.

Von den Hähnen sind geschlossen o, q, w und E;

dagegen sind geöffnet m, m′, v und h.

Durch Oeffnen des Hahnes o der Röhre n, welche mit dem Behälter in Verbindung steht worin

sich das Lösungsmittel (Canadol) befindet, stießt letzteres in den Extractor und

wird durch die aufgelegte Filzscheibe gleichförmig vertheilt. Die Luft welche sich

in dem Apparate befindet, entweicht durch die Röhre l

und die Hähne m und m′.

Das Lösungsmittel gelangt mit Oel beladen durch die Röhre u, den Hahn v und die Röhre x, x in das Sammel- und Siedegefätz B. Die Luft welche aus letzterem verdrängt wird,

entweicht durch die Röhre g, den Hahn h, die Schlange f, f, Röhre

i, i und gelangt schließlich durch den Hahn m′ ebenfalls in's Freie.

Nachdem eine hinreichende Quantität des Lösungsmittels, welche vorher bestimmt werden

muß, zugeflossen und T, T bis zu ⅔ gefüllt ist,

was man durch das Niveaumeter F erkennt, wird o geschlossen und vermittelst der Röhre y ein schwacher Dampfstrahl, welcher nach dem Siedepunkt

des Lösungsmittels zu bemessen ist, eingeblasen und dadurch der Inhalt in T, T in's Sieden gebracht.

Da x, x durch die Flüssigkeit gesperrt ist, so entweichen

die sich bildenden Dämpfe des Lösungsmitels durch die Röhre g und gelangen in die Schlange f, f, wo sie

anfangs vollständig condensirt werden und nach B

zurückfließen. Nachdem der Inhalt in A sich erwärmt und

schließlich den Siedepunkt des Lösungsmittels erreicht hat, gelangen die Dämpfe

durch die Röhre i, i nach dem Condensator

C und werden hier verdichtet. Sobald durch den Hahn m′ von dem Lösungsmittel abfließt, wird derselbe

geschlossen. (Selbstverständlich mündet der Hahn m′ in ein Sammelgefäß). Es stießt nun das condensirte Lösungsmittel

wieder zurück in den Extractor. Auf diese Weise wird der Same mit einer

Verhältnißmäßig geringen Quantität des Lösungsmittels ausgezogen.

Damit man erkennen kann ob der Same vollständig ausgezogen und von seinem Oele

befreit ist, schließt man den Hahn v und nimmt

vermittelst des Probehahnes w eine Probe. Erzeugt die

genommene Probe auf Papier noch einen bleibenden Oelfleck, so ist die Extraction

noch nicht beendet; findet das Gegentheil statt, so ist der Same erschöpft und man

schließt den Hahn l, damit der Zufluß des Canadols zu

dem Samen nicht mehr stattfindet und durch m1 abfließt.

Man läßt nun durch die Röhre d Wasserdampf in das

Mantelgefäß

b, b eintreten, wodurch der Inhalt bedeutend stärker

erwärmt wird und die sich entbindenden Canadoldämpfe einen bedeutenden Druck auf die

Obersläche des Samenrückstandes ausüben. Der größte Theil des von dem Samen

aufgesaugten Lösungsmittels wird nun nach unten hingepreßt und gelangt durch die

Röhre u, dem Hahn v und die

Röhre x, x nach B.

Man hat bei diesen Manipulationen ganz besonders vorsichtig zu seyn und das Niveau in

T, T zu beobachten. Man muß nämlich bedenken daß B zu ⅔ angefüllt war, der Inhalt sich durch die

Erwärmung ausgedehnt hat und nun noch fast das ganze Quantum des in dem

Samenrückstande enthaltenen Lösungmittels hinzukommt, daher ein Uebersteigen der in

B enthaltenen Flüssigkeit in die Schlange f, f und schließlich in den Condensator stattfinden

kann, wodurch ein großer Verlust herbeigeführt wird.

Steigt das Niveau in B zu hoch, so muß sofort der Dampf

nach A abgestellt und der Hahn q der Röhre p langsam geöffnet werden.

Nachdem man das Abpressen beendigt hat, was man daran erkennt daß das Niveau in B abnimmt, so öffnet man q

und schließt v.

Die Röhre p steht mit einer Kühlvorrichtung und diese mit

einem Exhaustor in Verbindung, wodurch die sich bildenden Canadoldämpfe kräftig aus

dem Samenrückstand abgesaugt und, die Kühlvorrichtung passirend, verdichtet

werden.

Auf diese Weise wird der Samenrückstand sehr schnell pulverig trocken. Kühlt sich die

Röhre p bei kräftiger Wasserdampfströmung dennoch ab, so

ist der Samenrückstand trocken und enthält kein Lösungsmittel mehr. Er kann nun

durch Oeffnen von t ausgeleert werden. Bei einer gut

geleiteten Operation hat der Samenrückstand kaum einen schwachen Canadolgeruch.

Der Inhalt des Apparates B wird nun durch Oeffnen des

Hahnes E, dessen Röhre mit einem Abblaseständer in

Verbindung steht, abgelassen und durch Einblasen von Wasserdämpfen von dem Canadol

auf bekannte Weise befreit. Das abgeblasene Oel wird dann mit Kochsalz oder

verwittertem Glaubersalz entwässert.

Auch in der chemischen Technik, z. B. bei der Darstellung der Chinin- und

anderen Basen, kann der Apparat mit Vortheil angewendet werden.

Ich hebe nachträglich noch besonders hervor, daß bei der Darstellung von Speiseöl der Apparat im Inneren auf die beschriebene

Weise verzinnt seyn muß und das Verzinnen mit reinem, nicht

mit Blei legirtem Zinn geschehen muß.

Cöln, im Mai 1871.

Tafeln