| Titel: | Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Körper; mitgetheilt von Julius Löwe. |

| Autor: | Julius Löwe [GND] |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXVI., S. 251 |

| Download: | XML |

LXVI.

Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes

organischer Körper; mitgetheilt von Julius

Löwe.

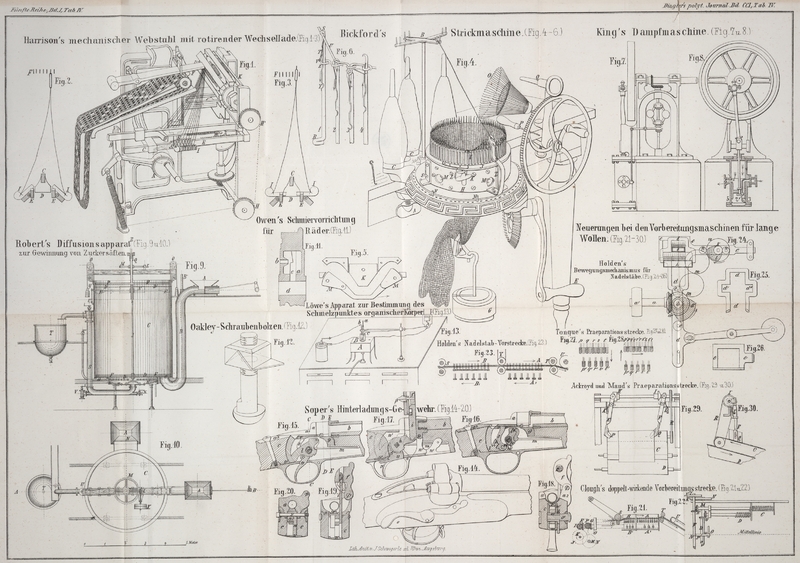

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Löwe's Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes organischer

Körper.

Die Methode zur Bestimmung des Schmelz- und Erstarrungspunktes organischer

Körper, welche in den Laboratorien wohl die häufigste Anwendung findet, beruht auf

der Beobachtung feiner, in Capillarröhren aufgesogener Fäden oder Säulchen der zur

Prüfung vorliegenden Substanz. Sie verlangt zu einem Versuche allerdings nur wenig

Material, dagegen Sorge für eine möglichst gleichförmige Mischung der nur durch

Strömung sich erwärmenden Flüssigkeit, welche zur Aufnahme des Thermometers und der

Capillarröhre dient, und ferner noch eine getheilte Aufmerksamkeit für den Stand des

Thermometers und den beginnenden Schmelzpunkt der Substanz. Bei Anwendung von

Körpern, deren Schmelzpunkt unter 100° C. liegt und bei denen also Wasser als

wärmendes Bad dient, stellt sich oft der kleine, die Beobachtung störende Uebelstand

ein, daß die entweichenden Wasserdämpfe sich an dem Thermometer und der

Capillarröhre niederschlagen.

Die neue Methode zur Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Körper, welche ich

hier zur Mittheilung bringe, verlangt nur nach sorgfältiger Aufstellung der hierzu

erforderlichen Apparate die genaue Beobachtung des Thermometers, dessen Gang und Stand durch Einstellung

eines Fernrohres bis zu Unterabtheilungen eines Thermometergrades sicher verfolgt

werden kann. Als wärmendes Bad dient hier bei allen Fällen Quecksilber, welches

Metall durch seine gute Wärmeleitung eine größere Sicherheit bietet und wenigstens

keine Mischungsmanipulation erfordert und nicht leicht Dämpfe entbindet, die gerade

ein genaues Ab lesen der Thermometergrade beeinflussen. Auch diese Methode erheischt

nur ein geringes Versuchs-Material, um in zwei Prüfungen den Schmelzpunkt des

reinen Körpers mit Sicherheit festzustellen. Sie fußt auf der Thatsache, daß ein

elektrischer Strom eines schwach wirkenden Elementes bei geschlossener Kette einen

in den Kreis eingeschaltenen kleinen elektromagnetischen Weckerapparat in Thätigkeit

versetzt. Wird nun bei geschlossener Kette ein Platindraht, mit einer den

elektrischen Strom nicht leitenden Substanz überzogen, deren Schmelzpunkt ermittelt

werden soll, in den Kreis des Stromes eingeschoben, so ist letzterer unterbrochen

und erst in dem Augenblicke, bei welchem in Folge der gegebenen Temperatur der

Ueberzug abschmilzt, findet der Strom wieder seinen Weg zum Wecker-Apparate

und kündet auch das Lärmsignal den Punkt an, bei welchem die herrschende Temperatur

des Quecksilberbades am eingesenkten Thermometer abzulesen und als Schmelzpunkt der

Substanz zu notiren ist.

Der zu diesen Bestimmungen dienende, in Figur 13 dargestellte

Apparat hat nachstehende Einrichtung. Ein viereckiger Kasten von Gußeisen, A, 17 Centimet. lang, 11 Centimet. breit und 7½

Centimeter hoch, dient als Wasser- oder Oelbad, je nachdem bei Temperaturen

unter oder über 100° C. operirt werden soll. Derselbe ist verschlossen durch

einen dicht aufgeschraubten gußeisernen Deckel, in dessen Mitte sich eine

kreisförmige, am Boden geschlossene Höhlung befindet, deren Durchmesser 2½

Centimet. und deren Tiefe 4½ Centimet ist. Diese Vertiefung dient als

Quecksilber-Wanne. An der Seite dieses Deckels ist außerdem eine kleine

Oeffnung angebracht, um den entweichenden Dämpfen des Bades Abzug zu gestatten. In

dem Quecksilber genannter kleinen Wanne schwebt ein genaues Thermometer a, und um dasselbe vor Abkühlung zu schützen, ist es in

eine an beiden Enden offene Glasröhre eingeschoben, welche ebenfalls unter dem

Spiegel des Quecksilbers mündet und durch ein Stativ in senkrechter Stellung

gehalten wird. Ferner taucht in das Quecksilber der Wanne ein mäßig dicker,

zugespitzter Platindraht b, dessen äußeres Ende zu einer

Oehre umgebogen ist. Um diesen bequem in das Quecksilber lothrecht einschieben und

mittelst des Statives halten zu können, ist er in der Mitte von einer Glasröhre

umgeben und mittelst Siegellack an derselben befestigt. Die Oehre dieses

Platindrahtes wird mit

dem Kupferdrahte des Zinkpoles der Batterie verbunden. Zur Fortleitung des Stromes

ist ein zweiter etwas schwächerer Platindraht c in das

Quecksilber eingesenkt und dieser ist verbunden mit einem Kupferdrahte, welcher

letztere zum Wecker führt. Der andere Pol des elektrischen Elementes steht mittelst

eines Kupferdrahtes mit der Weckervorrichtung direct in Verbindung. Ist nun die

Kette geschlossen, so spielt der Wecker und man erkennt an diesem Zeichen die

richtige Aufstellung des Apparates. Um nach dieser Vorprüfung mit der Operation

beginnen zu können, löst man den Kupferdraht von der Oehre des Platindrahtes,

entfernt letzteren aus dem Quecksilber, glüht ihn in der Flamme der Spirituslampe

frisch aus, kühlt ihn dann unter Quecksilber ab und taucht ihn 2 bis 3 Mal schnell

in die geschmolzene Substanz, deren Schmelzpunkt ermittelt werden soll. Es bedarf

nur eines dünnen, jedoch gleichförmigen, wenige Millimeter hohen Ueberzuges, der

nicht stärker zu seyn braucht, um beim Einsenken in das Quecksilber eben den

metallischen Contact zwischen beiden aufzuheben. Es verlangt wenig Uebung zur

Erlangung dieser kleinen Manipulation, an deren sorgfältige Ausführung, beim

kleinsten Verbrauch an Substanz, immerhin ein Grad von Genauigkeit für das Resultat

des Versuches geknüpft ist. Taucht man nun den so überzogenen Draht einige

Millimeter unter die Oberfläche des Quecksilbers mit der Vorsicht, daß noch eine

belegte Stelle aus dem Quecksilber herausragt, und schließt die Kette durch

Einhängen des Kupferdrahtes in die Oehre des Platindrahtes, so ist der Strom, wie

bei geöffneter Kette durch die den Strom nicht leitende an dem Platindraht

angeschmolzene Substanz unterbrochen, und es ertönt kein Signal. Nur für den Fall,

daß der Ueberzug des Drahtes kein regelrechter war, und einen metallischen Contact

zwischen beiden Metallen zuläßt, wird ein Zeichen erfolgen und eine neue Belegung

des Platindrahtes erforderlich machen. Wird nun bei gelungener Operation das Bad mit

der Bunsen'schen Lampe erhitzt, so schmilzt die Bedeckung

des Drahtes bei einer ganz bestimmten Temperatur ab, es findet dann wieder

metallische Berührung statt, der Strom ist nicht mehr unterbrochen und bekundet

seine freie Circulation durch das ertönende Lärmsignal. Dieses ist der wirkliche

Schmelzpunkt der Substanz, dessen Höhe am Thermometer unmittelbar abzulesen und zu

notiren ist.

Bei Anwendung von Substanzen, deren Schmelzpunkt unter 100° C., überhaupt

niedrig liegt, ist es rathsam die Flamme zur Heizung des Bades klein zu halten, um

die Temperatur nicht zu rasch zu steigern. Kennt man durch eine Vorprüfung einmal

den ungefähren Schmelzpunkt der dem Versuche unterzogenen Substanz, so kann man, wie

bereits erwähnt, durch

Einstellung eines Fernrohres auf die betreffenden Thermometergrade die Ablesung

ungemein verschärfen.

Durch die beschriebene Methode erfährt man allerdings den genauen Schmelzpunkt der

Substanz, allein der Erstarrungspunkt derselben ist durch sie begreiflich nicht

gegeben, da die geschmolzenen Tropfen beim Aufsteigen leicht von der Oberfläche des

Quecksilbers abfließen. Der angegebene Apparat dient, mit der kleinsten Menge

Substanz, jedoch auch zu diesem Zwecke, sobald man Batterie und

Wecker-Apparat ausschaltet. Man operirt dann nur auf dem Quecksilberspiegel,

der durch die regelmäßige Wärmeleitung des Metalles schon genaue Bestimmungen

ermöglicht. Zu diesem Zwecke legt man auf die convexe Oberfläche der kleinen Wanne

einen Splitter der Substanz, deren Schmelzpunkt ermittelt werden soll, stellt über

die kreisförmige Oeffnung der Quecksilberwanne den abgesprengten Hals B einer Kochflasche, um das Metall vor Abkühlung von

Außen möglichst zu schützen, und senkt dann das Thermometer mit seiner Umhüllung

ebenfalls wieder schwebend in das Quecksilber. Der Apparat ist so für die

Beobachtung zugerichtet. Das Bad wird darauf erwärmt und man beobachtet mit bloßem

oder bewaffnetem Auge genau den Moment der eintretenden Schmelzung, bei welchem der

Stand des Thermometers als Schmelzpunkt zu notiren ist. Wird darauf die Heizquelle

unter Vermeidung jeglicher Erschütterung vorsichtig entfernt, und tritt langsame

Abkühlung ein, so ließe sich auch der Punkt ermitteln, bei welchem der auf der

Oberfläche des Quecksilbers schwimmende, wasserhelle Tropfen erstarrt und wieder

undurchsichtig wird. Nach diesem Verfahren habe ich ebenfalls recht befriedigende

Resultate erlangt, allein es ist hier eine ungleich größere Aufmerksamkeit

erforderlich, als bei der zuerst erwähnten Methode. Mit wenigen Milligrammen

Substanz läßt sich der Versuch öfter mit Sicherheit wiederholen, nur muß man bei

gleichzeitiger Ermittelung des Erstarrungspunktes sorgsam jede Erschütterung

vermeiden, durch welche der flüssige Tropfen leicht von der convexen Fläche des

Quecksilbers abfließt und der ferneren Beobachtung sich entzieht. Bei beiden

Verfahrungsarten bedarf es nur einer Abkühlung des Bades von 2–3° C.

unter dem Schmelzpunkt der Substanz, um mit derselben einen neuen Versuch zu

beginnen, so daß die zwischen zwei Operationen liegende Zeit nur eine geringe ist

und sich noch auf die Weise abkürzen ließe, daß man dem Bade etwas heißes Wasser

entzieht und dieses durch kaltes unter Mischung ersetzt.

Ob das im Vorstehenden beschriebene Verfahren bedingungslos sich für alle organischen

Substanzen, namentlich von sehr hohem Schmelzpunkte, möchte zur Ausführung bringen

lassen, ohne Modificationen zu erleiden, wage ich kaum zu behaupten, bevor nicht ein langer

Gebrauch des Apparates eine größere Erfahrung liefert; allein bei Körpern von nicht

sehr hohem Schmelzpunkte dürfte nach vieler Prüfung dessen vortheilhafte Anwendung

kaum zweifelhaft seyn und in der Praxis sichere Dienste leisten.

Im Nachstehenden gebe ich den mit dem elektromagnetischen Wecker-Apparate

festgestellten Schmelzpunkt einiger unter 100° C. schmelzenden Substanzen,

bei dessen Ermittelung es mir vorerst weniger um Feststellung des wirklichen

Schmelzpunktes bei chemischer Reinheit zu thun war, als vielmehr darum, ausfindig zu

machen, wo der nach dem Wecker-Signale notirte Stand des Thermometers bei ein

und derselben Substanz ein stabiler blieb.

Weißes sublimirtes

Naphtalin.

Schmelzpunkt = 81° C.

81° C.

81° C.

81° C.

81° C.

Paraffin.

Schmelzpunkt = 57° C.

57° C.

57° C.

57° C.

57° C.

Wallrath.

Schmelzpunkt = 45° C.

45° C.

45° C.

45° C.

45° C.

45° C.

Weißes

Bienenwachs.

Schmelzpunkt = 64° C.

64° C.

64° C.

64° C.

64° C.

64° C.

Stearin.

Schmelzpunkt = 54° C.

54° C.

54° C.

54° C.

54° C.

54° C.

Frankfurt a. M., im Juni 1871.

Tafeln