| Titel: | Allen's Frictionskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXXVI., S. 285 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Allen's Frictionskuppelung.

Nach dem Scientific American, Juni 1871, S.

390.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

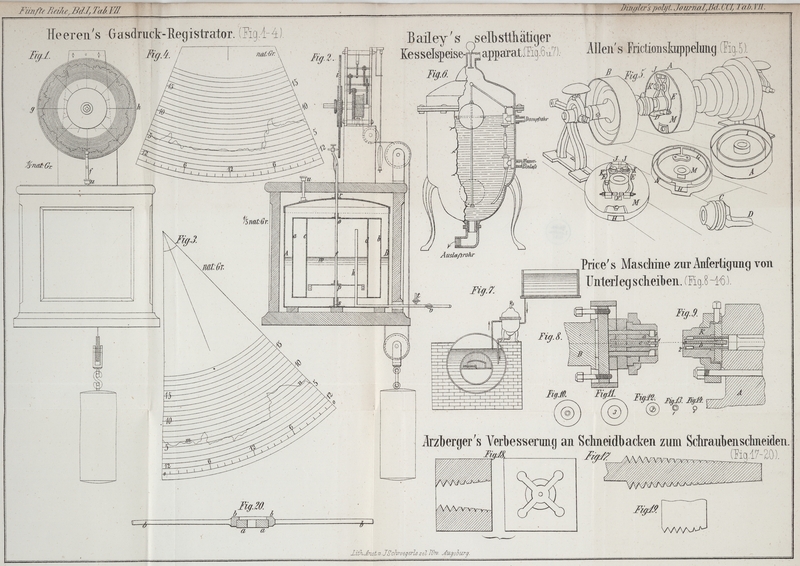

Allen's Frictionskuppelung.

Edwin F. Allen in Providence (Amerika) ließ sich die in

Fig. 5 in

der Ansicht und in verschiedenen Details abgebildete Frictionskuppelung für

Riemenscheiben etc. patentiren.

A und B bezeichnen zwei

Scheiben, welche durch Verschiebung des Stellringes C

abwechselnd mit der Welle in Verbindung gesetzt werden. In diesem Falle sind an dem

Ring C nach beiden Seiten hin keilförmige Ansätze D vorhanden.

Wie in der Detailansicht — rechts in der Abbildung — zu ersehen ist,

geht concentrisch zum Spurkranz der Scheibe A oder B ein Ring I, um welchen der

eigentliche Kuppelungstheil M — weiter links von

beiden Seiten dargestellt — gelegt wird. Derselbe besteht aus einer Platte

mit einem vorstehenden Kranz N am Umfang; an diesem ist

bei H ein gegenüber der Verbindungsstelle gespaltener,

elastischer Ring G befestigt, welcher um den an der

Scheibe A angegossenen Kranz I lose oder fest angelegt werden kann. Im letzteren Falle muß die Scheibe

die Umdrehungen der Welle mitmachen, auf welcher der Kuppelungstheil M aufgekeilt oder mittelst Schrauben befestigt ist.

Um den federnden Ring G anzuziehen, sind die beiden Enden

desselben mit den Ansätzen J, J versehen, welche durch

die durchbrochene Scheibe M auf der anderen Seite

hervortreten und mittelst der gekrümmten Hebel E, E genähert werden können.

Diese Hebel sind bei K drehbar angeordnet und an ihrem

unteren Ende befinden sich Stellschrauben F, zwischen

welche der Keil D des Gleitringes C eingeschoben werden kann.

Der Gleitring C sitzt mittelst Keilnuth auf der Welle und

wird vom Arbeiter mit Hülfe eines Stellhebels nach links oder rechts gerückt, wenn

die eine oder die andere Scheibe (A oder B) gekuppelt werden soll. In der Mittellage des

Stellringes C laufen beide Scheiben leer.

Tafeln