| Titel: | Neue Nähmaschine zur Handschuhfabrication. |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXXIX., S. 291 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Neue Nähmaschine zur

Handschuhfabrication.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

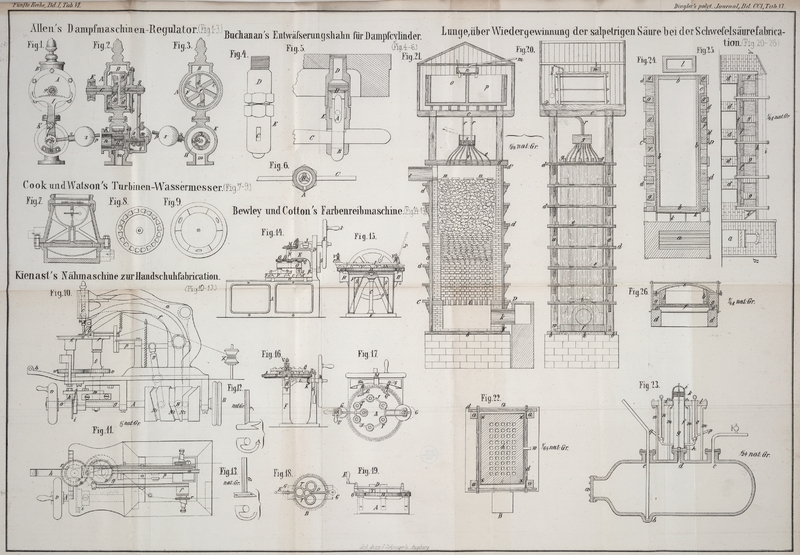

Kienast's Nähmaschine zur Handschuhfabrication.

Diese Maschine stellt die sogenannte überwendige Naht her,

und zwar mit einem Faden sowohl wie mit zwei Fäden; sie ist also mit anderen Worten eine einfädige und zweifädige

Nähmaschine. Für Greifer oder Schiffchen hat sie andere, und zwar rotirende

Mechanismen, dagegen arbeitet sie mit gewöhnlicher Nähmaschinen-Nadel. In der

Praxis eignet sie sich besonders gut zum Nähen von

Handschuhen, und wird hierzu gewiß eine bis jetzt bestehende Lücke

ausfüllen.

Von den beigegebenen Darstellungen der Maschine (ohne Gestell) ist Fig. 11 ein Grundriß und

Fig. 10

ein Aufriß; die in wirklicher Größe gezeichneten Figuren 12 und 13 stellen

Mechanismen dar, welche bei anderen Maschinen durch Greifer und Schiffchen vertreten

werden.

Die unter dem (nicht gezeichneten) Tische befindliche Welle A ist die Hauptbetriebswelle der Maschine, und wird (wie gewöhnlich) durch

Trittbret mittelst der Schnurrolle B von dem Nähenden

getrieben, kann aber auch, beim Anlassen der Maschine, durch das Handrad v in Umdrehung gesetzt werden.

Für die Stoff-Transportirung befindet sich auf der genannten Welle A zunächst das Rad i;

dasselbe setzt ruckweise das Rad o und dieses wieder das

Rad g in Bewegung; g, dessen

oberes Ende den metallenen Teller f trägt, sitzt auf

einer Welle. Die Welle dieses Tellers treibt mittelst der Räder v und v′ einen eben

solchen zweiten Teller f1, dessen obere Kante sich gegen den Rand des Tellers f legt und durch eine Feder h gegen diesen gedrückt wird. Zwischen die Ränder der erwähnten Teller f und f1 wird der zu nähende Stoff gebracht und der erwähnte Druck mit

dem linken Fuße ausgeübt, indem von h eine Stange nach

einem Fußtritte angeordnet ist. Uebrigens kann durch Auswechselung des Rades o auch die Geschwindigkeit der Transportscheiben f und f1, d. h. die Länge des Stiches geändert werden, was eine und

dieselbe Maschine für die verschiedensten Arbeiten brauchbar macht.

Die anderen Mechanismen werden mittelst des Theiles H der

Welle A bewegt, welcher verstärkt und mit drei Nuthen

versehen, die Hebel bewegt. — Die Nuth Nr. 1 bewegt zunächst, mittelst v und p, geradlinig hin und

her, die horizontal liegende Nähnadel, deren Nuth nach unten gestellt ist. Die Nuth

Nr. 3 bewegt den Hebel a, welcher bei seiner Bewegung

mittelst einer Spiralnuth den Cylinder x dreht, mit dem

entweder der Körper Fig. 12 oder Fig. 13 verbunden wird.

Jeden der letzt erwähnten Körper wollen wir Bogenfänger

nennen. Die Nuth Nr. 2 endlich bewegt den Hebel f, der

am Ende mit dem Körper b verbunden ist, welcher

auf- und abwärts bewegt wird. Dieser Körper werde Geradfänger genannt, und es sey noch bemerkt, daß sowohl der Geradfänger

wie die Bogenfänger sich in senkrechter Richtung verstellen lassen.

Die Nahtbildung mit einem Faden geschieht in folgender

Weise: Es wird dazu der Bogenfänger c (Fig. 12) in x eingesetzt. Man leitet dazu den Faden von der

Fadenrolle X durch die Spannungsscheibe r (Fig. 11) über die Spirale

nach dem Nadelhalter d; man fädelt dann den Faden von

unten nach oben ein. Nun drückt man auf die Feder h,

öffnet dadurch die

Transportteller und legt den zu nähenden Stoff dazwischen. Jetzt kann die Maschine

durch das Handrad v in Bewegung gesetzt werden (dasselbe

ist hierzu von links nach rechts zu drehen), und es wird dabei die Nadel den Stoff

durchstechen. Bei etwa 4 Millimeter Rückgang bildet der Faden eine hochstehende

Schleife. In diese greift mit der unteren Gabel der Bogenfänger c, Fig. 12, welcher sich

kreisförmig bewegt, und legt die Fadenschleife über die Kante des Stoffes. Nun kommt

der Geradfänger b und drückt diese Fadenschleife so tief

nieder, daß die Nadel in diese Schleife einsticht, wodurch die Kette hergestellt

ist. Durch Fortsetzung dieser Operation wird eine schöne überwendige Naht

gebildet.

Die Nahtbildung mit zwei Fäden geschieht in folgender

Weise: Dazu wird zunächst der Bogenfänger a (Fig. 13) in

x eingesetzt. Derselbe hat am hinteren und vorderen

Ende ein Loch, und nach Außen eine Fadenrinne. Der zweite, in diese Löcher kommende

Faden wird von hinten nach vorn in diesen Bogenfänger eingezogen und beim Nähen nun

ebenso wie beim einfachen Faden verfahren. Der gegenwärtige Bogenfänger a, welcher den zweiten Faden enthält, greift ebenfalls

in die Schleife, welche sich bei etwa 4 Millimeter Rückgang der Nadel am Nadelfaden

bildet; dadurch verkettet sich der Fängerfaden mit dem Nadelfaden; der Bogenfänger

a trägt seinen Faden nun über die Kante des Stoffes

und vabei drückt, wie früher, der gerade Fänger b den

Nadelfaden so tief, daß die Nadel in die Schleife sticht und die Verschlingung

fertig ist. Diese Naht wird etwas stärker wie die vorige, was für Handschuhe sich

nicht, wohl aber für Strumpfwaare empfehlen wird.

Bei Handnäherei kann ein Mädchen in 12 Stunden 2 Paar, beim Nähen mit dieser Maschine

in derselben Zeit 12 Paar Handschuhe nähen, so daß die Leistungen derselben als

vorzügliche zu betrachten sind.

Erfinder dieser Maschine ist der Maschinenfabrikant Kienast in Berlin, welchem sie auch in mehreren Staaten patentirt

wurde.

Dr. Robert Schmidtin Berlin.

Tafeln