| Titel: | Ueber die Wiedergewinnung der salpetrigen Säure in der Schwefelsäurefabrication; von Dr. Georg Lunge. |

| Autor: | Georg Lunge [GND] |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXXXVII., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Ueber die Wiedergewinnung der salpetrigen Säure

in der Schwefelsäurefabrication; von Dr. Georg Lunge.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Lunge, üb. Wiedergewinnung der salpetrigen Säure in der

Schwefelsäurefabrication.

Die wichtigste Aufgabe welche dem Schwefelsäurefabrikanten heut zu Tage obliegt, ist

unstreitig die mehr oder weniger vollständige Wiedergewinnung der während des

Processes in Verwendung kommenden salpetrigen Säure. Es ist wohl bekannt, daß man

mit verhältnißmäßiger Leichtigkeit eine gute Ausbeute an Schwefelsäure erhalten kann, wenn man

nur recht viel Salpeter anwendet.

Dieß ist der Fall sowohl bei der Fabrication aus Schwefel, als bei derjenigen aus

Kiesen, wobei selbstverständlich hier vorausgesetzt werden muß, daß man die

letzteren so viel als möglich todt brennt (was bei kupferhaltigen Kiesen freilich

nicht ganz so leicht als bei reinem Eisenkies zu erreichen ist, und auch, mit

Rücksicht auf die spätere Verhüttung, bei denselben nicht so sehr angestrebt wird).

Wenn wir eben nur von der einmal erzeugten schwefligen Säure reden, so liegt Alles

daran, daß dieselbe in den Kammern eine reichliche Menge Salpetergas vorfinde, um

ihr zur Oxydirung in Schwefelsäure behülflich zu seyn. So wie man, etwa veranlaßt

durch die neuerlich so hoch gestiegenen Salpeterpreise, versucht an Salpeter

abzubrechen, rächt sich dieß gleich in einer Verminderung der Ausbeute, welche mit

Leichtigkeit 20 oder 25 Procent betragen kann. Nach meiner Erfahrung darf man (ohne

Anwendung des Gay-Lussac'schen Apparates) nicht

wesentlich unter 10½ Procent Natronsalpeter von dem im rohen Kiese

enthaltenen Schwefel gebrauchen, wenn man nicht die Ausbeute an Schwefelsäure

vermindert sehen will, und andere Fabrikanten wenden sogar 12 Procent an. Bis vor

einigen Jahren konnte es noch streitig bleiben, ob es sich mehr lohne dieses Quantum

Salpeter einfach verloren zu geben, und etwa nur hinter der letzten Kammer einen

kleinen mit Kohks gefüllten Bleithurm aufzustellen, in welchem durch einen

Dampfstrahl oder durch herabtröpfelndes Wasser noch eine geringe Condensation

stattfinden kann, — oder aber sich des in Anlage und Betrieb einigermaßen

complicirten Gay-Lussac'schen Apparates zur

theilweisen Wiedergewinnung der salpetrigen Säure zu bedienen. Häufig wurde

namentlich behauptet, daß das Erstere besser für kleinere, das Letztere für größere

Fabriken angebracht sey. Jetzt, kann man sagen, ist die Frage unbedingt zu Gunsten

des Gay-Lussac'schen Apparates entschieden, einmal

in Folge der seit einigen Jahren eingetretenen und permanent scheinenden Steigerung

in dem Preise des Natronsalpeters, außerdem aber auch in Folge der bedeutenden

Verbesserungen in den Apparaten selbst. Namentlich in den Sodafabriken am Tyne (in

der Gegend von Newcastle) ist die Salpeterwiedergewinnung fast ganz allgemein und

sie bürgert sich immer mehr auch in den westenglischen Fabriken ein, in welchen sie

sonderbarerweise bis vor Kurzem häufig verschmäht wurde, obwohl einige derselben in

allen technischen Fortschritten an der Spitze stehen.

Der allerwesentlichste Fortschritt welcher seit einigen Jahren in England gemacht

worden ist, besteht in der verbesserten Art die mit Salpetergas beladene Schwefelsäure (welche

ich der Kürze wegen hinfort Salpeterschwefelsäure nennen will) zu zersetzen und das

Salpetergas wieder daraus zu gewinnen. Erst seit Einführung dieser neuen Methode hat

sich das ganze Verfahren nach Gay-Lussac am Tyne

allgemein Bahn gebrochen. Es scheint aber diese Methode außerhalb England noch nicht

sehr bekannt zu seyn, was ich daraus schließen darf, daß sie einem weltberühmten

französischen Fabrikanten, und einem weniger berühmten, aber vielleicht eben so

tüchtigen deutschen Fabrikanten vollständig neu war, als ich sie diesen Herren in

meiner Fabrik zeigte; auch macht Dr. Schwarzenberg in seiner sonst ganz ausgezeichneten und

ganz monographisch behandelten Beschreibung der Schwefelsäurefabrication in Bolley's Handbuch der chemischen Technologie keine

Erwähnung davon. Ich werde also vielleicht manchem meiner HHrn. Collegen einen

kleinen Dienst erweisen, wenn ich das am Tyne angewendete Verfahren zur

Wiedergewinnung der salpetrigen Säure im Einzelnen beschreibe.

Das Hauptverdienst der neuen Methode scheint ganz entschieden meinem Freunde Hrn.

John Glover in Wallsend bei Newcastle zu gebühren,

welcher die jetzt gebräuchliche Form der Denitrirungs-Thürme eingeführt hat.

Ich habe zwar von einem Fabrikanten behaupten gehört daß Hr. Glover nur die in seiner Fabrik seit vielen Jahren gebräuchliche Methode

copirt habe, aber dem widerspricht die Meinung der übrigen Fabrikanten und der

Umstand daß diese Thürme in Lancashire (weniger am Tyne) ausdrücklich als Glover's towers bezeichnet

werden.

Die Absorption der Salpetergase durch concentrirte Schwefelsäure findet bei uns ganz

in derselben Weise statt wie es von jeher geschehen und allen deutschen Fabrikanten

vollkommen bekannt ist, in einem Kohksthurme, mit möglichst guter Vertheilung der

absorbirenden Schwefelsäure.In dieser Beziehung sind die besseren deutschen Fabriken den allerbesten

englischen mindestens ebenbürttig. Anders steht es dagegen mit der Zersetzung der Salpeterschwefelsäure. Gay-Lussac schlug vor, dieselbe in einer eigenen

kleinen Bleikammer welche mit theilweise durchgehenden horizontalen Scheidewänden

(zur Verlangsamung des Herabströmens der Säure) versehen ist, dem aus einigen

Schwefelöfen aufsteigenden Gase entgegenfließen zu lassen. Dabei tritt die

schweflige Säure mit den Stickstoffsäuren in Wechselwirkung, und es erzeugt sich

einerseits Schwefelsäure, andererseits Stickoxyd, welches weiter nach den

Bleikammern geht. Man fand es aber bald zweckmäßig, Wasserdampf zur Zersetzung

mitwirken zu lassen, wesentlich weil die kleine Vorkammer außerordentlich schnell

zerstört wurde; nach Schwärzenberg

(a. a. O.)

„zieht man es jetzt überall vor, Wasserdampf zur Zersetzung

anzuwenden.“ Wenn man dieß nun einmal thun muß, so verläßt man die

Form der Vorkammer wie sie aus Payen's Précis de Chimie industrielle in alle Lehrbücher

übergegangen und allgemein bekannt ist, und wendet die

„Kochtrommel“ an, welche Schwarzenberg sehr gut beschreibt und abbildet. Man gewinnt dabei ohne

Frage die salpetrige Säure wieder, erhält aber nothwendigerweise die denitrirte

Schwefelsäure in verdünntem Zustande, etwa 51° Baumé stark, und muß sich alle

im Absorptionsthurme zu gebrauchende Schwefelsäure erst durch Eindampfen

concentriren.

Die Fabrikanten am Tyne, und neuerlichst auch in Lancashire, sind nun wieder zu dem

ursprünglichen Principe zurückgekehrt, die Zersetzung durch die Einwirkung der

schwefligen Säure zu bewerkstelligen, aber in einer von der ursprünglichen sehr

verschiedenen Ausführung. Wir lassen die Salpeterschwefelsäure, zugleich mit sämmtlicher, der Concentrirung bedürftigen

Kammersäure durch einen Kohksthurm fließen, in welchem sie dem Gase aus sämmtlichen oder doch den

meisten Kiesöfen begegnet, welches darin von unten nach oben streicht.

Diesem „Denitrirungsthurm“ ist eben von Glover eine solche Construction gegeben worden, daß er der großen, theils

den Ofengasen an sich zukommenden, theils durch die chemische Reaction entstehenden

Hitze, zugleich mit der zerstörenden Wirkung der Säuren auf längere Zeit widerstehen kann. Ohne eine solche Construction wäre das

ganze Verfahren praktisch nicht durchführbar. Bei der Vermischung der

Salpeterschwefelsäure mit der Kammersäure, welche am besten durch geeignete

Vorrichtungen erst innerhalb des Thurmes stattfindet,

entbindet sich schon ein großer Theil des Salpetergases; der Rest wird auf dem Wege

welchen die Säure durch die Kohks und andere Hindernisse zu machen hat, durch die

ihm begegnende schweflige Säure zu Stickoxyd reducirt (unter gleichzeitiger Bildung

von Schwefelsäure) und sämmtliche Gase entweichen mit dem Strome in die erste

Kammer. Die große Hitze aber, welche in dem Thurme herrscht, reicht hin sämmtliche

durchfließende Säure so weit zu concentriren, daß sie in

der Regel unten schon so starkgradig anlangt, um ohne alles weitere Eindampfen in

dem Absorptionsthurme verwerthbar zu seyn. Natürlich kann man sie gar nicht

sämmtlich dazu verwenden, sondern behält einen bedeutenden Ueberschuß an

concentrirter Säure übrig, welcher meist noch mit Kammersäure verdünnt wird, um zur

Glaubersalzdarstellung zu dienen. Die Mehrzahl der Fabriken verschafft sich ihren

ganzen Bedarf an concentrirter Säure auf diesem

Wege.

Die großen Vortheile dieses Verfahrens liegen auf der Hand. Man erspart nicht nur den

Wasserdampf für eine Kochtrommel und die Feuerung zur Wieder-Eindampfung der

verdünnten Schwefelsäure, sondern man concentrirt nebenbei auch noch sämmtliche

Kammersäure, und zwar ohne allen Verlust durch entweichende Schwefelsäuredämpfe, da

ja sämmtliche Gase in die erste Kammer gehen; dieß erspart also wiederum Feuerung

und Reparaturkosten für die Abdampfpfannen. Zu gleicher Zeit kühlt man das aus den

Kiesöfen kommende Gas in dem Denitrirungsthurm so weit ab, daß es unmittelbar ohne

den mindesten Schaden in die erste Hauptkammer gehen kann.

Wenn man (wie dieß in England wohl ganz allgemein geschieht) das nothwendige

Salpetergas dadurch erzeugt, daß man Töpfe oder offene Cylinder in den Weg der

Ofengase einschaltet und dieselben mit Natronsalpeter und Schwefelsäure beschickt,

so leitet man am besten das Gemisch von schwefliger Säure und Salpetergasen direct in die erste Kammer, nicht durch den Denitrirungsthurm. Das Gas von einigen wenigen Kiesöfen

wird aber für diesen Zweck ausreichen, und dasjenige aller übrigen Oefen ist für den

Apparat disponibel. Wo man flüssige Salpetersäure verwendet, wird diese Frage

natürlich gar nicht auftauchen.

Diese Methode vereinigt die Vortheile beider früheren Methoden; auf der einen Seite

gelingt es dabei die Nitroverbindungen vollständig aus

der Salpeterschwefelsäure auszutreiben, was bei der Anwendung der ursprünglichen Gay-Lussac'schen Methode (Berührung von

schwefliger Säure mit der Säure aus dem Absorptionsthurme allein) kaum möglich ist;

man erreicht die vollständige Austreibung der Nitroverbindungen eben durch eine

Combination der chemischen Wirkung der schwefligen Säure mit Verdünnung durch

Kammersäure. Auf der anderen Seite aber vermeidet man den Uebelstand der bleibenden

Verdünnung, wie sie die Säure in der gewöhnlichen Kochtrommel erfährt, dadurch daß

man den Apparat zweckmäßig dazu einrichtet um die ganze Menge oder doch den größeren

Theil des zur Verwendung kommenden schwefligsauren Gases mit der Mischung von

Kammersäure und Salpeterschwefelsäure in Berührung zu bringen, und die Hitze des

Gases selbst sowie die bei der Reaction (erfahrungsgemäß) auftretende zur

Concentration des Säuregemisches benutzt. Wollte man das in dem Apparate versuchen,

wie er von Payen abgebildet ist, so würde man in

allerkürzester Zeit wieder einhalten müssen, weil sich das Blei durchbrennen würde,

und somit ist eine ganz wesentliche Vorbedingung des ganzen Verfahrens die

Construction des Denitrirungsthurmes, auf welche ich nun im Folgenden eingehen

will.

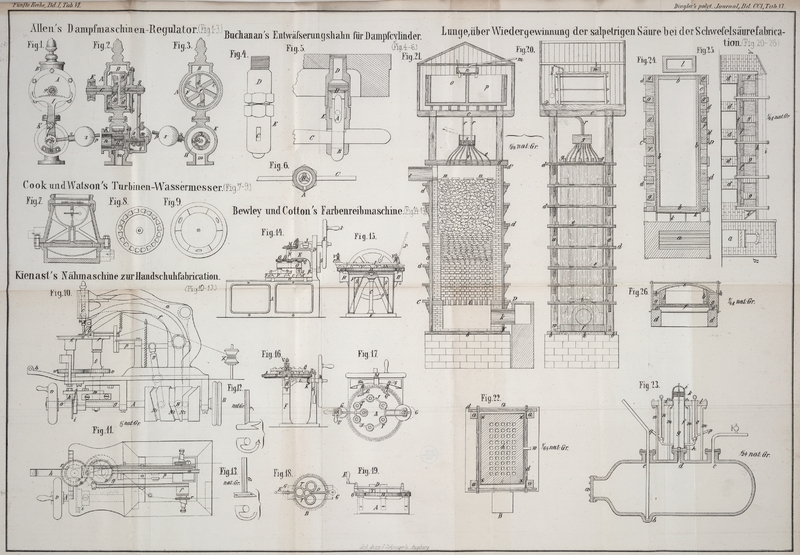

Die Abbildungen (Figur 20 bis 22) sind im Maaßstabe 1 :

64 der wirklichen

Größe, und ein Thurm von den hier abgebildeten Dimensionen reicht hin um das Gas von

etwa 140 oder 150 Centner 48 procentigem Schwefelkies per 24 Tage aufzunehmen; wenn möglich, sollte man ihn nicht ganz so weit

anstrengen.

Fig. 20 gibt

eine Ansicht von vorn, mit Wegnahme der vorderen Wand der die Cisterne schützenden

Breterhütte; Fig.

21 einen Längsschnitt, senkrecht darauf, nach A¸

B des Grundrisses; Fig. 22 einen

Horizontalschnitt nach der Linie C, D von Fig. 21. Auf

dem nach den Localumständen einzurichtenden, aber stets sehr solid anzulegenden

Fundamente ist ein Balkengerüst aufgestellt. Dasselbe besteht aus vier Eckbalken von

etwa 12 Zoll im Quadrat a, a, welche am Boden in die

eichenen Querschwellen b verzapft und an der Spitze

durch einen viereckigen Rahmen c mit allerseits

vorspringenden Balken verbunden sind. Außerdem wird das Gerüst noch durch eine

Anzahl eiserner Schraubenbolzen zusammengehalten und empfängt noch schließlich

bedeutende Festigkeit durch die zahlreichen Querriegel d,

d, welche zum Befestigen der Bleilappen dienen. Man sieht aus der

Zeichnung, daß sämmtliches Holzwerk, sowohl die senkrechten Balken a, a, als auch der Querriegel d,

d so angebracht ist, daß dasselbe nicht unmittelbar mit dem Blei in

Berührung steht; dieß ist nothwendig, um ein Werfen oder gar Verkohlen des Holzes

durch das sehr heiß werdende Blei zu verhüten. Auf der anderen Seite müssen die

Querriegel doch wieder nicht zu weit vom Blei abstehen, weil sonst die frei tragende

Oberfläche der Befestigungslappen e, e zu groß wird, was

natürlich wegen der geringen Festigkeit des Bleies zu vermeiden ist. Innerhalb des

Holzgerüstes wird dann der Bleithurm in gewöhnlicher Weise aufgebaut, so daß die

Seiten um den obersten Querriegel d' aufgebogen werden

und frei in die Schale f hinabhängen, der ganzen Länge

nach durch die Bleilappen e, e an die übrigen Querriegel

befestigt. Der Deckel ist dann ganz wie bei einer Bleikammer an Querbohlen g, g aufgehängt. Die Bleistärke beträgt für den Deckel

und die Seiten ¼ Zoll, für den Boden 5/8 Zoll. Man nimmt hin und wieder etwas

schwächeres Blei für die Seiten, es ist aber nicht zu empfehlen, da der Thurm dann

viel eher reparaturbedürftig wird. Der Boden muß unbedingt aus einem Stücke

bestehen, und dieß regulirt die Dimensionen des Grundrisses. Man kann nämlich am

Tyne keine breiteren Bleitafeln als 8 Fuß weit gewalzt bekommen; da nun 1 Fuß auf

jeder Seite aufliegen muß, um die Schale herzustellen, so bleiben nur 6 Fuß für die

Länge der einen Seite des Grundrisses. Aus diesem Grunde ist die andere Seite 10

Fuß. lang genommen, und der Thurm somit nicht ein Quadrat (was am besten wäre),

sondern ein Oblong, weil sonst der durch die Ziegelverkleidung so bedeutend verengerte Schacht

im Inneren zu klein werden würde. Wenn man also breitere Bleitafeln erhalten kann,

so ist dasselbe vorzuziehen. Die Seiten bestehen jede aus einer einzigen Bleitafel;

die Verlöthung (selbstredend mit Blei in der Knallgasflamme) findet nicht in den

Ecken statt, sondern man hält die die schmalen Seiten bildenden Tafeln etwas weiter

und biegt sie rechtwinkelig um, so daß die Naht an den mit x,

x (Fig.

22) bezeichneten Punkten der breiten Seite entlang verläuft. Der Boden

wird nicht unmittelbar auf das Fundament gelegt, sondern auf eine bei h (Fig. 20) angedeutete

Schicht Sand, etwa 2 oder 3 Zoll dick. Die Höhe des Bleithurmes ist 25 Fuß gewählt

worden; es ist natürlich darin viel Spielraum möglich.

Der Thurm ist nur inwendig ganz und gar mit feuerfesten Steinen ausgefüttert, und

zwar in viel soliderer Weise als dieß bei den gewöhnlichen Absorptionsthürmen üblich

und nöthig ist. Man muß dazu die allerdichtesten Ziegeln und Platten wählen, welche

man sich verschaffen kann. Manche Sorten Chamotte widerstehen dem Feuer

vortrefflich, halten aber den Säuren gegenüber nicht so gut Stich, als andere,

weniger feuerfeste, aber mehr glasartig gebrannte Sorten. Die letzteren sind für den

vorliegenden Zweck bei weitem vorzuziehen. Solche feuerbeständige Ziegeln und

Thonwaaren werden z. B. im Norden von Wales (bei Mold) hergestellt, und ich habe

meine Rechnung dabei gefunden dieselben zu beziehen, obwohl sie mich loco Fabrik doppelt so viel als die weltberühmten

Newcastler Chamottesteine kosteten, welche ihnen an Widerstandsfähigkeit gegen Säure

bedeutend nachstehen. Solche Ziegel von Wales, nachdem sie der heißen Säure

anderthalb Jahre ausgesetzt gewesen waren, zeigten sich noch immer vollkommen dicht

und klingend.Am besten für den vorliegenden Zweck wären vielleicht Ziegeln aus ordinärer

Glasmasse, so langsam wie möglich gekühlt.

Zunächst also ist der Boden mit 3 Zoll dicken Fliesen ausgelegt; mehr ist nicht

nöthig, da ja stets eine Schicht Säure darauf steht und die heißen Gase davon

abhält. Die Seiten aber bis zur Höhe des durchbrochenen Gewölbes i sind ringsherum durch eine 18 Zoll dicke Mauer von

Chamottesteinen geschützt. Das eben erwähnte Gewölbe ruht auf derselben Mauer und

ist so construirt, daß es nicht auf die Seiten, sondern nur nach unten drückt. Die

Durchbrechung u. s. w. sind aus der Zeichnung ohne specielle Beschreibung

ersichtlich.

Weiter darüber ist die Schutzmauer zur unteren Hälfte der Höhe 14 Zoll, und zur

oberen Hälfte 9 Zoll stark. Sämmtliche Mauern und auch das durchbrochene Gewölbe i müssen trocken aufgeführt

werden; sowohl Theer

als Thon sind völlig unzulässig als Bindemittel, wie es sich ja von selbst versteht,

zumal da der Thon sich nicht hartbrennen kann.

Die innere Füllung des Thurmes, über dem Gewölbe i,

geschieht auf das erste Drittel seiner Höhe mit lose eingesetzten feuerfesten

Steinen von derselben Masse wie die zur Verkleidung dienenden. Darauf folgen in

manchen Fällen regelmäßig geschichtete Quarz- oder Feuersteinstücke, welche

letztere durch Waschen mit Säure von aller anhängenden Kreide sorgfältig befreit

werden müssen. Man kann aber auch gleich die Kohks folgen lassen, wie sie in jedem

Falle die obere Hälfte des Thurmes einnehmen müssen. Daß man nur die allerhärtesten

Ofenkohks (nicht Gaskohks) verwenden darf, versteht sich von selbst.

Daß die schweflige Säure durch das Chamotterohr bei k

eintritt und oben durch das Bleirohr bei l abzieht, ist

ohne weitere Erläuterung ersichtlich. Beide Rohre sind mindestens zwei Fuß weit. Ein

Thurm von den hier gezeichneten Dimensionen wird die schweflige Säure von etwa 140

Eentner Schwefelkies in 24 Stunden aufnehmen können, und es ist entschieden

anzurathen, wie schon oben bemerkt, diejenigen Kiesöfen, welche den

Salpeterzersetzungsapparat erhitzen, direct in die erste Kammer münden zu

lassen.

Auf der Spitze des Balkengerüstes ist ein durch eine Scheidewand in zwei Theile

getheilter Holzbottich, mit starkem Blei ausgefüttert, errichtet, und zum Schutze

gegen das Wetter mit einer leichten Breterbehansung umgeben, welche eine Passage um

den Bottich freiläßt. Die vermittelst des später zu beschreibenden Monte-jus gehobenen Säuren fließen durch das

Steigrohr m in den kleinen mit Blei ausgelegten Kasten

n, welcher mit zwei conischen Ventilen im Boden

versehen ist, und je nachdem man das eine oder das andere davon lüftet, die Säure

entweder in die Abtheilung o oder in die Abtheilung p fließen läßt. Die eine Abtheilung ist permanent für

die Salpeterschwefelsäure, die andere für die zur Verdünnung nothwendige Kammersäure

bestimmt. Die beiden Säuren dürfen sich eben erst innerhalb des Thurmes mischen,

damit kein salpetriges Gas dabei verloren geht. In der Zeichnung ist, um dieselbe

nicht zu compliciren, die einfachste Art der Mischungseinrichtung angedeutet wie sie

früher meist gebräuchlich war, welche aber jetzt meist durch die eine weit bessere

Vertheilung ermöglichenden selbstthätig rotirenden Vertheilungsapparate verdrängt

worden ist. In jedem Falle läuft die Säure aus den Bottichen o und p vermittelst der bekannten, auch in

Figur 20

gezeichneten Regulirungsvorrichtung zur Herstellung eines gleichmäßigen Druckes und

damit Geschwindigkeit ab (Pflockventil, durch einen Bleieimer balancirt); die früher

gebräuchlichen sogenannten Mariotte'schen Gefäße (zum Ablaufe von Säure

ohne Eintritt von Luft) sind jetzt abgekommen. Die

Säure gelangt dann durch die beiden Bleirohre r, r in

den luftdicht geschlossenen Bleikasten s, durch dessen

Boden die Vertheilungsrohre t, t gehen; die Rohre r, r reichen tiefer hinab als die oberen Enden der Rohre

t, t wie es Fig. 21 zeigt, und sind

daher stets durch Säure lutirt; mithin kann das salpetrige Gas, welches bei der

innerhalb s vor sich gehenden Mischung beider Säuren

entsteht, nicht durch r nach den Bottichen o und p zurücksteigen und

in's Freie entweichen, sondern muß mit durch t, t nach

dem Inneren des Bleithurmes gehen und mit sämmtlichen darin befindlichen Gasen in

die erste Sänrekammer abziehen. Schließlich sieht man noch wie sie bei u, u auf Thonplatten fällt, welche sie herumspritzen

machen und noch besser über den Kohks vertheilen. Wenn sie, ihres Salpetergases

beraubt, und durch die heißen Ofengase concentrirt, unten ankommt, fließt sie durch

das Ueberlaufrohr w ab und durch eine mit Wasser

gekühlte Rinne nach dem für sie bestimmten Behälter, aus welchem sie theilweise

wieder auf den Absorptionsthurm gehoben und theilweise zu anderweitigem Verbrauche

abgelassen wird.

Das Heben der Säure auf die Höhe des Thurmes geschieht durch einen mit comprimirter

Luft betriebenen Monte-jus, wie dieß ja allgemein

üblich ist. In den größten Fabriken dürfte es sich empfehlen, für jede der drei

Arten Säuren, deren man bedarf, besondere Monte-jus aufzustellen, zumal da die concentrirte Säure gewöhnlich

auf eine viel größere Höhe (diejenige des Absorptionsthurmes) gedrückt werden muß,

als die Salpeterschwefelsäure und die Kammersäure. In mittleren und kleineren

Fabriken wird man jedoch fast immer mit einem einzigen Monte-jus ausreichen, welcher in den Tyne-Fabriken überall

eine der in

Figur 23

gezeichneten ähnliche Einrichtung hat. Der Hauptkörper ist ein liegender Cylinder

von starkem Eisenguß, nicht mit Blei ausgefüttert,

welcher sehr lange dauert ehe er abgenutzt wird. Das Mannloch a ist, wie man sieht, seitlich angebracht, während die drei Rohrstutzen

c, d und e zur Aufnahme

des Luft-, Füll- und Druckrohres oben angebracht sind. Diese Anordnung

scheint mir folgende Vortheile gegenüber den sonst verbreiteten stehenden

Monte-jus zu haben: Erstens leichtere

Aufstellung, da man keinen Brunnen braucht wie bei dem stehenden Monte-jus und Zugänglichkeit ringsum, so daß man

sich stets ohne Mühe von dem Zustande des Apparates überzeugen kann. Zweitens ist

die schwächste Stelle des Mannloches seitwärts; wenn also irgendwo eine

gefahrdrohende Verstopfung eintritt, so gibt fast immer die Dichtung um a nach und bläst Säure aus, ohne sonderlichen Schaden

anzurichten; selbst wenn der Mannlochdeckel ganz fortgeschleudert wird, so kann dieß

keine solche Zerstörung

anrichten wie bei dem stehenden Monte-jus, weil

die übrige Montirung ganz unabhängig von dem Mannloch ist und dabei nicht beschädigt

wird. Ueber das Luftdruckrohr bei c und das Steigrohr

bei e, welches in die Vertiefung b eintaucht und somit völlige Entleerung des Cylinders gestattet, ist

nichts weiter zu sagen. Dagegen beachte man den in den Stutzen d mündenden Einfüllungsapparat. Derselbe besteht aus dem

Bleicylinder f, welchen man so hoch macht, daß seine

Oberkante mit derjenigen der Säurevorraths-Behälter auf gleichem Niveau ist.

Innerhalb desselben geht ein conisches Ventil von Hartblei mit eiserner

bleiüberzogener Stange g, welches in dem gleichfalls aus

Hartblei geformten Ventilsitze h spielt; beide sind auf

der Drehbank ineinander passend abgedreht. Der aus dem Bleicylinder f hervorragende Theil der Ventilstange ist nicht mehr

mit Blei überzogen, sondern frei, und mit einem Schraubengewinde versehen; der

oberste Theil ist vierkantig geformt, so daß er sich in dem gleichfalls viereckig

geformten Loche in der Wölbung des Bügels i nicht

herumdrehen und hinauf- oder herabgehen kann. Auf der Stange sitzt ein mit

Muttergewinde versehenes Stellrad k, welches durch die

beiden Querarme des Bügels an seiner Stelle gehalten wird, und somit bei seiner

Drehung die Ventilstange g hebt oder senkt. Der Bügel

i ist auf das starke Bohlengerüst l aufgebolzt, welches durch die eisernen Streben m, m aus dem Monte-jus-Cylinder selbst, oder auch in beliebiger anderer

Weise, aber stets sehr stark befestigt ist; man ist mithin im Stande die

Ventilstange g mit sehr großem Drucke niederzuschrauben

und das Ventil gegen den Druck im Inneren des Monte-jus dicht zu halten. Das Ventil hat oben zwei Zoll im

Durchmesser und verjüngt sich auf anderthalb Zoll Durchmesser, das heißt 1¾

Quadratzoll Oberfläche, und hat, wenn man Säure von 1,75 spec. Gewicht 72 Fuß hoch

zu heben hat, einen Druck von 85 Pfund auszuhalten.

In den Ventilcylinder f werden nun die drei Arten Säure,

jede durch ihr eigenes Verbindungsrohr mit Ventil eingelassen; in der Figur sind der

Deutlichkeit wegen nur zwei solche angedeutet, bei n und

o. Man sieht ohne Weiteres die Einrichtung der

Ventilcylinder, welche gleiche Höhe mit f haben; die

conischen Hartbleiventile werden einfach eingesteckt oder ausgehoben, da sie keinen

Druck von unten auszuhalten haben; sobald der Monte-jus gefüllt ist, wird eben g

niedergeschraubt. Man sieht bei p und q die (in der Zeichnung abgeschnittenen) Röhren, welche

zu den Säurebehältern führen, und es wird sofort klar seyn, warum man f, n und o von gleicher Höhe

mit den letzteren wählt: nämlich damit unter keinen Umständen ein Ueberlaufen

stattfinden kann, auch wenn der Arbeiter die Ventile länger als nöthig offen

gelassen hat.

Auf die übrige Einrichtung, Luftpumpe, Vorrichtung um das Verspritzen an der Spitze

des Steigrohres zu verhüten etc., brauche ich nicht einzugehen, da jeder praktische

Fabrikant in Deutschland damit bekannt ist; nur das will ich bemerken, daß man bloß

ein Steigrohr für alle drei Säuren braucht, und statt Zweigrohren und Hahnen, welche

natürlich in diesem Falle sehr mißlich wären, die Vertheilung der Säuren nach den

verschiedenen Behältern oben auf den Thürmen durch ähnliche Ventilkästen wie der in

n (Fig. 20 und 21)

angedeutete bewerkstelligt. Es ist sehr wünschenswerth, die Denitrirungs- und

Absorptionsthürme dicht neben einander aufzustellen, da sie dann viel leichter zu

bedienen sind und man nur eine kurze Rohrleitung von der Spitze des Druckrohres nach

den anderen Thürmen hin braucht; kann man dieß aber aus localen Gründen nicht thun,

so muß der Monte—jus in der Nähe des

Absorptionsthurmes anfgestellt werden, welcher ja stets der höhere ist um von dort

die Salpeterschwefelsäure und die Kammersäure durch eine Rohrleitung nach dem

Denitrirungsthurm gehen zu lassen.

Bei der Aufstellung der Thürme muß jedoch eine Betrachtung durchaus entscheidend

seyn, nämlich daß der Denitrirungsthum nicht allzuweit von den Kiesöfen entfernt

seyn darf. Was die richtige Entfernung ist, läßt sich schwer sagen und wird wohl

erst in einigen Jahren mit Sicherheit zu bestimmen seyn, wenn man längere

Erfahrungen über die Dauer der Thürme hat. Je näher man den Thurm an die Kiesöfen

bringt, desto heißeres Gas, bessere Denitrirung und stärkere Concentrirung wird man

erreichen; legt man den Thurm weiter weg, so kühlt sich das Gas schon theilweise ab,

ehe es in den Thurm gelangt, und man kann dann nicht mehr so starke Säure erzielen,

wird aber dafür auf eine viel längere Dauer des Thurmes rechnen können; natürlich

muß man dann doch noch zum Verdampfen durch Feuer greifen, um die Säure auf die zur

Absorption erforderliche Stärke zu bringen, was dann wieder Kosten für separate

Feuerung und Reparatur der Abdampfpfanne verursacht. Was die richtige Mitte ist,

läßt sich theoretisch gar nicht feststellen und nur durch Tasten ermitteln.

Da manche Fabrikanten also doch gezwungen sind, schließlich noch zum Abdampfen zu

greifen, weil ihre Säure vom Denitrirungsthurm vielleicht nur mit 57 oder 58°

Baumé kommt, während sie doch 62° Baumé für den Absorptionsthurm brauchen, so

will ich hier noch schließlich eine Abbildung und Veschreibung einer Abdampfpfanne

geben wie sie mir unter den vielen von mir beobachteten Formen am zweckmäßigsten

erschienen ist, was ich auch durch mehrjährigen Gebrauch erprobt habe. Voranschicken

muß ich, daß in England die Abdampfpfannen mit Unterfeuer nur selten augewendet werden,

und zwar ausschließlich zur Concentrirung von Verkanfssäure. Selbst der größere

Theil der zum Verkauf bestimmten und sämmliche zum Verbranche bestimmte Säure wird

stets durch Pfannen mit Oberfeuer concentrirt. Man findet diese öfters mit einer

rings um den Oberrand angelötheten Bleiröhre versehen, in welcher ein Wasserstrom

zur Abkühlung circulirt, um den nicht von Säure bedeckten Theil der Pfanne vor dem

Schmelzen zu schützen; diese Einrichtung hat aber viele praktische Umständlichkeiten

und Uebelstände zur Folge. Diese werden völlig vermieden durch eine Construction,

wobei das Feuer an keiner Stelle mit der Pfanne in Berührnng kommt, und das

Feuergewölbe ebenfalls von derselben unabhängig ist, wie es Fig. 24, 25 und 26 zeigen, wovon Fig. 24 ein

Grundriß nach A, B, Fig. 25 ein Vorderaufriß

und Fig. 26

ein Querschnitt nach C, D, im Maaßstabe von 1 : 48 sind.

Um nicht zu viel Raum wegzunehmen, ist die Pfanne nur 15 Fuß lang gezeichnet; in

Wirklichkeit muß sie bedeuteud länger seyn, um die Wärme besser auszunutzen, und ist

in meiner Fabrik factisch 33 Fuß lang.

Die Feuerung a. ist von der Abdampfpfanne ganz

abgesondert und hier nur ganz flüchtig skizzirt.Man kann auch Gasfeuerung anwenden. Der einen Fuß weite offene

Raum zwischen der Außenwand des Feuerherdes und der Bleipfanne ist mit zwei Fuß

breiten Fliesen überdeckt, welche 6 Zoll Auflagerung in der Wand der Feuerung haben,

und somit noch 6 Zoll über den Rand der Bleipfanne vorragen; innerhalb der letzteren

ruhen sie dann auf der das ganze Innere der Pfanne verkleidenden Schutzmauer b. Die Pfanne selbst ist aus einer einzigen, mindestens

¼ Zoll starken Bleitafel hergestellt, wobei ihre Länge ziemlich unbeschränkt

ist, ihre Breite dagegen wiederum von der gerade im Handel zu erlangenden Breite des

Walzbleies abhängt; sie ist hier mit 5 Fuß Breite und 16½ Zoll tief, also aus

7′ 9″ breitem Walzblei, gezeichnet. Da das Blei zu stark ist, um mit

Leichtigkeit kalt gebogen werden zu tönnen, so macht man längs der vorgezeichneten

Biegungsstellen ein Feuer aus Hobelspänen an, natürlich mit größter Vorsicht, um ein

Schmelzen zu vermeiden; man kann das Biegen mit Leichtigkeit vornehmen. Die Ecken

werden nicht ausgeschnitten, sondern das Blei dreieckig zusammengeschlagen und

eingebogen. An einer Stelle bringt man eine Erweiterung c an, welche den Spiegel der Säure außen sehen läßt und gestattet Proben

zu ziehen, Heber einzusetzen u. dgl. Das Princip beim Setzen dieser Pfanne ist, das

Blei so viel wie möglich auswendig mit der Luft in Berührung zu bringen und inwendig

vom Feuer zu bewahren. Die Pfanne ruht auf einer Reihe von Mauerpfeilern

d, d, 14 Zoll im Quadrat, welche ganz frei stehen, so

daß der Raum dazwischen und unter der Pfanne stets zugänglich ist. Auf diesen liegen

dann zunächst starke hölzerne Längsschwellen e, e und

auf diesen, dicht neben einander, als Querschwellen dreizöllige Bohlen f, f. Diese sind mit einer dünnen Schicht Sand bedeckt,

und darauf endlich kommt die Bleipfanne selbst. Die Pfeiler, Bohlen u. s. w. sind

derartig angebracht, daß sie etwa 10 Zoll zu beiden Seiten der Pfanne hervorragen

und es gestatten kleine Mauerpfeiler g, g von 9 Zoll im

Quadrat, das Blei nicht ganz berührend, anzubringen, welche oben einen fortlaufenden

eisernen Querträger h tragen. Dieser letztere dient als

Widerlager des Pfannengewölbes i, welches somit ganz

unabhängig von der Pfanne selbst ist. Man wählt diesen Querträger am besten von

winkelförmigem Querschnitt, wie es in Fig. 26 angedeutet ist

und wendet natürlich, wie gleichfalls in allen drei Figuren gezeigt, die nothwendige

Verankerung an. Der obere Rand der Bleipfanne ist rechtwinkelig umgebogen, und

zwischen dem Eisen von h und dem Mauerwerk von i festgeklemmt (Fig. 26); dieß geschieht

um dem Rande mehr Steifigkeit zu geben. An der Feuerseite, wo die Pfanne am

heißesten wird und am ehesten nachgibt, kann man eiserne Querschienen und

Strebestangen anbringen bei k (Fig. 24 und 25). Innerhalb

der Pfanne, um ihren ganzen Rand herum, ist eine trockene

Mauer b, b von den allerhärtesten Chamottesteinen

aufgeführt, welche an den Längsseiten oben bis an das Gewölbe reicht, an der

Feuerseite, wie vorher bemerkt, die übergreifenden Chamotteplatten trägt, und an der

Fuchsseite ebenfalls nur bis zur Höhe der Pfanne geht und mit Chamotteplatten

bedeckt ist, welche bis zum Fuchs l reichen. Die Mauer

b, b steht etwa einen Zoll von den Seitenwänden der

Pfanne ab und hat unten Lücken, so daß die Säure frei circuliren kann. Es ist wohl

ganz klar ersichtlich, wie die Flamme nirgend das Blei selbst erreichen kann,

sondern stets durch eine das Blei selbst nicht berührende Chamottewand davon

abgehalten wird. Am meisten Sorgfalt muß man immer auf die dem Feuer zunächst

liegende Seite verwenden. Man sieht auch daß auswendig die ganze Pfanne der Luft

ausgesetzt ist und ihr Schmelzen auch dadurch verhütet wird. Wie bekannt, arbeitet

man in diesen Pfannen in der Regel der Art, daß man continuirlich verdünnte Säure an

der Oberflache einlaufen läßt, und concentrirte Säure durch einen Heber oder ein

unten angelöthetes Rohr dicht über dem Boden der Pfanne wegnimmt; findet man daß

diese Säure nicht hinreichend concentrirt ist, so verstärkt man einfach das Feuer,

oder verringert den Zufluß von verdünnter Säure, oder Beides zugleich.

South Shields, Tyne Chemical Company, im Juli 1871.

Tafeln