| Titel: | Ueber ein neues Manometer für Dampfdruck; von Professor C. V. Zenger in Prag. |

| Autor: | C. V. Zenger |

| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. CXV., S. 473 |

| Download: | XML |

CXV.

Ueber ein neues Manometer für Dampfdruck; von

Professor C. V. Zenger in

Prag.

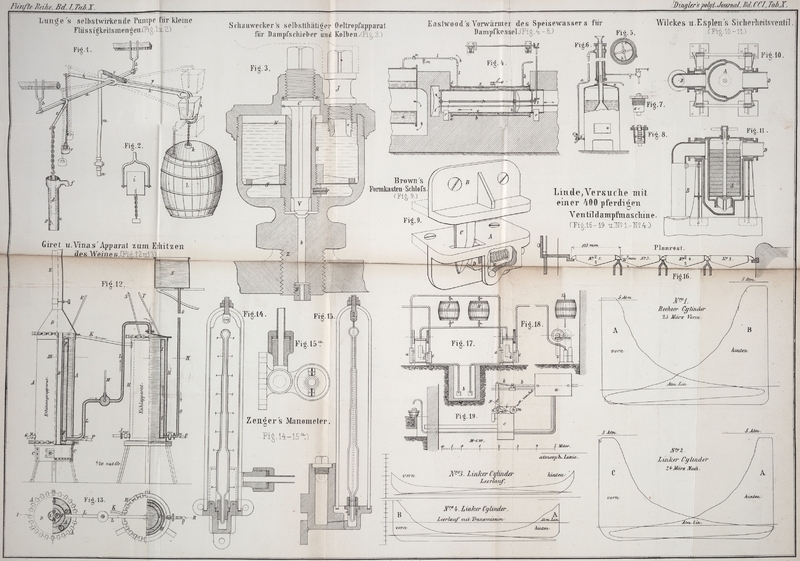

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Zenger, über sein neues Manometer.

Das offene Quecksilbermanometer sowohl, als auch das geschlossene Luftmanometer haben

sich bisher nicht bewährt; denn es traten bei ihrem Gebrauche solche Mängel zum

Vorschein, daß sie den jetzt allgemein in Gebrauch kommenden Federmanometern weichen

mußten, obwohl auch diese noch mit namhaften Fehlern belastet sind. Der

hervorragendste Fehler bei diesen ist unstreitig die Unmöglichkeit eines fixen

Constructionsprincipes, indem man die Elasticität der Feder niemals für

unveränderlich annehmen darf; im Gegentheil, die Veränderungen der Elasticität

verursachen bei denselben stabil fortschreitende, ja manchmal auch plötzliche

Veränderungen, welche besonders bei raschem Oeffnen oder Schließen des zum Manometer

führenden Hahnes durch den Stoß des gespannten Gases oder Dampfes entstehen.

Selbst bei Befestigung zweier Manometer an einem und demselben Kessel läßt sich nicht

mit absoluter Gewißheit sagen, welcher von beiden beschädigt ist, wenn sie

differirende Angaben zeigen; denn auch der Umstand, daß der Zeiger eines

beschädigten Manometers bei abgesperrtem Dampfzutritt nicht mehr auf Null zu stehen

kommt, ist kein maaßgebendes Zeichen einer Veränderung und ihrer Größe; auch können

die entstandenen Veränderungen einer und derselben Richtung seyn, so daß sie sich

gegenseitig decken.

Es steht somit vollkommen außer Zweifel, daß die elastische Feder zum Messen des

Druckes von Dämpfen und Gasen mit völliger Sicherheit nicht angewendet werden kann;

es blieb demnach nichts Anderes übrig, als zum streng richtigen Quecksilbermanometer

zurückzukehren, weil auch das Luftmanometer trotz seines im Mariotte'schen Gesetze begründeten Principes wegen der abnehmenden Größe

der Theile auf der Scala, wie auch wegen anderer Unzukömmlichkeiten fast gänzlich

beseitigt wurde.

Die Unveränderlichkeit der Elasticität eines in einer manometrischen Röhre

eingeschlossenen Gases im Vergleiche mit der Elasticität der Feder würde den Vorzug

vor den Federmanometern hinreichend sichern, und man strebte auch allseitig die

Mängel zu beseitigen, welche dem allgemeinen Gebrauche der Luftmanometer im Wege

standen, obwohl sie bei weitem empfindlicher und verläßlicher sind als

Federmanometer.

Delaveleye hat schon vor 25 Jahren den Vorschlag gemacht,

der manometrischen Röhre eine hyperbolische Gestalt zu geben, wodurch einem der

größten Nachtheile dieses Instrumentes, nämlich der sich verjüngenden Theilung

abgeholfen würde. Die Theile wären dann vollkommen gleich; allein die Anfertigung

eines bloß annähernd richtigen Hyperboloid's stößt auf unüberwindliche

Schwierigkeiten und außerdem bietet diese Form in Bezug auf die Befestigung der

Scala und der Theilung selbst bedeutende Anstände; fügt man noch die Mängel eines

dampfdichten Schlusses der manometrischen Kammer hierzu, so ist leicht einzusehen,

daß diese Idee noch nie eine Verwirklichung erreicht hat.

Auch die verkürzten, offenen Manometer, welche aus einem System von acht und mehr

verbundenen, zum Theil mit Wasser, zum Theil mit Quecksilber gefüllten Röhren

bestehen, sind wegen ihrer Mängel außer Gebrauch gekommen.

Mein neues cylindrisches Manometer mit einer Kugel am Ende des Rohres hat zum Zwecke,

den Anforderungen der Richtigkeit und Dauerhaftigkeit zu entsprechen und den früher

angeführten Uebelständen der gesperrten oder Luftmanometer zu begegnen. Der Druck

für die einzelnen Atmosphären wird auf der Scala durch gleich große Theilstriche,

deren Länge in beliebiger Größe bestimmt werden kann, angezeigt und der dampfdichte

Verschluß wird bei denselben durch ein eigens construirtes Doppelgefäß durch

Capillarität erzielt.

Dieses Instrument wurde in England,Der Verfasser hielt über sein Instrument in der Versammlung der British Association zu Edinburgh (August 1871)

einen Vortrag; die Anfertigung desselben hat er für England den HHrn. Elliott Brothers in

London (449, Strand) übertragen. Frankreich, Belgien, Holland,

Deutschland und Oesterreich patentirt, und beruht darauf daß, — das Volumen

in der Kammer der manometrischen Röhre als Einheit gesetzt, — die Rauminhalte

der übrigen Theile dieser Röhre bei vergrößertem Drucke, nach dem Mariotte'schen Gesetze, im verkehrten Verhältnisse zum

Drucke stehen müssen, sie müssen sich demnach wie 1 : ½ : ⅓ .... 1/n

verhalten, wenn der

Druck von 1 Atmosphäre auf 2, 3 .... n Atmosphären

steigt.

Die manometrische Röhre besteht daher aus so viel Röhrentheilen von verschiedenem

Querschnitte, als sie Atmosphären angeben soll, und endet oben in eine Kugel so, daß

alle Rauminhalte zum Drucke, bei welchem sie mit der Sperrflüssigkeit angefüllt

werden sollen, im umgekehrten Verhältnisse stehen.

Die einfachste Röhrenform ist die cylindrische und läßt sich auch am leichtesten

durchführen.

Kalibrirte cylindrische Röhrchen von bestimmtem Querschnitt, durch Schmelzen über

einer Lampe zu einer Röhre mit einander verbunden, bilden dann sammt der am Ende

befindlichen Kugel von gleichfalls bestimmtem Querschnitt die manometrische

Röhre.

Die Gleichungen (1) bestimmen den Rauminhalt eines jeden Theiles der Röhre, getheilt

nach dem Mariotte'schen Gesetze, z. B. für ein Manometer

auf 4 Atmosphären:

Textabbildung Bd. 201, S. 475

Die Rauminhalte der Röhrentheile sind mit v1, v2, v3, v4 und der Inhalt der am Ende der Manometerröhre

angeblasenen Kugel ist mit v5 bezeichnet.

Aus den angeführten Gleichungen lassen sich leicht die Größe und der Durchmesser der

Röhrentheile, wie auch der Durchmesser der Kugel am Ende der Röhre berechnen, und

zwar wird:

Textabbildung Bd. 201, S. 475

In diesen Gleichungen bedeuten d1 bis d5 die Durchmesser, h1 bis h4 die Längen der cylindrischen Röhrchen; nimmt man

an, daß die Länge aller Stücke, mithin die Theilung für die einzelnen Atmosphären

gleich seyn soll, so

wird h1 = h2 = h3 = h4, und setzen wir diese

Länge gleich der Einheit, z. B. 1 Zoll, dann werden die Querschnitte:

Textabbildung Bd. 201, S. 476

Es ist einleuchtend, daß die Längen der Röhrentheile, d. h. der Theile für jede

Atmosphäre, ganz beliebig gewählt werden können, daß daher z. B. zur Messung eines

größeren Druckes die oberen Röhrentheile länger gemacht werden können als die

unteren für kleineren Druck.

Die allgemeine Regel zur Construction eines Manometers für n Atmosphären läßt sich demnach durch nachstehende Gleichungen

ausdrücken:

Textabbildung Bd. 201, S. 476

woraus nachstehende Rauminhalte (Volumina) der Röhrentheile

und der Kugel berechnet werden können:

Textabbildung Bd. 201, S. 476

Die Röhrentheile können auch eine andere als cylindrische Form besitzen, ohne daß die

eben angeführten Gleichungen ihre Gültigkeit verlieren. Die Gleichheit der

Scaleneintheilung sowie die Vergrößerung der Theile für höheren Druck erfordern bloß

eine bestimmte Aenderung des Röhrenquerschnittes, nicht aber eine Aenderung des

Rauminhaltes.

Bei nicht genau kalibrirten Röhrchen fallen zwar die Längen der Scalentheilstriche

etwas ungleich aus; diese Ungleichheit wird aber um so geringer, je größer der Druck

ist, welcher Umstand die Construction der Röhrchen sehr erleichtert, weil keine

scrupulöse Genauigkeit des Kalibers gefordert wird, wenn nur der Rauminhalt des

Röhrchens gehörig kalibrirt ist.

Sollte das Manometer für 12 oder mehr Atmosphären getheilt werden, so müßten entweder

die Längendimensionen der Röhrchen oder ihre Anzahl vermindert werden, sonst würde

das Röhrchen zu lang ausfallen. Gerathener erscheint das letztere Mittel. Das Ganze

wird nämlich so eingerichtet, daß zwei oder drei Atmosphären ein gemeinschaftliches

Röhrchen gleichen Querschnittes besitzen, statt zweier oder dreier Theile ungleichen

Querschnittes.

Bei der Eintheilung des Manometers auf 8 Atmosphären, wo die Röhre bloß aus 4

Röhrchentheilen und der Kugel bestehen sollte, würde man folgende Gleichungen

erhalten:

Textabbildung Bd. 201, S. 477

Ein anderer Uebelstand bei gesperrten Manometern besteht bekanntlich darin, daß

gespannte Gase oder Dämpfe leicht durch die Flüssigkeitssäule in die manometrische

Kammer eindringen, wodurch das Volum der in der Kammer eingeschlossenen Luft

geändert und die Anzeigen des Instrumentes unrichtig werden. Dieß geschieht meistens

beim Oeffnen oder Schließen des zur manometrischen Röhre führenden Hahnes, weil

durch rasches Zusammendrücken oder Ausdehnen des Gases die Flüssigkeitssäule, z. B.

Quecksilber, zerrissen wird und ein Theil der Flüssigkeit aus dem Röhrchen

heraustritt, wodurch ein Saugen entsteht und die Gase oder Dämpfe in die durch die

Flüssigkeitssäule geschlossene Kammer eindringen können.

Das neue Manometer besitzt aus diesem Grunde ein Doppelgefäß: in dem vorderen ist die

manometrische Röhre hermetisch eingesetzt; in dem rückwärtigen, welches mit dem

ersteren nur durch ein Capillarröhrchen zusammenhängt, befindet sich die Verbindung sröhre mit

dem Dampfkessel oder dem mit gespannten Gasen angefüllten Reservoir. Die

Flüssigkeit, z. B. Quecksilber, welche die manometrische Kammer in dem vorderen

Gefäße absperrt, kommt auf diese Weise mit den gespannten Dämpfen oder Gasen nie in

Berührung und der Druck verbreitet sich nur allmählich durch das Capillarröhrchen,

wobei eine desto größere Reibung eintritt, je enger das Röhrchen ist.

Aus dieser Ursache kann die Flüssigkeitssäule niemals in eine stürmische Bewegung

gerathen, es können demgemäß auch die Gase oder Dämpfe weder in das vordere Gefäß,

noch weniger also in die manometrische Röhre eindringen und die Flüssigkeitssäule

zerreißen.

Außerdem ist die manometrische Röhre behufs eines vollkommeneren Verschlusses unten

zugeschmolzen und nur auf einer Seite mit Capillaröffnungen versehen, durch welche

die Flüssigkeit in die Röhre gedrückt werden kann.

Fig. 14 und

15 der

beigegebenen Abbildungen zeigen zwei Längenschnitte in zwei auf einander senkrecht

stehenden Ebenen.

Fig. 14 stellt

die Ansicht des Schnittes von vorn dar; in dem vorderen eisernen Gefäße befindet

sich eine Schraube, in welche die manometrische Röhre eingekittet ist; das Gefäß ist

mit Quecksilber oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit gefüllt. Die Röhre selbst

ist mit Stickstoff oder Kohlenwasserstoff angefüllt. Die drei an das hintere Gefäß

angegossenen Flantschen dienen zur Befestigung des ganzen Instrumentes mittelst

dreier Schrauben an eine Wand oder einen Ständer; das rückwärtige Gefäß communicirt

mit der manometrischen Röhre bloß mittelst zweier Capillaröffnungen. Das vordere

Gefäß besitzt einen vertieften Rand, in welchen eine oben geschlossene Glasglocke

mittelst Kautschukdichtung eingepaßt ist zum Schutz des Instrumentes vor Staub und

Beschädigungen.

Seitwärts ragen zwei eiserne Säulchen hervor; in diese wird die messingene,

versilberte Scala mit Hülfe zweier Niete hinter die Manometerröhre eingesetzt und

befestigt.

Oben führt durch eine Oeffnung der Glocke eine an der Scala befestigte Schraube,

durch deren Anziehen die Glocke mit dem Gefäß und der Scala sehr fest verbunden

wird.

Diese Vorrichtung bietet gleichzeitig Schutz für den Fall daß die Röhre gebrochen

würde; der Dampf und das Quecksilber werden dann in der Glocke aufgefangen, welche

hinreichend stark und so befestigt ist, daß sie dem Drucke genügenden Widerstand

leistet.

Die Seitenansicht Fig. 15 versinnlicht den rückwärtigen Verschluß des manometrischen Gefäßes und

die Verbindung mit dem Dampfkessel oder Gasreservoir.

Der horizontale Schnitt Fig. 15a zeigt diese Verbindung

noch deutlicher, so daß jede weitere Erklärung als überflüssig erscheint.

Das Kupferrohr ist schlangenartig gekrümmt, wodurch bei Dampfkesseln eine Ansammlung

von condensirtem Wasser erfolgt; das Instrument wird dadurch fortwährend kühl

erhalten und seine Dauerhaftigkeit erhöht. Durch eine holländische Schraubenmutter

und eine Kautschukdichtung erzielt man den hermetischen Verschluß und die Verbindung

mit dem Kessel oder Reservoir.

Das Anhalten einer gleichmäßigen Temperatur ist auch noch aus dem Grunde

vortheilhaft, weil auch das Gas in der Manometerröhre bei raschem Temperaturwechsel

seine Elasticität etwas ändert. Das Quecksilber wird in kurzer Zeit durch Oxydation

und stete Bewegung schwarz, darum füllt man die Röhre mit einem neutralen Gase, wie

Stickstoff, Kohlenwasserstoff u. f. w., und statt des Quecksilbers benutzt man sehr

vortheilhaft ein rothgefärbtes Oel von größerem specifischen Gewichte als Wasser.

Die Theilung selbst, obwohl man kalibrirte Röhren anwendet, wird immer im Vergleiche

mit dem offenen Quecksilbermanometer in der Werkstätte des Hrn. Louis Struve in Magdeburg vorgenommen, um etwaige durch

Unregelmäßigkeit der Röhrchen entstandene Fehler zu vermeiden. Ein derart

kalibrirtes, mit einer Bleimarke versehenes Instrument ist vollkommen verläßlich und

man kann mit demselben selbst bei einem Drucke von 8 Atmosphären den Druck von 1

Pfund auf einen preußischen Quadratzoll ablesen. Die Scaleneintheilung ist nämlich

zweifach: auf der einen Seite gibt sie den Druck in Atmosphären, auf der anderen den

Druck von je fünf Pfund auf einen preußischen Quadratzoll.

Die genannte Firma verfertigt auf analoge Weise auch Luftleere- und Windmesser

(Manometer für Gebläse), bei welchen jeder Wasserzoll durch einen Quecksilberzoll

oder in noch mehr vergrößertem Maaßstabe angegeben wird, so daß diese Instrumente in

Bezug auf Empfindlichkeit die mit Wasser gefüllten offenen Manometer

übertreffen.

Es erübrigt noch, die beim Messen des Druckes mittelst der Luftmanometer durch

Temperaturwechsel hervorgebrachten Veränderungen zu beleuchten. Ist das Volum des

Gases in der Manometerröhre bei der Temperatur t (bei

welcher das Gas in die Röhre eingeschlossen wurde) V0 und bei einer anderen beliebigen Temperatur Tv1, so wird:

V1 =

v (1 + αT)

v0 =

v (1 + αt)

(7)

wenn v das Volum derselben Mange

Gases bei der Normaltemperatur und α den Ausdehnungscoefficienten des Gases

bedeutet.

Die Differenz der Volumina wird:

v1

— v0 =

αv (T—t)

Die Temperaturdifferenz wird 30° C. nie übersteigen, deßhalb wird auch der

größte Unterschied:

v1

— v0 = 0,00367

× 30 v = 0,1101 v.

Beim Volumen eines eingeschlossenen Gases beträgt die größte Veränderung bloß etwa

1/10 Kubikzoll, wenn das Volum bei der Normaltemperatur gerade einen Kubikzoll

beträgt. Das unterste Röhrchen hat 2/3 des Rauminhaltes der ganzen Kammer, daher

wird die Senkung unter den Nullpunkt oder die Steigung über denselben 0,6 Linie

ausmachen, wenn auf das Manometer kein Druck einwirkt. Weil jedoch das Quecksilber

in der Röhre steigen muß, übt die gehobene Quecksilbersäule einen Gegendruck aus,

und die factische Veränderung wird deßhalb noch kleiner als oben angeführt wurde.

Dieser Fehler wird bei höherem Druck noch vermindert, weßhalb diese Instrumente

keine beträchtlicheren, durch Temperatur hervorgebrachten Veränderungen äußern;

durch eine sehr einfache Rechnung läßt sich die Correctur ermitteln, wenn mit aller

Sicherheit gemessen werden soll. Bei Dampfkesseln, sowie in vielen anderen Fällen

sind aber diese Veränderungen so unbedeutend, daß man sie füglich vernachlässigen

kann, während bei den gewöhnlichen Manometern mit Abnehmen der Länge der

Scalenstriche der Einfluß der Temperatur bei gesteigertem Druck wächst.

Die Form der Röhre und die gleichmäßige Theilung an und für sich genügen schon zu

einer solchen Herabminderung der durch Temperatur erzeugten Fehler, die man beim

Ablesen an der Theilung begeht, so daß sie bei einer Temperaturdifferenz bis

30° C. Hinlänglich genau sind.

Dasselbe gilt von den Windmessern und Vacuummetern; bei letzteren wird je nach

Erforderniß der Druck bloß auf ¼ oder nur 1/8 Atmosphäre angegeben.

Tafeln