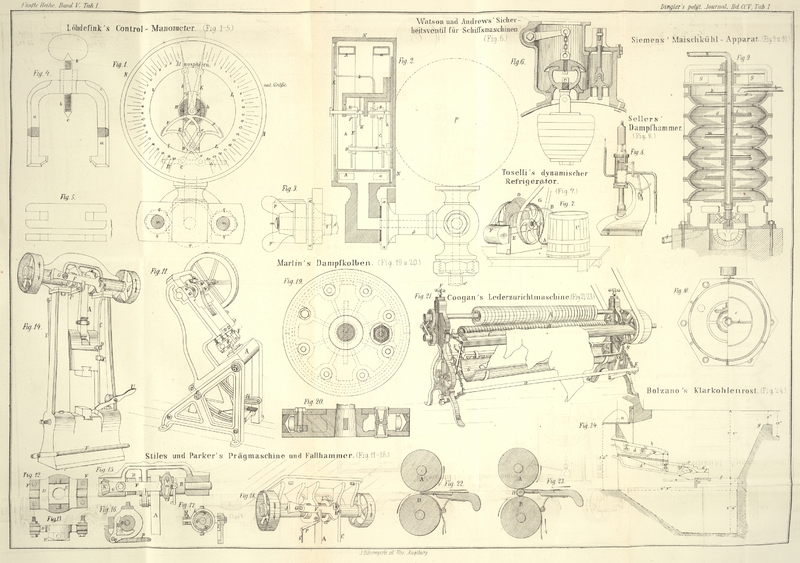

| Titel: | Stiles und Parker's verbesserte Prägmaschine und Fallhammer. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. VIII., S. 23 |

| Download: | XML |

VIII.

Stiles und Parker's verbesserte Prägmaschine und Fallhammer.

Nach dem Scientific

American, Mai 1872, S. 287.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Stiles und Parker's Prägmaschine und Fallhammer.

Die Stiles

and

Parker

Press Company in Middletown, Conn. (Amerika), ist durch

ihre ausgezeichneten und weit verbreiteten Maschinen zum Prägen aller in die

Fabrication von Silber- und plattirten Waaren, messingenen Ornamenten u.s.w.

einschlagenden Artikel, sowie durch ihre Maschinen zum Schmieden von

Agriculturgeräthschaften, Schloß- und Gewehrtheilen etc. bekannt.

Bei der in Rede stehenden Prägmaschine, Figur 11, sind zwei neue

Einrichtungen bemerkenswerth, während sie sich im Uebrigen von anderen derartigen

Pressen nicht unterscheidet. Neu ist erstens die um Zapfen drehbare Grundplatte A mit dem geschlitzten Bogen B, wodurch die Platte in horizontale, oder, wenn die geprägten Stücke

vermöge ihrer eigenen Schwere hinabgleiten sollen, in geneigte Lage gebracht werden

kann. Zur Feststellung in der gewünschten Lage dienen die Schraubenbolzen C.

Von der zweiten neuen Einrichtung geben die Figuren 12 und 13, welche den

Abstreifer (stripper) im Grundrisse und in der

Seitenansicht darstellen, die näheren Details. Auf diese Vorrichtung ist das Princip

des Universalgelenkes in Anwendung gebracht. Sie besteht nämlich aus zwei Theilen

D und E, wovon D mit dem Blocke F (Fig. 11 und

12), und

E mit D durch Zapfen

drehbar verbunden ist. Die in Folge der rechtwinkeligen Stellung dieser Zapfen gegen

einander erzielte Universalbewegung sichert, trotz der Unebenheiten des geprägten

Gegenstandes, das gerade Abstreifen des letzteren vom Stempel, so daß die

Möglichkeit eines Bruches des Stempels oder einer Verbiegung welche ihn aus seiner

Justirung mit der Matrize bringen würde, beseitigt ist.

Der Fallhammer ist in Fig. 14 in der

perspectivischen Ansicht dargestellt, während die Figuren 15, 16 und 17 einige

Details enthalten. Fig. 18 ist eine perspectivische Ansicht der neuen Theile, welche an den

Hängelagern in einer Weise angebracht sind, wie sie leicht jedem im Gebrauch

befindlichen Fallhammer angepaßt werden können. Amboß, Hammer, Bodenplatte und

Führungen unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen der bekannten Maschinen

dieser Art. Die Eigenthümlichkeit liegt in Vorrichtungen, durch welche der

Fallhammer bei seinem Aufsteigen, während des Ganges der Maschine, an jedem

beliebigen Punkte angehalten und dort nach Willkür festgehalten oder losgelassen

werden kann. Der Arbeiter ist auf diese Weise im Stande, die Stärke des Schlages

beliebig zu reguliren. Auch gestattet die Vorrichtung, behufs der Justirung der

Matrize für irgend ein Arbeitsstück, den Hammer allmählich niederzulassen, und macht

dadurch die Anwendung eines Flaschenzuges für diesen Zweck entbehrlich.

Der Fallhammer wird mittelst eines Riemens A (Fig. 14, 15 und 18) gehoben,

welcher sich auf eine Spule O (Fig. 16 und 17) wickelt.

Letztere spielt lose auf der Hauptwelle, so lange sie sich nicht mit der einen oder

der anderen der Kuppelungsklauen B im Eingriff befindet.

Die Klauen greifen unter dem Einflusse einer sinnreichen Combination von

Vorrichtungen, welche so zu sagen die Seele der Erfindung bilden, abwechselnd in die

Spule. Zu diesen Vorrichtungen gehört die Steuerungsstange (tripping rod) C mit ihrem justirbaren Hals D, der an den Hammer befestigte und mit diesem

auf- und niedergleitende Ansatz E, ferner die

Klinke F, welche durch einen Zapfen G, um den sie sich dreht, mit dem Gestell und durch

einen Gelenkbolzen H mit der Stange C verbunden ist; die Zunge I

(Fig. 15

und 17),

welche an der Klinke F sitzt und sich mit dieser auf

eine nachher zu beschreibende Weise bewegt; der Theil J

der Klinke (Fig.

14 und 15), welcher gegen den Aufhälter K

schlägt. L (Fig. 17) ist ein bei M um einen Zapfen drehbarer Hals, welcher auf die

gleichfalls um Zapfen drehbaren Schuhe N wirkt. Letztere

spielen in einer Rinne der Spule O und werden durch die

Zunge I veranlaßt, die Spule abwechselnd mit den

Kuppelungsklauen B (Fig. 15) in Eingriff zu

bringen. Der um den Zapfen Q drehbare Bremshebel P (Fig. 16) wirkt auf die

Bremsbacke R und diese gegen die Spule O, wenn es sich darum handelt, den Fallklotz aufzuhalten

oder ihn langsam niederzulassen. Die Stange S verbindet

den Bremshebel mit dem Tritt T und dem Handhebel U.

Das Zusammenwirken dieser verschiedenen Theile ist nun folgendes. Die Höhe, aus

welcher der Hammer herabfallen soll, und mithin die Stärke des Schlages, wird durch

den verstellbaren Hals D der Steuerungsstange C regulirt. Indem nämlich der Hammer in die Höhe geht,

stößt sein Ansatz E gegen diesen Hals, hebt die

Steuerungsstange und mit ihr das Ende der Klinke F,

welche durch Vermittelung der Zunge I die Spule O von den Klauen B frei

macht, zugleich aber auch den Bremshebel P auslöst, so

daß dieser nun den Bremsklotz mit voller Kraft gegen die Spule preßt und dadurch den

Hammer an dem Herabfallen hindert. Wenn nun der Arbeiter mit seinem Fuß den Tritt

T niederdrückt, so hebt er dadurch die Stange S; diese wirkt auf den Bremshebel P, zieht den Bremsklotz zurück und läßt dadurch den Hammer fallen.

Zugleich fällt auch die Klinke wieder in den Bremshebel ein, bringt mittelst der

Zunge I die Spule O mit

einer der Kuppelungsklauen B in Eingriff und veranlaßt

dadurch die abermalige Hebung des Hammers. In Folge des abwechselnden Eingriffes der

Klauen windet sich der Riemen stets in der Richtung auf, in welcher sich die Spule

dreht, so daß beim Zurückprallen des Hammers kein plötzliches Zerren des Riemens

stattfindet. Der Ansatz K des Gestelles, gegen welchen

der Theil J der Klinke sich legt, nimmt das Gewicht der

letzteren und dasjenige der Steuerungsstange auf, weßhalb diese Theile keine

bremsende Wirkung auf die Spule ausüben und deren freie Bewegung sowie den Fall des

Hammers hemmen können.

Wenn nun der justirbare Hals an der Steuerungsstange in irgend einer Höhe

festgestellt und der Tritt T niedergedrückt gehalten

wird, so erfolgt eine rasche Reihenfolge von Schlägen, deren Kraft von der Justirung

des Halses abhängt. Läßt man den Tritt niedergedrückt und beseitigt den Hals der

Stange, so kann die Steuerung auch mittelst des Handhebels U bewerkstelligt und auf diese Weise die Gewalt der Hammerschläge ganz

unter die Controlle des Arbeiters gestellt werden; dieser ist alsdann im Stande, die

Kraft derselben je nach Beschaffenheit des in seiner Hand befindlichen Arbeitsstückes zu ändern. Es sind

dieses sehr wichtige Eigenschaften, welche die Maschine für mancherlei Arbeiten

besonders geeignet machen. Der Hammer kann sehr rasch arbeiten und mit Leichtigkeit

100 Schläge per Minute von 1 Fuß Höhe vollführen.

Tafeln