| Titel: | Der Maischkühl-Apparat von L. Siemens. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XIII., S. 29 |

| Download: | XML |

XIII.

Der Maischkühl-Apparat von L.

Siemens.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

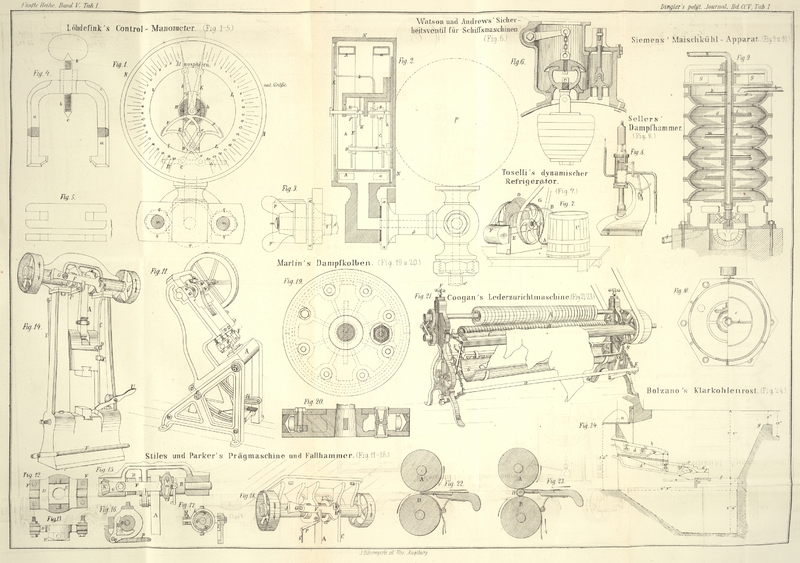

Siemens' Maischkühl-Apparat.

Nach der Patentbeschreibung im „bayerischen Industrie- und

Gewerbeblatt“ hat dieser, in Figur 9 und 10

dargestellte Apparat Einrichtungen für den doppelten Zweck der Kühlung und der

selbstthätigen Reinigung; für den ersteren das Tellersystem und den Exhaustor, für

den letzteren das System von Röhren, welche mit dem Inneren der hohlen Welle in

Verbindung stehen.

Zum Kühlen wird die Welle a durch Riemenbetrieb in rasche

Drehung, etwa 600 bis 800 Umgänge in der Minute, versetzt. Gleichzeitig wird

vermittelst einer gewöhnlichen Pumpe das Kühlgut gleichmäßig durch das Rohr b zugeführt. Es gelangt auf die Scheibe c, wird dort durch Rotation sofort auseinander getrieben

und dadurch in den Zustand feiner, staubartiger Zertheilung gebracht, sammelt sich

an der trichterförmigen Wand des Apparates und tropft von hier gleichmäßig auf d ab, um dort ebenso wieder staubartig zertheilt zu

werden. Derselbe Vorgang wiederholt sich auf e und

überhaupt so oft, als hierzu Scheiben vorhanden sind, bis schließlich der Abfluß

durch das Rohr f erfolgt.

Der auf diese Weise im Apparat niedergeführten, durch die Scheiben wiederholt in

feinste Zertheilung versetzten Flüssigkeit wird vermittelst des Exhaustors g ein kräftiger Luftstrom entgegengetrieben. Es findet

dadurch eine sehr innige Berührung zwischen der Luft und dem Kühlgute Statt, und da

erstere dem letzteren entgegenströmt, die Luft aber nur geringe Wärmecapacität, wohl

aber ein großes und mit der Temperatur wachsendes Vermögen zur Aufnahme von

Wasserdämpfen hat, so muß sie beim Austritt aus dem Apparat annähernd die

Anfangstemperatur des Kühlgutes angenommen und bei eben dieser Temperatur sich

annähernd mit Wasserdämpfen gesättigt haben. Damit wird denn aber auch dem

austretenden Kühlgute so viel an Wärme entzogen seyn, als zur Bildung der

erheblichen Quantität Wasserdämpfe erforderlich war. Der hierzu nöthige Wärmeaufwand

ist nun so beträchtlich, daß er selbst bei mäßiger Luftzufuhr ausreicht, das Kühlgut

sofort bis unter die Lufttemperatur abzukühlen, wenn die angewendete Luft nicht etwa

bereits mit Wasserdämpfen gesättigt war. Wiederholte Versuche haben dargethan, daß

man bei warmem Wetter und dann relativ trockener Luft Flüssigkeiten, gleichviel mit

welcher Temperatur sie zugeführt wurden, unmittelbar bis unter die Lufttemperatur

abkühlen kann. Bei den hierfür ausgewählten heißesten Sommertagen wurde bei einer

Lufttemperatur von 26 Grad Reaumur Abkühlung auf 16 Grad R. erreicht.

Der Vortheil, welchen die Construction bietet, besteht jedoch hauptsächlich darin,

daß sie rasch, fast urplötzlich kühlt, daß jeder zugeführte Theil Maische nur

Secunden in dem Apparat verweilt und dann ausreichend gekühlt ist. Dadurch werden

aber die für die Gährung bestimmten zuckerhaltigen Flüssigkeiten den Einflüssen der

Milchsäure entzogen, welche im geraden Verhältniß mit der Zeitdauer erfolgt,

innerhalb welcher jene in den Temperaturen zwischen 30 Grad und 17 Grad R.

verweilen. Diesen Zustand möglichst zu reduciren ist also die Hauptaufgabe, welcher

die bisher zur Anwendung gebrachten Kühlvorrichtungen, zumal bei dicken

Flüssigkeiten, wenig genügten.

Soll der Apparat nach stattgehabtem Gebrauch gereinigt werden, so läßt man Wasser

durch das Rohr h, welches zu diesem Zweck mit dem

Wasserreservoir in Verbindung steht, in die hohle, im oberen Zapfen durchbohrte

Welle a treten. Da die Welle sich rasch dreht, so wird

das Wasser sich an deren Mantel anlegen und von den damit in Verbindung stehenden

Röhren k, l, m... kräftig eingesogen werden. Die Folge

ist, daß das Wasser ohne besonderen Verschluß in a

eintritt und daß die Röhren sich zu einem System rotirender Spitzen gestalten, mit

Hülfe deren eine sehr vollkommene Reinigung des Apparates auf mechanischem Wege

erreicht wird.

Tafeln