| Titel: | Ueber eine neue Form der Noë 'schen Thermosäule; von Professor Dr. A. von Waltenhofen in Prag. |

| Autor: | Adalbert Waltenhofen [GND] |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XVI., S. 33 |

| Download: | XML |

XVI.

Ueber eine neue Form der Noë

'schen Thermosäule; von Professor Dr. A. von

Waltenhofen in Prag.

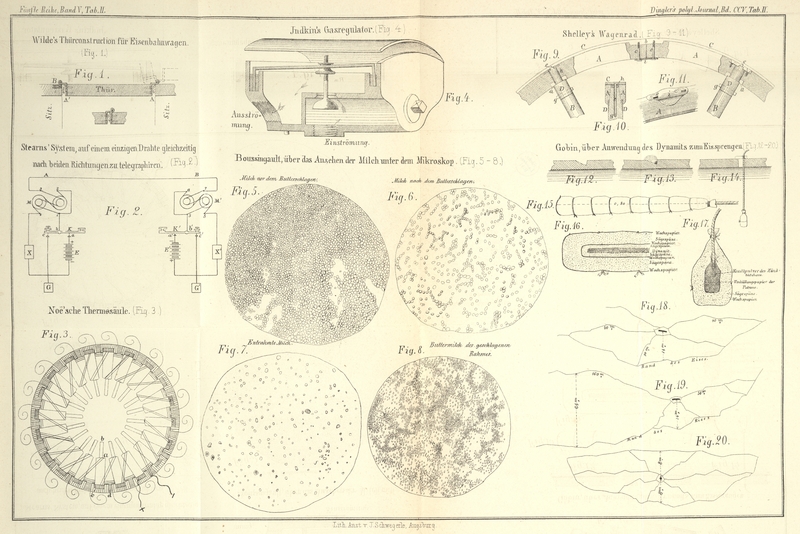

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

v. Waltenhofen, über die Noë'sche Thermosäule.

Herr Noë in Wien, von dessen vorzüglichen

thermo-elektrischen Säulen ich schon im Jahrgang 1871 dieses Journals (Bd. CC

S. 10) eine ausführlichere Beschreibung gegeben habe, erzeugt gegenwärtig eine

besondere Gattung kleiner Säulen, welche wegen ihrer Leistungsfähigkeit,

Compendiosität und zweckmäßigen Einrichtung bestens empfohlen zu werden

verdienen.

Um es nämlich zu ermöglichen, daß die Säule durch die Flamme einer gewöhnlichen

runden Weingeistlampe oder jene eines Bunsen'schen

Brenners geheizt werden könne, sind die Elemente folgendermaßen eingerichtet:

Der in das eine Ende des positiven Metalles eingeschmolzene negative Draht ist von

dieser Contactstelle ab unter einem spitzen Winkel zurückgebogen. In dieselbe

Contactstelle ist ferner ein metallener Stift eingeschmolzen, welcher die Bestimmung

hat, die aus der Heizflamme aufzunehmende Wärme der Contactstelle zuzuführen.

Zwanzig dergestalt eingerichteter Elemente sind in horizontaler Lage in der Ebene

eines Kreises so angeordnet, daß die positiven Cylinder in die Radien dieses Kreises

zu liegen kommen, während die Heizstifte sämmtlich gegen den Mittelpunkt gerichtet

sind. Es genügt also, in diesem Mittelpunkte eine Rundflamme anzubringen, um alle

Heizstifte zu erwärmen.

Die Verbindung der Elemente unter einander wird durch Kupferblech-Streifen

vermittelt, auf welche die ungleichnamigen Pole je zweier Elemente aufgelöthet sind.

Diese Kupferblech-Streifen haben zugleich die Bestimmung, die Wärme aus den

Elementen abzuleiten und an die Luft abzugeben, weßwegen – um die Wirksamkeit

zu erhöhen – an dieselben noch Rollen dünnen Kupferbleches der Länge nach

angelöthet sind. Die eben bezeichneten Wärmeableiter sind symmetrisch auf der

Mantelfläche eines steifen, isolirenden Ringes befestigt und bilden mit diesem das

Gestell. Die Säule hat somit im Wesentlichen die cylindrische Form. Da

selbstverständlich die Heizstifte einander nicht berühren dürfen, entsteht im

Mittelpunkt des Systemes eine Lücke; damit die Flamme nicht ungenutzt durch dieselbe

hinausschlage, ist sie durch ein Glimmerblatt geschlossen, wodurch die Flamme

genöthigt ist, den Weg zwischen den Heizstiften hindurch zu nehmen, und somit den

größten Theil der Wärme an diese abzugeben.

Figur 3 gibt

die schematisch ausgeführte Scheitel-Ansicht einer solchen Säule. Es

bedeuten: a die Contactstelle der Elemente, b den Heizstift, c den

wärmeableitenden Kupferstreifen mit der Blechrolle, d

den isolirenden Ring, an welchem die letzteren angeschraubt sind. Im Gestell ist ein

cylindrischer Mantel aus Eisendraht-Geflecht so angebracht, daß er einerseits

die Ausstrahlung der Wärme aus der Flamme gegen das Gestell abschwächt und

andererseits in der unten angegebenen Weise zur Aufstellung der Säule über einem Bunsen'schen Brenner dient.

Wird die Säule mittelst Spiritusflamme geheizt, so wird sie unmittelbar auf die

Tischplatte aufgestellt. Bei Anwendung eines Bunsen'schen

Brenners wird auf das Tragekreuz desselben eine Blechscheibe, und auf diese die

Säule selbst mit dem bereits erwähnten cylindrischen Drahtnetze aufgesetzt. (Das

Brennrohr muß hinreichend hoch seyn, damit das Gaszuleitungsrohr unter dem Fuße der

Säule hinweggehen könne.)

Bei dem Gebrauche hat man bloß darauf zu achten, daß die Flamme nicht bis an die

Contactstelle a der Elemente schlage; die Heizstifte

können bis zum Dunkelglühen erhitzt werden.

Die mit einer solchen 20-elementigen Säule ausgeführten Messungen haben für

elektromotorische Kraft und Widerstand im Wesentlichen dieselben Werthe ergeben,

welche ich in meiner oben citirten Abhandlung als die Ergebnisse meiner mit der dort

beschriebenen Säule angestellten Versuche ausführlich besprochen habe. Die

elektromotorische Kraft der 20-elementigen Säule wurde nämlich mittelst der

Tangentenbussole nach der Ohm'schen Methode = 19,4 (die

elektromotorische Kraft eines Bunsen'schen Elementes = 20

gerechnet) gefunden. Eine Vergleichung nach der Fechner'schen Methode der großen Widerstände gab (auf die elektromotorische

Kraft eines Daniell'schen Elementes = 12 bezogen) die

Zahl 19,1, also in beiden Fällen sehr nahe die elektromotorische Kraft 1 pro Element.Diesen Bestimmungen sind die Jacobi'sche

(chemische) Stromeinheit und die Siemens'sche

Widerstandseinheit (als die populärsten und in der Technik üblichsten) zu

Grunde gelegt. Dabei waren die Heizstifte schwach glühend erhalten. – Der Widerstand

der ganzen Säule war 1,119 nach Siemens'schem Maaße, also

0,056 pro Element, sehr nahe übereinstimmend mit den

früheren Versuchen.

Mit derselben 20-elementigen Säule habe ich auch folgende Vorlesungsversuche

gemacht. Es wurde mit derselben ein kleiner elektromagnetischer Motor in Gang

gesetzt, ferner ein dünner Platindraht bis zum Entzünden von Schießbaumwolle

erhitzt, und endlich bei Anwendung kupferner Elektroden (oder wenigstens einer

kupfernen Anode) eine sehr lebhafte Wasserzersetzung bewirkt. Es braucht wohl kaum

erinnert zu werden, daß zu diesem letzteren Versuche blanke Platinplatten nicht

geeignet sind, wegen des mit Rücksicht auf die elektromotorische Kraft der Säule zu

großen Betrages der Polarisation.

Selbstverständlich können solche Thermosäulen auch zum Betriebe von

Inductionsapparaten, z.B. für therapeutische Zwecke, sehr wohl verwendet werden.

Der Preis von 12 Gulden ö. W. (ohne Lampe) muß in Betracht der guten Eigenschaften

und sorgfältigen Ausführung der Säule als ein äußerst mäßiger bezeichnet werden.

Tafeln