| Titel: | Whitwell's Ventil für Winderhitzungsapparate. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XXXVII., S. 98 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Whitwell's Ventil für

Winderhitzungsapparate.

Nach Engineering, Juni

1872, S. 388.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

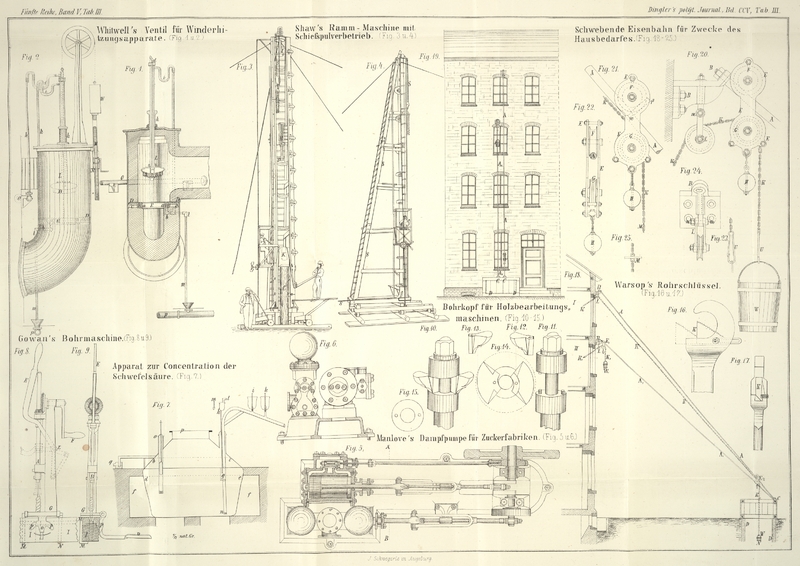

Whitwell's Ventil für Winderhitzungsapparate.

Die Ventile, welche bei den neuesten Winderhitzungsapparaten für Hohöfen der bis

700° Celsius erhitzten Gebläseluft ausgesetzt sind, bedürfen, um überhaupt

verwendbar und dauerhaft erhalten zu werden, continuirlicher

Wasserkühlung. Thomas Whitwell in Stockton

on-Tees hat bei seinen ausgezeichneten WinderhitzungsapparatenBeschrieben im polytechn. Journal, 1870, Bd. CXCVII S. 315. nach verschiedenen Versuchen die in Figur 1 und 2 dargestellte

Ventilconstruction in Anwendung gebracht.

Der Ventilkasten ist aus Blech genietet und trägt den Ventilsitz E in einen Ring D eingepaßt,

welcher auf die abgedrehte Fläche des Winkelringes C

dicht aufgesetzt ist. Die Theile C und D sind durch feuerfestes Material, welches das ganze

Gehäuse inwendig auskleidet, geschützt; der Ventilsitz E

selbst aber ist durch Wasser gekühlt, welches ununterbrochen durch das in E eingegossene Röhrchen a

rinnt. Ebenso wird in das Ventil C – aus Gußeisen

hohl gegossen und an der Sitzfläche abgedreht – durch das in der Hohlspindel

L befindliche Röhrchen kühles Wasser eingeleitet,

welches alsdann in dem ringförmigen Raum zwischen Spindel und Röhrchen aufsteigt,

durch das Rohr k nach dem Ventilsitz E beziehentlich dem Röhrchen a und endlich von da durch m nach dem

Abzugsrohr p geführt wird.

Die Speisung mit frischem Wasser erfolgt aus der Leitung o durch die Röhre h. Die Röhren h und k sind fest, dagegen

die Verbindungsstücke f und i beweglich, um das Auf- und Abwärtsgehen der Ventilspindel L zu gestatten. Die Stellung des Ventiles läßt sich

mittelst Zahnstange und Getriebe N leicht

bewerkstelligen, da das Gegengewicht W das Ventil

theilweise ausbalancirt.

Zum ferneren Schutz des Ventiles an der dem heißen Winde zugekehrten Seite kann man

dieselbe noch mit einer Decke von feuerfestem Material versehen, was jedoch im

Allgemeinen bei gehörigem Wasserwechsel überflüssig ist.

Tafeln