| Titel: | Ueber Concentration der Schwefelsäure; von R. Hasenclever. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XLV., S. 125 |

| Download: | XML |

XLV.

Ueber Concentration der Schwefelsäure; von R. Hasenclever.

Aus den Berichten der deutschen chemischen

Gesellschaft zu Berlin, 1872, Nr. 11.

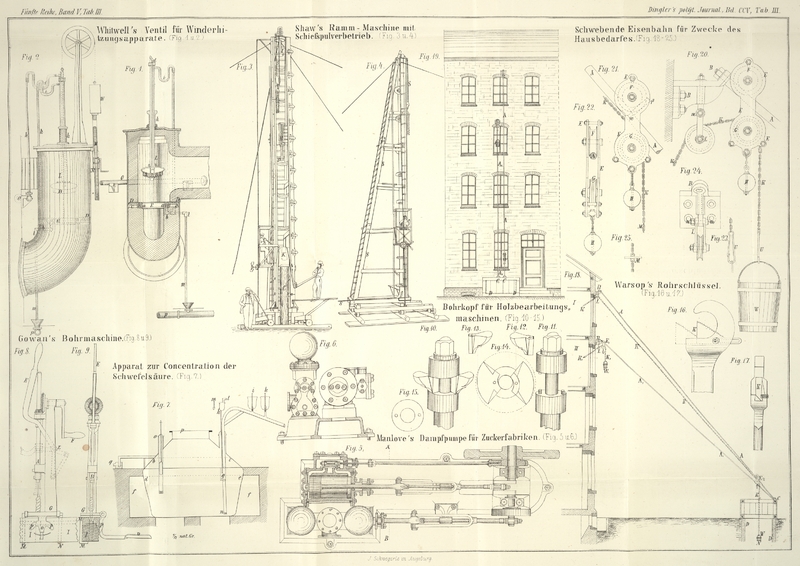

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Hasenclever, über Concentration der Schwefelsäure.

Bekanntlich wird die in den Bleikammern dargestellte Schwefelsäure bis zu einem

specifischen Gewichte von 1,7 oder 60° Baumé in Apparaten aus Blei

concentrirt und erst die 60grädige Säure auf 66° Baumé (spec. Gew. =

1,835) in Gefäßen aus Platin oder Glas weiter eingedampft.

Die sämmtlichen zur Concentration auf 60° Baumé angewandten Apparate

von Blei sind mehr oder weniger der Zerstörung unterworfen und es ist von großer

Wichtigkeit, das Verhalten des Bleies in Berührung mit Schwefelsäure bei

verschiedenen Temperaturen zu beobachten. Versuche, welche wir vor einigen Jahren im

Laboratorium der chemischen Fabrik Rhenania anstellten,

ergaben, daß, als man reine Schwefelsäure in Berührung mit einem doppelt raffinirten

Blei eindampfte, bei einer Temperatur von 165° C. schweflige Säure entwich,

bei 178° C. und einer Concentration der Säure auf 57° Baumé

deutlich der Geruch von Schwefelwasserstoff zu erkennen war, bei 180° C. und

einer Concentration der Säure auf 58° B. starke Zersetzung der Säure unter

Aufschäumen und Abscheidung von Schwefel eintrat.

Dieselben Erscheinungen haben andere Fabrikanten und auch ich im Großen beobachtet.

Durch Ueberhitzung der Schwefelsäure trat so bedeutende Gasentwickelung ein, daß der

ganze Inhalt der Pfannen heftig aufwallte, Schwefel durch gegenseitige Zersetzung

von schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff ausgeschieden und bei arsenhaltiger

Säure gelbe Flocken von Schwefelarsenik gefällt wurden. Man ist vielfach geneigt

gewesen, den Grund dieser Erscheinungen in Verunreinigungen des Bleies zu suchen.

Sowohl in den chemischen Fabriken wurde das Blei auf fremde Metalle geprüft, als

auch die Bleilieferanten, veranlaßt durch Reclamationen ihrer Abnehmer über

schlechte Haltbarkeit der Pfannen, vielfach Analysen machen ließen. In den mir

bekannten Fällen wurden nur sehr unbedeutende Verunreinigungen des Bleies

nachgewiesen. Durch genaue Controlle der Concentration mit Thermometer konnten wir

bisher mit der Haltbarkeit der Apparate zufrieden seyn, bis wir vor einigen Wochen

in einer Eindampfpfanne eine lebhafte Entwickelung von Gasblasen in der

Schwefelsäure schon bei 135° C. beobachteten. Das Gas bestand aus Wasserstoff,

ohne daß im Blei wesentliche Beimengungen nachgewiesen werden konnten.

Da mir bekannt war, daß die Klagen über schlechte Haltbarkeit der Bleipfannen häufig

vorkommen, seitdem die meisten Bleihütten ihr Werkblei mit Zink entsilbern, so

vermuthete ich, daß ein reines, weiches Blei, wie es nach der neuen Methode

producirt wird, dem Angriff der Säure weniger widerstehen möchte.

Ich verschaffte mir eine Probe Mechernicher Blei von

folgender Zusammensetzung:

99,9941

Proc. Blei,

0,0006

„ Silber,

0,0008

„ Kupfer,

0,0040

„ Antimon,

0,0005

„ Eisen.

Dieses Blei wurde mit chemisch reiner Schwefelsäure von 54° B. im Kolben

erwärmt. Schon bei 40° C. bemerkte man kleine Gasblasen vom Blei aus

aufsteigen. Bei 80° C. trat schon eine ganz deutliche, wenn auch nicht sehr

starke Gasentwickelung ein, welche sich mit zunehmender Temperatur bedeutend

steigerte. Die entweichenden Gase bestanden aus Wasserstoff und

Schwefelwasserstoff.

Dasselbe Blei wurde eingeschmolzen, mit etwas Antimon versetzt und nach dem Erkalten

eine Probe dieser Bleisorte wieder mit chemisch reiner Schwefelsäure von 54°

B. erwärmt. Erst bei 85° C. fing eine kaum sichtbare Gasentwickelung an,

welche sich auch bei 100° C. nur bei genauer Beobachtung erkennen ließ, bei

140° C. fing die Entwickelung an stärker zu werden und bestanden die Gase

ebenfalls aus Wasserstoff und Schwefelwasserstoff. Nach wiederholten Versuchen

scheint es mir daher unzweifelhaft, daß reines, weiches Blei der heißen

Schwefelsäure nicht so gut widersteht, als die weniger reinen, härteren Bleisorten,

was für die Praxis gewiß sehr beachtenswerth ist und auch zu weiteren Versuchen

Veranlassung seyn dürfte.

Was nun die in den Schwefelsäurefabriken gebräuchlichsten Apparate zur Concentration

der Kammersäure betrifft, so sind diese:

1) Eindampfpfannen aus Blei, welche auf gußeisernen Platten

stehen mit directer Feuerung unter den Platten;

2) mit oberschlägigem Feuer betriebene Bleipfannen (deren Ränder

doppelte Wandungen haben und mit Wasser gekühlt werden, um das Abschmelzen des

Bleies zu verhüten);

3) Concentration mit gespanntem Wasserdampf;

4) Concentrationen durch heiße schweflige Säure.

Bei dem zuerst angeführten Concentrationsapparat in offenen Pfannen mit directem

Feuer ist es zweckmäßig, die Eindampfung durch Thermometer zu controlliren, da bei

zu hohen Temperaturen das Blei leicht zerstört wird. Wenn der Arbeiter, welcher die

Eindampfung besorgt, gut aufpaßt, so können die Pfannen lange aushalten und besteht

diese am meisten eingeführte Methode der Concentration in offenen Pfannen allerdings

nur aus einem einfachen Apparate, jedoch, was die Reparaturen, den Kohlenverbrauch

und den Säureverlust betrifft, ist er gerade nicht sehr empfehlenswerth.

Der Abdampfofen, in welchem die Flamme die Oberfläche der Säure direct bestreicht,

fand sich früher vielfach in England und er wurde in Deutschland wohl zuerst in

Lüneburg eingeführt. Die Oefen halten Jahre lang ohne Reparatur, brauchen wenig

Brennmaterial zur Concentration, haben aber den Uebelstand, daß sehr leicht

Ueberhitzung der Säure stattfindet und mit den Feuerungsgasen beträchtliche

Quantitäten Schwefelsäure entweichen können. Aus diesem Grunde wurden diese

Abdampföfen an vielen Orten, wo sie eingeführt waren, wieder außer Betrieb

gesetzt.

Die erste Idee, Schwefelsäure mit indirectem Wasserdampf zu concentriren, rührt von

Carlier her, dem Dirigenten der chemischen Fabrik von

F. Curtius in Duisburg. Nach verschiedenen Versuchen in

der dortigen Schwefelsäure-Fabrik wird jetzt die Eindampfung in mit Blei

ausgekleideten Holzkästen vorgenommen, welche eine Länge und Breite von 4 Meter

haben. Auf dem Boden jedes Kastens liegen zwei Bleischlangen von je 45 Met. Länge,

0,03 Met. lichter Weite und 0,007 Met. Wandstärke, durch welche Dampf strömt,

während der Kasten mit Säure gefüllt ist. Damit das Condensationswasser aus den

Röhren gut abläuft, hat der Boden die Form einer abgestumpften Pyramide, und ist der

Behälter in der Mitte 0,60 Met. und an den Seiten 0,30 Met. hoch. Die beiden Enden

jeder Rohrleitung stehen durch Hähne mit einem Dampfkessel in Verbindung, welcher

tiefer liegt als die Concentrationskästen, und geht die Dampfzuleitung vom Dom des

Kessels ab, während die Ausgangsröhren des Dampfes aus dem Concentrationskasten zum

Dampfraum des Kessels geneigt liegen und ein Zurückfließen des condensirten Wassers

in den Kessel gestatten. Der Betrieb ist ein intermittirender. Der

Concentrationskasten wird mit Kammersäure von 1,5 spec. Gewicht gefüllt und so lange

mit Dampf erwärmt, bis das spec. Gewicht auf 1,7 gestiegen ist. Alsdann wird der

ganze Inhalt in einen mit Blei ausgekleideten Holzkasten entleert. In diesem

Säure-Reservoir befindet sich ein Schlangenrohr, welches die Kammersäure passiren muß, bevor sie

in die Concentration gelangt, und wird also bei jeder neuen Füllung des

Verdampfungsapparates die zufließende zu concentrirende Säure durch die heiße

concentrirte Flüssigkeit vorgewärmt. In einem Apparate von der angegebenen Größe

werden pro 24 Stunden 5000 Kilogrm. Säure bis zu

60° Baumé eingedampft. Die Dampfspannung im Kessel beträgt 3

Atmosphären Ueberdruck und der Kohlenverbrauch auf Schwefelsäure von 60°

Baumé stellt sich auf 9 Proc. Es braucht nur in dem Maaße dem Kessel Wasser

zugepumpt zu werden, als durch undichte Flanschen Dampf verloren geht. Es ist

rathsam, über den Concentrationskasten einen Breterverschlag anzubringen, um bei

etwaigem Platzen der Dampfröhren zu verhüten, daß durch die umhergeschleuderte heiße

Schwefelsäure Jemand zu Schaden kommt.

Ich verdanke die Mittheilung dieses interessanten Concentrationsverfahrens dem Hrn.

Friedr. Curtius.

Es verflüchtigt sich wegen der niedrigen Temperatur bei der

Dampf-Concentration keine Schwefelsäure und das Verfahren hat noch den großen

Vortheil der Reinlichkeit, des sehr geringen Kohlenverbrauches und geringen

Arbeitslohnes. In Deutschland ist diese Dampf-Concentration jetzt schon

vielseitig eingeführt.

Die heißen Gase der Kiesöfen werden vielfach zur Eindampfung von Schwefelsäure

benutzt. Entweder stellt man Bleipfannen auf oder hinter die Kiesbrenner, oder man

leitet die schweflige Säure aus den Oefen in einen mit Steinen ausgesetzten

Bleithurm. Die Anlage von Pfannen auf den Oefen hat den Uebelstand, daß, wenn die

Pfannen undicht werden, die auslaufende Säure den Ofen ruinirt, und ist es in der

That schon vorgekommen, daß bei derartiger Construction bereits nach einem Jahre die

Schwefelsäure-Fabrication arretirt und der Kiesofen ganz neu gebaut werden

mußte. Nichtiger ist es schon, die Pfannen hinter den Ofen zu setzen und gleich

einen zweiten Canal anzubringen, welcher den Ofen mit der Kammer in Verbindung

bringt, so daß für den Fall, daß Reparaturen an den Pfannen eintreten, die

Schwefelsäure-Fabrication fortbetrieben werden kann. Eine bessere Verwerthung

der heißen schwefligen Säure zur Concentration findet im Glover'schen Thurme statt, welche in England sehr gebräuchlich ist und im

polytechn. Journal Bd. CCI S. 341 (zweites Augustheft 1871) von Lunge ausführlich beschrieben wurde. Durch die directe

Einwirkung der heißen Ofengase auf die Schwefelsäure ist eine starke Verdampfung

möglich, die schwefligsauren Dämpfe gelangen abgekühlt in die Kammer, die im Thurm

verdampfte Schwefelsäure wird in der Kammer aufgefangen, und da der gleichzeitig entweichende

Wasserdampf ebenfalls in die Bleikammer gelangt, so wird auch an Wasserdampf

gespart. Die Säure aus diesen Concentrationsthürmen ist nicht frei von schwefliger

Säure und mag dieß für manche Verwendung beachtenswerth seyn. In einem Liter

concentrirter Schwefelsäure aus dem Glover'schen Thurm

fand ich 0,7 Grm. SO². Es ist ferner zu berücksichtigen, daß bei Anwendung

des Glover'schen Systemes keine genügenden Vorkehrungen

zum Auffangen des Flugstaubes angebracht werden können, weil die Gase auf ihrem Wege

durch dieselben zu sehr abgekühlt werden würden. So gelangt Flugstaub in die Säure

und macht dieselbe eisenhaltig. Zur Fabrication von gewöhnlichem Sulfat, das auf

Soda weiter verarbeitet werden soll, zur Darstellung von Superphosphaten und vielen

anderen Fabricaten ist eine solche Säure immer tauglich, weniger aber zur Bereitung

von Säure von 66° Baumé, oder zu Sulfat für die Fabrication von weißem

Glase.

Nachdem ich die Glover'schen Thürme in England in Betrieb

gesehen, wurde auf meine Veranlassung in der chemischen Fabrik zu Hautmont ein Concentrationsthurm angelegt, in welchem man

mit der verlorenen Hitze eines Plattenofens nach Hasenclever und Helbig, wie er im polytechn.

Journal Bd. CXCIX S. 284 (zweites Februarheft 1871) beschrieben ist, Schwefelsäure

concentrirt. Die Anlage functionirt seit Ende vorigen Jahres und gibt sehr

befriedigende Resultate. Der Eisengehalt der Säure ist nicht höher (0,05 Proc. Fe),

als der jenige aus den englischen Concentrationsthürmen, und dürfte es von Interesse

seyn, daß eine Combination vom Glover'schen Thurme mit

unseren Plattenöfen sich gut bewährt.

Die Eindampfung der Kammersäure und gleichzeitige Denitrification der Schwefelsäure

aus den Gay-Lussac'schen Apparaten im Glover-Thurme scheint auch sehr gut bewerkstelligt

werden zu können, jedoch habe ich darüber noch keine genügende Erfahrung.

Was die Concentration der 60grädigen Säure auf einen Gehalt von 66°

Baumé betrifft, so hat man die Eindampfung in Glas fast ganz aufgegeben und

findet dieselbe meist in Platinapparaten statt. Der Preis dieser Apparate betrug vor

15 Jahren 1200 Frcs. pro Kilogrm. Platin und ist jetzt

auf circa 750 Frcs. pro

Kilogrm. gesunken. Die Construction der Platinkessel ist wohl allgemein bekannt und

möchte ich hier nur eine neue Hebervorrichtung

beschreiben, welche ich vor zwei Jahren nach meiner Angabe von den HHrn. Demoutis und Quenessen in

Paris anfertigen ließ, die von genannter Firma auch für andere Fabriken ausgeführt

wurde und sich sehr gut bewährt. Die Construction des Hebers ist aus Figur 7 (1/12 der

natürlichen Größe) ersichtlich und hat den Zweck, den Säurestand im Apparate nie

unter ein bestimmtes Niveau sinken zu lassen.

Diese Vorrichtung wäre unnöthig, wenn der Arbeiter welcher den Apparat bedient, sich

genau nach dem Stande des Schwimmers richten würde. Dieß geschieht indessen in der

Praxis nicht immer und es kommt vor, daß durch den Hahn mehr Säure abgezogen wird,

als dem Kessel zufließt, und der Säurestand im Apparate unter die Linie de herabsinkt. Die Feuerungs-Züge f berühren alsdann das Platinblech, ohne daß dasselbe

von Innen mit Flüssigkeit in Berührung wäre; das Blech wird geglüht, wirft sich und

bekommt, wenn sich solche Fälle durch Unachtsamkeit der Arbeiter wiederholen, Risse.

Um diesen Uebelstand zu vermeiden, ist an dem Heber ein Röhrchen g, h angebracht, dessen untere Oeffnung bis zu dem

niedrigsten Säurestand reicht, welcher im Apparate zulässig ist. Steht die

Flüssigkeit im Apparate oberhalb d, e so ist die

Oeffnung g bedeckt und der Heber functionirt in

gewöhnlicher Weise, indem er die stark concentrirte Säure vom Boden des Apparates

abzieht. Sinkt der Säurestand aber unter d, e, so saugt

der Heber bei g Luft und läuft ab. Auf diese Weise ist

es vermieden, daß der Apparat so leer wird, daß das Platinblech glühend werden kann,

und der Arbeiter hat, um den Betrieb fortzusetzen, den Heber durch die Trichter i oder k wieder zu füllen.

Soll ausnahmsweise der ganze Apparat entleert und zur Reinigung der Feuerzüge aus

dem Mauerwerk herausgenommen werden, so entfernt man den Deckel l, setzt den Stöpsel m bei

h ein, und kann dann die Säure aus dem Kessel bis

zum Punkte n ganz abheben. Füllt der Arbeiter durch

Unachtsamkeit anhaltend mehr in den Apparat ein, als der Heber abzieht, so würde der

Kessel bei o und p

überfließen. Durch einen Ueberlauf q kann man dieß in

einfacher Weise vermeiden und durch die beiden beschriebenen Vorrichtungen

automatisch den Säurestand im Platinapparat zwischen denjenigen Grenzen halten,

welche zu einem geregelten Betriebe erforderlich sind.

Tafeln