| Titel: | Smith's mechanischer Antrieb für Bohrgeräthe etc. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. LVII., S. 187 |

| Download: | XML |

LVII.

Smith's mechanischer

Antrieb für Bohrgeräthe etc.

Nach Engineering, März

1872, S. 151.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

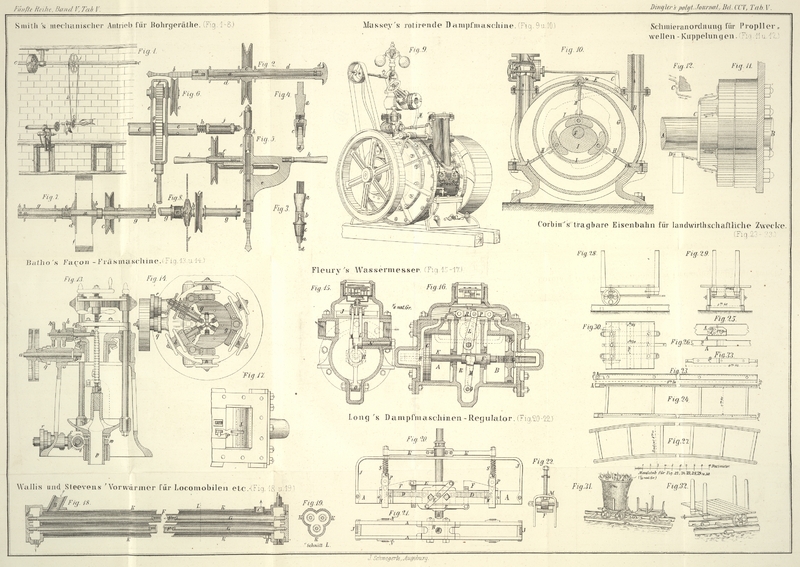

Smith's mechanischer Antrieb für Bohrgeräthe etc.

Der Ingenieur J. P. Smith in Glasgow ließ sich die durch

Figur 1

bis 8 näher

dargestellte Methode zum mechanischen Antrieb von Bohr-, Schleif- und

anderen Werkzeugen patentiren; es unterliegt keinem Zweifel, daß hiervon in größeren

Werkstätten mit Erfolg Gebrauch gemacht werden kann.

Die ganze Antriebsanordnung ist zunächst perspectivisch in Figur 1 ersichtlich

gemacht; die anderen Figuren stellen verschiedene für diese Methode passend

construirte Arbeitsgeräthe dar.

Auf einer längeren, der Decke entlang laufenden Transmissionswelle c sitzt eine Riemenscheibe g, welche die Welle c in Umdrehung versetzt. Die

Schnurscheibe j ist mittelst Feder und Nuth mit der

Transmissionswelle verbunden, damit je nach Bedarf eine Verschiebung der Schnurscheibe stattfinden kann.

Der Bohrapparat oder dergl. wird in der veranschaulichten Weise vom Arbeiter

gehalten und durch eine von der Schnurrolle j auf e laufende Schnur in Drehung gebracht.

Die Einrichtung des Bohrapparates ist – wie in Figur 2, 5 und 6 zu sehen – eine

verschiedene, je nach der Härte des zu bearbeitenden Materiales und nach der

Richtung des zu erzeugenden Bohrloches. In allen Fällen bezeichnet a die Bohrspindel, in welche an dem vorderen Ende der

Bohrer b (oder auch eine Reibahle etc.) eingesteckt ist.

Die Bohrspindel empfängt ihre Drehung entweder direct von der Schnurrolle c (Figur 2) oder durch

Uebertragung von cylindrischen oder conischen Rädchen f

und g (Fig. 5 und 6).

Der Vorschub des Bohrers erfolgt im einfachsten Fall durch den Druck, welchen der

Arbeiter ausübt, indem er den Bohrapparat bei den Hülsen d,

d (Fig.

2) erfaßt. In den beiden anderen Fällen sind am Werkzeugsgestell e eigene Griffe k vorhanden

und der Vorschub des Bohrers geschieht in bekannter Weise mit Hülfe der Schraube h und Mutter j.

In Figur 3 und

4 ist eine

eigene Art der Einspannung des Werkzeuges d angegeben.

Die Bohrspindel a endet in einen zulaufenden,

geschlitzten Theil b, in welchen der Bohrer etc.

eingesteckt und mittelst des Ringes c fest eingeklemmt

wird.

Zum Schleifen oder Poliren der Werkstücke dient das in Figur 7 gezeichnete

Geräth. Die Schleis- oder Polirscheibe f ist

zwischen zwei Backen b und d

festgespannt. Der Backen d wird durch die Scheibe e angedrückt, während der Backen b und die Schnurrolle c fest auf der Spindel

a sitzen. Behufs bequemen Anfassens des Werkzeuges

und zur Verhinderung etwaiger Verschiebungen, der verschiedenen Theile sind die

Hülsen g und die Stellringe h von beiden Seiten auf die Spindel a

geschoben.

Statt einer Schleifscheibe, ist in Figur 8 das Werkzeug mit

einer runden Säge, einer Frässcheibe f dargestellt.

Tafeln