| Titel: | Die Bunsen'sche Tauch-Batterie; von Joh. Müller in Freiburg i. B. |

| Autor: | Joh. Müller |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. LXI., S. 193 |

| Download: | XML |

LXI.

Die Bunsen'sche

Tauch-Batterie; von Joh. Müller in Freiburg i.

B.

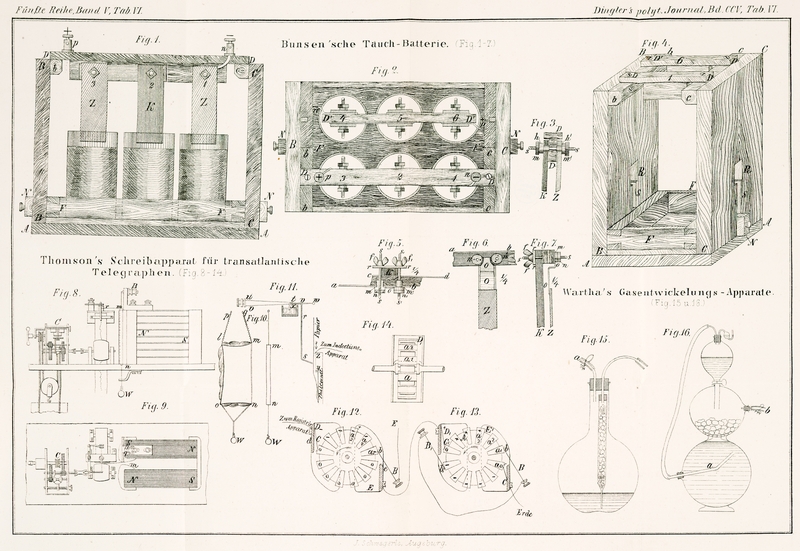

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Müller, über die Bunsen'sche Tauch-Batterie.

II.

Die einfachste Form der Tauchbatterie, wie ich sie von Hrn. Metzger in Freiburg ausgeführt in meinen physikalischen Vorlesungen

anwende, dürfte wohl die seyn, welche in Figur 1–4 in 1/4 der

natürlichen Größe dargestellt ist.

An den beiden Enden eines horizontalen Bretes A (im

Grundriß Fig.

2 nicht sichtbar) sind die beiden Holzwände BB

und CC aufgesetzt. An BB ist

oben die Leiste bb, an CC

ist cc angeschraubt. Im Grundriß Fig. 2 ist nur die vordere

Hälfte der Leisten bb und cc

dargestellt. Auf die Leiste bb einerseits und cc andererseits wird dann der oben breitere Theil der

Stäbe DD aufgeschraubt, von deren unterem, kürzerem und

schmälerem Theil die Kohlen- und Zinkplatten getragen werden. Die Form des

Stäbchens DD ist aus dem Querschnitt Fig. 3 zu ersehen.

Im Grundriß Fig.

2 erscheinen die Plattenpaare 1, 2 und 3 durch den breiteren Theil der sie

tragenden Holzleiste D verdeckt, während die

Plattenpaare 4, 5 und 6 in Figur 2 so dargestellt

sind, wie sie in einem durch die horizontale Oberfläche von Bb und Cc gelegten Schnitt von oben

betrachtet, erscheinen.

Wie je zwei einander gegenüberstehende, in den gleichen Bechern eintauchende Platten

befestigt sind, ersieht man aus Fig. 3. Die beiden Platten

werden von einem Messingstäbchen ss getragen, welches

durch ein Loch in den

Platten Z und K und durch

ein solches in der Leiste D hindurchgesteckt ist. Damit

dieses Stäbchen keine leitende Verbindung zwischen Z und

K herstellen kann, steckt es in den aus Hartgummi

verfertigten Hülsen h und h', von denen die eine in dem entsprechenden Loche der Kohlenplatte, die

andere in dem entsprechenden Loche der Zinkplatte steckt. Mittelst der

Schraubenmuttern m und m'

werden die Platten K und Z

fest gegen die Leiste D angepreßt.

Die Platten Z und K sind aber

nicht einfach gegen das Holz der Leiste D angepreßt,

sondern da wo sie angedrückt werden ist die Holzleiste mit einem Kupferblech

versehen, welches gleichfalls vom Messingstäbchen ss

gehörig isolirt ist. An das Kupferblech, gegen welches die Zinkplatte 1 angepreßt

wird, ist ein Kupferdraht gelöthet, welcher zur Schraubklemme n führt, die den negativen Pol der Säule bildet. Die Kohlenplatte von 1

ist dann mit der Zinkplatte von 2 durch einen auf D

befestigten Streifen von Kupferblech verbunden. Ein gleicher Streifen von

Kupferblech, welcher auch im Aufriß Fig. 1 sichtbar ist,

verbindet in gleicher Weise die Kohlenplatte von 2 mit der Zinkplatte von 3.

Das Kupferblech, gegen welches die Kohlenplatte von 3 angepreßt wird, ist mittelst

eines Kupferdrahtes mit der Schraubklemme p verbunden,

welche den positiven Pol der aus den Plattenpaaren 1, 2 und 3 bestehenden Säule

bildet.

An der zweiten Holzleiste ist die Kohlenplatte von 4 mit der Zinkplatte von 5, und

die Kohlenplatte von 5 mit der Zinkplatte von 6 durch einen Kupferstreifen in

leitende Verbindung gesetzt, wie auch aus dem Grundriß Fig. 2 deutlich zu ersehen

ist, während das Kupferblech der Zinkplatte von 4 und das Kupferblech der

Kohlenplatte von 6 durch Kupferdrähte mit den entsprechenden (in der Figur

fehlenden) Klemmschrauben n' und p' verbunden sind.

Wird p mit n' leitend

verbunden, so bildet n den negativen und p' den positiven Pol einer Säule von 6 Bechern. Setzt

man aber n mit n' und p mit p' in leitende

Verbindung, so ist n der negative und p der positive Pol einer Säule von 3 Doppelbechern.

Bei der von mir gebrauchten Tauchbatterie sind nicht, wie in unseren Figuren, an

jeder der beiden Leisten DD und D'D' nur 3, sondern 5 Plattenpaare befestigt, so daß man mit derselben

entweder eine Säule von 10 einfachen oder eine solche von 5 Doppelbechern herstellen

kann.

Die Becher, welche die erregende Flüssigkeit enthalten, stehen in einem niedrigen

Kasten FF, welcher auf der Bodenplatte AA aufsitzt, wenn die Batterie nicht in Gebrauch ist.

Soll sie gebraucht werden, so wird der Kasten FF sammt allen

Bechern mittelst der rechteckigen Klötzchen N gehoben

und in einer bestimmten Höhe festgestellt, wie dieß namentlich durch Fig. 4 verständlich wird,

welche eine perspectivische Ansicht des Gestelles darstellt und zwar der

Raumersparniß wegen nicht in der ganzen Länge für drei oder fünf, sondern nur für

einen Becher; der Kasten FF, Fig.

4, faßt nämlich nur die beiden hintereinander stehenden Becher der

Plattenpaare 1 und 6, Fig. 2.

In der in unseren Figuren gezeichneten Stellung sind die Klötzchen N höher als breit; mit ihrer Breite füllen sie gerade

die in der Mitte der verticalen Breter BB und CC angebrachten Spalten S

aus, welche oben bei R so viel erweitert sind, daß man

die Klötzchen N, wenn sie hinlänglich gehoben sind, um

90° drehen also ihre breite Seite in horizontale Lage bringen kann, wodurch

dann auch der ganze Kasten FF in der Höhe von R erhalten wird, da die Klötzchen N an einen starken Metallstift angesteckt sind, welcher in der Mitte der

entsprechenden Seite des Kastens F eingeschraubt ist.

Durch einen dickeren Metallknopf wird verhindert daß man die Klötzchen N von dem Stift abziehen kann, auf welchem sie

stecken.

Weit luxuriöser aber auch vielfach solider ist die Chromsäure-Batterie

ausgeführt, welche Desaga in Heidelberg nach Bunsen's Angaben construirt. An einer aus drei Stücken

zusammengesetzten Holzleiste sind 5 Plattenpaare in einer Weise befestigt, wie es

Fig. 5,

6 und 7 in 1/4 der

natürlichen Größe darstellen. Der Kupferstreifen, welcher eine Kohlenplatte mit der

Zinkplatte des vorangehenden oder mit der Zinkplatte des folgenden Paares verbindet,

ist 1 Millimet. dick. An den Kupferstreifen ab der einen

Seite ist ein Kupferstreifen o und an diesen unten die

Zinkplatte Z angelöthet. Neben o sind in dem Kupferstreifen ab zwei Löcher

eingebohrt, welche auf entsprechende Löcher der Holzleiste passen. In diese Löcher

sind die aus Buchsbaumholz verfertigten Hülsen m und m' eingesteckt, welche eine vollständige Isolirung der

Zinkplatte von der gegenüberstehenden Kohlenplatte bewirken. Durch diese Hülsen

gehen die Messingstäbchen ss und s's' hindurch, an welchen einerseits die Schraubenköpfe n und n', andererseits die

Flügelmuttern f und f'

angeschraubt sind. Durch die Flügelmuttern f und f' wird die Kohlenplatte K

mittelst der eisernen Platte rr gegen den Kupferstreifen

cd angepreßt und zwar ist an der Stelle des

Kupferstreifens cd auf welche das obere Ende der

Kohlenplatte K zu liegen kommt, ein Stück Platinblech

aufgelöthet.

Die Zinkplatten sind auf der Rückseite mit Wachs überzogen.

Acht Holzleisten zu fünf Plattenpaaren sind zu einer Säule verbunden. Die Hebung und Senkung der 40

Becher geschieht mittelst einer Kurbel durch Vermittelung von Bandseilen.

Als die im vorhergehenden Heft dieses Journals Seite 104 beschriebenen Versuche zur

Bestimmung der elektromotorischen Kraft und des Leitungswiderstandes der

Chromsäure-Becher angestellt wurden, war zufällig außer dem stromerzeugenden

Becher noch ein zweiter mit der Flüssigkeit gefüllt, welcher ganz von der Leitung

ausgeschlossen blieb, also weder einen Strom erzeugte noch einen solchen in irgend

einer Weise leitete. Dessen ungeachtet erhitzte sich die Flüssigkeit und zu Ende des

Versuches war ihr specifisches Gewicht auf 1,245 gestiegen, während das des

stromerzeugenden Bechers nur wenig mehr, nämlich 1,255 betrug.

Daraus geht nun unzweifelhaft hervor, daß die Chromsäure-Lösung auch direct

das Zink stark angreift, daß also in den besprochenen Bechern eine starke locale Wirkung auftritt. Um diese möglichst zu

vermindern, müssen also die Zinkplatten nicht nur gut amalgamirt, sondern auch auf der Rückseite gut gefirnißt seyn.

Bei den früher besprochenen Versuchen war die Rückseite der Zinkplatten nicht gefirnißt und dadurch erklärt sich auch die enorm

rasche Abnahme der Stromstärke. Nachdem die Zinkplatten frisch amalgamirt und auf

der Rückseite mit Steinkohlentheer angestrichen worden waren, wurde eine neue

Versuchsreihe angestellt, welche folgende Resultate gab:

Zeit

Ablenkung der Tangentenbussole.

Specif. Gew. derFlüssigkeit.

2h 55'

34°

1,145

3h 30'

30°

1,147

4h 15'

24,5°

1,170

5h 5'

13,5°

1,234

6h 25'

5,2°

1,256

Vergleicht man diese Versuche mit den früheren, so ist nicht zu verkennen, welch'

günstigen Einfluß das Anstreichen der Rückseite der Zinkplatten hat. Die Stromstärke

ist weit weniger schnell gesunken und das specifische Gewicht der Flüssigkeit hat

viel weniger rasch zugenommen.

Die Zunahme des specifischen Gewichtes der elektromotorischen Flüssigkeit kann nur

daher rühren, daß zu den schon von Anfang an in der Lösung befindlichen Säuren und

Salzen noch Zinkoxyd hinzukommt, welches wahrscheinlich als schwefelsaures Zinkoxyd

in der Lösung bleibt.

Nach einer qualitativen Analyse enthält das gelbe Salz, welches nebst Chromalaun

zunächst aus der Lösung herauskrystallisirt, vorzugsweise Chromsäure und Kali nebst

etwas Schwefelsäure und Spuren von Zink. Es ist also der Farbe nach wohl saures

chromsaures Kali, womit auch die Form der kleinen nicht ganz deutlich ausgebildeten Kryställchen

übereinzustimmen scheint.

Um bequem wahrnehmen zu können, wenn die Chromsäurelösung so concentrirt geworden

ist, daß es räthlich seyn dürfte die Versuche zu unterbrechen und die Becher mit

frischer Lösung zu füllen, hat Herr Glaskünstler Kramer

dahier ein kleines Aräometer construirt, dessen Hals ungefähr 2 Millimeter dick ist

und dessen Scale nur aus zwei Punkten besteht, deren

einer, dem specifischen Gewicht 1,145 entsprechend, sich nahe am oberen Ende des

Halses befindet, während der zweite nahe am unteren Ende des Halses liegende Punkt

dem specifischen Gewichte 1,18 entspricht. Dieses Aräometer wird in einen der

Chromsäure-Becher eingesetzt. Anfangs sinkt es bis zum obersten Punkte ein.

Während des Gebrauches der Batterie steigt das Aräometer allmählich, bis der untere

Punkt im Spiegel der Flüssigkeit erscheint. Jetzt ist es an der Zeit, die bis dahin

gebrauchte Flüssigkeit zu entfernen und die Becher mit frischer Lösung zu

füllen.

Tafeln