| Titel: | Der Rechtsbestand des Hoffmann'schen Ringofen-Privilegiums vom Standpunkte der Thatsachen; von Dr. H. Seger, Secretär des deutschen Vereines für Fabrication von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk und Cement. |

| Autor: | H. Seger |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. LXIV., S. 205 |

| Download: | XML |

LXIV.

Der Rechtsbestand des Hoffmann'schen Ringofen-Privilegiums vom Standpunkte der Thatsachen;

von Dr. H. Seger, Secretär des deutschen Vereines für

Fabrication von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk und Cement.

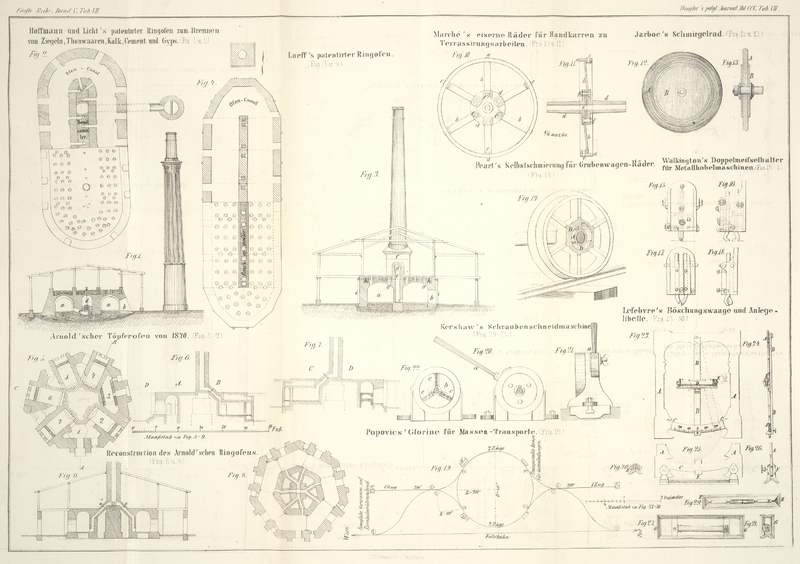

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Seger, über den Rechtsbestand des Hoffmann'schen

Ringofenprivilegiums.

Das Heft I und II d. J. der Zeitschrift des österr. Ingenieur- und

Architektenvereines enthält eine umfangreiche Arbeit unter dem obigen Titel, in

welcher der Verfasser, Herr Baurath A. Prokop, früher

Ober-Inspector und Director-Stellvertreter der Wiener

Ballgesellschaft, die Rechtsbeständigkeit des Hoffmann'schen Ringofen-Patentes anzufechten sucht; dieselbe kann auch

zugleich als Darlegung der Motive betrachtet werden zu dem Beschlusse des österr.

Ingenieur- und Architektenvereines, durch eine Vorstellung bei dem k. k. österr.

Handelsministerium auf die Aufhebung des Hoffmann'schen

Privilegiums hinzuarbeiten.

Leider kommt mir das Original erst jetzt zu Gesicht, nachdem dessen auffälliger

Inhalt mir durch Auszüge in anderen Journalen bekannt geworden ist, und veranlaßt

mich das Studium desselben, die darin versuchte Beweisführung näher zu beleuchten,

einestheils weil darin Ansichten über Privilegienwesen und geistiges Eigenthum

überhaupt aufgestellt sind, welche, wenn sie weiter in technischen Kreisen Eingang

finden sollten, durch ihre Immoralität das Vorwärtsschreiten der Industrie auf das

Empfindlichste zu bedrohen vermöchten, indem sie einen verdienstvollen Erfinder

unter dem Deckmantel des vermeintlichen Staatsinteresses schutzlos der Beraubung

aussetzen, anderntheils weil der technische Theil thatsächliche Unrichtigkeiten und

Entstellungen enthält, oder aber auf falschen Voraussetzungen fußend, Folgerungen

zieht, welche eine Berichtigung dringend geboten erscheinen lassen.

Ich will damit nicht den Versuch unternehmen, einmal Geschehenes, wie die inzwischen

erfolgte Aufhebung des Hoffmann'schen Privilegiums,

wieder rückgängig zu machen; ich beabsichtige nur, den Namen eines Mannes, dessen

großen Verdiensten ja auch Hr. Prokop seine Anerkennung

nicht versagen kann – obschon er bei seiner Beweisführung aus der sehr trüben

Quelle der Widersacher Hoffmann's schöpft –, vor

weiteren Verunglimpfungen zu bewahren und den in der Meinung der technischen Welt zu

rehabilitiren, der es unter seiner Manneswürde hielt, auf alle die Anfeindungen,

welche ihm von Seite einiger Freibeuter auf dem Gebiete des geistigen Eigenthumes zu

Theil wurden, eine Antwort zu ertheilen, es der Geschichte der deutschen Industrie

überlassend, über ihn zu urtheilen.

Der österr. Ingenieur- und Architektenverein hat es nach den

Auseinandersetzungen des Hrn. Prokop für seine Pflicht

gehalten, im Interesse der österreichischen Industrie auf die Aufhebung des

gemeinschädlichen Hoffmann'schen Privilegiums

hinzuwirken. Es wäre aber wohl der Würde eines so angesehenen Vereines entsprechend

gewesen, nicht einseitig in der Beurtheilung einer so wichtigen Frage vorzugehen,

sondern auch die gegentheiligen Anschauungen seiner Erwägung zu unterziehen. Der

Verfasser glaubt um so mehr zu einer solchen Entgegnung berechtigt zu seyn, da er

als Vertreter der speciellen Fachliteratur der Thonwaarenindustrie ein Interesse

daran hat, daß Erfindungen auf diesem Gebiete von so eminenter Bedeutung wie der Hoffmann'sche Ringofen, zum Nutzen der Industrie die

Würdigung erfahren, welche ihnen gebührt.

Herr Prokop gibt im Anfange seines Vortrages einen

schätzenswerthen geschichtlichen Abriß der Entwicklung der Ziegelfabrication und kommt dabei zu dem

Resultat, daß die Einführung besserer Arbeitsvorrichtungen, der Gebrauch von

Maschinen, namentlich aber die Erfindung und Anwendung der Ringöfen mit ihrem

continuirlichen Betriebe, ihrer enormen Productivität und ihrer beispiellos in der

Industriegeschichte dastehenden Brennmaterialersparniß, eine neue Epoche auf diesem

Gebiete bezeichnen, und erkennt an, daß es jedenfalls Hoffmann's Verdienst ist – selbst wenn er nicht der Erfinder der

Ringöfen seyn sollte, was trotz der gegentheiligen Entscheidung des preußischen

Handelsministeriums, Alle mit den Verhältnissen Bekannten wissen –, diesen

eine allgemeine Anwendung auf allen größeren und vorgeschrittenen Ziegeleien

verschafft und dadurch einem bisher von der Wissenschaft vernachlässigten

Industriezweige neues Leben verliehen zu haben; er berechnet die enormen

Ersparnisse, welche der Wieneberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft,

dadurch daß sie im Alleinbesitze des Privilegiums für die Umgegend von Wien war, bei

ihrer jährlichen Production von 130 Millionen Ziegeln erwachsen und daß bei

allgemeiner Anwendung desselben auf den Ziegeleien welche den Bedarf an

Baumaterialien für Wien decken, sich die Ersparniß an Kohlen auf circa 1 1/2 bis 2 Millionen Wiener Centner belaufen

würde. Dieses wären also die Verdienste, welche Hoffmann

durch sein Bemühen, seine Erfindung zu verbreiten, speciell für Wien sich erworben

hätte. Darin nun, daß durch die Monopolisirung des Privilegiums es einem

beträchtlichen Theile dieser Ziegeleien versagt war, die Vortheile welche die

Benutzung des Ringofens bietet genießen zu können, glaubt der Verfasser einen Grund

für die Wohnungsnoth in Wien, einen Verlust an Staatsvermögen durch unnöthiger Weise

mehr für die Ziegelfabrication aufgewendetes Brennmaterial finden und die

Gemeinschädlichkeit der Aufrechterhaltung des Patentes ableiten zu müssen. Kann ein

Unbefangener derartige Schlüsse ziehen? In Wien war für die Erbauung der Ringöfen

ein Monopol, und es entstand Wohnungsnoth. In Berlin war nie ein Monopol für Ringöfen; jedermann konnte solche gegen eine geringe

Entschädigung bauen, und Wohnungsnoth entstand doch; von der Wohnungsnoth aber, wie

sie nach Wegfall auch dieser geringen Entschädigung und Aufhebung des Hoffmann'schen Patentes nunmehr in Berlin entstanden ist,

hat Niemand eine Ahnung gehabt. Offenbar läge für das preuß. Ministerium die

dringendste Veranlassung vor, das Hoffmann'sche Patent

wieder in Kraft zu setzen, wenn es sich bewahrheiten würde, daß ebenso wie in Wien

die Aufhebung desselben eine Beendigung oder doch Minderung der Wohnungsnoth

bewirkt, in Berlin das directe Gegentheil erzielt wird. Für die Vertheidiger der Gemeinschädlichkeit

des Privilegiums erwächst aus diesem Verhältniß ein schlimmes Dilemma, denn setzt

das preußische Ministerium das Hoffmann'sche Patent

wieder in Kraft, so liegt die Aufforderung für das österr. Ministerium vor, ein

Gleiches zu thun, da letzteres nur auf Grund der preuß. Maaßregel, nicht auf Grund

der Prokop'schen Motive die Aufhebung decretirt hat.

Der Mangel an Wohnungen hat jedoch ganz andere Gründe, welche mit der Existenz oder

Nichtexistenz der Ringöfen in absolut keinem Zusammenhange stehen; unter so abnormen

Bauverhältnissen, wie sie sich jetzt in den großen Städten zeigen, sind, die

Verkaufspreise der Bausteine ganz unabhängig von den Erzeugungskosten.

Hr. Prokop schlägt sich übrigens hier mit seinen eigenen

Argumenten, denn er führt aus, daß der Gewinn ausschließlich in die Tasche

derjenigen fließen würde, welche durch die Patentaufhebung die Freiheit, den von ihm

in seinen Leistungen als unübertroffen gerühmten Apparat zu benutzen, erlangen

würden.

Privilegien werden bekanntlich verliehen, um Personen welche durch geistige

Reflexionen oder durch praktische Versuche Ideen concipiren und denselben eine

Wesenheit ertheilen die dem Staatswohle Vortheil bringt, für die zu diesem Zwecke

aufgewendeten Opfer zu entschädigen und sie anzuspornen, ihre Ideen weiter

auszubilden und zum allgemeinen Besten preiszugeben. Hr. Prokop findet in dem Umstande daß die österr. Regierung die Monopolisirung

des Patentes für Wien zuließ, eine Versündigung derselben gegen das Staatsinteresse

und plädirt aus diesem Grunde für die Aufhebung, wenn nöthig auch durch einen Gewaltsact. Nun hat aber offenbar nicht der

Erfinder des Ringofens für das Wohl der Wiener Ziegeleibesitzer Sorge zu tragen,

sondern diese selbst, resp. die Regierung, und man kann ihn doch nicht für jene

angebliche Versäumniß der österr. Regierung büßen lassen. Uebrigens hat sich die

Wieneberger Ziegelfabrik und Baugesellschaft vor der Patentaufhebung bereit erklärt,

auf ihr Monopol, die alleinige Benutzung von Ringöfen in einem viermeiligen Umkreise

von Wien, zu verzichten; es stand also Jedem gegen eine Ablösungssumme, welche im

Vergleich zu den dadurch erlangten Vortheilen verschwindend klein ist, die Benutzung

von Ringöfen frei. Aber noch mehr; das Hoffmann'sche

Privilegium datirt vom Jahre 1858; es hat zehn Jahre lang Jedermann frei gestanden

es zu benutzen, ja sieben Jahre lang sogar ohne alle Entschädigung! Während der

ganzen Zeit wo Jedermann Hoffmann'sche Oefen frei bauen

konnte, war es aber nur Ein Mann in Wien, der die Tragweite der Hoffmann'schen Leistungen erkannte und mit Hoffmann einen Vertrag schloß, nicht etwa zur Erwerbung seines

jetzt aufgehobenen Privilegiums, sondern dazu daß Hoffmann ihm allein zur Erbauung von Ringöfen bei Wien und Pest mit seinen

Erfahrungen und Kenntnissen beistehen solle, und dieser Mann war Hr. Heinrich v. Drasche. Diesem gebührt also das Verdienst, die Hoffmann'schen Oefen in Wien eingeführt und ihre

großartigen Erfolge den dortigen Ziegeleibesitzern, Architekten und Ingenieuren vor

Augen geführt zu haben. Hoffmann aber hat an seinem

Vertrage gegen alle Versuchungen treu festgehalten, daher der Mißmuth so Vieler.

Hr. Prokop führt ferner aus, daß, um das Privilegium zu

umgehen, eine Anzahl von Patenten genommen wurde, welche sich nur an das Hoffmann'sche anschlossen und sich naturgemäß auf dieses

stützen konnten, die zu Constructionen führten, welche nur formaliter Abweichungen

zeigen, in ihren Principien aber sich vollständig an die Hoffmann'sche Erfindung anlehnen; warum ereifert er sich nicht ebenso für

die Aufhebung dieser, welche dann ebenfalls zur Ungebühr bestehen, oder besteht die

Gemeinschädlichkeit nur für das Hoffmann'sche Patent,

weil dessen Unerreichbarkeit eine Anzahl von Ziegeleibesitzern genirte, nicht aber

für die Nachahmungen?

Das Hoffmann'sche Patent ist in Preußen auf das Betreiben

von Nachahmern und solchen die es zu werden wünschten, aufgehoben worden, und wenn

ich auch diese Aufhebung, welche in den größten Wirren des beginnenden Völkerkrieges

ausgesprochen wurde, als eine ungerechte und übereilte Handlung des preußischen

Handelministeriums bezeichnen muß, deren Motive mit den

Thatsachen und behördlichen Erhebungen selbst im Widerspruch stehen, wie

ich des Weiteren nachweisen werde, wenn es selbstsüchtigen Bestrebungen gelungen

ist, den durch seine Organe fälschlich unterrichteten

Hrn. Handelsminister zu diesem Gewaltsact zu bestimmen, wenn ich schließlich die

Ueberzeugung habe, daß jetzt in ruhigeren Zeiten der bekannte Gerechtigkeitssinn der

Preußischen Regierung diesen Fehler wieder gut machen, und wenn nicht mehr, so doch

die Ehre eines verdienstvollen Mannes, welche durch die Angriffe eines niedrigen

Egoismus bloßgestellt ist, wieder herstellen wird, indem sie ihm wenigstens die

Autorschaft der Erfindung läßt, – so liegt in diesem Factum der Aufhebung des

Privilegiums allerdings ein scheinbarer Grund der Aufhebung auch in Oesterreich

vor.

Ich freue mich, constatiren zu können, daß das k. k. österr. Handelsministerium die

technischen wie juridischen Erwägungen des Hrn. Prokop

nicht adoptirt hat, sondern sich bei der Aufhebung des Privilegiums auf den einzigen stichhaltigen

Grund, das Factum der Annullirung in Preußen, gestützt hat.

In der That, wenn man die Ausführungen des Hrn. Prokop

über die Nothwendigkeit der Aufhebung des Privilegiums im vermeintlichen

Staatsinteresse liest, dazu seine erkünstelte und unzutreffende Beweisführung, wenn

man hiermit den motivirten, dem österr. Ingenieur- und Architektenverein

übergebenen Antrag vergleicht, in welchem das persönliche Interesse der einzeln

unterzeichneten Vereinsmitglieder im Vordergrund erscheint, so kann man sich des

Gefühles kaum bemeistern, daß die ganze Motivirung nicht lediglich durch das

Staatswohl und die Menschenfreundlichkeit eingegeben ist.

In Preußen hat Hr. Privatbaumeister Paul Loeff (in

Berlin), trotz seiner amtlichen Eigenschaft als zugezogener Sachverständiger in der

ministeriellen Untersuchung in Bezug auf den Arnold'schen

Ofen, noch ehe die zuständigen Behörden eine Entscheidung getroffen hatten, in

technischen Zeitschriften Aufsätze gegen die Originalität des Hoffmann'schen Ringofens veröffentlicht,Beiträge zur Geschichte der continuirlichen Ziegelöfen, im polytechn.

Journal, 1870, Bd. CXCVII S. 137. welche zahlreiche Unwahrheiten und Entstellungen enthalten, wie ich im

Folgenden nachweisen werde. Nicht zufrieden hiermit, hat er es für zulässig

gehalten, nachdem er unterstützt durch die Anschauungen des Professor Dr. Rud. Weber, Mitglied der

preußischen Patentcommission, die Aufhebung des Hoffmann'schen Patentes durchgesetzt und so freien Spielraum für seine

egoistischen Speculationen gewonnen hatte, das Princip des Hoffmann'schen Ofens sich anzueignen, als seine

Erfindung auszugeben, und in einer im Jahre 1871 erschienenen BroschüreBrochüre,Patentirte Brennöfen; Anleitung zur Anlage der zweckmäßigsten Brennofen für

Ziegel, Thonwaaren, Kalk, Cement, Gyps etc., von Paul Loeff. Berlin, Druck von Kerskes und

Hohmann. welche für seine Oefen Propaganda zu machen bezweckt, einen Hoffmann'schen Ofen geradezu zu copiren und nur an

demselben constructive Veränderungen vorzunehmen, welche dazu bestimmt sind,

wenigstens scheinbar einige Abweichungen zu zeigen, ohne im Wesentlichen etwas zu

ändern. Die meinem Aufsatz beigegebenen Zeichnungen, Figur 1–4, welche den

Hoffmann'schen und Loeff'schen Ringofen neben einander darstellen, bedürfen keines Commentars.

Die Absicht, das betreffende Publicum über den Werth seiner angeblichen Erfindung zu

täuschen, documentirt sich in jener BroschüreBrochüre. Er weiß sehr wohl, daß weder der Arnold'sche

Ofen von 1839, welchen Hoffmann nach seinem Bekanntwerden

als Vorläufer seines Princips anerkannt hat, noch seine Reconstruction desselben Ofens im Jahre

1870, welche wegen Mangels der dem Hoffmann'schen Ofen

eigenthümlichen Befeuerungsweise schon bei den Versuchsbränden Fiasco machte, die

Bedingungen der Betriebsfähigkeit in sich trägt; er weiß, daß weder Arnold, noch Maille, noch Gibbs, noch die Nachahmer Hoffmann's wie er selbst, an dem Aufschwung welchen die

Thonwaarenindustrie durch Benutzung des Ringofens genommen, directen Antheil haben,

dieß hindert ihn aber nicht, mit einer unglaublichen Naivität das Verdienst nur Arnold zuzuschreiben und den Hoffmann'schen Ofen lediglich als einen sehr unvollkommenen Apparat und

als verbindendes Mittelglied zwischen der Arnold'schen

und seiner vermeintlichen Erfindung zu betrachten.

Daß er dabei seine eigenen großen Verdienste zu beleuchten nicht vergißt, ist

selbstverständlich, auch soll nach seiner Angabe sein Ofen „in fast allen

Staaten“ patentirt seyn. – Dieß war der Sachverständige, auf

dessen Gutachten hin das preußische Handelsministerium das Hoffmann'sche Patent aufhob, und es erscheint wohl bedenklich, seine

Angaben ohne eingehende Prüfung anzunehmen.

Auf Grund der preußischen Aufhebung des Patentes wurde auch das italienische in seiner Rechtsbeständigkeit mit Erfolg angegriffen, von einer Partei welche es offen als eine nationale

Ehrenpflicht erklärte, Ausländer zu berauben, sobald dieß der Vortheil

italienischer Staatsangehörigen nützlich erscheinen läßt. Sollten ähnliche

Tendenzen, deren schwer wiegende moralische Folgen für die Gesammtindustrie ich

nicht erst zu schildern brauche, auch in Wien Anklang finden? Ich will es nicht

hoffen; dennoch drängen sich mir solche Gedanken auf, wenn ich in Hrn. Prokop's Vortrag lese: das Privilegium muß aufgehoben

werden, weil bei der herrschenden Wohnungsnoth jedes Mittel

gerecht ist, um dieser, wenn auch nur scheinbar,

zusteuern, es muß fallen, weil es den Ziegeleibesitzern durch seine Unzugänglichkeit

unerträglich geworden ist, weil sich die Mittel jetzt herbei bringen lassen,

dasselbe mit Erfolg anzugreifen.

Um zur Kritik der von Hrn. Prokop gelieferten technischen

Beweise überzugehen, wollen wir zuerst über die Quellen Musterung halten, aus

welchen er geschöpft hat und die er selbst in einer Anmerkung angibt. Es sind das

die Schriften von Matern und Gottgetreu, die oben erwähnten Publicationen von Loeff im polytechn. Journal und der Baugewerks-Zeitung, welche

sämmtlich verfaßt wurden um durch die Gerichte verurtheilte Umgehungen des Hoffmann'schen Patentes zu rechtfertigen, oder, wie bei Loeff, die Bahn zu ebnen für seine eigene Erfindung;

Schriften der Gegenpartei scheint er demnach nicht studirt zu haben.

Ferner führt er als Material den in Preußen entscheidenden Ringofenproceß –

was doch wohl nur den Arnold'schen, in Folge dessen die

Aufhebung des Patentes in Preußen erfolgte, bedeuten kann – an. Wenn Hrn. Prokop letzteres Actenstück wirklich und nicht bloß eine

Entstellung desselben vorgelegen hätte, so habe ich das Zutrauen zu seiner

Wahrheitsliebe, daß er der Angabe auf Seite 27 Heft II, Hoffmann habe vor der Patentirung von den Versuchen Arnold's Kenntniß gehabt, seine Anerkennung versagt haben würde. Er hätte

dann aus den Proceß-Acten ersehen: erstens daß von dem Arnold'schen Ofen überhaupt keine Originalbaupläne vorhanden waren, daß

also Hoffmann auch keine Kenntniß davon haben konnte;

ferner daß Arnold bei den Verhandlungen seine früher in

einem an Dr. J. Matern

gerichteten Briefe ausgesprochene Beschuldigung, „er habe dem

Associé Hoffmann's Hrn. Büscher Zeichnungen seines Ofens übergeben,“ mit dem

Bemerken zurückgezogen hat, er wisse dieß nicht mehr genau; ferner daß Hr. Büscher die betreffenden Notizen, welche er sich über den

Arnold'schen Ofen bei einem Besuche gemacht hatte, in

natura vorlegen konnte und daß sich dieselben auf

einen runden, überwölbten Kalkofen mit Braunkohlen-Feuerung, nicht aber auf

den sogenannten Arnold'schen Kammerofen beziehen; endlich

daß Hoffmann nachweisen konnte, daß er, ehe er Büscher und Arnold kannte,

bereits Anderen seine Ideen auseinandergesetzt, daß auch die Selbstständigkeit der

Hofmann'schen Erfindung von der Arnold'schen durch die preußische Regierung ausgesprochen wurde.

Hrn. Prokop's technische Beweisführung ist darauf basirt,

das Bekanntseyn und die Anwendung der einzelnen Ofentheile schon vor der

Patentertheilung darzuthun. Es ließe sich dagegen nichts einwenden, wenn dieß mit

der wünschenswerthen Vollständigkeit geschähe, obgleich nach meiner Auffassung

einzelne Theile als solche noch lange nicht das Wesen der Erfindung ausmachen und

deren Vorzüglichkeit und Brauchbarkeit noch nicht die gleichen Eigenschaften für das

Ganze verbürgen. Erst die Combination der einzelnen Theile zu einem Ganzen, zu einem

Organismus in welchem alle Glieder in der richtigen Weise functioniren, liefert

einen Apparat; es wurde deßwegen, wie es in ähnlichen Fällen ja naturgemäß immer

geschehen muß, das in Frage stehende Privilegium nicht auf die einzelnen Theile

gewährt, sondern auf den Apparat in seiner ganzen

Zusammensetzung, soweit diese neu und eigenthümlich ist und ohne Jemand in der

Anwendung bekannter

Theile zu beschränken. Wenn nur die Neuheit der einzelnen

Organe maaßgebend wäre für die Neuheit einer Erfindung, so wäre streng genommen eine

Patentertheilung in gewissen technischen Zweigen z.B. im Maschinenbau, der doch

gerade die meisten Privilegien aufzuweisen hat, fast eine Unmöglichkeit, denn hier

sind es fast immer dieselben einzelnen Organe, welche stets in anderen Formen und in

anderer Combination untereinander wiederkehren. Ist also bei dem Hoffmann'schen Ringofen die ganze Anordnung der einzelnen

Organe neu und eigenthümlich, so ist er auch entschieden patentfähig und daß dieß

der Fall ist, daß die einzelnen Theile desselben in einer harmonischen Weise

combinirt sind, wie sie früher nicht ausgeführt worden waren, beweisen einerseits

die Erfolge des Ringofens, andererseits die Nichterfolge der Erfinder welche vor und

nach Hoffmann ein gleiches Ziel vor Augen hatten, es aber

nicht verstanden, auch alle die Organe welche Hoffmann

benutzt hat, trotz des Vorbildes welches sie hatten, in der richtigen Weise

anzuwenden. Die Hoffmann'sche Erfindung hat aber außerdem

auch wirklich Neues gebracht und die preußische Patentcommission (oder vielmehr Hr.

Loeff und Professor Weber)

vermag dieß schließlich vor dem Forum der Thatsachen nicht weg zu creditiren.

Als charakteristisch für seinen Ofen, doch nicht als in allen Fällen neu, hebt Hoffmann in seiner Patentbeschreibung hervor:

1) die Isolirung gegen Erdfeuchtigkeit;

2) den ununterbrochenen endlosen Ofencanal, dessen

Abschluß

3) durch eine versetzbare Wand (den Schieber) die regelmäßige

ununterbrochene Arbeit, sowie die denkbar vortheilhafteste Ausnutzung der Wärme

gestattet;

4) die Isolirung des Ofengemäuers durch Sandumhüllung;

5) den hermetischen Verschluß der Rauchcanäle;

6) das Aufgeben aller feststehenden Feuerherde, und an deren

Stelle die Anwendung der Heizlöcher und Heizschachte, welche in kurzen

Entfernungen neben und hinter einander über die ganze Fläche des Ofens

gleichmäßig vertheilt sind und die zu brennenden Gegenstände in unmittelbare und

nächste Nähe der Ausgangspunkte der Wärme bringen, so daß die Wirkung der

strahlenden Wärme unter den günstigsten Bedingungen benutzt wird;

7) den hermetischen Verschluß der Heizlöcher durch in Sand

tauchende Glocken;

8) die Anordnung des sogenannten Rauchsammlers;

9) die Ableitung der Rauchgase nicht von der Decke, sondern unten

vom Herde ab, und

10) endlich die von Allem bis dahin dagewesenen abweichende Art

und Weise der Befeuerung: statt mit Schmauch-, Halb- und Vollfeuer

zu brennen, nur ein Vollfeuer zu unterhalten, und zwar durch Einstreuen des

Brennstoffes in die glühenden Steinmassen, wodurch die bis dahin wenig nutzbaren

staubförmigen Brennstoffe besonders verwerthbar wurden.

Von diesen Eigenthümlichkeiten sind durch Recursentscheidungen des preußischen

Handelsministers vom 30. November 1868 IV 14389, vom 11. Januar 1869 IV 15818 und

vom 4. December 1869 IV 14918 als dem Hoffmann'schen Ofen

neu anerkannt worden:

1) der ringförmige in sich

zurückkehrende Ofencanal;

2) die Theilung desselben durch transportable, das ganze

Ofenprofil ausfüllende Schieber;

3) der Abschluß der Rauchcanäle durch in Sand tauchende Glocken;

4) die Befeuerung der einzelnen Ofenabtheilungen durch im Gewölbe

angebrachte Schürlöcher, ohne feststehenden

Feuerherd.

In dem Vortrage des Hrn. Prokop werden als

Eigenthümlichkeiten hervorgehoben:

1) der endlose in sich zurückkehrende Ofencanal;

2) die Absperrbarkeit dieses Raumes;

3) der eigens construirte Rauchabzugsapparat.

Die Befeuerung der einzelnen Ofenabtheilungen durch im Gewölbe in geringen

Zwischenräumen angebrachte Schürlöcher ohne feststehenden

Feuerherd ist, trotzdem sie dem Sachkenner als gerade den Hoffmann'schen Ringofen am meisten charakterisirend

auffällt, nicht aufgeführt, sondern an anderen Orten wird nur beiläufig erwähnt, daß

Hoffmann hierauf ein großes Gewicht legt. Es ist das

Ignoriren dieser Befeuerung der einzelnen Ofenabtheilungen um so mehr zu verwundern,

als eine der benutzten Quellen, nämlich Dr. Matern, hierauf wesentlich Gewicht legt, um nachzuweisen

daß sein Ofen wegen Mangels dieser Einrichtung den Charakter des Hoffmann'schen Ofens verliert und dem Hoffmann'schen Patente nicht tributär ist.

In seinem Nachweis, daß die vorher angeführten Punkte schon vor der Patentertheilung

bekannt und in Werken beschrieben worden sind, sucht Hr. Prokop insbesondere darzuthun, daß bereits vor Hoffmann continuirliche Ziegelöfen projectirt, ausgeführt

und in Betrieb gesetzt wurden.Bei Erwähnung des Gibbs'schen Ofens sucht er den

Nachweis zu erbringen, daß nicht einmal der Name

„Ringofen“ neu ist; er sagt S. 21: „Wir

haben somit wieder einen continuirlichen Ofen vor uns, der noch dazu zum

Schrecken unserer Gegner schon damals von seinem Erfinder den Namen

„Ringofen“ erhielt.“ Wenn Herr Prokop sich aber die Mühe gegeben hätte, die Gibbs'sche Beschreibung nachzulesen und bei der

Uebersetzung des Wortes „circular

Kiln“ ein englisches Lexikon zu Rathe zu ziehen, so

würde er gefunden haben, daß annular Kiln einen

ringförmigen, circular Kiln einen kreisförmigen

Ofen bedeutet. Die Erfindung der Continuirlichkeit hat aber Hoffmann nirgends für sich in Anspruch genommen.In der dem preußischen Handelsministerium im März des Jahres 1858

eingereichten Beschreibung seiner Erfindung, sowie in der Beschreibung des

ersten von ihm in Scholwin bei Stettin ausgeführten Ringofens (Erbkam, Zeitschrift für Bauwesen, 1860) zählt Hoffmann alle ihm bis dahin bekannt gewesenen

continuirlich wirkenden, oder als continuirlich wirkend betrachteten Oefen

auf. Was ihm patentirt ist, sind die Mittel um in

vortheilhafter Weise zu dieser Continuirlichkeit zu gelangen.

Hr. Prokop weist ferner nach, daß auch bei anderen

Ziegelofenconstructionen bedeutende Brennmaterialersparnisse herbeigeführt sind, was

aber für die vorliegende Frage ohne Interesse ist, da Hoffmann nicht die Brennmaterialersparniß, sondern die Mittel um diese zu

erreichen, zum Gegenstande des Patentes hat, insofern als sie von anderen Mitteln

welche Gleiches bezwecken, abweichen.

Endlich beweist Hr. Prokop den früheren Gebrauch von

Schiebern beim Abschluß von Rauchabzügen etc., ohne zu berücksichtigen daß es eben

ein ganz bestimmter Schieber, zu einem ganz bestimmten Zwecke dienend ist, der den

Hoffmann'schen Ofen, abweichend von der

Verwendungsweise anderer Schieber, wie sie sonst üblich ist, charakterisirt.

Soll die Frage ihre wissenschaftliche Erledigung finden, ob der Hoffmann'sche Ringofen eine neue Erfindung ist, oder vor seiner

Patentirung im Ganzen oder in seinen einzelnen Theilen schon bekannt war, so ist es

mit Vermuthungen und künstlichen Auslegungen, wie sie Hr. Prokop uns vorführt, nicht gethan, sondern es müssen unzweideutige und

unumstößliche Beweise geliefert werden.

Der Hoffmann'sche OfenMan s. die Beschreibung der ringförmigen Brennöfen mit immerwährendem Betrieb

von Fr. Hoffmann und A. Licht mit beigegebenen Zeichnungen, im polytechn. Journal, 1860,

Bd. CLV S. 178 und Bd. CLVIII S. 183. ist charakterisirt durch einen in einer beliebigen Curve in sich

zurücklaufenden, überall gleich weiten Ofencanal, ohne

trennende Zwischenwände (daher Ring): der Abschluß dieses

Canales geschieht durch ein transportables, den ganzen Querschnitt ausfüllendes

Diaphragma (Schieber), welches während des Betriebes wandert und seine Stelle stets

dort hat, wo sowohl die Ableitung der Feuergase dem Schornstein mittelst des

Rauchsammlers und der durch Sonderverschlüsse absperrbaren Füchse (Rauchcanäle), als

auch die Zuleitung, der atmosphärischen Luft zu den in Abkühlung begriffenen

Abtheilungen und durch diese zum Feuer, gerade stattfindet. Die Befeuerung geschieht

etwa in der Mitte des nur an einer Stelle behufs Ersatzes der gebrannten Producte

durch rohe, unterbrochenen, eine continuirliche Masse

bildenden Einsatzes auf einer Anzahl von dicht nebeneinander liegenden Stellen (6

bis 60), ohne feste Feuerstätten, ausschließlich von oben

und in senkrecht stehenden Schürgassen (Heizschächten),

welche von der Sohle bis zum Gewölbe Kohle enthalten.

Die Zuführung von ausschließlich bis zum Glühen erhitzter

Luft zu den weit ausgedehnten Feuerstätten geschieht in einem einzigen

Strome durch den Querschnitt des ganzen Ofens; das ebenfalls nach der Anordnung der

Heizschächte den ganzen senkrechten Ofenquerschnitt

bestreichende und horizontal fortschreitende Feuer ist ein continuirlich wanderndes; die Entzündung desselben beim Vorwärtsschreiten

findet nicht wie bei allen anderen Feuerungsanlagen an vorhandener oder

eingebrachter glühender Kohle oder anderer Zündmittel, sondern ausschließlich an den glühenden Flächen der zu brennenden Objecte statt.

Die Vorwärmung und Trocknung frisch eingesetzter Producte findet durch die abgehende

Feuerluft statt, ohne eine andere Leitung und Zurichtung als sie in den abkühlenden

und brennenden Ofentheilen vorhanden ist.

Sehen wir nun zu, in wie weit diese Anordnung und der durch dieselbe hervorgerufene

Effect sich bei anderen Ofenconstructionen wiederfinden. Wir werden hier natürlich

eine Reihe von Constructionen ganz aus dem Spiel lassen können, welche keine von den oben angeführten Eigenthümlichkeiten

zeigen, wie den Ofen von Weberling, Péclet, Müller

und Anderen mehr, welche mit dem Ringofen nur das gemeinschaftlich haben, daß sie

ebenfalls aber auf einem ganz anderen Wege eine Brennmaterialersparniß durch die

Continuität des Betriebes anstreben, was, wie schon oben erwähnt, nicht den

Kernpunkt der Frage berührt; doch kann ich es mir nicht versagen, hier außer den zur

Besprechung noch übrigen Oefen von Barbier, Gibbs, Maille

und Arnold, welche gleichsam als Vorläufer des Hoffmann'schen Ofens zu betrachten sind, noch zwei andere

zu erörtern, nämlich den chinesischen Porzellanofen und den holländischen

Meilerofen.

Der chinesische Porzellanofen, in welchem Hr. Prokop die

erste Verwirklichung der Hoffmann'schen Ideen erblickt,

und zwar in einer Vollständigkeit welche alles Andere auf diesem Gebiete Geleistete

übertrifft, findet sich

beschrieben in Brogniart's Traité des arts céramiques und daselbst auf Tafel XVII Fig.

9 u. 10, und Tafel XLIV abgebildet. Der Ofen besteht nach der einen Figur (9) aus

zwei, nach der anderen Figur (10) aus vier aneinander gereihten kreisrunden Oefen,

von denen die ersteren am Ende einen Schornstein die letzteren keinen solchen

zeigen. Der erste der aneinander gereihten und mit einander verbundenen Oefen ist

mit einer offenen Feuerung versehen – in Fig. 10, A und B, ist eine besondere Feuerkammer (foyer) mit drei Schüröffnungen (alandiers) vorgebaut – in welcher nach der Zeichnung und

Beschreibung Holz verbrannt wird. Die größte Aehnlichkeit mit dem Hoffmann'schen Ofen findet Hr. Prokop darin, daß in dem halbkugelförmigen Gewölbe sich eine Anzahl Löcher

befinden, welche er, da sie nach der Beschreibung mit Topfscherben bedeckt werden,

als die mit eisernen Kapseln bedeckten Heizlöcher des Ringofens erkennt. In der

Beschreibung pag. 433 ist nun aber genau der Zweck

dieser Löcher angegeben; es heißt dort.: au sommet de chaque

d'elles (chambres) sont

cinq ouvertures ou carneaux A, B, C pour le dégagement des produits de la

combustion (an der Spitze jeder dieser Kammern sind fünf Oeffnungen oder

Füchse A, B, C,

Hier findet sich keine Uebereinstimmung zwischen den Buchstaben des Textes

und den Tafeln, doch ist aus dem Text ersichtlich, daß damit die Löcher o, o, o gemeint sind, da A, B, C überhaupt sich auf der Tafel nicht finden. Prof. Remélé hat den Nachweis geführt daß

bei Brogniart diese Nichtübereinstimmung öfters

wiederkehrt und daß anzunehmen ist. daß Text und Tafeln von zwei Personen

bearbeitet sind, welche nicht mit einander in steter Fühlung standen. für das Entweichen der Verbrennungsproducte); ferner auf pag. 434: Il y a sur ce four cinq

petites ouvertures, qui sont comme les yeux, on les couvre de quelques pots

cassés: lorsque on presume que la porcelaine est cuite, on decouvre celle

de ces ouvertures qui est près de la cheminée et avec une pincette

on ouvre un étui pour juger l'état de la cuisson (auf jedem

Ofen befinden sich fünf kleine Oeffnungen, welche wie die Augen sind, man bedeckt

sie mit Topfscherben; wenn man erwartet, daß das Porzellan gar ist, so öffnet man

diejenige von diesen Oeffnungen, welche dem Schornstein am nächsten ist, und mit

einer Zange öffnet man eine Kapsel um den Stand des Brandes zu beurtheilen).

Schließlich findet Brogniart diesen Ofen ähnlich dem alten

deutschen Steinzeugofen, oder den Töpferöfen von Savaignies. Aber was thut Hr. Prokop? Er findet die Feuerherde (foyers), welche als mit Feuergräben versehen beschrieben werden, weder in

Zeichnung noch Beschreibung, trotzdem sie deutlich genug vorhanden sind; er macht

ferner die Oeffnungen im Gewölbe, welche zu gleicher Zeit als Abzugsöffnung für die

Gase, und als Schau- und Probelöcher dienen (die er noch heute in ganz

derselben Weise bei den Steinzeugöfen in der Lausitz, in Thüringen und der

Rheinprovinz angewendet sehen kann und die dort auch noch heute mit Topf-

oder Schüsselscherben bedeckt werden, um das Austreten der Flamme zu reguliren und

das Hereinschlagen des Windes in die meist frei stehenden Oefen zu verhindern), ohne

Weiteres zu den Hoffmann'schen Heizlöchern. Zu den

Heizlöchern braucht er aber nun auch Heizschächte und diese werden einfach aus den

diversen Zeichnungen des genannten Werkes (die ich, trotzdem ich ziemlich in

demselben bewandert bin, in Ermangelung näherer Quellenangaben jedoch nicht finden

konnte) zugedacht; es werden, da Verbindungen zwischen den einzelnen Oefen vorhanden

sind, diese, obwohl sich eine Andeutung darüber in der Beschreibung nicht findet,

auch naturgemäß mit Schiebern verschlossen, denn wozu wären sie sonst vorhanden? Er

läßt aber seiner Phantasie noch weiter freien Spielraum; er denkt sich die

Befeuerung durch die mit Schürgassen versehenen und mit Töpfen bedeckten Schaulöcher

fortgesetzt, statt der vier Oefen einen geschlossenen Kranz von solchen, und das

Ein- und Aussetzen continuirlich wie das Brennen fortgesetzt, und fährt dann

fort: „Wir finden somit in öffentlichen Druckwerken bereits 14 Jahre vor

Hoffmann eine seit Jahrtausenden Gang und Gebe

seyende ähnliche Manipulation beim Brennen von Ziegeln und Porzellan etc., und

eine seinen Oefen ähnliche Construction vor.“

Hoffmann soll also seine Erfindung den Chinesen

abgelauscht haben; ich halte aber die Chinesen für zu praktische Porzellanbrenner,

um den Prokop'schen Ofen nach Hoffmann'schem Muster anzuwenden, schon aus dem einfachen Grunde, weil ich

nicht weiß wo die Verbrennungsproducte hin sollen, für deren Abführung Hr. Prokop zu sorgen vergessen hat!

Abgesehen von diesen Ausflüssen einer erhitzten Phantasie ist es unverzeihlich, daß

durch Hrn. Prokop's Uebersetzung des Sinn des Originals

ein wesentlich anderer wird. Es heißt in Brogniart's citirtem Traité (1844) pag. 433, Zeile 2 von unten: quand l'enfournement

est fait, on mure la porte, probablement latérale, n'y laissant que

l'ouverture pour y jeter le bois (wenn das Einsetzen geschehen ist, vermauert man die Thür, wahrscheinlich die

seitliche, nur darin die Oeffnung lassend, welche für das Einwerfen des Holzes

nöthig ist). Hr. Prokop übersetzt aber S. 23:

„nachdem angefeuert wurde, vermauert man

die Thür etc.“ Es würde allerdings dieser Umstand, das Zumauern nach dem Anfeuern, auf

einen ähnlichen Betrieb wie beim Hoffmann'schen Ofen

hindeuten, aber auch die Zeichnung zeigt das Gegentheil.

Ferner finden sich auf derselben Seite seines Vortrages Stellen, welche den Beweis

für die Befeuerung des chinesischen Ofens liefern sollen, nämlich: „o, o, o sind Oeffnungen im Gewölbe durch welche die

Arbeiter A und B Holz

eintragen; O sind die OeffnungenHr. Prokop läßt hier einige Worte aus, die ihm

unbequem zu seyn scheinen. ...... zum Eintragen des Holzes bis zum Ende des Brandes.“ Im

Original-Atlas zu Brogniart's Traité, explication des planches, pag. 44 heißt

diese Stelle: o, o, o, ouvertures dans le dôme, par

lesquelles les ouvriers A et B introduisent du bois: O, ouverture pour la sortie

des produits [im Text: de la combustion], la communication et l'introduction du bois a la fin de la

cuisson (o, o, o Oeffnungen in der Kuppel,

durch welche die Arbeiter A und B Holz einführen; O Oeffnung für den Austritt

der Producte [der Verbrennung], die Verbindung und die Einführung von Holz am Ende des Brandes).

„Der Arbeiter A scheint KohlenDaß die Chinesen bereits vor 2000 Jahren Kohlen benutzten, ist doch wohl

unwahrscheinlich und findet sich auch nirgends eine Andeutung hierüber,

sondern der Gebrauch derselben dürfte wohl erst aus den letzten

Decennien stammen; überdieß hält nach der Zeichnung der betreffende

Arbeiter ein Holzscheit in die Oeffnung O. zwischen die Stücke zu werfen.“ Nun kann aber Hr. Prokop auf der Zeichnung Tafel XVII Figur 9 sehen, daß in dem

offenen Feuerraum ein mächtiges Feuer lodert, also hier das Einwerfen des Holzes,

welches bei der intensiven Verbrennung durch zwei Mann geschehen soll, viel bequemer

erscheint und nicht die Zuhülfenahme der Schaulöcher verlangt; wenn derselbe aber

dadurch sich hat irre machen lassen, daß ein Arbeiter in die Oeffnung O ein Holzscheit steckt, und daraus unter Zuhülfenahme

der zerschlagenen Töpfe und der, in seinen Gedanken vorhandenen Heizschächte die

Befeuerungsweise der Ringöfen ableiten zu können glaubt, so hätte ihn ein Töpfer

über den Gebrauch der Schaulöcher leicht aufklaren können. Die betreffende Zeichnung

gestattet uns den Schluß, daß die Chinesen schon ebenso bei der Beurtheilung des

Feuers verfuhren wie es heute noch unsere Töpfer thun, nämlich in das Schau –

und Probeloch, das in vielen Fällen zu gleicher Zeit einen Rauchabzug vertritt,

gegen Ende des Brandes beim Probenehmen ein Holzscheit einzuschieben, um aus dem

Glanz der Spiegelung der leuchtenden Flamme in der Glasur den Grad des Flusses

derselben zu beurtheilen.

Hr. Prokop zieht sogar den holländischen Meiler als

Vorläufer des Ringofens heran, und bemerkt daß „nicht selten“

bei diesen Meilern auch durch Heizschächte befeuert wird. Ich glaube eine ziemliche

Kenntniß des Ziegelbrennens nach holländischen Manieren zu besitzen, aber die

Thatsache daß die dem Ringofen eigenthümliche Befeuerung „nicht

selten“ auch beim holländischen Meilerbrande angewendet wird, ist mir

ganz neu, daher ich wünsche, den Gewährsmann für dieselbe von Hrn. Prokop zu erfahren.

(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)

Tafeln