| Titel: | Ueber die Anwendung der Wasserluftpumpe beim Abdampfen, Destilliren, Filtriren etc. im Vacuum; von F. A. Wolff und Söhnen in Heilbronn. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. LXXXIV., S. 305 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Ueber die Anwendung der Wasserluftpumpe beim

Abdampfen, Destilliren, Filtriren etc. im Vacuum; von F. A. Wolff und Söhnen in Heilbronn.

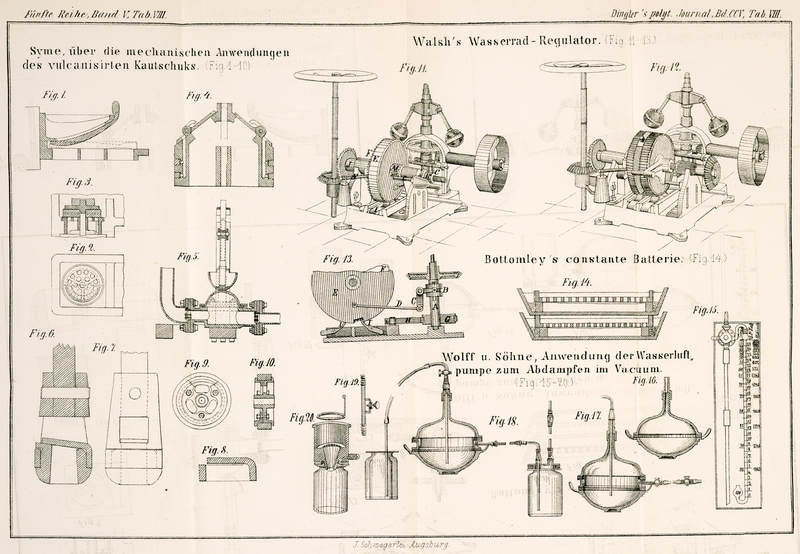

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Ueber Anwendung der Wasserluftpumpe beim Abdampfen etc. im

Vacuum.

Die von R. Bunsen erfundene WasserluftpumpeMan sehe: Winkler, über die Bunsen'sche Wasserluftpumpe und ihre technische Verwendung, im

polytechn. Journal, 1870, Bd. CXCV S. 34. gab den Verf. Veranlassung zu Versuchen, welche so erfolgreich waren, daß

die Verf. glauben, das

Vacuum werde in den Fällen wo man überhaupt mittelst desselben bessere Resultate

erzielen kann, mit der Zeit allgemein angewendet werden.

Das Princip der Wasserluftpumpe beruht auf dem Fall von Wasser in einer Röhre. Füllt

nämlich ein Wasserstrahl eine senkrecht stehende Röhre nicht völlig aus, so reißt

derselbe von oben Luftblasen mit sich bis zum Ende der Röhre, wodurch man im Stande

ist, ein der senkrechten Länge dieser Röhre entsprechendes Vacuum herzustellen.

In dem Preisverzeichniß des Hrn. Universitäts-Mechanicus Desaga in Heidelberg vom Jahre 1870 ist die Wasserluftpumpe von Glas

angefertigt aufgeführt. Die Verf. stellen dieselbe dagegen von Metall her und wenden

sie auch auf andere, ihren Versuchen zufolge vortheilhaftere (einen geringeren

Wasserverbrauch bedingende) Weise an, indem sie die in der Pumpe nach dem Ende hin

sehr verengte Rohrspitze nach Art der Giffard'schen

Dampfstrahlpumpen zum Wasserzufluß und die seitliche Röhre zur Verbindung mit dem

luftleer zu machenden Gefäß benutzen, während bei der Einrichtung von Desaga diese beiden Röhren gerade umgekehrt verwendet

werden.

Die Wasserluftpumpe der Verf. ist durch Fig. 15 in 1/10 der

wirklichen Größe dargestellt. Das Reservoir, aus welchem die Röhre a ihr Wasser erhält, muß, wenn auch entfernt, doch

mindestens in gleicher Höhe mit der Pumpe stehen. An die Glasröhre b wird die etwa 8 Millimeter weite Bleiröhre angesteckt,

und die Rohrmündung c wird mit dem luftleer zu machenden

Gefäße in Verbindung gesetzt. In den Fällen wo ein genügend tiefer Schacht oder

Brunnen, wodurch man der Röhre b den nöthigen Fall geben

könnte, nicht zur Disposition steht, muß man die Wasserluftpumpe als solche in einer

höheren Etage anbringen; Vacuummeter,Auf dem Vacuummeter sind zugleich die Siedepunkte des reinen Wassers

bezeichnet, welche den betreffenden Millimetern Luftleere bei einem

Barometerstande von 760 Millimet. = 28 Pariser Zoll entsprechen. Glasröhre b und Wasserzulaufhahn können dabei

aber doch an einer Wand im Laboratorium befestigt werden. Zur Verbindung der

einzelnen Theile mit einander dienen dickwandige Kautschukröhrchen von 7 bis 8

Centimet. Länge.

Was die Höhe der zu erzielenden Luftleere der Wasserluftpumpe anbelangt, so können

die Verf. vorläufig nur angeben, daß mit einer Fallröhre von 8 Millimet. lichter

Weite

bei 3

Met.

senkrechter

Länge

eine

Luftleere

von

130

Millimet.

„ 4

„

„

„

„

„

„

200

„

„ 5

„

„

„

„

„

„

280

„

„ 6

„

„

„

„

„

„

320

„

„ 7

„

„

„

„

„

„

400

„

„ 8

„

„

„

„

„

„

471

„

„ 9

„

„

„

„

„

„

526

„

„ 10

„

„

„

„

„

„

580

„

„ 11

„

„

„

„

„

„

642

„

„ 12

„

„

„

„

„

„

705

„

„ 13

„

„

„

„

„

„

715

„

„ 14

„

„

„

„

„

„

728

„

gewonnen wird, wenn das Barometer auf 750 Millimet. = 27 Zoll

8 Linien Höhe steht.

Ferner können die Verf. constatiren, daß bei dieser Fallrohr-Weite und Höhe

ein Gefäß von 10 Liter Inhalt innerhalb zehn Minuten bis 573 Millimet. = 21 Pariser

Zoll luftleer gemacht werden kann, und daß hierzu 10 Liter Wasser nöthig sind. Wie

aber dieser Zeitraum durch eine noch weitere Rühre bei vielleicht mehr oder weniger

Wasserverbrauch abgekürzt, d.h. die Fähigkeit der Wasserluftpumpe noch mehr erhöht

werden kann, darüber behalten sie sich weitere Versuche vor.

Die so eben in Zahlen angegebenen Resultate sind jedoch nur dann zutreffend, wenn der

Wasserzuflußhahn bei zunehmender Luftleere einige Male regulirt, d.h. der

Wasserzufluß vermindert wird. An der Glasröhre, sey sie dicht an der Pumpe oder

entfernt von ihr in die Fallröhre eingeschaltet, sieht man, wie das Wasser

Luftblasen mit sich fortreißt, und die Pumpe wird nur dann am besten wirken, wenn

gleich große Luftblasen mit entsprechend großen Wassermengen nach einander

niedersinken. Aber auch das Vacuummeter zeigt auf's Genaueste die jeweilige Wirkung

der Wasserluftpumpe, ist jedoch den Schwankungen des Luftdruckes ausgesetzt, weßhalb

man scheinbar nicht immer den gleichen Grad von Luftleere zu erzielen im Stande

ist.

Obgleich die Verf. ihre Versuche mit der Wasserluftpumpe bis jetzt auf diejenigen

Gefäße beschränkten, welche zum Gebrauch in Apotheken ausreichen, also auf Gefäße

bis zu 10 Liter Inhalt, so glauben sie doch annehmen zu dürfen, daß dieselbe auch

für bedeutend größere Volumina genügen werde, und sie sind der Ansicht, daß bei

Anwendung einer in etwas größerem Maaßstabe ausgeführten Wasserluftpumpe die

Abdampfungen im Vacuum selbst bei einer Siedefläche von 1 Meter Durchmesser sich

mittelst der Wasserluftpumpe angenehmer und vortheilhafter bewerkstelligen lassen werden, als

mittelst Luftpumpen, welche durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt werden, und mit

welchen in der Regel auch noch eine Einrichtung verbunden werden muß, um die

Condensation der im Vacuum sich bildenden Dämpfe zu ermöglichen.

Abdampfen, Kochen und Destilliren im Vacuum. – Bei

den Versuchen der Verf. war das Hauptaugenmerk derselben darauf gerichtet, daß man

die in den Dampfapparat passenden Abdampfschalen benutzen könne, ohne irgend welche

Veränderung an denselben vorzunehmen. Es gelang ihnen dieß auch vollkommen

1) durch die Anwendung von Gummiringen,

2) durch einen Glasdeckel, welcher die ganze Fläche der Schale

bedeckt und zum Beobachten der in derselben befindlichen Flüssigkeit dient,

und

3) durch einen von Metall angefertigten, mit einem Rohrstück

versehenen Recipienten zum Auffangen des am Deckel niedergeschlagenen

Dampfes.

Die besonders zu diesem Zwecke angefertigten, 10 Millimet. dicken und 280 Millimet.

weiten Gummiringe werden auf den Rand der Schale gelegt, und der Glasdeckel

daraufgesetzt; durch einen nur eine bis zwei Minuten dauernden Druck der Hand auf

den Glasdeckel schließen sie luftdicht und bewähren ihre Tauglichkeit um so mehr, je

mehr die Luftleere zunimmt.

Anstatt, wie es bei den Vacuumpfannen geschieht, einen metallenen Obertheil mit

Gucklöchern anzuwenden, haben die Verf. nach vielen Versuchen einen Glasdeckel

anfertigen lassen, welcher trotz seines großen Durchmessers von 285 Millimet. im

Stande ist, den Druck der Atmosphäre bei jeder Luftleere auszuhalten, und durch

welchen man jeden Punkt in der Schale ohne Anwendung einer besonderen Beleuchtung

auf das Genaueste wahrnehmen kann. Da diese Glasdeckel überall gleich dick sind und

eine nach allen Seiten hin gewölbte Form haben, so sind den Verf. solche weder bei

100° C. heißem Dampf, noch bei 730 Millimet. Luftleere gesprungen.

Zur Verbindung der Luftpumpe mit der Schale war nur eine kurze Röhre von 2 Fuß Länge

nöthig (s. Fig.

16), und wenn die Dämpfe sich auch beim Beginn der Operation am Deckel

niederschlugen und in die Flüssigkeit zurückliefen, so war die Verbindungsröhre doch

bald so weit erwärmt, daß alle Dämpfe nun direct von der Luftpumpe absorbirt werden

konnten. Die Folge war eine gesteigerte Thätigkeit derselben, wodurch die Dämpfe bei

einer niederen Temperatur sich bildeten, für welche der Glasdeckel heiß genug war, daß kein

Niederschlag mehr an demselben entstand.

Häufig bedingt aber die größere Entfernung der Wasserluftpumpe von der Abdampfschale

einen länger andauernden Niederschlag der Dämpfe in der Leitungsröhre, und die Verf.

waren deßhalb zu einer Vervollständigung des Vacuum-Apparates durch einen

Recipienten, welcher die niedergeschlagenen Dämpfe aufnimmt, genöthigt. Dieser

Recipient (s. Fig.

17) besteht aus einem ca. 6 Centimet. hohen

metallenen Aufsatze, der innerhalb eine Rinne hat, in welcher das abtraufende Wasser

abgesondert bleibt, und aus welcher es auf die Weise abgelassen werden kann, daß man

zwei durch eine beliebig lange Röhre verbundene Hähne anwendet. Bleibt der äußere

Hahn geschlossen, so sammelt sich die Flüssigkeit in der ganzen Röhre an, und durch

Schließen des inneren Hahnes kann man dann die zwischen beiden Hähnen befindliche

Flüssigkeit ohne Störung für das Vacuum so oft ablassen, als man will.

Die Leichtigkeit, mit der jedes beliebige Glasgefäß, welches mit einem flachen Rande

versehen ist, luftleer zu machen ist, gab den Verf. Veranlassung, die Dämpfe in

einem solchen aufzufangen, und sie haben dadurch eine Destillationsvorrichtung

erzielt, welche Fig. 18 darstellt. Die Wasserluftpumpe zieht hier die Luft aus der Schale

und dem Aufnahmegefäß nicht mehr durch den Glasdeckel, sondern aus dem Kühl-

oder Aufnahmegefäß; denn auch hier genügt ein Druck der Hand auf einen ganz

einfachen, mit zwei Zapfen versehenen Metalldeckel, um beide Gefäße luftleer zu

machen. Die an einem der Zapfen angelöthete längere Röhre hat den Zweck, daß etwa

die nur theilweise niedergeschlagenen Dämpfe nicht in die Luftpumpe gerissen werden,

sondern vollständig Zeit finden, sich im Kühlgefäße, welches in kaltes Wasser

gestellt wird, niederzuschlagen. Der Rohraufsatz mit Hahn auf dem Glasdeckel dient

dazu, daß man vermöge des Druckes der Luft nach Belieben weitere Quantitäten der

Flüssigkeit in das Vacuum bringen könne, ohne die Operation zu stören.

Gefäße, welche wegen zu geringer Wandstärke nicht im Stande sind, den Luftdruck

auszuhalten, können zu Arbeiten im Vacuum nicht benutzt werden. Die Verf. haben

jedoch zu ihren Versuchen Schalen, wie sie solche von jeher für Dampfapparate

geliefert haben, verwendbar gefunden, Eine gläserne Schale von 3 Liter Inhalt

widerstand ebenfalls dem Drucke vollkommen.

Filtriren durch Luftentziehung unterhalb des Filters.

– Bei diesem Verfahren ist der Druck auf die zu filtrirende

Flüssigkeit oft so groß, daß das Filter zerreißt, trotz der Anwendung von

Platinspitzen, in welchen die Spitze desselben ruht. Um diesem Uebelstande vorzubeugen, wenden die

Verf. einen Regulator an. Es ist dieß ein zwischen der Wasserluftpumpe und dem

Gefäß, aus welchem die Luft gezogen wird, eingeschaltetes Rohrstück (Fig. 19), an welches ein

Bügel mit einer sehr feinen Schraube und Stahlspitze angelöthet ist. Eine

entsprechend feine Oeffnung in diesem Rohrstück, in der Mitte des Bügels angebracht,

läßt durch die Stahlspitze je nach ihrer Stellung die Luft bald mehr, bald weniger

eintreten, und diese Vorrichtung ist so empfindlich, daß die Verf. schon vor Beginn

der Operation genau die Anzahl von Millimetern Luftleere feststellen können, bei

welchen sie filtriren wollen.

Um das Filtriren größerer Mengen zu erleichtern, besonders aber auch um das

Anfertigen von Papierfiltern zu umgehen, haben die Verf. ein Filtrirgefäß von

Porzellan oder Metall construirt (Fig. 20), welches leicht

zu reinigen ist, und nur eine Papierfilterscheibe, der Größe des Filtrirgefäßes

entsprechend, nöthig macht. Jedes beliebige Glas mit flachem Rande, in welchem die

filtrirte Flüssigkeit aufgefangen wird, kann hierzu verwendet werden, weil abermals

ein Druck der Hand genügt, um mittelst der Luftentziehung und des Gummiringes bei

aufgegebener Flüssigkeit eine Luftleere im Glase herzustellen, welche die

Flüssigkeit aus dem Filtrirgefäß durch die aufgelegte Papierscheibe und den Seiher

zieht. Hier ist also beinahe die ganze Papierscheibe der Wirkung des Vacuums

ausgesetzt, und der unten am Gefäße angebrachte Trichter dient nur dazu, zu bewirken

daß die Flüssigkeit nicht mit dem Gummiringe in Berührung komme und auch in etwas

kleineren Gefäßen aufgefangen werden könne. Der oberhalb gezeichnete, mit einem

Griff versehene Ring dient dazu, das Filterpapier vor der aufzugießenden Flüssigkeit

fest auf den Rand des Seihers im Filtrirgefäße zu drücken; derselbe kann sofort

abgenommen werden, nachdem die Flüssigkeit aufgeschüttet ist. (Vierteljahresschrift

für praktische Pharmacie, Bd. XXI S. 161.)

Tafeln