| Titel: | Notizen aus der Londoner internationalen Ausstellung 1872; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XCIII., S. 393 |

| Download: | XML |

XCIII.

Notizen aus der Londoner internationalen

Ausstellung 1872; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

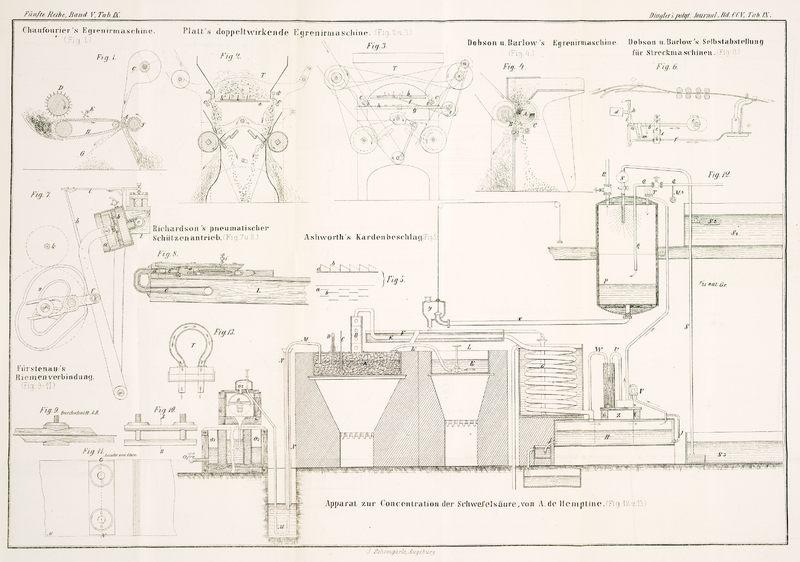

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Zeman, Notizen aus der Londoner internationalen Ausstellung

1872.

Die zweite der für mehrere Jahre projectirten internationalen Ausstellungen in

London, welche in South Kensington am 1. Mai d. J. eröffnet wurde, umfaßt folgende

drei Gruppen:

I.

Schöne Künste und deren Anwendung auf die Industrie

(Kunstindustrie).

II.

Baumwollspinnerei und Weberei.

Papierfabrication und Verarbeitung des Papieres (Buchbinderei, Druckerei

etc.).

Juwelen, musikalische Instrumente, akustische Apparate.

III.

Wissenschaftliche Entdeckungen und neue Erfindungen.

Im vorigen Jahrgang des polytechnischen Journales hat der Verfasser eine Reihe von

technologischen Notizen über die erste dieser

Ausstellungen (betreff. Thonwaarenindustrie und Schafwollmanufactur) nach englischen

Quellen veröffentlicht. Heuer ist es ihm vergönnt, einen Bericht aus eigener

Anschauung erstatten zu können, wobei er nur bedauert, daß die Maschinenausstellung

großentheils hinter allen Erwartungen zurückgeblieben ist. Die Baumwollebranche ist

schwach vertreten, auch die Betheiligung in der Papierfabrication eine geringe, und

die Gruppe der wissenschaftlichen Entdeckungen und neuen Erfindungen weist außer

bereits Bekanntem nicht viele neue bedeutende Objecte auf, so daß es dem Referenten

nicht sehr leicht gemacht ist, interessante Notizen über die dießjährige Ausstellung

– soweit sie industrielle Maschinen und Apparate betrifft –

zusammenzustellen.

A. Baumwollspinnerei-Maschinen.

Von den Spinnereimaschinen finden sich nachstehend nur verschiedene Egrenirmaschinen

und ein erwähnenswerthes Constructionsdetail der Strecke von Dobson und Barlow skizzirt.

Sind auch die Gins im Principe schon länger bekannt, so dürfte doch die Kenntniß der

näheren Einrichtung dieser für die erste Bearbeitung der rohen Baumwolle so

wichtigen Maschinen mehrseitig Interesse gewähren.

PlattBrothers and Comp. haben eine sehr schöne achtköpfige Baumwoll-Kämmmaschine nach Heilmann's System ausgestellt. Sofort fällt der sehr

compendiöse Triebstock auf, ferner die Vorkehrung zum selbstthätigen Abstellen der

Maschine für den Fall des Bruches eines der Bänder. Die Kämmmaschine ist vorzüglich

gebaut und wir bedauern daher sehr, daß uns die Erlaubniß zu eingehenderen

Mittheilungen nicht ertheilt wurde. Vielleicht kommen wir aber bei einer anderen

Gelegenheit in die Lage, über diese Maschine sowie über den von Barlow und Dobson

ausgestellten Selfactor einige Bemerkungen nachzutragen.

1. Chaufourier's

Egrenirmaschine. (Fig. 1.)

Dieselbe gehört in die Classe der Walzen-Gins und concurrirte im December

v. J. bei den hier in London stattgehabten Egrenirversuchen, über deren

Schlußresultate wir bis jetzt keine Information erlangt haben.

Figur 1

zeigt einen Längsschnitt durch diese „Churka“, wie die Einwohner von Indien die

Baumwoll-Entkörnungsapparate benennen. Die Stahlwälzchen A, denen die rohe Baumwolle durch das endlose

Kardentuch B zugeführt wird, müssen, um ein

Heißlaufen hintanzuhalten, continuirlich gekühlt werden, wozu der Ventilator C angebracht ist. Die Schlagwalze D streift etwa zuviel von dem Zuführtuch erfaßte

Baumwolle zurück, unterstützt also die gleichförmige Speisung der Wälzchen A. Damit dieselben die Baumwollfasern leichter

erfassen können, wird die Baumwolle durch den Hacker E etwas aufgekämmt.

Die Walze F fördert endlich die entkörnte Baumwolle

aus der Maschine, während die Samenkörner durch das Schüttelsieb G zu Boden fallen.

2. Platt's doppeltwirkende

Egrenirmaschine. (Fig. 2 und 3.)

Die nähere Einrichtung dieser constructiv gut erdachten und ausgeführten Maschine

ist in Figur

2 und 3 im Querschnitt und in der Seitenansicht – jedoch nur nach

dem Gedächtniß – dargestellt und ohne Weiteres zu verstehen, da ja die

Wirkungsweise der Maccarthy-Gin überall

bekannt ist. Auch die Art des Antriebes der einzelnen Theile läßt sich aus Figur 3

ohne besondere Erklärung entnehmen.

Um die regelmäßige Zuführung der rohen Baumwolle vom Arbeiter weniger abhängig zu machen,

oder besser gesagt um eine größere Anzahl solcher Maschinen von einer Person bedienen lassen zu können, ist auf die

Maschine ein großer Zuführtrichter T aufgesetzt,

dessen Boden a auf beiden Langseiten einen Spalt

freiläßt. Auf diesem Boden gleitet das Vertheilungsbret b hin und her, und schiebt Baumwolle abwechselnd zu den beiden

Abzugsspalten, von wo die Rechen c, c' die Baumwolle

herabziehen und in den eigentlichen Entkörnungsapparat fallen lassen. d, d' bezeichnen zwei feststehende Kämme, welche die

von den schwingenden Rechen c, c' erfaßte Baumwolle

auf dem Rückwege vollends abstreifen.

Die Ingangsetzung des so eben beschriebenen Speiseapparates erfolgt von der

Kurbelwelle e aus vermittelst der Zugstangen f und g, ferner durch

die Zugstange h und die Getriebe i, i' welche letztere die oscillirende Bewegung der

Rechen c, c' vermitteln, wie dieß in Figur 3 deutlich genug

angedeutet wurde.

3. Entkörnungsmaschine von Dobson

und Barlow. (Fig. 4.)

Bei dieser ebenfalls nach Maccarthy's System gebauten

Egrenirmaschine ist das rasch auf- und abbewegte gerade Lineal durch eine

rotirende Schlagwalze A ersetzt, bei welcher ein

Stahlstreifen schraubengangförmig um einen cylindrischen Kern gewunden ist.

Diese Schlagwalze streift bei ihrer raschen Drehung die vom festen Lineal B zurückgehaltenen Samenkörner ab, welche sodann

durch das Sieb C herabfallen.

4. Ashworth's Kardenbeschlag aus

Flachdraht. (Fig. 5.)

Die Firma Ashworth

Brothers in Manchester ließ sich vor einiger Zeit

die Anwendung von flach geplättetem Stahldraht an

Stelle des für Kratzbeschläge zumeist benutzten Runddrahtes patentiren.

Die Spitzen dieser Beschläge ragen in der aus der Skizze Fig. 5 ersichtlichen

Weise aus der Lederfläche hervor.

Abgesehen von zwei allerdings tadellosen Vließproben von einer Vor- und

Feinkarde, welche 6 Monate ohne Nachschleifen im Betriebe gewesen seyn sollen,

fand Referent bisher noch keine Gelegenheit die Wirkung der Ashworth'schen Kratzbeschläge zu studiren. Die

Erfinder geben als Vortheile u.a. an: größere Schärfe der Spitzen; längere

Erhaltung der Schärfe, daher selteneres Schleifen der Karden; geringere

Inanspruchnahme der Beschläge wegen der Dünne der einzelnen Drahtblättchen;

breitere Zwischenräume für Ablagerung der aus der Baumwolle sich abscheidenden

Unreinigkeiten, welche durch Bürsten der Kratzwalzen bequem entfernt werden

können.

5. Selbstthätige Abstellvorrichtung

für Streckmaschinen von Dobson und Barlow. (Fig. 6.)

Zur Erläuterung dieser in Figur 6 nur der

Wesenheit nach skizzirten Selbstabstellvorrichtung für Strecken ist zunächst zu

bemerken, daß die Arretirungswelle h durch den Arm

i mit dem Gelenkstück a verbunden ist, an welchem die winkelförmig abgebogene Excenterstange

b bei m angebolzt

ist. Durch das Gewicht d wird bei normalem Gang der

Maschine das Gelenkstück a und die Stange b zusammengehalten, um auf die Welle h vom Excenter e aus die

bekannte oscillirende Bewegung übertragen zu können.

Reißt aber ein Band an der Vorder- oder Hinterseite des Streckwerkes, so

wird durch den bezüglichen Bandleiter zunächst der Bewegung der Welle h Einhalt gethan und durch die fortschreitende

Excenterbewegung die Scharnierverbindung bei m

aufgeklappt. Hierbei geht die Excenterstange b

soweit in die Höhe, daß der Schieber c eine kleine

Verrückung nach aufwärts erfährt, und der Schlitz am unteren Ende vor die Stange

s gelangt. Diese Stange steht mit dem

Riemenführer in Verbindung und erhält durch eine Spiralfeder das Bestreben den

Riemenleiter zur Leerscheibe hinzuzuziehen, was in der That nach Hebung des

Schiebers c erfolgen kann.

Um die selbstthätig abgestellte Streckmaschine wieder in Gang zu setzen, führt

man den Riemenleiter und damit die Stange s zurück,

worauf der Schieber c wieder vor dieselbe rückt und

der Mechanismus die frühere Stellung einnimmt.

Noch ist zu erwähnen, daß beim Reihen eines Bandes an der Vorderseite der Strecke

der freigewordene Bandführer mit dem unteren Ende in einen Schlitz der

hin- und hergehenden Stange f eingreift,

worauf dieselbe durch Anschlag des Bandführers gegen ein festes Stück in ihrer

Bewegung unterbrochen wird, mit dem gleichen Erfolg als wenn die Welle h durch einen der hinteren Bandleiter arretirt

worden wäre.

B. Webereimaschinen.

Wenn wir die kleineren, in genügender Anzahl ausgestellten Spinnereiinstrumente

übergehen, da uns nichts Besonderes aufgefallen ist, so gelangen wir sofort zur

Besprechung der Baumwoll-Webmaschinen, von welchen wir in Allem nur drei

Exemplare aufzuzählen im Stande sind.

Zunächst haben Davies und Yates

aus Manchester einen Calicostuhl mit neuer, patentirter Kettenspannvorrichtung

aufgestellt, welchem wir jedoch die zugeschriebenen großen Vortheile nicht

zuzuerkennen vermögen, daher wir von einer näheren Vorführung derselben absehen

wollen.

Der von J. Cochrane ausgestellte Patterson'sche Patent-Netzstuhl – es wird uns gestattet

seyn, diese Maschine unter diesem Abschnitt anzuführen – ist bisher noch

nicht complet montirt, daher auch nicht in Betrieb gesetzt worden; vielleicht läßt

sich eine allfällige nähere Mittheilung als Anhang nachtragen.

So bleibt uns nur der Webstuhl mit pneumatischer Schützentreibvorrichtung von C. Richardson in London zu beschreiben übrig. Wenn wir auch

zweifeln, daß diese Construction eine allgemeinere Verbreitung wie die vielen bisher

schon aufgetauchten atmosphärischen Webstühle finden werde, so ist die vorliegende

Anordnung doch soweit interessant, um näher angeführt werden zu können.

6. Richardson's pneumatischer

Schützenantrieb. (Fig. 7 und 8.)

Die Schützenbewegung erfolgt durch Luft, welche auf jeder Seite der Lade L in nach hinten zu gelegenen Cylindern a comprimirt und durch den Canal c und das Rohr d nach

dem Schützenkasten geführt wird.

Der Kolben b wird im Cylinder a durch die vereinigte Wirkung der Ladenbewegung und der rotirenden

Nuthscheibe g vor- und zurückgeschoben, indem

letztere gegen eine Rolle am Kolbenhebel f wirkt,

welcher auf die Ladenachse drehbar aufgesetzt ist. Die Nuthscheibe dreht sich

einmal um, während die Hauptwelle k zwei Umgänge

zurücklegt oder die Lade zwei Schläge gibt. Hierbei wird das eine Mal der

Kolbenhebel mit der Lade gleichmäßig vor- und zurückgeführt, der Kolben

also im Cylinder nicht verrückt; das andere Mal aber wird der Kolbenhebel durch

seine Nuthscheibe verhindert der rückschwingenden Lade zu folgen, weßhalb der

Kolben im Cylinder vorwärtsschreitet und die Luft verdichtet, vorausgesetzt daß

die Schütze in den betreffenden Schützenkasten regelrecht eingelaufen ist.

Da nun die Schütze abwechselnd von beiden Seiten abgeschossen werden muß, so ist,

wie eingangs erwähnt, an beiden Schützenkästen die Luftverdichtungsvorrichtung

angebracht und die beiden Nuthscheiben für die Kolbenhebel g sind um 180° gegen einander versetzt.

Um den Stoß der ankommenden Schütze aufzunehmen und um einen dauerhaften

luftdichten Verschluß des Luftrohres d durch die

Schütze zu erzielen, steckt in derselben ein kurzes Rohrstück e, welches mit einem Kautschukring armirt ist und

durch eine Spiralfeder nach außen hin gepreßt wird (Fig. 8).

Fährt also die Schütze in einen Schützenkasten ein, so stößt sie mit der Spitze

in die Oeffnung des Kautschukringes und schiebt das Rohrstück e entgegen der Wirkung der Spiralfeder zurück, um

die Mündung des Luftcanales dergestalt vollkommen abzuschließen. Zur Verhütung des Rückpralles

der Schütze und um deren vorzeitiges Abschnellen durch die comprimirte Luft zu

vermeiden, ist die in der Abbildung angedeutete Sperrvorrichtung für die Schütze

vorhanden. Wird die Sperrfalle o durch Anschlag der

Schiene h gegen die schiefe Fläche am Hebel i ausgerückt, so fliegt die Schütze in den

gegenüberliegenden Schützenkasten, wo dasselbe Spiel der Mechanismen sich

wiederholt.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln