| Titel: | Prall's selbstthätige Vacuum-Dampfpumpe. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XCVII., S. 403 |

| Download: | XML |

XCVII.

Prall's selbstthätige

Vacuum-Dampfpumpe.

Aus dem Scientific

American, Juli 1872, S. 47.

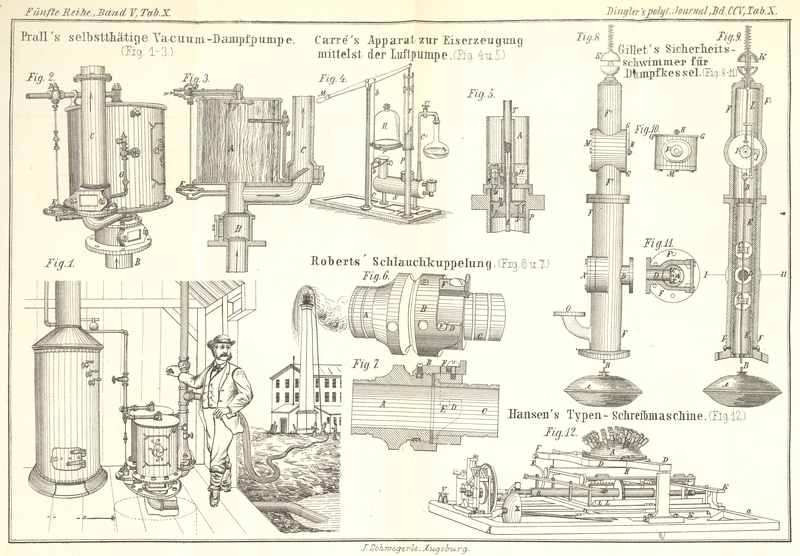

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Prall's selbstthätige Vacuum-Dampfpumpe.

Von diesem, seit zehn Monaten in Amerika praktisch angewendeten Wasserhebapparat gibt

Fig. 1

eine perspectivische Totalansicht, während Fig. 2 den nämlichen

jedoch nur mit einem Cylinder ausgestatteten Apparat

gleichfalls perspectivisch und Fig. 3 im

Verticaldurchschnitte abgebildet darstellt. A, Fig. 3, ist ein

gußeiserner Cylinder, dessen innere Wand mit Holz ausgefüttert ist; B ist das Saugrohr und C das

Steigrohr. Jede dieser Röhren ist mit einem Klappenventil versehen, um das

Zurückfließen des gehobenen Wassers zu verhüten. In die Mitte des oberen

Cylinderdeckels mündet die mit einem Dampfkessel in Verbindung stehende Dampfröhre.

Der Dampfzutritt wird durch das Ventil D regulirt,

welches durch eine Stange mit einem Diaphragma oder einer Scheidewand E aus Kautschuk verbunden ist. Diese Scheidewand, von

deren Thätigkeit die Bewegungen des Ventiles D abhängen,

ist zwischen zwei flachgewölbten Scheiben angeordnet, so daß sich ihre Mitte um

denselben Betrag, wie das Ventil D, auf- und

niederbewegen kann. Der Raum unterhalb der Scheidewand steht durch eine Röhre mit

dem Saugrohr B

in Verbindung, während

zu der oberen Seite derselben die Luft durch die obere Scheibe freien Zutritt hat.

Wenn nun im Verlauf der Thätigkeit des Apparates der Cylinder A sich mit Wasser füllt, so treibt der hydrostatische Druck das

Kautschukdiaphragma nach oben und veranlaßt durch Vermittelung der Verbindungsstange

die Hebung des Ventiles D. Die Folge hiervon ist, daß

der Dampf nun in den Cylinder A strömt. Hier stößt er

zunächst gegen die Platte F, breitet sich dadurch aus

und drückt das den Cylinder füllende Wasser durch das Steigrohr C in die Höhe. Sobald nun aber der Dampf mit dem kalten

eisernen Boden des Cylinders in Berührung kommt, so wird er zum Theil condensirt;

dadurch vermindert sich der Druck von unten auf das Kautschukdiaphragma, dasselbe

sinkt herab und bewirkt dadurch die Absperrung des Dampfes. In demselben Augenblick

und aus der gleichen Ursache hebt sich das Ventil des Einspritzrohres G, und es gelangt durch dasselbe ein hinreichender

Strahl kalten Wassers in den Cylinder, um die Condensation des in demselben

enthaltenen Dampfes zu vervollständigen. In das auf diese Weise hervorgebrachte

Vacuum strömt sofort das Wasser durch das Saugrohr B.

Sobald sich der Cylinder gefüllt hat, geht die Scheidewand in E wieder in die Höhe und das Spiel wiederholt sich auf die so eben

beschriebene Weise, so lange Dampf aus dem Dampfkessel herbeiströmt. Ein kleiner in

der Nähe des Cylinderdeckels angebrachter Hahn (Fig. 2) läßt, während der

Cylinder sich füllt, eine hinreichende Quantität Luft hinzu, um zu verhindern daß

das Wasser bis über die Platte F steigt. Durch

Vermittelung der letzteren breitet sich der Dampf über der Oberfläche des Wassers

aus, ohne dasselbe stürmisch zu bewegen. Sämmtliche Ventilkammern sind mit Platten

versehen, die sich abschrauben lassen, um den Ventilen zum Zweck etwaiger Reparatur

beikommen zu können. Das Spiel der eincylindrigen Pumpe ist intermittirend; bedient

man sich jedoch zweier Cylinder, und trifft die Anordnung so, daß der Dampf in dem

einen durch directen Druck wirkt, während er in dem anderen zur Erzeugung eines

luftleeren Raumes mittelst Condensation dient, und umgekehrt, so liefert die Pumpe

einen ununterbrochenen Wasserstrahl. Eine solche doppeltwirkende Pumpe mit

zugehörigem Dampfkessel ist in Fig. 1 abgebildet. Hier

ist das Einlaßventil so eingerichtet, daß es den Dampf abwechselnd in die beiden

Cylinder strömen läßt, und die Abtheilungen oberhalb und unterhalb der

Kautschuk-Scheidewand stehen mit beiden Cylindern dergestalt in Verbindung,

daß die Scheidewand durch den hydrostatischen Druck in dem einen Cylinder aufwärts,

in dem anderen abwärts gedrückt wird.

Bei Aufzählung der Vorzüge dieser Pumpe hebt der Erfinder die möglichst vollständige

Verwerthung des DampfesDer Erfinder übergebt einen Umstand mit Stillschweigen, nämlich den, daß nach

jedem Hub ein nicht unbeträchtlicher Theil des Dampfes, mithin auch der zu

dessen Entwickelung erforderlichen Wärme, dadurch verloren geht, daß

derselbe beim Einströmen in den Cylinder, bevor er einen nachhaltigen Druck

ausüben kann, so lange condensirt wird, bis sich auf der Oberfläche des

Wassers eine heiße Schicht von der Temperatur des Dampfes gebildet hat. Es

ist dieses ein berechtigter Einwurf, der auch seiner Zeit gegen einen ganz

ähnlichen Wasserhebapparat geltend gemacht wurde, welcher in der

Entwickelungsgeschichte der Dampfmaschine eine gewisse Rolle spielt, nämlich

die Vacuum-Dampfpumpe, welche sich der Engländer Savery im Jahre 1698 patentiren ließ. A. P. und außerdem noch folgende Vortheile des Apparates hervor: 1) da derselbe

ohne Kolben ist, so wird er nicht durch Schmutz, Sand und dergl. afficirt; 2) da er

ohne Reibung ist, so bedarf er nirgends einer Schmierung; 3) da außer den Ventilen

keine beweglichen Theile vorhanden sind, so ist auch außer den Ventilen Nichts

vorhanden, was einer Reparatur bedürfte. Das Wasser fließt ohne Hinderniß und

geräuschlos ein und aus, und die Pumpe kann Jahre lang arbeiten, ohne einer anderen

Aufmerksamkeit, als etwa einer gelegentlichen Erneuerung der Ventile zu

bedürfen.

Die Pumpe mit einem Cylinder eignet sich zum Füllen der

Wasserbehälter an Eisenbahnstationen, wo das Wasser 40 Fuß oder darüber in großer

Menge gehoben werden muß; die Doppelpumpe für den Gebrauch als Schiffspumpe,

Feuerspritze oder da, wo es sich darum handelt, Wasser auf größere Entfernungen hin

zu drücken. Der Wasserbedarf kann einem Behälter, einem Bach oder einer Quelle, in

welche das Saugrohr mündet, entnommen werden. Nach des Erfinders Bemerkung ist das

Vacuum so vollkommen, daß der Cylinder durch den atmosphärischen Druck mit Wasser

gefüllt wird, wenn sein oberer Deckel 25 Fuß oder noch mehr über dem Wasserspiegel

liegt. – Wo die Pumpe zum Heben des Wassers durch den atmosphärischen Druck

allein dient, bedarf es nur Dampfes von sehr geringer Spannung. In diesem Falle

befindet sich die Ausflußöffnung unterhalb des Cylinders, so daß die Schwere den

Ausfluß befördert. Kleine Pumpen dieser Art werden speciell für landwirthschaftliche

Zwecke gebaut; sie eignen sich insbesondere recht gut zur Bewässerung.Die Prall'schen Dampfpumpen werden in Amerika von

den HHrn. Gray und Noyes in Washington gebaut.

Tafeln