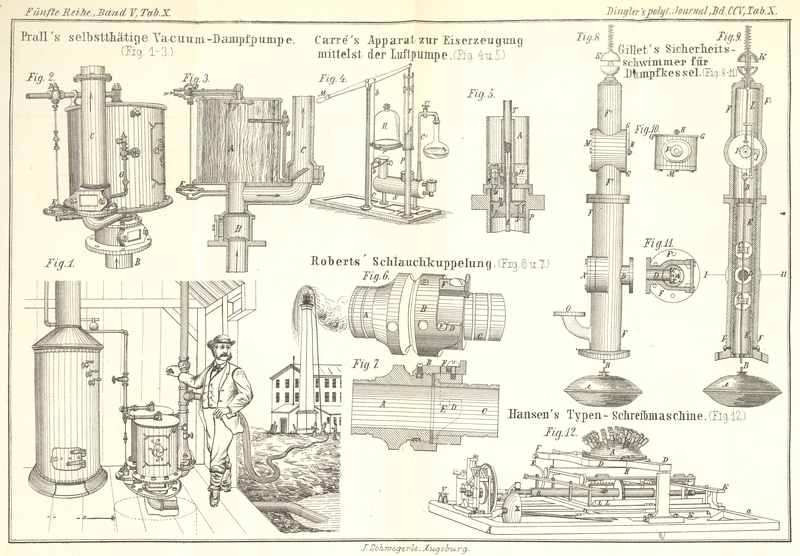

| Titel: | Ed. Carré's Apparat zur Eiserzeugung mittelst der Luftpumpe. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. CI., S. 417 |

| Download: | XML |

CI.

Ed. Carré's

Apparat zur Eiserzeugung mittelst der Luftpumpe.

Nach dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, August 1872, S. 462.

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Carrés' Apparat zur Eiserzeugung mittelst der

Luftpumpe.

Im Jahrgang 1867 des polytechn. Journals, Bd. CLXXXV S. 77, theilten wir die

Beschreibung einer auf dem bekannten Leslie'schen

Versuche beruhenden Eisbereitungsmethode von Ed. Carré mit, bei welcher durch Evacuirung mittelst einer für diesen

Zweck eigens construirten Luftpumpe und unter gleichzeitiger Mitwirkung

concentrirter Schwefelsäure als hygroskopischer Substanz eine rasche Eisbildung

erzielt wird. Wir sind

nun im Stande, jene Mittheilung durch die nähere Beschreibung des Apparates mit

Hülfe der Abbildungen Fig. 4 und 5 zu ergänzen, welche dem

Cours de Physique de MM. Ch.

Brisse

et Ch.

André (Paris

, Dunod

éditeur) entlehnt sind.

Fig. 4 ist

eine perspectivische Ansicht der Maschine mit Hinzufügung des bei gewöhnlichen

Luftpumpen gebräuchlichen Tellers und Recipienten; letzterer Zusatz gilt jedoch nur,

wenn die Maschine für physikalische Cabinete bestimmt ist. Fig. 5 stellt den

Pumpenstiefel nebst Kolben und Ventilen im Verticaldurchschnitte dar. P ist der Stiefel, p der

Kolben, T die Kolbenstange, M der zur Auf- und Niederbewegung der letzteren dienende Hebel. S ist ein kleiner Kessel, aus einer Legirung von Blei

und Antimon, welcher die concentrirte Schwefelsäure aufnimmt. Eine in demselben

angebrachte Rührvorrichtung wird durch Vermittelung der Stange b vom Hebel aus in Bewegung gesetzt. Das Ende dieses

Kessels S steht durch die Röhre C mit der unteren Basis des Pumpenstiefels, der obere Theil durch die

Röhre C' mit dem zu evacuirenden Recipienten in

Verbindung.

Bei der in Fig.

4 dargestellten Anordnung handelt es sich eigentlich um die Wiederholung

des bekannten Leslie'schen Versuches in größerem

Maaßstabe, nämlich um den Versuch, das Wasser in einer Flasche gefrieren zu machen,

eine Operation welche keiner näheren Erläuterung bedarf. Läßt man die Flasche weg

und verbindet das Ende der Röhre C' mit dem am Teller

des Recipienten R angebrachten Hahn r durch ein Metallrohr, so kann man ein trockenes Vacuum

im Recipienten erzeugen.

Folgendes sind die Details der Pumpe. Die Kolbenstange T

(Fig. 5)

bildet an sich eine Röhre, worin die messingene Stange t

gleitet, welche das untere Ventil des Pumpenstiefels trägt. Das obere gespaltene

Ende der Stange t drückt federnd gegen die innere Wand

der Stange T. Da das Ventil s' des Kolbens p ein wenig über die untere

Basis des letzteren herausragt, so wird es durch das Spiel der Maschine selbst

gehoben, wenn der Kolben an dem unteren Ende seines Hubes angelangt ist.

Der obere Theil des Stiefels ist durch eine Metallplatte c, durch deren Mitte die Kolbenstange T tritt,

hermetisch geschlossen. Diese Platte ist mit einem nach oben sich öffnenden Ventil

S ausgestattet. Wenn der Kolben am oberen Ende

seines Hubes angekommen ist, so stößt er gegen das untere in das Innere des Stiefels

etwas hineinragende Ende des Ventiles S und hebt es; die

in dem Stiefel enthaltene Luft entweicht und gelangt durch die Löcher o zunächst in eine im Behälter A befindliche Oelschicht H und von da in's Freie. Wenn dagegen das

Ventil S sich schlicht, so ist die äußere Luft durch die

Oelschicht verhindert in den Pumpenstiefel zu dringen, bis zu welchem Grade der

Luftverdünnung man auch gelangt seyn mag.

Tafeln