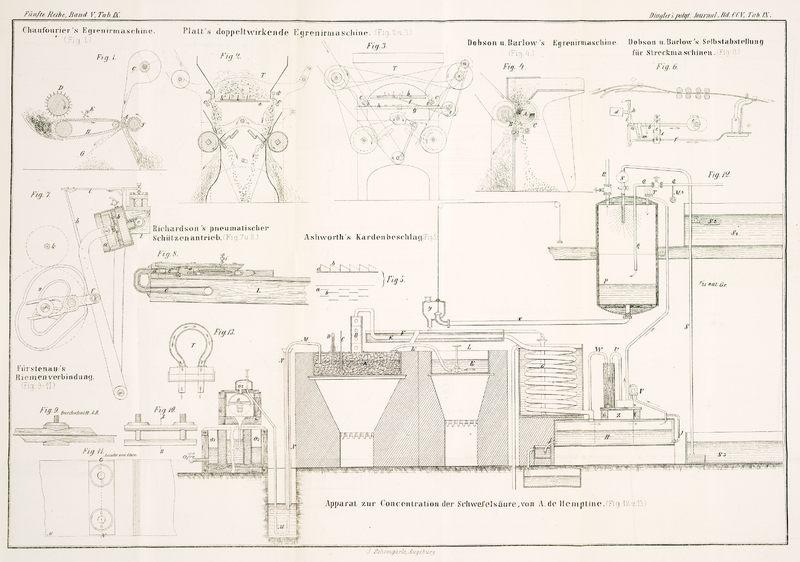

| Titel: | Neues Verfahren zum Concentriren der Schwefelsäure; von A. de Hemptinne. |

| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. CII., S. 419 |

| Download: | XML |

CII.

Neues Verfahren zum Concentriren der

Schwefelsäure; von A. de Hemptinne.

Aus der Chronique de

l'Industrie, Juli 1872, S. 206.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Hemptinne's Verfahren zum Concentriren der

Schwefelsäure.

Nachdem Fr. Kuhlmann im Jahr 1844 constatirt hatte,Polytechn. Journal Bd. XCIII S. 131. daß Schwefelsäure von 66° Baumé, welche an freier Luft erst

bei einer Temperatur von 325 bis 327° C. siedet, zwischen 190 und 195°

C. zum Sieden gelangen kann, wenn sie einem nur schwachen atmosphärischen Drucke,

von 3 bis 4 Centimeter Quecksilbersäule, unterworfen ist, concentrirte er diese

Säure in Gefäßen von Blei, welches Metall nicht merklich angegriffen wird, wenn man

die Temperatur von 200 bis 205° nicht überschreitet.

Hr. A. de Hemptinne, Besitzer einer Fabrik chemischer

Producte zu Molenbeek-St.-Jean bei Brüssel (Belgien), nahm Kuhlmann's interessante Untersuchungen wieder auf und

setzte dieselben mit Beharrlichkeit fort, bis es ihm gelang, die schwierige Aufgabe,

Kammersäure ohne Anwendung der so kostspieligen PlatinapparateNach Scheurer-Kestner haben 1000 Kilogrm.

Schwefelsäure, welche auf 66° Baumé in einem Platinkessel

concentrirt wurden, wenigstens 2 Gramme Platin aufgelöst, die vollständig

verloren sind. und der so zerbrechlichen Glasgefäße, welche bisher gebräuchlich waren, auf

66° Baumé zu concentriren, in großem Maaßstabe und in einer

praktischen Weise zu lösen.

Dieser neue Apparat, Fig. 12 und 13, hat folgende

Einrichtung.

Das Concentriren der Schwefelsäure auf 66° Baumé geschieht, mittelst

des Vacuums, in dem Bleikessel A (Fig. 12), dessen starke

Wandungen dem atmosphärischen Drucke widerstehen, weil er mit Kugeln von

Quarzsandstein oder Glas, von 3 bis 4 Centimeter Durchmesser, angefüllt ist, welche

von der Säure nicht angegriffen werden. Man erzeugt das Vacuum mittelst Condensirung

des Wasserdampfes welcher in den gußeisernen Kessel P injicirt wurde. Dieser

Kessel ist innen mit Holzdauben gefüttert und mit einem aus demselben Material

bestehenden Deckel und Boden versehen, damit (was bei der Operation eine Hauptsache

ist) eine unnöthige Erhitzung des Metalles verhindert wird. Der Dampf gelangt durch

das Rohr Q, Q in den Kessel und treibt in einigen

Minuten die in demselben enthaltene Luft durch das mit einem Hahne versehene Rohr

R aus. Nachdem dieß geschehen ist, injicirt man

mittelst des Kugelrohres S kaltes Wasser in Form eines

feinen Staubregens in den Kessel, wodurch rasch ein Vacuum von 70 bis 71 Centimeter

erzeugt wird, welches man mittelst des Quecksilberbarometers U beobachtet.

Zur ersten Condensirung dient das in der Messingkugel S

vorräthige Wasser, nebst demjenigen welches aus dem oberen Reservoir S⁴ durch den Filtrirhahn S² leicht angesogen wird. Zur Vollendung der Condensation benutzt

man das aus dem tiefer gelegenen Behälter S³ oder

aus einem Brunnen von mittlerer Tiefe aspirirte und filtrirte Wasser.

Nachdem ein möglichst hohes Vacuum erzielt worden, öffnet man den Hahn V, und extrahirt aus den verschiedenen Theilen des

Concentrationsapparates die Luft.

Nachdem im Ofen des Kessels Feuer angezündet worden, treten die entwickelten

säurehaltigen Dämpfe in die beiden Helme B und in das

Rohr E, welches durch das in der Bleirinne F enthaltene Wasser gekühlt wird. In dem bleiernen

Schlangenrohr G gelangen sie zur vollständigen

Condensation. Das condensirte Wasser sammelt sich in der cylindrischen Vorlage H, welche aus drei mit Blei überzogenen kurzen

Steinzeugröhren gebildet ist. Daß die Säure hinreichend concentrirt ist, erkennt man

daran, daß, wenn die beiden Thermometer C an den beiden

entgegengesetzten Enden des Apparates eine Temperatur von 200 bis 205°

anzeigen und das Vacuum auf 70 bis 71 Centimeter Quecksilbersäule stehen geblieben

ist, der kleine Schwimmer D nicht mehr

„tanzt“, d.h. daß das Sieden aufgehört hat. Man läßt dann

die Luft durch die Oeffnung Z wieder in den Apparat

treten und zieht die Säure, bis zu 10 Centimeter über dem Kesselboden, mittelst des

Hebers M ab, welcher in einen 6 Meter tiefen Brunnen

taucht, so daß er ein für die Luft nicht zugängliches Barometerrohr bildet.

Das Feuer im Kesselosen konnte man etwa eine Stunde vorher ausgehen lassen.

Während des Abziehens und zur Vermeidung einer Ueberhitzung der bleiernen

Kesselwandungen wird mittelst einer Brause Wasser in Form eines feinen Regens in das

Innere des Ofens gespritzt.

Die heiße Säure wird zunächst in dem Muffe N abgekühlt;

dann fließt sie in den

Kühlcylinder O. Aus diesem tritt sie, ohne mit der Luft

in Berührung zu kommmen, in den Filtrirapparat O³; derselbe besteht in einem rechteckigen Kasten, in welchem bleierne,

mit Löchern versehene Scheidewände angebracht sind, deren Zwischenräume mit einem

Gemenge von Asbest, Bimsstein, zerstoßenem Glase und Quarzgeröll angefüllt werden.

Diese Substanzen halten das in der Säure suspendirte schwefelsaure Bleioxyd zurück.

Das auf seinem Wege durch den Kasten geklärte Product wird mittelst des aus

Steinzeug bestehenden Hahnes O⁴ auf die für den

Handel bestimmten Flaschen abgezogen.

Anstatt des Filters kann man große Klärcisternen aus Blei anwenden, in denen bei

Abschluß des Luftzutrittes das in der Säure suspendirte schwefelsaure Bleioxyd sich

in vier bis fünf Tagen absetzt.

In der Zwischenzeit wird zur Vorbereitung für eine neue Operation, der Kessel

wiederum luftleer gemacht und dann durch Aspiriren mittelst des aus Steinzeug

bestehenden, mit Abschlußhahn versehenen Rohres K, aus

einer der Vorwärmpfannen L mit zu concentrirender Säure

gefüllt.

Bei diesem Kessel ist das System der inneren Röhrenheizung benutzt; in demselben

liegen nämlich sechs Bleiröhren von je 12 Centimeter Durchmesser, welche jedoch in

der Abbildung weggelassen wurden.

In Figur 13

ist der neue, von de Hemptinne erfundene Lufthahn T in größerem Maaßstabe dargestellt. Dieser Hahn,

welcher das Vacuum vollständig hält, besteht aus zwei genau abgerichteten

Bronzescheiben, welche sich auf einander drehen; dieselben sind mit zwei runden

Löchern von 12 Millimeter Durchmesser versehen; will man den Hahn öffnen, so dreht

man die aus Messing bestehende Handhabe, welche hohl ist, damit die zwei Paar Löcher

über einander zu liegen kommen.

Dasselbe System hat der Erfinder bei der Construction der Säurehähne angewendet. Bei

denselben bestehen Handhabe und Scheiben aus Blei; da sich aber dieses Metall wegen

seiner Weichheit nicht so genau wie Bronze abrichten läßt, so werden die beiden

reibenden Flächen mit einem geschliffenen, mit zwei runden Löchern versehenen Deckel

von Krystallglas gelidert, welchen man in die Höhlung jeder Scheibe kittet.

Es bleibt uns noch zu bemerken übrig, daß der zur Erzeugung des Vacuums mittelst

Dampf-Condensation dienende Apparat eine Luftpumpe bildet, welche von

ätzenden Gasen fast gar nicht angegriffen wird und somit in chemischen Fabriken zum

Aufpumpen der zum Benetzen der sogenannten Gay-Lussac'schen Cascaden bestimmten concentrirten Schwefelsäure,

sowie zum Füllen der in solchen Fabriken nöthigen Wasserreservoirs benutzt werden

kann.

Tafeln