| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 210, Jahrgang 1873, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung

1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

(Fortsetzung von S. 410 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

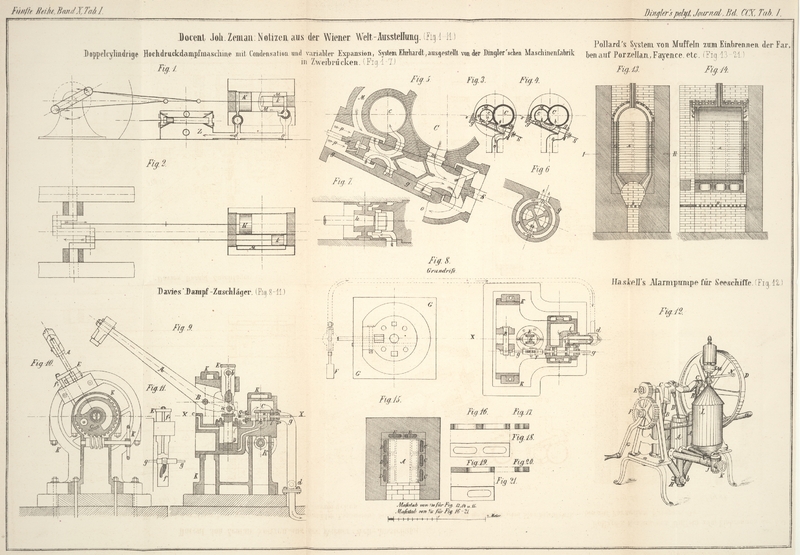

45. Doppelcylindrige

Hochdruckdampfmaschine mit Condensation und selbstthätig veränderlicher

Expansion – System L. Ehrhardt –; ausgeführt von der Dingler'schen

Maschinenfabrik in Zweibrücken. (Figur 1 bis 7.)

Unter den zahlreichen auf der Wiener Weltausstellung exponirten Motoren sind nur

wenige, welche in ihrem ganzen System und ihrer Anordnung durchaus neuartig sind und

in dieser Gestaltung eine lebensfähige und entwicklungsfähige Construction

darstellen.

In dieser Hinsicht ist von den Dampfmaschinen die von der Dingler'schen Maschinenfabrik in Zweibrücken ausgestellte Maschine (System

L. Ehrhardt) unter die hervorragendsten

Ausstellungsobjecte zu zählen und wurde als solches durch das einstimmige Urtheil

der internationalen Jury mit dem Ehrendiplom ausgezeichnet.

Es wird daher vollkommen gerechtfertigt erscheinen, in diesen Ausstellungsnotizen auf

die, allgemeinstes Interesse erregende Dingler'sche

Dampfmaschine näher einzugehen.

Der Ingenieur L. Ehrhardt hat auf höchst sachgemäße Weise

die leitenden Principien seiner Construction in einer ausführlichen Brochüre

auseinandergesetzt und es wäre nur zu wünschen, daß dieser anerkennenswerthe Vorgang

auch bei anderen Constructeuren Nachahmung fände.

Ich entnehme dieser Brochüre nachstehende, von Ehrhardt

aufgestellte Sätze, welche am besten das Wesen seiner Maschine und die Bedingungen

welche er sich bei deren Construction gestellt hat, darlegen. „Theoretisch

steht fest, daß die Arbeitsfähigkeit des Wasserdampfes um so vollständiger ausgenutzt

werden kann, je höher die Anfangsspannung

(Kesseldruck) des Dampfes genommen wird und je mehr

der Dampf expandirt.

Die höchsten ökonomischen Resultate bei eincylindrigen

Maschinen mit gebräuchlicher Kolbengeschwindigkeit werden erzielt bei Anwendung

einer Dampfspannung von 5 Atmosphären Ueberdruck (6 Atmosphären absolut) und

achtfacher Expansion, also 0,125 Cylinderfüllungen.

Höhere Dampfspannungen und stärkere Expansionsgrade

können nur noch dann wesentliche praktische und ökonomische Vortheile bieten,

wenn der Dampf in zwei ungleich großen Cylindern

nacheinander zur Verwendung kommt.

Bei eincylindrigen Maschinen mit Expansion und

Kondensation sind wesentliche Ersparnisse zu erzielen durch Anwendung großer Kolbengeschwindigkeit. Je höher die

Dampfspannung und je höher der Expansionsgrad, desto größere

Kolbengeschwindigkeiten müssen angewendet werden und

desto bedeutender werden dann auch die Ersparnisse.

Dieser Satz gilt natürlich auch für doppelcylindrige

Maschinen bloß mit der Modification, daß bei diesen höhere Dampfspannungen und

höhere Expansionsgrade angewendet werden können, ohne die Kolbengeschwindigkeit

gerade in's Extreme zu steigern.

Allen, wenn auch noch so vervollkommneten eincylindrigen Maschinen gegenüber

bietet die Doppelcylindermaschine mit ungleich großen Cylindern –

hauptsächlich bei Anwendung hochgespannten Dampfes – folgende sehr

bedeutende Vortheile:

1) Die Gesammtdampfdruckdifferenz vertheilt sich auf zwei Kolben nach einander.

Die Druckdifferenzen, welche in jedem einzelnen Cylinder vorkommen, sind viel

kleiner, als bei der Eincylindermaschine. Der nutzbare Druck auf Kurbel und

Kurbelachse ist gleichmäßiger und wirkt in einer viel günstigeren

Kurbelstellung. Die inneren Widerstände einer Doppelcylindermaschine werden

daher geringer, sie geht gleichmäßiger und ist dauerhafter als die

eincylindrige.

2) Sowie sich die Druckdifferenzen auf die zwei Cylinder und deren Hauptorgane

vertheilen, so vertheilen sich auch die Temperaturdifferenzen. Der hochgespannte

heiße Dampf hat es nur mit dem kleinen Cylinder zu thun, welcher nie abgekühlt

wird, und der in den Condensator abziehende Dampf kommt nur in Berührung mit den

Wandungen des großen Cylinders, welche nie durch den frischen Kesseldampf

erhitzt werden. Die Verluste, welche von der Abkühlung des frisch eintretenden und

von der Erwärmung des zum Condensator abziehenden Dampfes durch die

Cylinderwande herrühren, werden dadurch sehr wahrscheinlich auf die Hälfte

reducirt.

3) Der Dampf hat auf seinem Weg vom Kessel zum Condensator zwei Steuerapparate

und zwei Kolben nach einander zu passiren. Dem directen Entweichen desselben

stellen sich deßhalb immer zwei Abdichtungen nach einander entgegen, und jeder

Steuerapparat und jeder Kolben hat bloß die halbe Druckdifferenz abzudichten. Da

außerdem der zweite Cylinder allen Dampf, den der erste entweichen läßt, wieder

nutzbar macht, so ist unzweifelhaft vorauszusehen, daß die Verluste durch Undichtheiten, welche bei der Eincylindermaschine so

sehr in's Gewicht fallen, hier ganz bedeutend

reducirt werden, so daß es möglich ist, auch mit hochgespanntem Dampf,

hohen Expansionsgraden und mäßiger

Kolbengeschwindigkeit noch günstigere ökonomische Resultate zu erzielen, als sie

bei eincylindrigen Maschinen selbst mit extremer Kolbengeschwindigkeit möglich

sind. – Die Cylinder dieser Hochdruckmaschinen erhalten verhältnißmäßig

kleine Dimensionen. Die Maschinen selber werden deßhalb, selbst bei mäßiger

Kolbengeschwindigkeit, eine große Anzahl Umdrehungen machen müssen. Aber gerade

für solche Maschinen mit großer Umdrehungszahl ist es sehr schwierig, einen

einfachen, sicher und präcis wirkenden Steuerapparat zu finden, welcher, wie die

Steuerungen von Corliß,Beschrieben im polytechnischen Journal 1861, Bd. CLXI S. 321.

Allen

Deßgl. 1871, Bd. CC S. 249. und Gebr. Sulzer,Deßgl. 1873, Bd. CCVII S. 349.

raschen directen Dampfwechsel mit kurzen Canälen, kleinen

schädlichen Räumen und vollen Dampfdruckwirkungen ohne Einzwängung und

Drosselung gestattet. Alles bisher Gebräuchliche würde hier zu complicirt und zu

unzuverlässig. Es mußte mit den bisherigen Anschauungen

vollständig gebrochen und von ganz neuen Anschauungen ausgehend, eine ganz

eigenthümliche Steuerung construirt werden.“

Ehrhardt construirt daher seine Maschine für einen

Dampfüberdruck von 10 Atmosphären im kleinen Cylinder, 10fache Totalexpansion (2 1/2

im kleinen und 4 im großen Cylinder), und Kondensation. Die Maschine macht 115

Umdrehungen pro Minute, was bei 0,5 Meter Kolbenhub der

ausgestellten Dampfmaschine 1,917 Meter Kolbengeschwindigkeit pro Secunde ergibt.

Die Kurbeln (Fig.

1 und 2) sind um 180 Grad gegeneinander versetzt angeordnet, so daß die

Lagerdrücke ein Minimum werden, indem sie sich zum größten Theil gegenseitig

aufheben. Zugleich ermöglicht diese Anordnung, die Dampfwege zwischen dem großen und

kleinen Cylinder auf das kleinste Maaß zu reduciren.

Die Steuerung ist derart angeordnet, um ein rasches

Oeffnen und Schließen der Dampfcanäle und selbstthätig variable Expansion zu

gestatten und bietet in ihrer ganzen Construction Gewähr für einen, trotz rascheu

Laufes der Maschine, ruhigen und sicheren, geringer Abnutzung unterworfenen

Gang.

Die beiden Steuerungshähne, welche die Dampfvertheilung besorgen, werden durch eine

Querwelle von der Kurbelwelle aus in eine continuirliche

Drehung versetzt und sind, wie aus den Abbildungen in Figur 5 und 6 sich ergibt,

vollständig entlastet bis auf den in der Richtung der Längsachse des

Steuerungskegels entfallenden Druck pp, welcher

durch eine mittelst Schraube stellbare Spurpfanne S

aufgenommen wird.

An jedem Ende der Cylinder ist ein solcher Hahn angebracht, dessen Function am

raschesten aus der schematischen Darstellung in Figur 3 und 4 entnommen

wird.

Man sieht aus Figur

3, wie der Dampf, welcher vom Kessel in den Dampfmantel M des kleinen Cylinders c

geleitet wird, von hier aus durch den Steuerungshahn in den kleinen Cylinder hinter dem Kolben eintritt, während gleichzeitig für den

vor dem entgegengesetzt sich bewegenden Kolben des großen Cylinders C austretenden Dampf der Ausweg o zum Condensator Z (Figur 1) durch den

Steuerungshahn eröffnet ist.

An dem anderen Ende der Cylinder muß zur selben Zeit der vor dem kleinen Kolben hergetriebene Dampf hinter den Kolben im großen

Cylinder hinüberexpandiren können, weßhalb der andere Steuerungshahn die in Figur 4

skizzirte zweite Position einnehmen muß. Bei der nächsten halben Drehung der

Schwungradwelle oder der Steuerungshähne haben die letzteren ihre gegenseitige

Stellung selbstverständlich vertauscht.

Die factische Ausführung des Steuerungshahnes wird sich nach dem Gesagten aus Figur 5 und

6 –

Längsschnitt und Querschnitt – leicht ergeben. Es ist nur noch zu bemerken,

daß zur vollkommenen Entlastung des Hahnes, gegenüber den zu den Cylindern führenden

Dampfwegen, correspondirende Oeffnungen im Hahngehäuse q

angebracht sind, welche, wie in Figur 6 ersichtlich

gemacht ist, mit den Dampfwegen der Cylinder communiciren. Indem nun die Oeffnungen der

Steuerhähne eine größere oder geringere Voreilung gegenüber den Oeffnungen der

Dampfcanäle erhalten, ist auf einfache Weise lineares Voreilen, fixe Expansion,

Compression und Voraustritt zu erreichen.

Um aber eine selbstthätig variable Expansion in einfacher

Weise zu erzielen, ist auf das obere Ende des Steuerungskegels eine Büchse oder

Kappe s gesetzt, welche an der Drehung desselben nicht

theilnimmt und für normal ganz unbeweglich bleibt, mittelst Hebel und Zugstange aber

vom Regulator verdreht werden kann. Hierdurch wird der Zutritt des Dampfes aus dem

Cylindermantel M in den Steuerungshahn bei dessen

continuirlicher Drehung früher oder später unterbrochen und dadurch variable

Expansion im kleinen Cylinder c bewerkstelligt.

Auf die Disposition der Dingler'schen

Doppelcylindermaschine selbst übergehend, bemerke ich, daß Lager und Cylinder durch

einen starken Hohlgußkörper verbunden sind, welcher zugleich den Dampfkolbenstangen

als Geradführung dient, während der Condensator, dessen Luftpumpe mittelst Excenter

von der doppelt gekröpften Kurbelwelle angetrieben wird, vorn unterhalb der Cylinder

angeordnet ist.

Der kleine und große Cylinder c und C sowie das Steuerungsgehäuse g sind in einem Stück gegossen und durch eine Verschalung im äußeren

Ansehen zu einem Cylinder vereinigt.

Vor Allem ging bei der praktischen Ausführung das Augenmerk des Constructeurs dahin,

die Maschine nicht für einen Paradezustand sondern für eine lange und möglichst gleichförmige Wirksamkeit

einzurichten und den nachtheiligen Folgen der unvermeidlichen Abnutzungen möglichst

zu begegnen. Es werden daher überall sehr große Laufflächen angewendet und wird

speciell bei den Dampfkolben und Steuerungshähnen Rücksicht genommen keine

übermäßigen Dampfverluste in Folge von Abnutzung eintreten zu lassen.

Dieser Zweck soll bei den Steuerungshähnen dadurch erreicht werden, daß der Dampf vom

engeren zum weiten Ende sich durchzwängt und hierbei der ganze Hahnkegel

gewissermaßen im Dampf schwimmt, so daß ein mäßiger Dampfverlust unvermeidlich und

vorgesehen ist, aber eine übermäßige Erhöhung desselben durch successive Abnutzung

thunlichst vermieden wird.

Derselbe Gedanke liegt der Construction der Kolben zu Grunde, bei welchen Ehrhardt die Metalldichtung verwirft und einen genau in

den Cylinder eingepaßten Kolben ohne Federn und Nachspannvorrichtung anwendet. Zur

Verhütung einer schädlichen Einwirkung auf die Cylinderwandung durch Ausdehnung eines massiven

Kolbens ist die leichte und nachgiebige Kolbenform der Figur 7 gewählt

worden.

Die stulpenförmigen Anschlußringe dieses Kolbens können sich dicht und zart an den

Cylinder anschließen und folgen auch schwachen Deformationen des Cylinders ohne

merklichen Nachtheil. Zudem hat auch der wirksame Dampfdruck das Bestreben immer

einen der Kolbenstulpen auszudehnen und an die Cylinderfläche anzudrücken.

Eine der ausgestellten ähnliche Doppelcylindermaschine steht seit etwa 2 1/2 Jahren

in der Dingler'schen Maschinenfabrik in Zweibrücken in Thätigkeit und zeigt noch keine

nennenswerthe Abnutzung der Hauptorgane, speciell der Steuerung.

Thatsache ist, daß die auf der Wiener Weltausstellung aufgestellte und in

ununterbrochener Thätigkeit befindliche Dampfmaschine mit außerordentlicher,

wahrhaft bewunderungswürdiger Ruhe ihre 100 bis 115 Umdrehungen zurücklegt.

Ich hoffe übrigens, über dieses höchst interessante Maschinensystem sowie über den zu

dessen Betriebe von der Dingler'schen Maschinenfabrik construirten eigenthümlichen Dampfkessel

noch nähere Mittheilungen bringen zu können, welche gewiß allen Fachleuten erwünscht

seyn werden.

46. Dampf-Zuschläger von D.

Davies in Newport (Monmouthshire, England). (Figur 8 bis 11.)

Im vorigen Jahrgange des polytechnischen Journals Bd. CCVI S. 251 wurde bereits auf einen neuen Dampf-Schmiedehammer

hingewiesen, welcher den gewöhnlichen Zuschläger vor dem Amboß des Schmiedes

ersetzen soll. Zu diesem Zweck ist der Hammer um eine horizontale Achse drehbar

angeordnet, um Schläge in verticaler, geneigter und horizontaler Ebene ausführen zu

können, wie es die zu verrichtende Arbeit verlangt.

Um hierbei den Hammer auf's Wirksamste auszunutzen, kann derselbe auch um eine

verticale Achse gedreht werden, so daß man den Hammer abwechselnd auf vier und mehr

in einem Kreise vertheilte Ambosse, welche für die verschiedenen Schmiedearbeiten

passend eingerichtet sind, zur Wirkung bringen kann.

Ein Junge beim Hammergestelle regulirt auf Commando des Schmiedes Stellung und

Richtung des Hammers, während der Schmied selbst beim

Amboß mit dem Fuße das Dampfzuleitungsventil nach Erforderniß einzustellen und

dadurch die Kraft und die Schnelligkeit der Schläge des Hammers zu verändern in der

Lage ist.

Für Werkstätten, in welchen ungleich dicke Stücke bearbeitet werden, oder für

Brückenbauanstalten, in welchen Blechträger verschiedener Höhe zur Bearbeitung

gelangen, wird das Gestell des Hammers durch einen hydraulischen Kolben bis auf circa 2 Meter Höhe zum Heben eingerichtet.

Da a. a. O. nur eine kleine perspectivische Skizze dieses Dampfzuschlägers gebracht

werden konnte, so dürfte eine genauere Darstellung desselben nach dem auf der Wiener

Weltausstellung befindlichen und in Details theilweise veränderten Hammer nicht ganz

ohne Interesse seyn.

Die Figur 8

stellt in etwa 1/12 der natürlichen Größe den Grundriß – mit theilweisem

Schnitt – des Dampfzuschlägers und des Ambosses G

dar und zeigt bei F den Fußtritt, mittelst dessen das

Dampfzuströmungsventil mehr oder weniger geöffnet werden kann.

Von hier aus strömt der Dampf, dessen Zulassung somit vollständig unter der Controlle

des beim Amboß stehenden Schmiedes ist, beim Punkte d in

eine Kammer eines zweitheiligen Rohres, welches zu dem Gehäuse der Steuerkolben

führt, und dessen andere Abtheilung den abströmenden Dampf aufnimmt.

Der frische Dampf tritt zwischen die zwei fest miteinander verbundenen Steuerkolben

ein und kann hier, je nach der Stellung derselben – man vergleiche den

Verticalschnitt in Fig. 9 – entweder unter oder über dem Dampfkolben D in den Dampfcylinder eintreten. Gleichzeitig gelangt

der vor dem Dampfkolben hergetriebene Dampf durch den Dampfcanal in den außerhalb

der Steuerkolben befindlichen Theil des Steuerungsgehäuses und tritt von hier

entweder direct oder durch die Kammer C in das

Ausströmungsrohr. Indem nun die Steuerkolben eine hin- und hergehende

Bewegung erhalten, wird der Kolben d nach aufwärts oder

abwärts geschleudert und dadurch der Auf- und Niedergang des Hammers

erzielt.

Es ist nämlich der mit der Kolbenstange aus einem Stück geschmiedete Kreuzkopf E durch den Bolzen b mit

einer Schubstange verbunden, welche den um die feste Drehachse B beweglichen Hammerstiel A

bei a erfaßt und an der Bewegung des Kolbens

theilzunehmen zwingt.

Um dabei die Intensität beim Aufwärtssteigen des Hammers – correspondirend mit

dem Niedergang des Kolbens D – unabhängig von dem

beim Niederschlagen des. Hammers angewendeten Dampfdruck zu halten, kann durch einen

beliebig stellbaren Hahn in einem eigenen Auslaßcanal – in Figur 9 zu sehen –

stets die Communication der oberen Cylinderhälfte mit der äußeren Atmosphäre

hergestellt werden, indem die Anordnung so getroffen ist, daß das Gewicht des Kolbens und Kreuzkopfes auch

ohne Dampfdruck den Hammer hinaufzieht.

Die selbstthätige Steuerung wird dadurch bewirkt, daß mit dem Kreuztopf E durch eine Stange f' (Fig. 10 und

11) eine

ebene Platte f, mit einem schlitzförmigen Ausschnitt

versehen, verbunden ist. Diese Platte gleitet in einem Schlitz der Schieberstange

g, g, von welcher ein Bolzen in den Ausschnitt der

Steuerplatte eingreift. Es leuchtet nun ein, wie bei passender Construction des

Schlitzes in der auf- und niedergehenden Steuerplatte f die erforderliche Hin- und Herbewegung der Steuerkolben und damit

der regelmäßige und continuirliche Gang des Hammers bewirkt wird.

Die größere oder geringere Geschwindigkeit und Intensität der Hammerschläge wird

dabei, wie oben bemerkt, durch vergrößerte oder verringerte Pressung des

eintretenden Dampfes mittelst des beim Amboß befindlichen Drosselventiles F regulirt.

Da nun das Gehäuse der Steuerkolben, der Dampfcylinder, die Kreuzkopfführung, ebenso

die Drehachse B des Hammerstieles, durch ein

gemeinschaftliches Gußstück starr verbunden sind, so kann die Function des

Zuschlägers in jeder Lage stattfinden, so lange die entsprechende Verbindung mit dem

Zu- und Ableitungsrohr für den Dampf erhalten bleibt. Zu diesem Behufe ist

dasselbe genau in der Drehungsachse X, X (Figur 9) des

ganzen Systemes derart abgedichtet, daß es eine Drehung gestattet, und sind die

Dampfcanäle für den Eintritt h und den Austritt i concentrisch damit angeordnet.

Die Lagerung erfolgt in einem festen Gehäuse K, K und die

drehende Bewegung in demselben einfach und leicht mittelst Handrad und

Schneckengetriebe, wie es in Figur 10 ohne Weiteres

ersichtlich ist.

Es ist nicht zu verkennen, daß durch den Davies'schen

Hammer in der hier beschriebenen Gestalt besonders für größere Schmieden neben dem Dampfhammer ein ganz nützliches Werkzeug

geboten ist, welches sich auch schon mehrfach in England und auf dem Continente

– mit Hammergewichten von 40 bis 240 Kilogrammen – Eingang verschafft

hat.

Wenn jedoch der Zuschläger auch noch um eine verticale Achse drehbar angeordnet und

endlich mit einer hydraulischen Hebevorrichtung ausgestattet werden soll, wie dieß

gleichfalls bei einigen ausgeführten Exemplaren geschehen ist, so scheinen doch die

Vortheile dieser Anordnung mit unverhältnißmäßigem Aufwand an Mühe und Kosten der

Anschaffung, sowie Unterhaltung erkauft zu seyn. Denn ohne die großen Vorzüge dieses

mechanischen Zuschlägers in der rascheren, besseren und billigeren Ausführung einer großen Anzahl

der jetzt von Hand verrichteten Schmiedearbeiten zu läugnen, ist es doch auch gewiß,

daß durch denselben die menschliche Arbeit in der abwechselnden Handhabung des

Hammers niemals vollständig wird ersetzt werden

können.

Tafeln