| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 210, Jahrgang 1873, Nr. XXII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXII.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung

1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

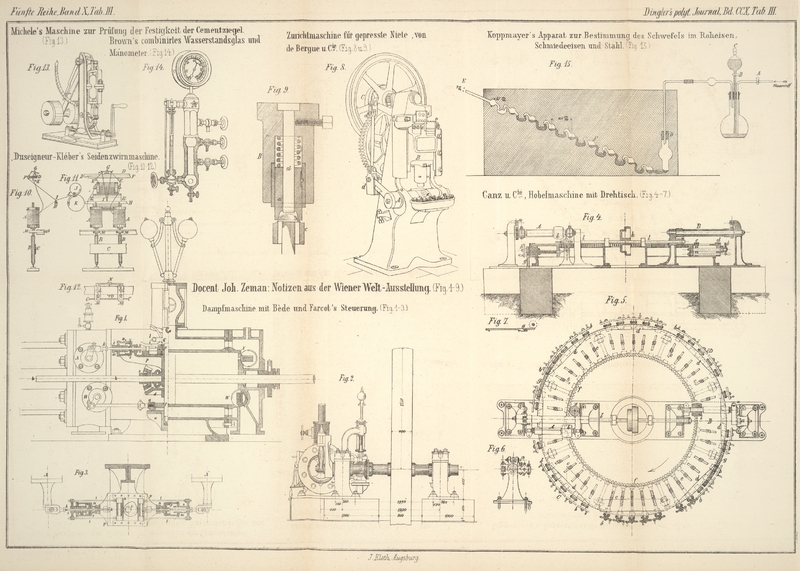

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

(Fortsetzung von S. 94 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

51. Hochdruckdampfmaschine mit

Condensation und selbstthätig variabler Expansion, von Bède und Comp. in

Verviers. (Figur 1–3.)

Eine interessante Modification und Vereinfachung der in den letzten Jahren immer mehr

verbreiteten Corliß-Steuerung bietet die von der

Maschinenfabrik Bède u. Comp. (Société

Houget

et

Teston) in Verviers ausgestellte und zum Betriebe

der belgischen Abtheilung in der Maschinenhalle verwendete Dampfmaschine. Dieselbe

hat einen Cylinderdurchmesser von 450 Millimeter, 1 Meter Hub und macht 45

Umdrehungen pro Minute. Die allgemeine Anordnung ähnelt

der bekannten Corliß-Aufstellung; nur ist, wie bei

der Sulzer-Ventildampfmaschine,Man vergl. polytechn. Journal, 1873, Bd. CCVII S. 349. hinter dem Cylinder für sich auf das Fundament die Condensatorluftpumpe

aufgeschraubt, welche durch eine Verlängerung der Kolbenstange angetrieben wird.

Auch die Anwendung von je zwei Drehschiebern zum Dampfeintritt und Austritt ist von

Corliß entlehnt, jedoch deren Anordnung im Cylinder

wesentlich abgeändert.

Es besteht nämlich der Dampfcylinder aus vier Theilen: dem eigentlichen Cylinder,

welcher die Lauffläche des Kolbens enthält, dem Cylindermantel, in welchen die

Dampfeinströmung stattfindet und endlich dem kastenförmigen Deckel, welche mit dem

Inneren des Dampfmantels communiciren und im oberen Theile die Dampfeintrittschieber

und unten die Dampfaustrittschieber enthalten. (Man vergleiche die Fig. 1, welche den Dampfcylinder und die

Steuerung in Ansicht und theilweisem Schnitt darstellt.)

Hierdurch wird eine Herabminderung des schädlichen Raumes auf ein bisher unerreichtes

Minimum erzielt, allerdings auch die Demontirung des Cylinders umständlicher

gemacht.

Die Steuerung selbst ist nach dem Patent von Bède

und Farcot ausgeführt, wie dieselbe schon seit mehreren

Jahren bei verschiedenen Maschinen in Belgien angewendet wurde und nun mit den neuesten Verbesserungen auf der Wiener Weltausstellung

erschien und hier mit einem Ehrendiplom ausgezeichnet wurde.

Wie aus Figur 1

und Figur 2

– Seitenansicht der Maschine in kleinerem Maaßstabe – ersichtlich ist,

befindet sich der Regulator seitlich von dem Cylinder, parallel zu dessen verticaler

Mittelachse angebracht, und die Spindel desselben in einer an dem Cylindermantel

angegossenen Console a gelagert.

Mit einer von der Schwungradwelle angetriebenen Querwelle d und den Kegelrädern c, d (Figur 1) wird die

Regulatorspindel und zugleich die auf derselben ausgekeilten Herzscheiben e und f, erstere für die

Dampfeinlaßschieber A, A' und letztere für die

Dampfauslaßschieber B, B', in drehende Bewegung

versetzt.

Die Drehschieber für den Dampfeintritt B, B' werden

einfach dadurch in oscillirende Bewegung gebracht, daß die Herzscheibe f durch einen seitlich geführten Rahmen g umfaßt wird, welcher durch Schubstangen mit den

Schiebern B und B' verbunden

ist. Ein gleicher Rahmen h wird von der oberen

Herzscheibe e hin- und herbewegt, um die

Dampfeintrittshähne A und A'

zu steuern. Doch ist der Rahmen h mit diesen Hähnen

nicht in fester, sondern in einer vom Regulator auslösbaren Verbindung.

Zu diesem Behufe sitzt an beiden Enden des Rahmens h

drehbar gelagert je eine Knagge C, welche an dem

horizontalen Schenkel eine Stahlbacke i besitzt, die in

der Stellung der Figur 1 gegen das Ende der Schieberstange k

anstößt und bei dem nach links stattfindenden Ausschlag des Steuerungsrahmens h den Dampfschieber A

öffnet.

Sobald aber der nach aufwärts gekrümmte Schenkel der Knagge C mit dem Steuerungsrahmen h soweit nach links

gerückt ist, daß derselbe an die mit dem Regulator in Verbindung stehende Rolle 1

anstößt, wird bei weiterer Bewegung des Rahmens nach links der horizontale Schenkel

der Knagge gehoben und der Zahn i ausgelöst und die

Schieberspindel durch die Feder m nach einwärts

geschoben, so daß der Arm an der Schieberachse wieder in die Position der Figur 1 zurückkehrt, bei

welcher der Dampfzutritt geschlossen ist.

Indem nun die Rollen 1 (rechts und links) an einer auf der Regulatorspindel

gleitenden Hülse o angebracht sind, welche mittelst

zweier Zugstangen mit der Regulatorhülse verbunden ist (Figur 2), so müssen sich

die Auslösrollen l, l mit den Regulatorkugeln

auf- und abbewegen und besorgen dadurch eine directe Regulirung der

Expansion. Hierzu ist nur erforderlich, daß die oberen Schenkel der Knaggen C, C die entsprechende Krümmung erhalten.

Es bleibt jetzt noch die Anordnung des Federmechanismus zum Schließen der

Dampfeintrittschieber A, A' zu besprechen übrig, welche

aus Figur 1

und 3 klar

ersichtlich wird.

Die Schieberstange k erhält ihre Führung in einem

cylindrischen Gehäuse n, welches mit dem

Regulatorgestelle p aus einem Stück gegossen ist. In

diesem Gehäuse bewegt sich der mit der Schieberstange k

aus einem Stück hergestellte Kolben r, welcher beim

Oeffnen des Schiebers A Luft in das Gehäuse n einzieht, um beim Rückprall zur Vermeidung von Stößen

ein Luftbuffer zu erhalten.

Eine Büchse s geht – über die Schieberstange k frei beweglich – durch den Deckel des

Luftbuffers n und ist durch Zugstangen t, t so mit dem Steuerungsrahmen h verbunden, daß dieselbe an dessen hin- und hergehender Bewegung

theilnimmt.

Zwischen dem Kolben r und dem Boden der Büchse s ist eine Spiralfeder eingesetzt, welche, sowie die

Knagge C einfällt, vollständig gespannt ist – man

vergleiche die Spiralfeder links in Figur 3 – und bis

zum Momente der Auslösung der Knagge gespannt bleibt. Bei der Auslösung aber

schnellt die angespannte Feder den Kolben r zurück,

schließt den Steuerschieber A und wird beim

Weiterbewegen des Steuerungsrahmens h, indem sich die

Federbüchse s auf der Schubstange k herausschiebt, immer mehr entlastet – siehe Figur 3 rechts –

und beginnt erst wieder comprimirt zu werden, wenn der Steuerungsrahmen seinen

Rückgang antritt.

Es schiebt sich nun der horizontale Schenkel der Knagge C

über das still stehende Ende der Schieberstange k

hinweg, wobei sich die Federbüchse s dem Kolben u immer mehr nähert, bis endlich der Zahn an der Knagge

wieder einfällt und die Feder ihren angespanntesten Zustand wieder erreicht hat,

worauf das Spiel der Steuerung von Neuem beginnen kann.

Das hier Mitgetheilte wird zum Verständniß der Bède

und Farcot'schen Steuerung hinreichen und es kann noch

hinzugefügt werden, daß

das geschilderte Maschinensystem sich eines großen Anklanges, besonders in Belgien

erfreut, wo ich dasselbe mehrfach in Gang gefunden habe.Für Frankreich hat die Ausführung dieses Maschinensystemes die bekannte

Maschinenfabrik Farcot und Söhne in St. Ouen bei Paris übernommen.

Speciell die Ausstellungsmaschine ist in all ihren Verhältnissen wohl gelungen und

schön ausgeführt. Die Steuerung functionirt sehr gut und mit wenig Lärm, und die

Wirkung des an der Dampfmaschine angebrachten Pröll'schen

Regulators ist ganz vorzüglich.

52. Die Spinnereimaschinen für

Streichwolle auf der Wiener Weltausstellung.

Wie auf der internationalen Ausstellung in Paris 1867 so fanden sich auch in Wien für

diese Spinnereibranche die meisten Aussteller und die größte Zahl von Maschinen.

Dießmal aber lernen wir weittragende Neuerungen kennen,

welche zum Theil schon durch die Praxis approbirt, zum Theil noch ganz neu, aber

sicherlich einen bedeutenden Einfluß auf die Streichgarnspinnerei auszuüben berufen

sind.

Zu den ersten Vorbereitungsmaschinen brachte uns die Wiener Weltausstellung nicht

viel, aber manches Interessante. Reichlicher dagegen waren Krempelsortimente und

Streichgarn-Spinnmaschinen beider Systeme – Selfactor- und

Watermaschinen, – letztere mit originellen Verbesserungen, vertreten.

Bei dem Wolf zur Auflockerung der Wolle erschien die aus

der Baumwoll-Spinnerei entnommene Claviermulden-Zuführung in Anwendung

gebracht. Die Klettenwölfe zum Reinigen und Auslesen von

Kletten, Stroh und compacteren Schmutztheilchen aus der Wolle zeigten im Allgemeinen

eine größere Kammtrommel und stärkere, zweckmäßiger construirte Kämme.

Hierher gehörig sind folgende Neuerungen zu bemerken.

Die Rührgabeln der Petrie'schen

Waschmaschine,Man vergl. die Abhandlung im polytechn. Journal, 1869, Bd. CXCI S.

118. welche von J. und W. Mc. Naught in

Rochdale zur Ausstellung gebracht wurde, sind ausbalancirt und mit einem bequem

stellbaren Antrieb für die oscillatorische Bewegung versehen. Die Abzugsvorrichtung

für die gewaschene Wolle besteht aus einem geneigt liegenden Tisch, auf welchem die

Wolle durch die letzte doppelte Aushebegabel aufgelegt und mittelst eines Rechens

fortgeschoben wird. Dieser Rechen erhält seine Bewegung durch Kurbel- und

Hebedaumen in der Art, daß derselbe nur beim Vorschub mit der Wolle selbst in

Berührung tritt, dann senkrecht aufsteigt, um den Rückweg zurückzulegen, und endlich

unten wieder in die neu aufgelegte Wolle einfällt.

Damit die im Abzug begriffene Wolle während des Rückganges des

Rechens von dem schrägen Abführtisch nicht zurückrutscht, steigen aus dem Boden

desselben Zinken auf, welche jedoch vor Beginn eines jeden Vorschubes des

Abzugrechens rasch wieder herabsinken.

Stehen mehrere einfache Maschinen unter einander in Verbindung und

rückt die Wolle succesive aus dem einen Waschtrog in den nächsten zum weiteren

Auswaschen, so kann die Waschflüssigkeit aus einem Bassin in die vorhergehende, mit

noch nicht so rein gewaschener Wolle gefüllte Abtheilung durch einen

Dampfstrahl-Apparat (Steam-Jet

transmittor) befördert werden.

Bei der Trockenmaschine derselben

Aussteller zum Trocknen der Wolle mit erwärmter Luft, sind die Windflügel im Inneren

des Kastens angebracht und erfolgt die Luftzuführung durch je eine Oeffnung an

beiden Seitenwänden um die Flügelachse herum, ferner durch Löcher, welche in den

drei Lagerfüßen jeder Flügelwelle angebracht sind, im Ganzen also, da die Maschine

aus zwei völlig geschiedenen symmetrischen Hälften besteht, durch 10 Luftöffnungen.

Die Dampfrohre zur Erwärmung der vorbeistreichenden, aus dem

Inneren der Trockenmaschine herausgetriebenen Luft, liegen nahe unter den

Drahtnetzen, auf welchen die Wolle ausgebreitet wird.

Der bekannte Houget'sche Klettenwolf, welchen die Firma Bède und Comp. in Verviers ausstellte,

erhielt einen selbstthätigen Speiseapparat (Patent Deru),

welcher die Wolle auflockert und zum Entkletten zweckmäßig einführt. Der Apparat

besteht im Wesentlichen aus einem mit langen Stiften beschlagenen Tambour, über

welchem etwas vorhängend ein dreiflügeliger, ebenfalls mit starken Stiften besetzter

Schläger sich rasch umdreht.

Die aufgegebene Wolle fällt auf den Stiftentambour, vor welchem

ein verticales Lattentuch den Abschluß des Aufgebekastens bildet, und geht mit

demselben nach unten herum mit, um alsdann von dem entgegengesetzt vorlaufenden

Flügel nach und nach abgenommen und auf das Speisetuch der Klettenmaschine

abgeworfen zu werden. Den Flügel umgibt auf nahezu ein Drittel des Umfanges ein

Rost, durch welche eine Absonderung von Staub und losen Schmutztheilchen aus der

aufgelockerten Wolle stattfindet.

Im Uebrigen hat die Kammtrommel einen größeren Durchmesser und

stärkere Kämme, und ist auch der Raum zur Aufnahme der abgeschlagenen Kletten und

dergl. geräumiger gehalten.

Von Cölestin Martin in Verviers ist der

Reißwolf für Abgänge (Shoddy-wolf) zu

erwähnen, bei welchem die untere Zuführwalze durch eine feste Mulde ersetzt ist und

statt des oberen, geriffelten Cylinders eine mit Kautschuk überzogene Walze

eingelegt werden kann.

Der Klettenwolf desselben Constructeurs

weist in der Kammtrommel eine sehr wichtige Verbesserung auf. Die einzelnen Zähne

der Kämme sind durch eingefräste, etwa 1 1/2 Millimeter tiefe und breite Rinnen von

einander getrennt und steht jedem Zahn eine Rinne des vorhergehenden Kammes

gegenüber.

Die zur Kammtrommel kommende Wolle hat Platz und Gelegenheit in

die Rinnen zwischen den Kammzähnen sich einzulegen und dadurch jeder Beschädigung

durch die Schläger zu entgehen, während Kletten und andere Unreinigkeiten über der

Oberfläche des Kammtambour liegen bleiben und durch die Schläger abgestreift

werden.

Auch der selbstthätige Schmelzwolf von

Martin hat eine neue Vervollkommnung erhalten, welche

in diesem Jahrgange des polytechn. Journals, zweites Juliheft S. 85 näher

beschrieben wurde.

Der Reißwolf von Oscar Schimmel u. Comp. in Chemnitz

ist mit Claviermulden-Zuführung versehen worden. Der untere Speisecylinder

ist – analog wie bei der Lord'schen

Baumwoll-Schlagmaschine – durch eine Claviermulde aus 40 Hebeln

ersetzt, welche durch Gewichte gegen die obere Zuführwalze angedrückt werden und in

Folge dessen die Wolle selbst bei unegaler Auflage sicherer halten und dem

Stiftentambour zum Oeffnen darbieten, wie dieß mit gewöhnlichen Zuführcylindern der

Fall ist.

Der Trommelbeschlag geht von der Mitte in schrägen Linien nach

rechts und links aufwärts, weßhalb die Wolle besser nach beiden Seiten getrieben

wird; ein Vortheil, da die Auflage fast immer in der Mitte etwas zu dick aufgelegt

wird.

Die Krempeln betreffend, so waren an denselben, abgesehen

von der Martin'schen Vorspinnkrempel, weniger Aenderungen

zu bemerken; wir weisen nebenbei darauf hin, daß englische und belgische

Constructeure bei der Reißkrempel die Klettenwalze nicht direct mit dem Tambour

arbeiten ließen, wie dieß bei den Kratzen der deutschen und österreichischen

Aussteller der Fall war.

Die selbstthätigen Speiseapparate für Wölfe und

Reißkrempeln haben eine weitere Ausbildung erfahren; für letztere ist sogar ein

ziemlich gelungener Selbstwäge- und Auflegeapparat zu Stande gekommen. Es soll mit diesem

Selbstspeiser auf eine möglichst gleichförmige Arbeit der Karde hingewirkt

werden.

Möglichste Gleichförmigkeit und Feinheit im Vorgespinnst zu erzielen, ist auch der

Zweck des Martin'schen Fadenapparates,Beschrieben im polytechn. Journal 1871, Bd. CCI S. 393. welcher durch die in London im Jahre 1871 abgehaltene Specialausstellung

ungemein rasch bekannt und verbreitet wurde.

Wie im Jahre 1867 die Horsfall'schen Schleifrollen für Krempeln Aufsehen erregten, so hat in London 1871 und

jetzt in Wien die seit London wesentlich im Bewegungsmechanismus vereinfachte Dronsfield'sche SchleifscheibeDeßgleichen 1872, Bd. CCIII S. 429. Kratzwalzen die Aufmerksamkeit der Spinner auf sich gezogen.

Zur weiteren Ausführung des Voranstehenden seyen die verschiedenen

Aussteller mit den dießbezüglichen Maschinen der Reihe nach angeführt.

Das von Platt Brothers u. Comp. in

Oldham ausgestellte Sortiment Karden dient speciell zur

Erzeugung eines sehr wolligen, filzfähigen Garnes, aus welchem Grunde zwischen der

zweiten und dritten Krempel eine Kreuzung der Faserlage durch Anwendung des Ferrabee'schen Vließapparates stattfindet.

Sämmtliche Karden sind mit zwei Einzugscylindern und einem

Putzcylinder, ferner mit Vorreißwalze versehen, welche vermittelst einer

Uebertrag- oder Wanderwalze die Wolle an den Tambour übergibt.

Der Abzug der Grobkarde findet seitlich statt; es erhält das abgelöste Wollvließ durch

einen rotirenden Trichter eine Verdichtung und kommt nach zweimaligem

rechtwinkeligem Wechsel des Laufes um Leitrollen zu einem Wickelapparat, an Stelle

der Pelztrommel vor der Maschine stehend, um auf eine 3 Zoll breite Spule fest

aufgewunden zu werden. Die Einrichtung des Patent-Wickelapparates ist von dem

Canalsystem bei Baumwoll-Kratzmaschinen bekannt; auch bei Platt findet die Umstellung des Spulengestelles nach

Aufwickelung einer bestimmten Länge, ebenso das Abreißen des auf die frische Spule

sich fortwickelnden Bandes selbstthätig statt.

Die zweite Krempel hat einen

Aufsteckrahmen für 64 Wickel, von welchen die Bänder durch eine Bandleitung knapp

vor dem Einzugscylinder hindurchgehen. Damit der Tambour sich nicht muldenförmig

ausarbeite – was bei der ähnlichen ursprünglichen Reichenberger Anordnung dieses Einzuges der Fall war – erhielt die

Bandleitung eine geringe, hin- und hergehende Querbewegung.

Der Abzug des Vließes erfolgt mit Hülfe eines verbesserten Ferrabee'schen Apparates.Beschrieben in dem von Director Lohren abgefaßten

Berichte über die Londoner Ausstellung 1862.

welcher in den Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbfleißes

in Preußen, Jahrg. 1864, S. 97 u.s.f. abgedruckt ist.

Das Abzuglattentuch, welches zum Wagen führt, besteht nicht mehr

aus einem, sondern aus zwei endlosen Theilen, welche in einem knieförmigen Rahmen

über Rollen laufen. Zu diesem Zwecke sind zwei Antriebsketten für das aufsteigende

und dann für das abwärts führende Lattentuch getrennt in Anwendung gebracht, auch

ist die Spiralfeder zur Spannung des früheren Lattentuches als überflüssig

beseitigt.

Die hin- und hergehende Wagenbewegung findet hier nicht

mehr mittelst eines endlosen Lederriemens, sondern durch ein Mangelgetriebe

statt.

Eine nach dem Principe des Mangelrades construirte Zahnstange

– „Mangelstange“ – ist so eingerichtet, daß durch

Verstellung der Wendestücke an beiden Enden derselben der Ausschlag des Wagens,

somit die Breite des entstehenden Vließes abgeändert

werden kann.

Die Mangelstange liegt äquilibrirt in parallel geschlitzten

Stelleisen und verschiebt sich sehr leicht beim Wechsel des Eingriffes des Getriebes

am Ende des Lattentuch-Knies nach aufwärts oder abwärts. Der Wagen läuft

mittelst Laufrollen auf Schienen und wird hierbei durch Zahnstangengetriebe auf

beiden Seiten stets parallel geführt.

Die Fortrückung des Vließtuches – d. i. das parallel und

nahe dem Boden ausgespannte endlose Lattentuch, auf welches das Vließ in

zickzackförmigen Lagen über die Breite aufgelegt wird, – geschieht von der

unteren, nahe dem Peigneur gelegenen Lattentuchwalze statt mittelst Riemenkegel

durch Stellkurbel und Sperrrad-Mechanismus.

Was endlich die Vorspinnkrempel dieses

Sortimentes anlangt, welcher zwei Wickel der Mittelkarde vorgelegt werden können, so

ist dieselbe mit dem von Cölestin Martin in Verviers

erfundenen Fadenapparat versehen, dessen Ausführung in England durch die in Rede

stehende Firma und durch die Maschinenfabrik Curtis, Parr

und Madley in Manchester erworben wurde.

Nachdem dieser Fadenapparat bereits im polytechn. Journal Bd. CCI S. 393 besprochen wurde, erwähnt

Referent sofort die Platt'sche Schleifmaschine für Kardenwalzen; die beiden Stelllager für die zu

schleifende Walze lassen sich nur gemeinschaftlich, stets

parallel zur Achse des Schleifcylinders verstellen durch Drehung eines Handrades am Ende einer

Querwolle, welche durch Kegelrädchen und Schraubenspindeln mit den Stelllagern in

Verbindung gebracht ist.

Die Firma Bède u. Comp. in Verviers hatte ein Sortiment aus zwei Karden

ausgestellt; eine Grobkratze mit Avanttrain – eine Art Doppelkarde –

und mit modificirtem Bolette'schen Zuführapparat, ferner

aus einer Vorspinnkarde mit schottischem

Auflegapparat.

Der bemerkte Zuführapparat für die Grobkarde besteht aus einem

schräg ansteigenden und dann horizontal weiterlaufenden endlosen Lattentuch, über

welches am Uebergangspunkte ein zweiarmiger, mit groben Spitzen besetzter Schläger

in der Richtung der Lattentuch-Bewegung sich umdreht und die zugeführte Wolle

stockenweise zu den Einzugwalzen befördert. Durch eine entgegengesetzt laufende

glatte Walze zwischen dem Flügel und den Speisecylindern wird die Regelmäßigkeit in

der Auflage der Wolle erzielt, indem die zu viel mitgerissene Wolle vom Flügel

wieder zur Aufgebestelle zurückgetragen wird.

Diesem Speiseapparat soll der Vortheil zu Gute kommen, daß die

schräg liegende Hälfte des Lattentuches in die Horizontale gehoben und der Flügel

parallel zum Lattentuch festgestellt werden kann, wenn die Auflage der Wolle von

Hand in gewöhnlicher Weise besorgt werden soll.

Der Bède'sche Vorspinnapparat, eine nicht viel versprechende

Modification des Martin'schen Fadenapparates, ist schon

in den „Ausstellungsnotizen“ im zweiten Augustheft des

polytechn. Journals, S. 251 mit Hülfe einer Abbildung behandelt worden, weßhalb hier

der einfache Hinweis genügen mag.

Referent wird die vorstehende Uebersicht über die Fortschritte der

Streichgarn-Spinnmaschinen, welche aus dem von ihm verfaßten officiellen

österreichischen Ausstellungsbericht über Spinnereimaschinen zusammengestellt ist,

im nächsten Hefte beschließen.

53. Hobelmaschine mit sich drehendem

Werktisch, von Ganz und Comp. in Ofen. (Figur 4–7.)

Neben den allgemein bekannten Schalenguß-Scheibenrädern, welche der (seither

verstorbene) Begründer der Maschinenfabrik Ganz und Comp. in Ofen seit dem Anfang der Fünfziger Jahre durch

beharrliche und rationelle Ausbildung einer größeren Verbreitung auf

österreichischdeutschen und Schweizer Eisenbahnen zugeführt hatte, stehen zwei

Hobelmaschinen mit rotirenden Messerköpfen und mit stetig im selben Sinne sich

bewegendem Werktisch zum Aufspannen der Holzstücke.

Die in Figur 4

bis 7

abgebildete Hobelmaschine dient zum Abrichten von kurzen Holzleisten wie dieselben

für sogenannte deutsche Parquette Verwendung finden. Da wegen der Kürze dieser

Leisten ein Aufspannen derselben auf einem hin- und herbewegten Arbeitstisch

erforderlich wäre, indem bei Vorschub der Leisten mittelst Rollen krummes Holz nicht

horizontal abgehobelt würde, so richtete man die Maschine zur Erzielung einer

größeren Leistungsfähigkeit mit einem um eine verticale Achse drehbaren Tisch ein, auf

welchem die Holzleisten nach einander aufgelegt, unter die rasch rotirenden

Hobelköpfe durchgeführt und nach geschehener Abhobelung ausgespannt werden.

Was die nähere Ausführung der durch die beregten Abbildungen dargestellten

Hobelmaschine betrifft, so liegen bei A und B zwei rotirende Messerköpfe, deren jeder für sich durch

Drehung der Schraubenspindel a, a mittelst eines

Schlüssels eine höhere oder tiefere Stellung erhalten kann.

Die abzuhobelnden Holzleisten werden von je einem Arbeiter bei C respective D eingelegt und durch Drehen der

Handrädchen b fest eingespannt. Diese Rädchen sitzen

nämlich an den Schraubenspindeln der in radialen Schlitzen verstellbaren Bankeisen

c, welche die eingelegten Holzbretchen gegen die am

Tische angegossenen Spannleisten d andrücken und

dergestalt festhalten, wenn auch die dem Bankeisen zugekehrte Holzkante nicht ganz

gerade seyn sollte.

Das eingespannte Holzbret gelangt bei Drehung des Tisches, hervorgerufen durch den

Eingriff des Getriebes e in den am Werktisch

angebrachten Zahnkranz f, unter den Hobelkopf A beziehentlich B, um nach

geschehener Abrichtung in selbstthätiger Weise ausgespannt zu werden.

Zu diesem Behufe steckt auf jeder der Schraubenspindeln für die Bankeisen e hinter dem Handrade ein Zahnrädchen, welches

unmittelbar nach dem Messerkopf auf ein concentrisch mit dem Werktisch angebrachtes

Zahnsegment g aufläuft und durch Abwälzung auf demselben

die betreffenden Bankhaken von der Parquetleiste abrückt. Damit das Auflaufen der

Getriebe auf das Zahnsegment g ohne Stoß erfolge, ist

das Anfangstück federnd eingesetzt. (Figur 7.)

Der Arbeiter hat zufolge dieser Anordnung nur für das Zu- und Ablegen der

Leisten, ferner für das Einspannen, nicht aber auch für das Ausspannen derselben zu

sorgen, weßhalb die Geschwindigkeit des Drehtisches entsprechend schneller gewählt

werden kann.

Der Antrieb der Maschine erfolgt durch getrennte Riemen auf die Messerköpfe A und B (Riemenscheiben h und i), ferner durch eine

Riemenscheibe k auf der central gelagerten Hauptwelle

I, von welcher die Drehung durch ein

Schneckengetriebe m auf die stehende Welle des Getriebes

e abgeleitet wird.

Die zweite Hobelmaschine zum Abhobeln und Nuthen von Parquetleisten (Friesen) hat

zwei Sägen zum Säumen der Kanten, je einen rotirenden Nuthhobel rechts und links,

und endlich einen sich drehenden Messerkopf zum Abrichten der oberen Fläche der

Leisten.

Die continuirliche Zu- und Abführung der Parquetleisten erfolgt auf einer endlosen Kette, deren

Glieder mit Spitzen besetzt sind, in welche das Holz eingedrückt wird.

Ich werde diese, der vorhergehenden Maschine in constructiver Beziehung überlegene

Hobelmaschine bei einer anderen Gelegenheit mit Abbildungen näher beschreiben.

54. Maschine zum Zurichten von gepreßten

Nieten; von Ch. de Bergue und Comp. in London. (Figur 8 u. 9.)

Bei der maschinenmäßigen Fabrication von Nieten kann es nicht immer vermieden werden,

daß dieselben am Kopfrande mit einem Bart versehen aus der Nietpresse heraustreten,

da man lieber den Bolzen zu lang als zu kurz schneidet, um zuverlässig den Kopf der

Niete voll auszudrücken.

Für viele Arbeiten wünscht man aber vollkommen reine Nieten und hierfür kann die in

Figur 8

und 9

skizzirte Maschine wegen ihrer zweckmäßigen Einrichtung, geringen Platz- und

Raumbeanspruchung, bestens empfohlen werden.

Die in eine schwingende Matrizenachse eingesteckte Niete wird durch den auf-

und abwärts gehenden Preßstempel vorerst centrirt und darauf durch die Oeffnung der

Matrize, richtiger des Lochringes, durchgestoßen und dadurch der Kopfrand dieser

Niete vollkommen kreisförmig abgerichtet.

A ist die schwingende Matrizenachse mit dem Lochring c, welcher dem Durchmesser des Kopfes der zu

vollendenden Nieten entspricht.

Wenn der Lochring c nach vorwärts, gegen den Arbeiter

gekehrt ist (Stellung in Figur 8), so steckt

derselbe die Niete ein; das Weitere besorgt selbstthätig die Maschine. Die

Matrizenachse A dreht sich zurück und bietet dem

herabrückenden Stempel B den Niettopf dar.

Der Stempel besteht aus mehreren, in Figur 9 skizzirten

Theilen. Zunächst setzt sich die Büchse a auf den Kopf

der Niete und rückt dieselbe centrisch zum Lochringe c.

Hierbei schiebt sich die Centrirbüchse a der Feder b entgegen in den Preßkopf B

hinein. Ist dieß geschehen, so kommt dann der eigentliche Stempel d zur Wirkung und drückt die Niete durch den Lochring

c, wobei der vorstehende Bart vollkommen abgeschert

wird.

Während des Rückganges des Preßkopfes B wendet sich der

Lochring wieder nach außen zur Aufnahme einer frischen Niete.

Der Antrieb der Maschine ist aus Figur 8 leicht zu

entnehmen. Von der Hauptwelle C geht die Bewegung durch

ein Räderpaar auf eine Zwischenwelle, von welcher durch ein Excenter der Stempelkopf

B

auf- und

niedergeschoben und durch ein Stufenrad, Hebel und Zugstange d die Matrizenachse A abwechselnd vorwärts und

rückwärts gedreht wird.

Die Maschine dient zugleich als Schere, indem am Preßkopf B oben ein Scherblatt e angeschraubt ist,

welches an dem, am Gestelle befestigten Blatt i

vorbeistreicht. Man kann daher diese Maschine auch zum genauen Justiren der Länge

der Nietbolzen benutzen, indem die Auflage o vor dem

festen Scherblatt i nach Erforderniß verstellt werden

kann.

Die vorliegende Maschine ist mit Lochringen und Centrirbüchse für 1/2, 3/8, 3/4, 7/8

und 1 zöllige Nieten versehen und kostet loco Manchester

68 Pfund Sterling.

Die Antriebsscheibe hat 12 1/2 engl. Zoll Durchmesser; der Raumbedarf der Maschine

beträgt 1,110 × 0,710 Meter; das Gewicht ist circa 28 Centner.

Tafeln