| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Fundstelle: | Band 210, Jahrgang 1873, Nr. XXXIX., S. 241 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung

1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

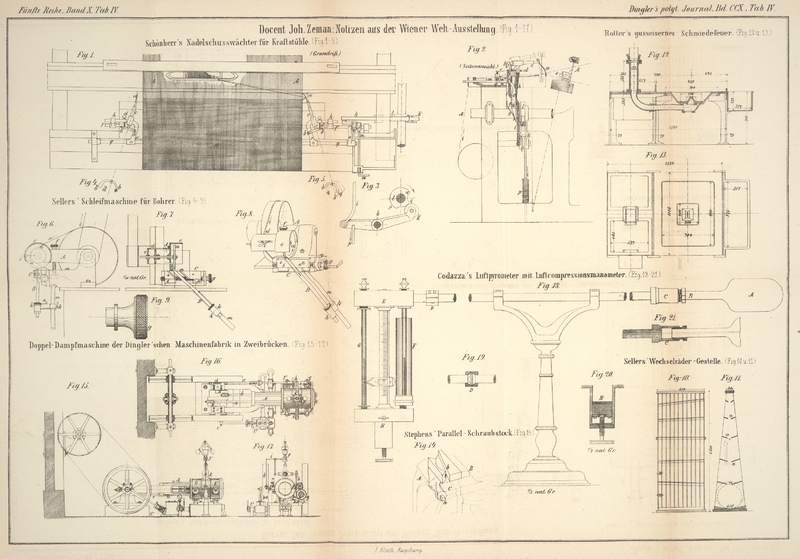

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

(Fortsetzung von S. 171 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

55. Nadelschußwächter für Kraftstühle,

patentirt und ausgeführt von der Sächsischen Webstuhl-Fabrik (Louis

Schönherr) in Chemnitz. (Figur 1–5.)

Bisher kannte man Schußwächter – d.h. Mechanismen zum selbstthätigen Abstellen

des Webstuhles beim Reißen oder Auslaufen des mit der Schütze in das Fach

einzulegenden Schußfadens – von wesentlich zwei verschiedenen Einrichtungen.

Entweder ist der Mechanismus zur Einleitung des Stillstandes in der Schütze selbst

angebracht (Schützenschußwächter) und functionirt in

Verbindung mit jener Abstellvorrichtung, welche selbstthätig beim Steckenbleiben der

Schütze im Fach wirkt,Man vergleiche den Artikel im polytechn. Journal Jahrg. 1872, Bd. CCIII S.

4. oder ein eigener gabelförmiger Taster (Gabelschußwächter) fühlt nach dem Vorhandenseyn des durch die Schütze

einzulegenden Schußfadens, um bei fehlendem Eintrag die Ausrückung des Stuhles

herbeizuführen.

Der Gabelschußwächter ist bei solchen Webstühlen, bei denen von einer Seite her mehr

als ein Schuß hintereinander abgegeben wird, ganz unanwendbar. Es kommt demselben

aber auch bei gewöhnlichen Webstühlen schon der Nachtheil zu, daß das Anfühlen des

einzulegenden Schußfadens erst knapp vor dem Anschlag der Lade stattfindet, der

Stuhl daher eigentlich zu spät ausgerückt wird, weil die Lade, vor Fortsetzung des

Ganges, zurück in die hinterste Position geführt, das Fach wieder geöffnet werden

muß.

Der Schützenschußwächter dagegen arbeitet nur so lange verläßlich, als die

Beweglichkeit des in der Schütze untergebrachten Wächterhebels eine vollkommen freie

ist. Der weich gedrehte Wolleintrag verliert aber nach kurzem Betrieb so viel

Flug, daß dieser das Spiel des Wächterhebels beeinträchtigen kann. Selbst davon

abgesehen, wirkt diese Sicherheitsvorrichtung auch erst beim Vorwärtsgehen der Lade,

welche daher nach geschehener Ausrückung von Hand zurückgeführt werden muß, wenn

dieß nicht durch eine kräftige Bufferfeder beim Ausrücken automatisch geschieht.

Zweckmäßiger erscheint es unter allen Umständen, einen Schußwächter nach dem

Fühlersystem so einzurichten, daß derselbe bei vollständig offenem Fach, ohne daß

die Lade ihre Schlagbewegung nur begonnen hat, die Bewegung der Stuhlwelle

unterbricht, da hierbei der kleinste Zeitverlust und die geringste Materialabnutzung

eintritt.

Der Schönherr'sche Schußwächter entspricht dieser

Bedingung vollkommen; derselbe stellt ab bei mangelndem Einschlagfaden während des Laufes der Schütze durch das offene Fach und ohne

Rücksicht auf die Zahl der von einer Seite hintereinander abgehenden

Schützen. Dabei ist dieser Schußwächter an beiden Seiten des Gewebes

wirksam und in seiner Einrichtung so einfach und verläßlich, daß er mit Recht die

Aufmerksamkeit und Anerkennung aller Sachverständigen auf sich gelenkt hat.

Um das Wesentliche der schönen Erfindung vorerst anzudeuten, so wird eine nach zwei

Seiten beweglich aufgehängte, etwa 30 Millimeter von den äußersten Kettenfäden

entfernte Nadel, aus schwach gekrümmtem Stahldraht, durch einen von der Hauptwelle

des Stuhles in Gang gesetzten Mechanismus während des Rückganges der Lade und vor

Abgang der Schütze in eine solche Stellung gebracht, daß der abgeschlossene

Eintragfaden um das untere Ende der Nadel sich umlegen und dadurch, dieselbe mit

fortziehend, bis an die Leistenfäden verdrehen muß.

Unterbleibt diese Bewegung der Nadel, was ja beim Fehlen oder Reißen des Schusses

eintreten wird, so bleibt der Stuhl durch Auslösung der Falle am Schloßrad, dem

bekannten Zahnrad an der Hauptwelle des Schönherr'schen

Webstuhles, sofort stehen.

Näher wird die sinnreiche Auskehrvorrichtung, welche sich bei den mehrmonatlichen

öffentlichen Arbeiten in der Maschinenhalle vollkommen bewährt hat, mit Hülfe der

Abbildungen in Figur

1 bis 5 verständlich gemacht werden können. Die Figur 1 stellt den

Grundriß des Vordertheiles eines Schönherr'schen

Webstuhles dar mit den beiden Nadelwächtern a, a rechts

und links; Figur

2 gibt die betreffende Seitenansicht und Figur 3 die Vorderansicht

der Hauptwelle mit dem Excenter 1 zum Betriebe des

Schußwächter-Mechanismus.

Nach den Zeichnungen ist die Schütze auf dem Wege nach links durch das offene Fach

und die Nadel a rechts durch den Eintragfaden s aus der punktirten Lage nach der Leiste des Gewebes

hingezogen worden. In Folge dessen ist der halbkreisförmige Bügel b, b' am anderen Ende der Nadel-Drehspindel c soweit gedreht worden (vergleiche Figur 5), daß der äußere

Lappen b' dieses Bügels vor die Schraube d fällt und diese in ihrer etwaigen Vorwärtsbewegung

hemmt.

Eine solche Bewegung der Schraube d wird durch die

Flachfeder g (Figur 2) veranlaßt, welche

zunächst gegen das untere Ende des doppelarmigen Hebels e auf der Welle f wirkt, auf welcher auch der

Hebel h mit der Stellschraube d sitzt.

Kann daher der Hebel e dem Federdruck Folge leisten und

nach auswärts – in Figur 2 nach links

– ausschlagen, so erhält auch der Hebel h,

bezieh, die Schraube d den Impuls zu dieser

Bewegung.

Die Vorwärtsschwingung des Hebels e und der Stellschraube

d kann jedoch zunächst nur stattfinden, wenn die

Zugstange i den tiefsten Stand angenommen hat, bei

welchem sich die Rolle oben am Hebel e in den Ausschnitt

der Stange i einlegen kann.

Angenommen, die Zugstange i habe dem Hebel e Platz gemacht, was in der That während des

Schützenlaufes geschieht, und e die Vorwärtsbewegung

begonnen, so stößt die Stellschraube d sofort gegen den

Bügel b, b' an, da gerade oben vorausgesetzt wurde, daß

sich der Lappen b' in Folge der Mitnahme der Nadel a durch den Schußfaden s vor

die Schraube d gestellt hat (Figur 5). Die durch die

Feder g beabsichtigte Bewegung der Hebel h und e bleibt also in

diesem Falle noch gehemmt.

Ist aber kein Faden oder bloß ein kurzes Fadenstück durch

die Schütze beim Einlauf in das offene Fach gebracht und deßhalb die Nadel a und ihr Bügel b, b' in der

alten, in Figur

5 punktirten Position, welche vor dem Abschnellen der Schütze statthatte,

belassen worden, so bietet der Bügellappen b' der

Stellschraube d kein Hinderniß zum Vorwärtsrücken dar.

Es wird daher, sowie die Zugstange i im nächsten Momente

in die tiefste Stellung herabrückt, der Ausrückhebel e

gegen den Bolzen m treffen, das Schloßrad auf der

Hauptwelle frei und der Stuhl sofort zum Stillstand gebracht.

Nach dem bisher Gesagten muß daher in der Periode des Schützenlaufes die Zugstange

i die tiefste Stellung erhalten, damit eventuell die

Ausrückung des Schloßrades erfolgen kann.

Aus diesem Grunde sitzt auf der Hauptwelle ein Excenter l

mit einem Ausschnitt γα (Figur 3), in

welchen in der gedachten Periode die Rolle k' am Doppelhebel

k durch Wirkung einer Feder p einfällt und dadurch die Zugstange i

vollständig herabzieht.

Wenn unterdessen der Schuß richtig in das offene Fach eingelegt und die Nadel a mit dem Bügel b, b'

verdreht wurde, so übernimmt letzterer anstatt der Zugstange i für die kurze Zeit des Schützenlaufes die Zurückhaltung des Hebels h beziehungsweise e, und der

Stuhl läuft ungestört weiter.

Dabei kehrt die Zugstange i durch Weiterdrehung des

Excenters l in ihre frühere gehobene Stellung zurück,

die Lade geht vorwärts und gibt den Schlag. Nach Rückkehr der Lade bildet sich ein

neues Fach und die Schütze kommt von der linken Seite her abgeschnellt.

Neben den Leistenfäden links findet sich in symmetrischer Anordnung wieder eine Nadel

a mit einem Bügel b, b',

einer zweiten Schraube d an einem analogen Hebel h, welcher auf der durchgehenden Welle f, f aufgekeilt und dadurch mit dem Ausrückhebel e und der Zugstange i an der

rechten Stuhlseite in Verbindung gebracht ist.

In einem bestimmten Momente des rückkehrenden Schützenlaufes, bei der nächsten

Drehung der Hauptwelle, fällt wieder die Rolle k' in den

Ausschnitt γα des Excenters l und die Zugstange i muß

herab, so daß auch von der linken Stuhlseite die Selbstabstellung eintreten wird,

wenn die linke Nadel a mit dem Bügel b, b' wegen Mangel eines Schußfadens aus ihrer

gewöhnlichen Lage nicht abgelenkt werden.

Der Bügel b, b' auf der rechten Seite befindet sich dabei

gleichfalls in der normalen, in Figur 5 punktirten Lage,

bei welcher derselbe der Ausrückung des Stuhles kein

Hinderniß entgegenstellt und somit den Impuls hierzu vollständig dem Schußwächter

links überläßt.

Soweit ist also das regelmäßig sich wiederholende Spiel der Nadelschußwächter leicht

verständlich und vollkommen zu übersehen.

Da aber die Nadel a bei heranrückender Lade nicht in der

durch den regelrecht einlaufenden Schußfaden hervorgebrachten Position verharren

kann, so muß die Nadel, nachdem die Schütze auf der entgegengesetzten Seite

angelangt und der Stuhl nicht abgestellt ist, nach

aufwärts in die durch Figur 2 punktirt

angedeutete Lage gerückt werden, worauf der Ladenschlag, ohne die Nadel mit dem

Rietblatt zu erreichen, erfolgen kann. Bei Rückkehr der Lade muß die Nadel zur

frischen Thätigkeit in die ursprünglich innegehabte Stellung zurückkehren.

Zu diesem Behufe ist das Lager der Nadelspindeln c, c

durch Arme r, r mit einer zweiten über die ganze Breite

des Stuhles sich erstreckenden dünnen Welle q, q und

diese an ihrem rechten Ende durch den Arm o mit der

Zugstange i in Verbindung gebracht, welche auch das Heben und Senken der

Nadeln a, a bewerkstelligt, weil die Form des Excenters

l dem entsprechend gewählt ist.

Die Nadeln steigen nämlich zufolge des Curvenstückes α,

β (Fig. 3) nach Einschießen des Eintrages s mit

der Stange i in die Höhe, während die Lade vorwärts und

rückwärts schwingt; kommt dann aber das Curvenstück γ,

β heran, so fallen die Nadeln in Folge ihres Uebergewichtes herab,

bis deren Spitze wieder unterhalb des in's Unterfach gelangenden Kettentheiles

gekommen ist.

Da nun die Zugstange i bei dem Verbindungsbolzen mit dem

Arm o geschlitzt ist, so kann dieselbe noch tiefer

herabgezogen werden, wenn das Curvenstück γ,

α des Excenters l herankommt, ohne die

Nadelposition zu beeinflussen. Die Zugstange i gewährt

aber, wie oben des Näheren auseinandergesetzt wurde, in dieser tiefsten Stellung die

Möglichkeit, daß der Ausrückhebel e im Falle des

Ausbleibens des Schußfadens den Ausrückbolzen m

vorwärtsschiebt.

Es ist sonach die Wirkung des Schönherr'schen

Nadelschußwächters in allen Perioden der Stuhlbewegung leicht zu übersehen und wohl

begreiflich, daß derselbe äußerst correct und verläßlich wirkt, wie Referent auch

während der Ausstellung Gelegenheit hatte sich zu überzeugen. Die ganze Anordnung

ist selbstverständlich etwas complicirter als die der gewöhnlichen, aber

unvollkommenen Ausrückvorrichtungen, läßt sich jedoch leicht bei jedem bestehenden

Buckskinstuhl u. dgl. anbringen.

56. Schleifmaschine für Bohrer; von W.

Sellers und Comp. in Philadelphia, Amerika. (Figur 6–9.)

Der bedeutende Ruf der Sellers'schen Werkzeugmaschinen hat

sich auch auf der Wiener Weltausstellung bewährt. Die exponirte Räderfräsmaschine,

die Drehbank, die Hobelmaschine u.a.m. zeugten von großer Selbstständigkeit in der

Construction und rühmenswerther Sorgfalt in der Ausführung. Referent hofft noch

Skizzen dieser Maschinen behufs Beschreibung im polytechn. Journal zu erlangen.

Für diesesmal sey auf eine kleine, hübsche Schleifmaschine für Metallbohrer näher

eingegangen, welche sich nicht nur des ungetheilten Beifalles der

Maschinentechniker, sondern auch deren vielfacher Bestellung zu erfreuen hatte.

Heutzutage trachtet man nicht nur für alle häufig nothwendigen, wiederholt zu

verrichtenden Arbeiten in der Werkstätte eigene Specialmaschinen zu construiren,

sondern auch die Zurichtung d. i. das zeitraubende Schleisen und Instandhalten der

Werkzeuge selbst zu vereinfachen durch zweckmäßige Wahl der Stähle oder durch

Zuweisung der abgenutzten Werkzeuge an eigene Arbeiter, endlich aber durch Anschaffung specieller

Schleifmaschinen, auf welchen der Stahl rasch und unabhängig von der

Geschicklichkeit des Arbeiters zugeschärft wird.

Für Metallbohrer empfiehlt sich in dieser Beziehung die Sellers'sche Schleifmaschine ganz besonders.

Wie aus den verschiedenen Ansichten in Figur 6 bis 8 zu entnehmen

ist, besteht das Maschinchen aus einer rotirenden, horizontal verschiebbaren

Schmirgelscheibe a und dem Support zum Festspannen des

zu schleifenden Bohrers B.

Aus dem Schnitt durch das die Schmirgelscheibe a und ihre

Welle b deckende Gehäuse c

(Figur 7)

ist zu ersehen, daß die Welle b mit der Schleifscheibe

verschiebbar ist, aber in jeder Stellung durch die Schnur und Rolle d von der Hauptwelle aus in Umdrehung gesetzt werden

kann. Zur Verschiebung der Schmirgelscheibe a über die

ganze Breite des Werkzeuges dient ein Hebel e, welcher

die Nabe der Schnurrolle umfaßt.

Zur richtigen Einstellung der Schmirgelscheibe a geht

durch den Lagerarm A derselben eine Schraube f, welche im festen Gestelle mit eingedrehtem Hals

eingelassen ist. Die Spiralfeder um die untere Hälfte der Stellschraube f drückt den Arm A stets

nach aufwärts.

Der Antrieb der Hauptwelle erfolgt durch Riemen mit circa

500 Umdrehungen in der Minute.

Den Support C betreffend, so gleiten bei Drehung der halb

links-, halb rechtsgängigen Schraube g die beiden

Spannbacken i und o zusammen

oder auseinander, um den in der Büchse h eingesteckten

Bohrer fest einzuklemmen oder loszulassen. In Figur 7 sind die

Spannbacken in ihrer äußersten Stellung angenommen. Die winkelförmigen Einlegstücke,

welche den Bohrer fassen, sind zum Auswechseln eingerichtet.

Die conische Büchse h hat einen rändrirten Hals mit zwei

diametral gegenüber liegenden Löchern, in welche eine kleine federnde Klinke n einfällt. Aus diesem Grunde kann man den Bohrer nach

Vollendung der einen Schneidfläche genau um 180 Grad herumdrehen zum Abschleifen der

anderen Zuschärfungsfläche. Die Büchse h bildet mit k ein Stück; die Büchse k

ist längs der am Gestelle befestigten Stange m

verstellbar und durch Drehung eines kleinen Griffes in der erforderlichen Stellung

zum Festklemmen eingerichtet. Noch möge auf die zweckmäßige und gefällige

Einrichtung der Schraubenköpfe aufmerksam gemacht werden, deren cylindrischer Theil

x, x durch zwei Systeme rechtwinkelig sich

schneidender, enger Rinnen durchfurcht ist. (Figur 9.)

57. Sellers' Gestelle für

Wechselräder. (Fig. 10 u. 11.)

Ein recht zweckmäßiges Gestelle zur Unterbringung einer großen zusammengehörigen Zahl

von Wechselrädern, z.B. einer Räderfräsmaschine oder dergl., ist in Figur 10 und 11 in Ansicht

und Mittelschnitt dargestellt und leicht zu verstehen.

Nach der Größe der betreffenden Räder ist das Gestelle nicht durch

regelmäßig-horizontale, sondern durch verschieden schief eingesetzte

Querbretchen a in mehrere Abtheilungen geschieden,

welche durch stehende Leisten der Breite nach abgetheilt sind, so daß einzelne

Zellen behufs Aufnahme von je einem Zahnrad entstehen.

Die äußeren Seitenwände des Gestelles dienen zur Aufhängung von Schraubenschlüsseln

u.a.m.

Die eingeschriebenen Maaße bedeuten Millimeter.

58. Die Maschinen für

Streichgarnspinnerei auf der Wiener Weltausstellung.

Anknüpfend an die im vorigen Hefte S. 166 begonnene Uebersicht der Verbesserungen bei

den Karden (sammt Zubehör) betrachten wir heute die von

Martin, Schimmel, Sächsische Maschinenfabrik u.a.

ausgestellten Kardensortimente.

Was die belgische Firma Cölestin Martin

in Verviers betrifft, so stellte diese zunächst ein Sortiment von drei Karden zur

Bearbeitung feiner und mittlerer Wollen aus. Die Reißkrempel zeigt den bekannten und

viel verbreiteten Bolette'schen Speiseapparat, von welchem die Wolle durch ein Vorreißwerk aus zwei

Klettenwalzen an den Tambour nicht direct, sondern durch eine Wenderwalze abgegeben

wird. Statt der Pelztrommel ist ein endloses Pelztuch vorhanden. Auch die

Mittelkarde wickelt das Wollvließ auf ein „doppeltes“ Pelztuch

von 14 Meter Länge auf.

Die Pelztücher erhalten seit Kurzem

ihre Spannung statt mittelst einer stellbaren Führungswalze durch eine freie

Gewichtswalze, ferner eine Geradführung über die Walzen im Gestelle durch eingenähte

Querstäbe, welche knapp zwischen die Gestellwände passen.

Auf der Feinkarde werden durch den Martin'schen Vorspinnapparat 120 gute Fäden bei

1,5 Meter Beschlagbreite abgegeben. Die nähere Einrichtung dieses Apparates ist zu

wiederholten Malen im polytechnischen Journal angezogen worden, darf also als

hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden. Der Vließ-Theilapparat hat übrigens

auch in der kurzen Spanne von zwei Jahren eine rasche Verbreitung erlangt, wie kaum

eine andere moderne Spinnereimaschine.

Ein anderer Satz von nur zwei Krempeln

arbeitete für Kunstwolle und Wollabgänge; beide Krempeln waren durch einen schottischen

Bandlege-Apparat in Verbindung gesetzt. Einfach und zweckmäßig ist hierbei

die Anordnung des Balancegewichtes der auf- und niedersteigenden Bandführung

(Brücke), welche das Kardenband in den Wagen des Legeapparates abgibt. Im Uebrigen

können die Eigenthümlichkeiten der Martin'schen Krempeln,

insbesondere die Anwendung sehr dünner Wenderwalzen als bekannt vorausgesetzt

werden.

Besondere Erwähnung verdient die Dronsfield'sche Schleifmaschine für

Kratzwalzen, welche von Martin im Bewegungsmechanismus

wesentlich verbessert wurde.

Bekanntlich haben diese Maschinen zwei

Schmirgelscheiben auf einer horizontalen Achse aufgesteckt, welche nicht

bloß eine rotirende Bewegung, sondern gleichzeitig eine Hin- und Herschiebung

in der Längenrichtung der zu schleifenden Kratzwalze erhält. Beide Bewegungen gehen

von einer Nuthwelle aus; die rotirende durch Schraubengetriebe und die hin-

und hergehende Bewegung in Folge Eingriffes einer auf dieser Welle gleitenden

Schraube ohne Ende in eine im Schleifgehäuse eingelegte Zahnstange. Dieses Gehäuse

bildet die Führung für den Support, in welchem die Schmirgelscheiben mit ihren

Getrieben gelagert sind.

Damit die Enden der Walzen gut geschliffen werden, darf die Umkehr

nicht zu schnell erfolgen. Daher ist die Zahnstange nicht fest, sondern innerhalb

gewisser Grenzen verschiebbar eingelassen. Kommt der Schleifscheibensupport an das

Ende des Weges und wird dadurch die Riemenumstellung, hiermit auch die

entgegengesetzte Drehung der Nuthwelle und der Getriebe für die Schmirgelscheiben

bewerkstelligt, so muß die Zahnstange vorerst, bei dem ununterbrochenen Eingriff der

Schnecke, in die entgegengesetzte Stellung rücken. In der Zwischenzeit steht der

Support mit den umgekehrt rotirenden Schleifscheiben fest, tritt aber nach beendeter

Verschiebung der Zahnstange seine Rückbewegung an. –

Wir gelangen nun zu den Ausstellern des deutschen Reiches,

zunächst zu der Firma Oscar Schimmel u. Comp. in Chemnitz, deren Krempeln (darunter auch eine für

Baumwoll-Abfall) sich durch zweckmäßige Lagerung der Kratzwalzen auszeichnen.

Die Scheibenbüchsen, welche Schimmel zuerst aufbrachte,

verhüten das Wickeln der Wolle um die Walzenachsen.

Bei der Vorkrempel arbeitet die Klettenwalze direct mit dem

Tambour. Behufs regelmäßigen Aufreißens des Pelzes auf der Mittelkarde ist an der

Pelztrommel ein selbstthätiger Aufreiß-Mechanismus

angebracht, welchen man durch Um schlagen eines kleinen Hebels in Thätigkeit setzt.

Geschieht dieß, so klappen zwei auf der Trommel drehbar befestigte Bretchen, welche

mit Eisenstiften besetzt sind, auf und reißen bei ihrem Auseinandergehen den Pelz

regelmäßiger wie dieß mit der Hand geschehen kann, auseinander.

Das Würgelzeug der Vorspinnkrempel besteht aus drei mit Leder

überzogenen Nitschelwalzen.

Für starke Leisten-, Teppich- und Deckengarne aus

langen Wollen oder deren Mischungen hatte diese Firma eine bereits mit Erfolg in die

Praxis eingeführte Spinnkrempel ausgestellt, auf welcher das Feinkardiren und

Fertigspinnen zur Vereinfachung des Spinnprocesses zugleich stattfindet. Es treten

nämlich die 12 oder 14 erzeugten Fäden aus dem Würgelapparat unmittelbar zu den

Flügelspindeln, welche horizontal in einem passenden Antriebsgestelle gelagert sind.

Bezüglich der näheren Disposition verweist Referent auf den Artikel im polytechn.

Journal 1870, Bd. CC S. 443. –

E. Geßner in Aue (Sachsen) hat einen

einfachen, vielversprechenden Speiseapparat für

Vigogne-Krempeln etc. ausgestellt. Der Boden und die vordere Wand des

Aufgebekastens werden durch zwei endlose Lattentücher, ersteres horizontal,

letzteres vertical und etwa 100 Millimeter vom Boden abstehend, gebildet. Vor dem

verticalen Lattentuch steht noch ein schmalstäbiges Gitter, durch dessen Spalten

stumpf sägeartig ausgeschnittene Scheiben eingreifen und bei der Drehung Partien von Wolle erfassen

und durch die Rostspalten durchziehen, worauf ein rascher rotirender Lederflügel die

zugebrachten Wollflocken auf das Speisetuch gegen die Einziehwalzen der Grobkrempel

abstreift.

Beim Betriebe bewegen sich die untere und die vordere Lattenwand

des Aufgebekastens, auch wird die Wolle durch entsprechende Belastung des vorderen

Lattentuches gegen das Gitter genügend angedrückt; endlich kann die Größe der

Auflage mittelst Wechselräder durch größere oder geringere Geschwindigkeit der

Abzugsscheibenwalze verändert werden.

Als hervorragendste deutsche Werkstätte für Spinnereimaschinen

bewährte sich auch auf der Wiener Weltausstellung die Sächsische Maschinenfabrik (vormals Rich. Hartmann) in Chemnitz, welche außer einem Satz Krempeln auch noch ihren

Selfactor mit dreifacher Spindelgeschwindigkeit in verbesserter Anordnung exponirt

hatte.

Die Reißkrempel arbeitet mit dem Vorreißapparat direct an den

Tambour. Die Ablieferung erfolgt mittelst seitlichen Abzuges zu dem an der

Mittelkrempel angebrachten, von dieser Firma seit 1862 acceptirten Apperly'schen Diagonal-Legeapparat.

Besonders bemerkenswerth ist King's

Patent-Selbstauflege-Apparat für

Karden.

Die in einem eisernen Kasten mit Lattentuch-Boden

aufgegebene Wolle wird, durch Stiftentrommel, Abschläger und vierarmigen Flügel

aufgelockert, nach der vor dem Kasten aufgehängten Waage abgegeben. Ist das beliebig

einzustellende Auflegegewicht der Wolle erreicht, so sinkt die gefüllte Waagschale

ein wenig und löst die Bewegung des Zuführmechanismus bis auf Weiteres auf.

Ist endlich das Speisetuch der Karde um die bestimmte Länge

vorgerückt, so kippt die Waagschaale um und entleert den Inhalt auf das Speisetuch.

Bei dem darauffolgenden Rückgang der Waage wird auch die Bewegung der Zuführtrommel

etc. wieder eingeleitet.

Damit nur die von der Waage abgegebene Wolle gleichförmig auf dem

Zuführtuch der Karde ausgebreitet werde, wirkt auf die Wolle ein zackenförmig

ausgeschnittener Drehflügel im Vereine mit einem quer über das Lattentuch sich

erstreckenden schwingenden Abstreifer.

Es scheint mit diesem aus England eingeführten Apparate das

Problem selbstthätig aufzulegen, glücklich gelöst, weßhalb wir den mechanischen

Aufleger der besonderen Aufmerksamkeit und Prüfung der Spinner empfehlen.

Die Mittelkrempel ist, wie oben erwähnt, mit Apperly's Diagonal-Legetisch versehen. Das Vließ wird auf einer

Pelztrommel aufgewickelt.

Die Vorspinnkrempel ist mit gewöhnlichem

Einhacker-Fadenapparat versehen, da das ausgestellte Sortiment eben nur zur

Verarbeitung mittlerer Wollen bestimmt war. Für feinere Gespinnste wird nämlich auch

der Martin'sche Riemchen-Theilapparat

geliefert.

Die Eckbändchen werden aus der Kammwalze durch besondere schmale

Hacker, welche unterhalb des großen Hackers angeordnet sind, ausgekämmt, um, ohne im

Würgelwerk verdichtet zu werden, zu Boden zu fallen. Bemerkenswerth an der

ausgestellten Vorspinnkrempel war noch die constructiv durchgeführte

Excenterbewegung für das Würgelwerk.

Das besprochene Krempelsortiment ist als ein combinirtes System zu

bezeichnen, da es zwischen der 1. und 2. Karde die Vortheile des

Diagonal-Lageapparates zur Geltung bringt, andererseits die Vorspinnkrempel

durch Vorlegen von Pelzen getrennt von den Reißkrempeln erhält. Man kann demnach

Pelze vorräthig erzeugen und nach Bedarf die Reißkrempeln, welche ohnehin öfters

gereinigt werden müssen, unabhängig von der

Vorspinnkrempel ausputzen. Zur Erzielung eines stets gleich starken, beziehungsweise

gleich schweren Pelzes an der Mittelkarde sorgt ein Signalapparat.

Von österreichischen Ausstellern wäre nur die Erste Brünner Maschinenfabrik-Gesellschaft in Brunn mit ihren Karden noch zu erwähnen.

Der Vorreißer ist unmittelbar mit dem Tambour in Berührung. Die Mittelkarde ist mit

Martin's Pelztuch jedoch noch ohne Führungsstäbe

ausgerüstet. Der Würgelappart bei der Vorspinnkrempel besteht aus zwei oberen und

drei unteren Lederwalzen, welche zwei Systeme von Walzen-Frotteurs bilden,

zwischen denen ein kleiner Verzug stattfindet.

Der Antrieb des Kardentambour erfolgt statt direct mit einem

Riemen durch ein Rädervorgelege. Von der Zwischenwelle – an der Karde selbst

befestigt – erhalten unabhängig von einander die Wanderwalzen und der Volant

durch gesonderte Riemen ihre Drehung. (Schluß folgt.)

59. Gußeisernes Schmiedefeuer von Ed.

Rotter, Ingenieur der Kaiser Ferdinands-Nordbahn in Wien. (Figur 12 und

13.)

In dem von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn erbauten

Pavillon hinter der Maschinenhalle fand Referent zwei gußeiserne Schmiedefeuer,

welche nach den Plänen des Ingenieur Ed. Rotter in den

Werkstätten der genannten Eisenbahn-Gesellschaft, ihrer einfachen und

zweckmäßigen Einrichtung halber, in ausgedehnte Anwendung gekommen sind.

Figur 12 und

13

stellen im Verticalschnitt und Grundriß ein kleines Schmiedefeuer dar, welches im

fertigen Zustand 14 Zollcentner wiegt und verhältnißmäßig wenig, nur 162 Gulden S.

W. kostet. Dabei sind die einzelnen Theile bequem zum Auseinandernehmen, eventuell

zum Auswechseln eingerichtet und recht schicklich zur Hand des Schmiedes

disponirt.

Das ganze Schmiedefeuer wird durch einen festen, auf sechs angeschraubten Füßen

stehenden Rahmen getragen, kann daher mit größter Leichtigkeit aufgestellt oder

umgesetzt werden, und bedarf keiner Mauerung.

Die Eßplatte ist in dem vorderen Theil des Rahmens eingesetzt und erfolgt die

Windzuführung von unten, central durch eine bequem auswechselbare Düse mit einer

oder zwei Schlitzöffnungen.

Der Kohlen- und Kohkskasten ist rückwärts der Esse rechts, resp. links

eingesetzt, während der Wasserkasten vorn angeschraubt ist.

60. Stephens' Parallelschraubstock zum

Einspannen keilförmiger Arbeitsstücke. (Figur 14.)

Der im polytechn. Journal, Bd. CCVI S. 427

beschriebene Stephens'sche Schraubstock, welcher durch M.

Selig

jun. in Berlin auf die Ausstellung gebracht wurde, hat

in letzter Zeit eine Vervollkommnung erhalten, um das feste Einspannen keilförmiger

Arbeitsstücke gestatten zu können.

Für diesen Fall wird nämlich auf dem Prisma C, dicht

hinter dem beweglichen Schraubstock-Backen A, ein

eigener Bügel mit Hülfe einer Schraube a befestigt,

welcher am oberen Ende in einer entsprechenden Segmentführung einen leicht

verschiebbaren Gleitbacken b trägt.

Beim Einspannen eines Arbeitsstückes zwischen dem schrägen Gleitbacken b und dem festen Schraubstockbacken B verschiebt sich b

entsprechend der Keilform des Werkstückes und gestattet auf diese Art dessen

Festklemmung ohne Zuhülfenahme besonderer Zwischenstücke.

Kommen gewöhnliche prismatische Arbeitsstücke zur Behandlung, so entfernt man den

aufgesetzten Bügel.

Selbstverständlich muß man bei Anwendung dieser Einspannvorrichtung stets für eine

sorgfältige Reinhaltung der ölgeschmierten kreisförmigen Führungsfläche für das

Keilstück b Sorge tragen.

61. Doppel-Dampfmaschine der

Dingler'schen Maschinenfabrik in Zweibrücken. (Figur 15 bis 17.)

In einer der letzten Nummern meiner Ausstellungsnotizen (1. Octoberheft, S. 1), wurde

die Dingler'sche Doppel-Dampfmaschine besprochen

und speciell die Ehrhardt'sche Steuerung derselben

eingehend abgehandelt.

Zur Ergänzung dieser Mittheilung bin ich durch die Gefälligkeit des Hrn. Ingenieur

Ehrhardt in Stand gesetzt, in Figur 15 bis 17 die

Ausstellungsmaschine in den drei verschiedenen Ansichten zu geben. In Verbindung mit

dem früher Gesagten wird die Einrichtung der Maschine in den Abbildungen ohne

Weiteres ersichtlich werden, daher hier nur zur bequemen Orientirung das

Nothwendigste wiederholt werden möge.

Der Hochdruck- und der Niederdruckcylinder der Maschine sind aus einem Stück

gegossen und mittelst zweier Pratzen auf das Fundament geschraubt. Der vordere

Cylinderdeckel sammt der Führung A der beiden Kreuzköpfe

sowie die Lager der Kurbelwelle B bestehen aus einem

Gußstück, welches an einem Ende mit dem Cylinder verschraubt ist und am anderen Ende

unterhalb der Lager auf dem Fundamente aufsitzt.

Die Kurbelwelle B ist zweimal gekröpft, so daß die

Kurbeln unter 180 Grad verstellt sind und durch die Bleuelstangen a resp. b mit dem Kolben des

Hochdruck- beziehentlich Niederdruckcylinders in Verbindung stehen.

Der Antrieb der Luftpumpe C erfolgt mittelst des in einem

der Schwungräder eingesetzten Kurbelzapfens c.

Was die Steuerung betrifft, so geht deren Antrieb von der Kurbelwelle B aus durch die Schraubenräder d auf eine Querwelle e, welche den beiden

Steuerungshähnen D und E

gleichfalls mittelst Schraubengetriebe f resp. g, die continuirliche Drehung ertheilt.

Von der Querwelle e wird durch die Riemenscheiben h die Spindel des Regulators F in Bewegung gesetzt, welcher durch den doppelarmigen Hebel i und Zugstange k die

Regulirung der Expansion, wie a. a. O. auseinandergesetzt wurde, besorgt.

Tafeln