| Titel: | Der Dampfpflug im Jahre 1873; von Ingenieur Max Eyth. |

| Fundstelle: | Band 210, Jahrgang 1873, Nr. LXV., S. 401 |

| Download: | XML |

LXV.

Der Dampfpflug im Jahre 1873; von Ingenieur

Max Eyth.

Vortrag desselben, gehalten am 3. Juli 1873 im

österreichischen Ingenieur- und Architektenverein. – Aus der Zeitschrift dieses

Vereines, 1873 S. 252.

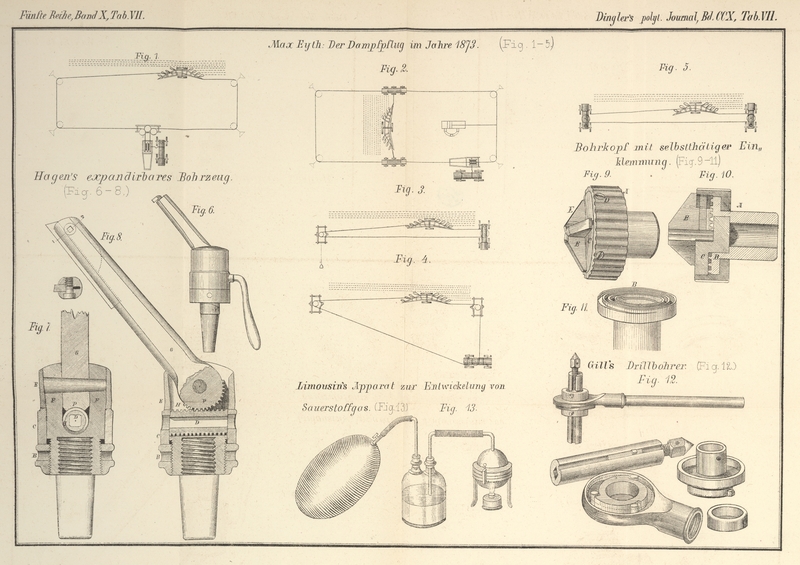

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Eyth, der Dampfpflug im Jahre 1873.

Das Areal, welches in Europa alljährlich zur Erzeugung der Nahrungsstoffe, d.h. zur

Erhaltung der physischen Existenz seiner Bewohner nothwendig geworden, beträgt circa 250 Millionen Hektaren Landes. Angenommen daß

diese gesammte Fläche im Jahre nur einer zweimaligen Bearbeitung des Bodens mit

irgend einem Ackergeräthe unterworfen werden muß, um ihrem Zwecke zu dienen, und daß

eine durchschnittliche Bodencultur die Kraft von zwei Paar Pferden Tage lang per Hektare in Anspruch nimmt – Annahmen, die

jedenfalls eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sind – so müssen der

Agricultur während der 100 im Jahre durchschnittlich für derartige Arbeiten zu

verwerthenden Tage nicht weniger als 20 Millionen Pferdekräfte zur Verfügung

gestellt werden.

Dieses einfache Rechenexempel genügt, meine Herren, um Ihnen die Bedeutung einer der

Aufgaben nahezulegen, welche sich der landwirtschaftlichen Technik, dieses

Stiefkindes unserer gemeinschaftlichen alarma mater zur

Lösung aufdrängt. Des Stiefkindes! – Erinnere ich mich doch aus eigenster

Erfahrung, wie vor kaum einem Jahrzehnt der gewiegte Ingenieur von der Höhe der

glatten Fabrikssäle, der weltumgürtenden Schienenwege und Dampfer auf den Empiriker

herabsah, der an Sense und Dreschflegel, an Saatbeutel und Pflugschar herumdocterte.

Dieß ist nun allerdings anders geworden. Die Breite der Basis, auf welcher der

landwirthschaftliche Maschinenbau ruht, sicherte ihm eine ungeahnte commercielle

Bedeutung. Die Schwierigkeit der gestellten Probleme, bei welchen der Techniker mit

den heterogensten und antipathischsten Elementen zu kämpfen hatte, steigerte und hob seine Leistungen.

So sieht er sich heute im Ausstellungsraume, der die Welt repräsentirt, zwar nicht

in den geheiligten Hallen des eigentlichen Maschinenbaues, dagegen in Räumen, wie

sie sich kaum ein anderer specieller Zweig der industriell technischen Productivität

zu erringen und würdig auszufüllen versuchte. Dieß ermuthigt mich, Sie mit einer

Specialität aus jenen Räumen zu beschäftigen, der ich mit vielen anderen durch eine

Reihe von Jahren den größeren Theil meiner Kraft und Arbeit zu widmen Gelegenheit

hatte, und die es sich zur Aufgabe gestellt hat, die letzte große Errungenschaft

unserer modernen Zeit, die Dampfkraft, auf die erste, primitivste und gerade deßhalb

nahezu wichtigste Arbeit jedes Culturvolkes anzuwenden.

Ich spreche von der Dampfcultur. Es wird im Kreise meiner HHrn. Collegen keiner

Entschuldigung bedürfen, wenn ich hier die technische und mechanische Seite der

Sache betone, und ihre rein landwirtschaftliche Bedeutung nur vorübergehend berühre.

Die Entwickelung, das Keimen und Wachsen einer Erfindung – wenn wir die

Combination von Dutzenden bald alter, bald neuer mechanischer Hülfsmittel und

Gedanken so nennen dürfen – bietet für uns gar häufig interessante Momente

genug, welche bei der Betrachtung des gelösten Problemes übersehen werden. Diese zu

fixiren, soweit es in der kurzen Stunde möglich ist, in welcher ich mir erlaube Ihre

Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, habe ich mir heute zur Aufgabe gemacht.

Der alte treue Pflug, welcher die Menschheit aus ihrer fast vergessenen Kindheit

heraus geleitet und genährt, hat bis in unsere neueste Zeit seine Grundform bewahrt.

Die Einführung des Wendens der Ackerkrume brachte vor Jahrhunderten da und dort die

einzige große Revolution in diesem primitivsten der menschlichen Geräthe hervor. Die

weit später erfolgte Anwendung des Eisens in seinen Hauptconstructionstheilen hat

nichts Wesentliches geändert, sondern ihm nur die Form und den Schliff der heutigen

Civilisation aufgedrückt. So lange das Zugthier die einzig verwendbare Kraft war,

blieb auch der Pflug eine einfache wenig variirte Combination von Schaar,

Pflugmesser und Streichbret.

Aber von dem Augenblicke an, als es den Vorkämpfern unseres modernen Fortschrittes

klar geworden, daß uns die Natur eine neue fast unerschöpfliche Quelle von Kraft zu

erschließen im Begriff war, wurde auch der 20 Millionen Pferdekräfte gedacht, welche

ich Ihnen heute in Erinnerung rief. Watt war der Erste,

der, wenn auch keine mechanische Lösung des Problemes gebend, jedenfalls dessen

Lösbarkeit bestimmt aussprach, und bald keimte aus diesem Samenkorn eine Reihe von Ideen, welche keck

den kürzeren oder längeren Kampf um's Daseyn aufnahmen.

Die erste Frage war natürlich die Form des Motors und die Uebertragung der gewonnenen

Kraft auf das Ackergeräthe. Wie zur Zeit der Entstehung der Eisenbahnen der

Schienenweg sowohl als die Maschine sich in den wunderlichsten Formen und Gestalten

versuchten, so finden wir in vielleicht noch mannichfaltigerem Grade auch hier ein

buntes Allerlei von Plänen und Ideen, welches das Suchen nach einem praktischen

Systeme stets charakterisirt Nur zwei Hauptgruppen jedoch sind wirklich in's Stadium

der Experimente, nur eine in das der praktischen Anwendung getreten. Wir müssen uns

bei dem erdrückenden Reichthum des vorliegenden Materiales auf eine kurze

Charakterisirung dieser beschränken. Das Herausgreifen von irgend welchen aus der

unendlichen Masse englischer, amerikanischer, französischer und deutscher Patente,

welche im Laufe der letzten 40 Jahre genommen wurden und gar häufig und sehr irriger

Weise den Berichten über die Anfänge der Dampfpflügerei zu Grunde gelegt werden, ist

zum Glück auch hier und anderwärts nicht vom geringsten praktischen Werthe.

Von Watt an strebten die ersten Dampfculturversuche stets

eine directe Nachahmung der Arbeit des Zugthieres an. Eine Straßen- oder wie

ich sie lieber nenne (denn der Unterschied ist ein wesentlicher) eine

Feldlocomotive, dem Ackergeräthe vorgespannt, oder mit demselben direct verbunden,

sollte das Gespann des Bauern ersetzen. Hinter derselben folgten bald Pflüge von

gewöhnlichem Typus, bald rotirende Cultivatoren, bald Schrauben und geneigte

Scheiben auf sich drehenden Achsen, bald Hauen und Spaten, die sich wie Hämmerwerte

in Bewegung setzten. Die Dutzende von Versuchen, welche namentlich in Amerika, in

Philadelphia, New-York, Cincinnati, Chicago bis hinab in Louisiana und Texas

und neuerdings sogar in Californien in dieser Richtung gemacht wurden, scheiterten

alle nicht am Ackergeräthe, auf welches sich gewöhnlich die Schlauheit des Erfinders

concentrirte, sondern an der Dampfmaschine, die sich hartnäckig weigerte

Pferde- und Ochsendienste zu versehen. Boydells

sogenannte endlose Eisenbahn, bei der bewegliche Schienenschuhe um das und mit dem

Triebrad der Feldlocomotive rotiren, und so demselben eine ähnliche Wirkung

gestatten, wie auf einer wirklichen rohgelegten Eisenbahn, machte am Ende der 50er

Jahre viel von sich reden und auch die Dampfpflüger bemächtigten sich sofort der

neuen Idee. Sie verhalf Romaine, dem letzten

bedeutenderen Amerikaner, der muthig sein Vermögen an die Sache gewendet hat, zu

einem Apparate der wenigstens soweit ging, daß wissenschaftliche Proben mit

demselben vorgenommen

werden konnten. Das Ackergeräthe war ein rotirender Zinkencultivator, von der Breite

der Maschine und hinter derselben so angebracht und mit Kettenübertragung in

Bewegung gesetzt, daß der Widerstand der Zinken im Boden die Fortbewegung der

Maschine unterstützte. Das zu bearbeitende Feld wurde von der Maschine umkreist, bis

dieselbe, sich in immer engeren Kreisen drehend, schließlich die ganze Fläche

bearbeitet hatte. Die Vorzüglichkeit der Bodenbearbeitung des Apparates war

eclatant. Zwei minder erfreuliche Resultate ergaben sich jedoch sofort. Für's Erste

war der Kohlenverbrauch per Joch ein ganz enormer, so

daß ein lucratives Arbeiten nicht in Aussicht stand, und dann war Boydells Maschine bei aller Ingenuität eben kein Apparat,

der dem Zweck entsprach. Die Abnutzung, selbst das Zerbrechen der Schuhe oder

Schienen erwies sich auf unebenem Grunde als eine nicht zu überwindende

Schwierigkeit, denn es gelang nicht dieselben mittelst eines brauchbaren

Universalgelenkes an das Rad zu befestigen. Sodann blieb die Maschine um kleine

Curven, wie sie einer Feldlocomotive zugemuthet werden müssen, einfach nicht

steuerbar. Die Schienenschuhe fixirten gewissermaßen die geradlinige

Vorwärtsbewegung. Eine Wendung konnte nur auf Kosten des unnatürlichsten Gleitens

und Drehens derselben stattfinden, welches den sinnreichen Mechanismus in wenigen

Wochen zu Grunde richten mußte.

Die öffentlichen Versuche mit Romaine's Apparat im Jahre

1861 und ein noch weniger erfolgreicher Anlauf, welcher um 1864 von Garignan in Paris gemacht wurde, waren die letzten in

dieser Richtung, bis vor 2 Jahren die alte Idee sich plötzlich wieder belebte. Es

gehört nicht hierher, die Verhältnisse zu schildern welche die Thomson'sche Kautschukradlocomotive momentan zur Dampfpflugmaschine der

Zukunft stempelte. Man hatte die Erfahrungen vergessen, die man vor 10 Jahren

gemacht und theuer bezahlt hatte. Das Kautschukrad erschien einigen enthusiastischen

Dilettanten als die Lösung eines längst aufgegebenen Problemes, und ein Jahr lang

wurde für eine Sache mit seltener Energie Reclame gemacht, die nicht eine Chance auf

wirklichen Erfolg in sich trug. Einige Worte über die Kautschukräder wird meine

Ansicht rechtfertigen, die sich auf eine Reihe von Experimenten stützt, welche ich

mit denselben als Straßenlocomotiven sowie als Pflugmotoren vorzunehmen Gelegenheit

hatte.

Das unbedeckte nackte Kautschukrad, die ursprüngliche Idee des Erfinders, welcher in

demselben die Vortheile einer enorm vermehrten Adhäsion, eines elastischen Lagers

für die Maschinen und einer Verbreiterung der Auflagefläche für dieselbe sah, mußte nach sehr kurzer Zeit modificirt werden. Die Abnutzung

des kostspieligen Kautschukringes und die Unmöglichkeit, denselben auf der glatten

eisernen Radfelge festzuhalten, führten zur Anwendung des den Kautschuk schützenden

Panzers, dessen einzelne Platten, durch Kettengelenke verbunden, dem Mißstande der

raschen Abnutzung einigermaßen begegnen, ohne daß dadurch die Vortheile ganz

verloren gehen, welche der Kautschuk durch seine Elasticität und seine Abplattung

auf hartem Boden gewährt. In weichem und namentlich auf nassem Grund ist das

Kautschukrad jedoch übler daran, als irgend eines der existirenden starren eisernen

Räder. Es hört auf sich abzuplatten und verbietet das Ansetzen von sogenannten

Sporen. Dabei ist sein Preis so enorm, daß man nur bei den andererseits

überwiegendsten Vortheilen an seine Anwendung denken kann. Die Kautschukringe für

eine 8pferdige Maschine im Werthe von 5000 fl. kosten allein circa 2500 fl. und keiner dieser Ringe konnte, trotz eines förmlichen

Schwarms von darauf bezüglichen Erfindungen, in einer Weise geschützt und befestigt

werden, so daß man mit Sicherheit auf eine einjährige Dauer rechnen könnte.

Ueber das verfehlte Princip, welches den Dampfpflugsystemen dieser Gattung zu Grunde

liegt, hilft übrigens kein Rad weg. Auf einem verhältnißmäßig weichen Boden ist die

Zugkraft einer Straßenlocomotive zu mehr als der Hälfte für die Bewegung der

Maschine selbst erforderlich. Diese Kraft wird in unserem Falle zunächst dazu

vergeudet, den zu pflügenden Boden festzudrücken und damit die Arbeit um weitere 20

bis 30 Procent zu erschweren. Hierdurch bleibt bei selbst günstigen Verhältnissen,

d.h. ebenem, nicht allzuweichem Boden, für die bezweckte Culturarbeit noch circa 1/4 der gegebenen Kraft übrig, Verhältnisse,

welche dem System einfach den Hals brechen, und die nie andere werden können, so

lange wir mit der Dampfmaschine, wie sie ist, mit einer bestimmten Proportion

zwischen Gewicht und Kraft einerseits und Adhäsion und Gewicht andererseits zu

operiren haben.

So hörte auch Thomson's Pflugmaschine vor 2 Jahren,

nachdem sie zwar viel Lärm gemacht, aber doch kaum den Moment ihrer Geburt zu

überleben im Stande gewesen, zu existiren auf, und bewegt nur noch, wie es mit

derartigen Dingen zu gehen pflegt, in abgelegeneren Theilen der Erde da und dort

einen Verirrenden. Daß man trotzdem, d.h. trotz der so einfach nachzuweisenden, so

oft erprobten, mit hundert sachlichen und praktischen Nebengründen zu belegenden

Untauglichkeit des verführerischen Gedankens, aus der Dampfmaschine einen Ochsen zu

machen, denselben immer wieder, selbst gelegentlich von Fachmännern, als die

Hoffnung der Zukunft berührt sieht, gehört wohl zu den Geduldsproben, die uns in unserem öffentlichen

Wirken eine unerforschliche Vorsehung gelegentlich in den Weg legt.

Der erste gesunde Schritt zur Lösung des Problemes der Dampfcultur geschah von

verschiedenen Betheiligten fast gleichzeitig um die Mitte der 50er Jahre mit der

Anwendung von Drahtseilen. Die Locomobile hatte um diese Zeit in England ihre

endgültige Form gefunden und fing an sich im Dienst der Dreschmaschine zu verbreiten

und den Landwirth mit dem neuen Motor bekannt zu machen. Die directe Anwendung

derselben zum Pflügen war deßhalb in England mehr als anderswo ein naheliegender

Gedanke und führte sofort auf eine Anzahl Systeme, von denen das sogenannte

Umkreisungssystem eine weite Verbreitung fand. Wer – ob John Fowler von Bristol oder Smith

von Wolftone – den ersten Drahtseilapparat in Gang setzte, ist merkwürdiger

Weise noch heute eine vielumstrittene Frage. Es handelt sich dabei um eine nach

Wochen zu messende Priorität. Erst später nahm die Firma Howard dieses System unter ihre besondere Protection, weßhalb es auf dem

Continente häufig das Howard'sche genannt wird, obgleich

es ab und zu von einer Anzahl von Etablissements cultivirt wurde und noch jetzt

unter gewissen Verhältnissen die Beachtung verdient, die es vor 10 Jahren allgemein

und in hohem Grade erregte.

Der Apparat (Fig.

1) besteht aus einer gewöhnlichen Locomobile von 8 bis 12 Pferdekräften,

welche hier keiner weiteren Beschreibung bedarf. Sie treibt die getrennte

Windevorrichtung, im Wesentlichen aus 2 verticalen Seiltrommeln bestehend, welche

das circa halbzöllige Stahldrahtseil auf- und

abwinden. Von ihnen aus wird das Seil um die 4 Seiten des zu bearbeitenden Feldes

herumgeführt, indem es in den Ecken um horizontale, wohlverankerte Seilscheiben

geleitet wird. Zwischen zweien dieser Scheiben, und zwar entlang der der Locomobile

am fernsten gelegenen Seite des so umkreisten Viereckes, bewegt sich das

Ackergeräthe hin und her, indem bald die eine, bald die andere der Windetrommeln das

Seil aufwindet, wobei selbstverständlich die unthätige Trommel sich jedesmal von

selbst entleert. Die beiden Ankerscheiben werden nach jedesmaligem Auf- und

Abgang des Geräthes versetzt, so daß dasselbe seitlich im Verhältniß zur geleisteten

Arbeit vorrückt, und schließlich das ganze ursprünglich umspannte Feld vom Pfluge

berührt wird.

Als Typus eines des einfachsten und gewöhnlichsten Windewagen gelte uns der Howard'sche. Derselbe besteht aus einem hölzernen

Wagengestell auf zwei Rädern mit Doppeldeichsel. Auf denselben, getragen von 2

gußeisernen Ständern und einer festen horizontalen Verbindungsachse sitzen zwei verticale

Windetrommeln, mit an den Manischen angegossenen Zahnkränzen. In diese greifen 2 auf

einem Vorgelege darüber festgekeilte Getriebe. Dieses endlich liegt in solcher Höhe,

daß es leicht mittelst einer mit kräftigen Universalgelenken versehenen kurzen

Verbindungswelle mit der Kurbelwelle der Locomobile gekuppelt werden kann. Das

Ausrücken der einen oder anderen der beiden Trommeln geschieht durch das Drehen

einer excentrisch gebohrten Hülse, auf der die Trommeln laufen, und die dieselben

dadurch hebt oder senkt, so daß die Zähne des entsprechenden Radkranzes entweder in

das Treibrad auf dem Vorgelege eingreifen oder unter demselben frei durchlaufen.

Diese Drehung geschieht mittelst eines Handhebels. Zugleich verhindert ein Bremsband

auf jeder Winde das zu rasche Rückwärtslaufen der Trommel, während sich das Seil

abwindet, was natürlich nicht ohne einen gewissen Kraftverlust vor sich gehen kann.

Das Befestigen von Locomobile und Windewagen geschieht mittelst eingeschlagener

Pflöcke und gespannter Ketten und war von jeher eine derjenigen Operationen, die der

Nützlichkeit des Systemes am meisten Eintrag thaten, indem sie das Ingangsetzen des

Apparates verzögert und erschwert und das häufige Versetzen desselben höchst

beschwerlich macht.

Fowler's Windewagen für dasselbe System und auch der

mehrerer anderen Firmen weicht von dem beschriebenen nicht wesentlich ab. Das

Aus- und Einrücken der Trommeln geschieht hier durch eine Klauenkuppelung.

Während einiger Jahre bediente sich Fowler einer

sinnreichen Vorrichtung, um den Zug im ablaufenden Seil, das durch die erwähnte

Bremse einigermaßen gespannt gehalten werden muß, auf die arbeitende Trommel zu

übertragen und so den durch die gewöhnliche Bremse erzeugten Kraftverlust zum

größeren Theile zu vermeiden. Die Complication der Vorrichtung oder vielmehr das

additionelle Gewicht der dazu nothwendigen Theile führte neuerdings jedoch auf die

einfachere Form zurück.

Ein alter, in England wohlbekannter Windewagenfabrikant ist Hayes, der seinen Apparat auf 4 Räder stellt und die verhältnißmäßig

kleinen Trommeln mittelst eines Riemens und einer losen und 2 festen Riemenscheiben

treibt oder ausrückt. Er hat dadurch das Stillstehen der Maschine vermieden und eine

Verbindung mit derselben hergestellt, welche heftige Stöße bei Unfällen mit dem

Ackergeräthe durch das Gleiten des Riemens für dieselbe unschädlich macht. Dagegen

hat er andererseits durch den Gebrauch eines Riemes in freiem Felde und bei jedem

Wetter sich in Schwierigkeiten gestürzt, welche seinen Apparat nie auf einen grünen

Zweig kommen ließen.

Fast sämmtliche neuerdings construirten Windewagen sind auf 4 oder wenigstens 3

Rädern aufgebaut, was deren Transport und Feststellung erleichtert. Tuxford und Söhne brachten so

vor wenigen Jahren einen sehr hübschen Apparat in's Feld, bei dem das Getriebe auf

der Vorgelegewelle ein auf der gemeinsamen Windetrommelachse lose laufendes Rad

treibt, welches mittelst Frictionskuppelungen bald mit der einen bald mit der

anderen Trommel verbunden wird. Leider fiel die Construction, welche eine Menge

Vortheile vereinigt, in die Zeit der allgemeinen Decadence der Umkreisungssysteme

und konnte sich so nur wenig Geltung verschaffen.

Die Länge des angewendeten Seiles beträgt gewöhnlich circa 800 Meter auf jeder Trommel. Diese sehr beträchtliche Länge

gestattet die Umspannung von circa 9 Joch, so daß nach

der Bearbeitung eines solchen Areals der Apparat oder wenigstens ein großer Theil

desselben versetzt werden muß.

Vor dem Windewagen, von dem aus die beiden Seile direct in's Feld ablaufen, liegt in

einer Distanz von circa 15 Metern beim Howard'schen Arrangement der sogenannte

Doppel-snatch-block. Es ist dieß ein horizontaler, im Boden

festgekeilter Holzrahmen, welcher 2 Seilscheiben trägt, um die sich die beiden Seile

in rechten Winkeln abbiegen, um dann den zwei entgegengesetzten Richtungen der

Anwand des Feldes zu folgen. Eine dritte Scheibe, durch Federn angedrückt, berührt

den Umfang der beiden anderen, oder vielmehr des in deren Gruben laufenden Seile,

und dient dazu, das Schlaffwerden des abwickelnden Seiles zu verhindern. Zwischen

dem Windewagen und diesem snatschblock, welcher den Gegnern des Systemes ein

besonderer Dorn im Auge ist, befindet sich der zur Bedienung des Windewagens

nothwendige Mann, welcher das richtige Aufwickeln des Seiles mittelst eines

Handhebels unterstützt und das abwechselnde Ein- und Ausrücken der Trommeln

versieht.

Keiner der anderen Umkreiskünstler, wie Fowler, Balmford,

Hayes, Tuxford etc. bedient sich dieses Doppel-snatch-blocks,

der leicht durch zwei einfache Ankerscheiben ersetzt wird.

Die letzteren, das eigentliche Crux des Systemes, bestehen aus einer Seilscheibe auf

einem horizontalen Holzkreuz, das mittelst Ketten an einem oder zwei doppelklauigen

Ankern befestigt ist, welche sich wie Schiffsanker durch den Zug, dem die Scheibe zu

widerstehen hat, in den Boden einhacken. Solche Ankerscheiben sind natürlich bei

jeder Abbeugung des Seiles anzubringen, und bezeichnen namentlich die 4 Eckpunkte

des umspannten Feldes. Zwei derselben, zwischen denen das Ackergeräthe hin-

und hergeht, müssen nach

einer jedesmaligen Tour desselben um die Breite des gepflügten Streifens versetzt

werden. Dieß geschieht auf jeder Seite durch einen Mann, welcher gewöhnlich mit

einer doppelten Anzahl von Ankern versehen ist, so daß er die eine Hälfte seines

Apparates placirt, während die andere in Thätigkeit ist, und er so im entscheidenden

Augenblicke nur die Scheibe mit dem Seile zu verschieben hat. Die Arbeit bleibt

trotzdem eine sehr beschwerliche, das Nachgeben und Ausreißen der Anker ist ein

beständiges Hinderniß, namentlich wenn es sich um Tiefcultur handelt, wobei gar

häufig die Anker das Geschäft der Bodencultur übernehmen und das Ackergeräthe in

unliebsamer Weise zum Anker wird.

Ein in richtiger Weise, d.h. senkrecht zur Pfluglinie, selbstbeweglicher Anker war

ein Bedürfniß, dem durch viele Jahre Fowler's Ankerwagen

zu genügen suchte. Derselbe besteht aus einem schmiedeeisernen, auf niederen Rollen

ruhenden Rahmen, der an einer verticalen Spindel, so nahe am Boden als möglich, eine

horizontale Seilscheibe trägt. Sechs verticale Stahlscheiben, wie Räder angebracht,

schneiden auf 5 bis 6 Zoll in den Boden ein und widerstehen so dem seitlichen Zug,

dem der Anker durch das Drahtseil ausgesetzt ist. Entlang der Richtung, in welcher

sich derselbe zu bewegen hat, liegt ein Hülfstau aus Eisendraht, am entfernten Ende

auf gewöhnliche Weise verankert oder sonstwie befestigt, und auf dem Ankerwagen auf

eine kleine Seiltrommel gewunden. Diese Seiltrommel wird mit der während der Arbeit

sich drehenden Hauptseilscheibe mittelst einer Bremskuppelung in Verbindung gebracht

und schleppt, das Hülfsseil aufwindend, so den Ankerwagen vorwärts. Die Steuerung um

die Curven eines unregelmäßigen Feldes wird durch das Verstellen der einschneidenden

Räderscheiben erzielt, während bei der Bewegung von Feld zu Feld der ganze Apparat

mit Wagenrädern und Deichseln versehen und gewöhnlich von Pferden transportirt

wird.

Dieser Ankerwagen fand seine ausschließliche Verwendung zunächst bei dem später zu

beschreibenden Clipdrumsystem. Erst neuerdings, nach Ablauf des denselben

monopolisirenden Patentes, fanden ähnliche Vorrichtungen bei dem eigentlichen

Umkreissystem Eingang, eine Bewegung, welche durch den vor 3 Jahren erschienenen

Anker von Campain eingeleitet wurde. Beim

Umkreisungssystem hat der Zug, welchem eine Eck-Ankerscheibe zu widerstehen

hat, die Tendenz, dieselbe in der Richtung vorwärtszutreiben, in der sie versetzt

werden muß. Es handelt sich also nur darum, die seitliche Bewegung des Ankers zu

sistiren und zu verhindern, daß er zu weit vorwärts läuft. Das Erste erreicht Campain durch die Adoption der Fowler'schen Scheibenräder, das Zweite durch eine horizontale Welle,

welche mit langen Zinken ausgestattet ist, die bei ihrer Drehung in den Boden

einhauen, und wenn angehalten auch die Vorwärtsbewegung des Ankers verhindern. Fowler, sowie Howard, suchen

neuestens diese einhauenden Ankerzinken, welche in hartem Boden schwer eindringen

und in loser Erde nicht genügend festhalten, durch ein weiteres Hülfsseil zu

vermeiden, das nach rückwärts verankert, sich von einer kleinen Windetrommel

abhaspelt. In all' diesen Fällen wird versucht, die Ankerleute entbehrlich zu

machen, wodurch jedoch nur einem der kleineren Nachtheile des Umkreisungssystemes,

dem verhältnißmäßig großen Bedarf an Handarbeit begegnet wird.

Es ist wohl am Platze hier ein Wort über Seilträger zu sagen, welche bei dem Systeme,

das die relativ größte Seillänge benöthigt, von wesentlicher Bedeutung sind. Es sind

dieß kleine eiserne Gestelle auf 2 oder 3 Rädern, welche eine Seilrolle mit hohen

Flantschen tragen und alle 30 bis 40 Meter aufgestellt das Drahtseil vor der

Berührung mit dem Boden und dadurch vor Abnutzung und Kraftverlust schützen sollen.

Auf der Linie, entlang welcher der Pflug geht, haben dieselben vor dem Ackergeräthe

entfernt, und hinter demselben wieder untergestellt zu werden, was zwei flinke

Jungen in Anspruch nimmt. In flachem und steinfreiem Lande ist der Gebrauch dieser

Apparate bei den neueren Dampfpflugsystemen fast ganz abgekommen. Hier mit fast 800

Metern Seil in Bewegung sind sie noch heute ein nothwendiges Uebel geblieben.

Das Streben, gewöhnliche Locomobilen zum Dampfpflügen zu verwenden, wurde in England

durch mehr als ein Jahrzehnt namentlich von der Royal

Agricultural-Society unterstützt und gehegt. Es bietet in dieser

Hinsicht einen interessanten Beitrag zur Geschichte der Verirrungen, in welche das

Preis- und Prämiensystem selbst unter der tüchtigsten Führung zu leiten

geneigt ist. In diesem Falle rief es eine Reihe von Erscheinungen hervor, die nie

von praktischer Bedeutung wurden und werden konnten, verwirrte das Urtheil des

weiteren Publicums und erschwerte dadurch den Fortschritt auf dem richtigen Wege,

der nun einmal nicht in der Anwendung der Dreschlocomobile zum Pflügen gelegen

ist.

Fowler selbst stellte z.B. im Anfang der 60er Jahre in

der sogenannten Eddington-Winde eine gewöhnliche Locomobile auf ein

Wagengestell, das den nöthigen Mechanismus zur selbständigen Vorwärtsbewegung und

ein Clipdrum trug, und so in Verbindung mit einem Ankerwagen nach Art des

sogenannten Clipdrumsystemes arbeiten sollte. Einige Jahre später glaubte dieselbe

Firma die Lösung des Problemes in der Anwendung zweier Ankerwagen gefunden zu

haben, von denen der eine statt der gewöhnlichen Seilscheibe ein Clipdrum trug und

die direct angehängte Locomobile mit sich schleppte. Die Uebertragung der Kraft von

dieser Maschine auf den Anker geschah mittelst eines nunmehr bekannten, aus

keilförmig zugeschnittenen Gelenken bestehenden Lederriemens, der in entsprechend

ausgedrehte Nuthenscheiben greift und gestattet, daß die treibende und getriebene

Welle zwischen gewissen Grenzen unrichtig stehen können.

Vor circa 5 Jahren machte endlich Fiskin's Manillaseilsystem in dieser Richtung mehr und nachhaltigeres

Aufsehen. In demselben wird direct vom Schwungrad der Maschine aus, in welches eine

entsprechende Nuthe eingedreht ist, ein Hanfseil in Bewegung gesetzt, welches das

ganze zu bearbeitende Feld im Viereck umspannt, und auf einer Anzahl fester

Seilträger läuft. Dieses Seil umschlingt Seilscheiben auf 2 sich vis-à-vis stehenden Ankerwagen,

ähnlich den beschriebenen Fowler'schen. Dieselben sind

jedoch mit gewöhnlichen Drahtseilwindetrommeln versehen, mittelst deren sie das

Ackergeräthe zwischen sich hin- und herziehen, während sie sich selbst

langsam entlang der Anwand und des sie bewegenden Hanfseiles fortschleppen. Die

große Anzahl der Maschinentheile, die dabei über das ganze Feld zerstreut

aufgestellt werden müssen, und die Complication der Bewegungselemente combiniren in

dem System jedoch ziemlich vollständig die Nachtheile aller anderen Apparate, so daß

an eine weitere Verbreitung des eigenthümlichen Versuches wohl nie ernstlich zu

denken war und derselbe hier nur als geschichtliche Thatsache Erwähnung findet.

Fast gleichzeitig mit den ersten Umkreisungsapparaten, in der Mitte der 50er Jahre,

construirte Fowler das System, welches später den Namen

des Clipdrumtackels erhielt. In demselben trat zuerst die selbstbewegliche

Feldlocomotive in ihrer heutigen Bedeutung auf. Sie bewegte sich an der einen Anwand

des Feldes entlang, gegenüber dem selbstbeweglichen Anker, während das Ackergeräthe

zwischen beiden hin- und hergezogen wird. Unter dem Bauch des

Locomotivkessels befanden sich anfänglich drei horizontale Seilscheiben, von denen

die mittlere mit 3 Seilnuthen versehen war und direct von der Maschine in Bewegung

gesetzt wurde. Um diese 3 Scheiben schlang sich das Seil und lief dann, ein endloses

Band bildend, in 2 parallelen Linien über das Feld, am jenseitigen Ende die

Seilscheibe des Ankerwagens umkreisend. Auf dem Ackergeräthe, an dem seine beiden

Enden befestigt waren, befand sich eine kleine Windetrommel, mittelst deren die

nöthige Straffheit erzielt wurde, und dieses Geräthe wurde durch einfaches Umsteuern

der Maschine entweder gegen dieselbe oder gegen den Anker über das Feld gezogen.

Die Erfindung des Clipdrums ersetzte die 3 Drahtseilscheiben, mit welchen endlose

praktische Schwierigkeiten verbunden gewesen, und gab dem System eine Abrundung, die

nicht nur wissenschaftlich sehr bestach, sondern auch die ersten entschieden

erfreulichen praktischen Resultate der Dampfpflügerei lieferte. Das Clipdrum ist

eine Seilscheibe, deren Umfang, statt des gewöhnlichen starren Flantschenrandes, aus

beweglichen Klappen besteht, die sich durch den in radialer Richtung entstehenden

Druck des Seiles selbst schließen, und dasselbe genau in Proportion mit dem zu

übertragenden Zuge festkneifen. Die Einfachheit und Wirksamkeit seiner mechanischen

Elemente hat ihm auch jetzt, nachdem es in der Dampfpflügerei fast entbehrlich

geworden, die ausgedehnteste Anwendung beim Betrieb von Seilbahnen in Bergwerken, im

Gebiete der Seilschifffahrt, für einfache Kraftübertragung auf große Distanzen, bei

Seillaufkrahnen etc. erhalten. Dazu kam die Erfindung des sogenannten slackgears,

eine Vorrichtung auf dem Ackergeräthe, die selbstthätig die Länge des endlosen

Seiles der wechselnden Breite des Feldes entsprechend regulirt, und in demselben die

nöthige Spannung erhält. Mit diesen Verbesserungen erhielt denn auch Fowler's Apparat 1861 seine ersten durchschlagenden

Erfolge, gegen welche eine Anzahl anderer Modificationen nicht aufzukommen

vermochten, die sich sämmtlich der Idee der Feldlocomotive bemächtigten und sie in

mannichfaltiger Weise zu verwenden suchten.

Wir erwähnen hier nur die wesentlichsten. Robei

construirte eine Maschine, bei der zwischen Hinterrad und Kessel, auf der

gemeinsamen Achse der Hinterräder zwei Windetrommeln angebracht waren, die in

ähnlicher Weise wie beim Umkreisungssystem, aber mit Vermeidung des getrennten

Windewagens, arbeiten sollten. Die Idee, an sich nicht übel, scheiterte an den

übrigen Nachtheilen des Umkreisungssystemes.

Coleman befestigte an der Seite einer Feldlocomotive 2

verticale Windetrommeln, mit denen er, in Verbindung mit einem Fowler'schen Ankerwagen, aber mit Vermeidung des Clipdrums arbeiten

wollte. Der Gedanke ging einestheils an den kleinen Trommeln zu Grund, welche das

Seil zu sehr abnutzen, theils auch an der Schwierigkeit, das Seil bei beliebiger

Stellung der Maschine zur Pfluglinie richtig aufwickeln zu können.

Auch Fowler hat neuerdings, im Drange nach billigen

Dampfpflügen, eine Maschine mit zwei horizontal gelegten Windetrommeln construirt,

welche in derselben Weise benutzt werden und die Mängel des Coleman'schen Planes vermeiden. Der Apparat erhielt bei der letzten großen

Dampfpflugconcurrenz die ersten Preise als billigster Apparat. Was aber überhaupt von

billigen Dampfpflügen zu halten ist, weiß man zum Glücke nachgerade selbst in

weiteren Kreisen.

In ähnlicher Weise suchte auch Howard neuerdings

vorzugehen, erschwerte sich aber die Aufgabe durch die Beibehaltung der verticalen

Stellung der Windetrommel und die ganz eigenthümliche Construction seiner

Kessel.

Savorey endlich legte die Coleman'schen verticalen Trommeln nicht wie dieser an die Seite, sondern

ganz um den Kessel herum. Diese originelle Construction mit all' ihren nicht zu

vermeidenden Mängeln, hatte wenigstens die gute Folge, im Jahre 1862 die alte Idee

der Doppelmaschine wieder zu beleben, welche Fowler im

selben Jahre, in dem sein Clipdrumsystem officiell für den besten Dampfpflugapparat

erklärt wurde, aufgriff.

Da das nunmehr erscheinende System die Sache endlich aus dem experimentellen Stadium

gerissen und in eine einigermaßen feste Form gegossen hat, da es überdieß den

Dampfpflügen auf dem Continente und fast jedem Lande der Erde wirkliche praktische

Anwendung gesichert hat, so wird es nicht unpassend seyn, auf dasselbe etwas näher

einzugehen.

Zunächst zeichnet sich der Arbeitsplan durch seine primitive Einfachheit aus. Zwei

Feldlocomotiven, jede mit einer Windetrommel versehen, bewegen sich an zwei

gegenüberliegenden Anwänden des Feldes langsam vorwärts und ziehen, abwechselnd

arbeitend, mittelst ihres Drahtseiles das Ackergeräthe zwischen sich hin und her.

Damit ist Alles gesagt.

Die zur Verwendung kommenden Maschinen variiren in ihrer Stärke zwischen nominell 8

und 30 Pferdekräften. Die gewöhnlich gebräuchlichen Stärken sind 12, 14 und 20

Pferdekräften, wobei die Maschinen, wenn doppelcylindrig einen Cylinderdurchmesser

von 7 1/2 bis 9 Zoll, einen Hub von 12 Zoll, Dampfspannung von 100 Pfd. Ueberdruck,

1/4 bis 3/4 variabler Cylinderfüllung, eine Umdrehungszahl von 180 bis 150 Touren

erhalten und eine effective Maximalleistung von resp. 40 bis 90 Pferdekräften

nachweisen. Neuerdings wurden für sämmtliche Stärken unter 20 Pferdekraft

eincylindrige Maschinen vorgezogen, die, obgleich Anfangs etwas schwieriger zu

handhaben, nach genauen Experimenten eine Kohlenersparniß von 7 bis 10 Proc. ergeben

haben. Die Kessel haben den Typus von Locomotivkesseln, mit verhältnißmäßig weiten

Röhren und großer Feuerbüchse. Die Seitenplatten der letzteren sind nach hinten und

bei manchen nach oben verlängert, um die Lager für die Hinterachse und die

nothwendigen Vorgelege zu tragen. Der Cylinder liegt dem Rauchkammerende des Kessels zu in einem

gußeisernen Dampfdom; fast der einzige Theil der Maschine, welcher aus diesem

Material besteht. Die Schieberbewegung geschieht durch eine Stephenson'sche Coulissensteuerung, die eine Veränderung der

Cylinderfüllung von 1/4 bis 3/4 des Hubes gestattet. Die Kurbelwelle ist aus Stahl

und ruht in 2 getrennten Lagerböcken aus Gußstahl. Hinter der Feuerbüchse, und an

dieselbe angehängt, befindet sich eine Plattform für den Maschinisten, deren untere

Partie den Wasserbehälter, die obere den Kohlenvorrath enthält. Von der Kurbelwelle

erfolgt auf der eilten Seite mittelst zweier Vorgelege und entsprechender

Stirnräder, und mit einer Klauenkuppelung ausrückbar, die Bewegung der Hinterachse,

welche die beiden los aufsitzenden Hinterräder mittelst Bremsbänder mitnimmt. Diese

Räder aus Schmiedeeisen, mit eingegossener Nabe, sind 20–30'' breit bei einem Durchmesser von 5 1/2 bis 6 1/2'. Das Vordergestell bildet eine schmiedeeiserne, in

einer Pfanne drehbare Achse mit ähnlichen Rädern. Die Achse steht in Verbindung mit

einem Steuerrad auf dem Tender, mittelst dessen die Maschine gewendet und in Curven

geführt wird. Die Geschwindigkeit der auf diese Weise erzielten Straßenbewegung

beträgt circa 1/2 Meile per

Stunde, Curven von 30' Radius und Steigungen von 1 : 10

können auf gewöhnlichen Feldwegen mit einer angehängten Last von 300 Centnern

befahren werden, während sich die Maschine selbst auf frisch- und

tiefgepflügtem Felde wo kaum ein Gespann durchkommt, ohne Anstand fortbewegt, so

lange wenigstens ein fester Untergrund vorhanden ist.

Unter dem Kessel, zwischen den Vorderrädern und der Feuerbüchse liegt die horizontale

Seilwindetrommel. Der an ihrer oberen Flantsche angegossene Zahnkranz wird durch ein

Getriebe am unteren Ende einer verticalen Welle in Bewegung gesetzt, welche selbst

durch ein Paar conischer Räder mit der Kurbelwelle in Verbindung steht. Auch diese

Bewegung ist durch eine Klauenkuppelung auszurücken. Ein Winkelhebel, das Seil

zwischen kleinen Führungsrollen haltend, bewegt sich vor der Seiltrommel auf und ab,

das richtige Aufwickeln des Seiles vermittelnd. In horizontalem Sinn ist derselbe

vollständig freischwingend, so daß das Seil ohne weitere Abbiegung von der Trommel

aus in jeder beliebigen Richtung ablaufen kann, was den wesentlichen Vortheil

horizontaler Trommeln bildet.

Die Länge des angewendeten Drahtseiles beträgt circa 400

Meter. Dieß wäre demnach das Maximum der Distanz zwischen beiden Maschinen oder die

Breite des auf einmal zu pflügenden Feldes. Die Strecke wird vom Ackergeräthe in circa 5 Minuten zurückgelegt, was eine

Normalgeschwindigkeit von 1 1/4 Meter per Secunde indicirt. Zum regelmäßigen

Betrieb sind auf jeder Maschine 1 Mann, auf dem Ackergeräthe ein, unter Umständen

zwei Leute erforderlich. Nach Beendigung der Arbeit in einem Felde werden die Seile

einfach vom Instrument losgehakt und aufgewunden, die Apparate an die

Feldlocomotiven angehängt und ohne weitere Beihülfe von Leuten oder Zugthieren Alles

in wenigen Minuten in das nächste zu bearbeitende Feld gezogen, wo ohne Verzug die

Arbeit in derselben Weise wieder beginnen kann.

Wir fassen die Vortheile des Systemes, wie sie sich nach mehr als zehnjähriger

Erfahrung festgestellt haben, in wenigen Worten zusammen. Simplicität des

Arbeitsplanes und compacte Form der Maschinerie – Minimum der Zahl der

Bedienungsmannschaft – Einfachheit der Manipulationen derselben –

directer Zug des Seiles ohne Abbeugungen zwischen Ackergeräth und Maschine und

geringst mögliche Länge desselben, daher reducirte Abnutzung und ein Minimum von

Kraftverlust – beliebige Richtung der Pfluglinie – absolute

Selbstbeweglichkeit des Apparates – rasches und müheloses Ingangsetzen und

Versetzen desselben – und schließlich, aber keineswegs von geringster

Bedeutung, abwechselndes Stillstehen der Maschine.

Der letzte Punkt verdient eine erläuternde Bemerkung, weil er gerade dem System

gelegentlich zum Vorwurf gemacht wird. Jeder Ingenieur weiß aus den statistischen

Nachweisen des Eisenbahnwesens wie kurz verhältnißmäßig die wirkliche tägliche

Arbeitszeit einer Locomotive ist. Ganz in ähnlicher Lage befinden sich auch

Dampfpflugmaschinen. Es wird von denselben während der Arbeit stets die extremste

Leistung gefordert, welche Dampfkraft und Material gestatten. Die Hauptaufgabe ist

auch hier, aus einem gegebenen Gewicht ein Maximum von Kraft herauszupressen. Dabei

soll der Dampfpflugapparat von früh bis spät, 10 bis 15 Stunden per Tag aufenthaltslos im Gange bleiben. Dieß ist

factisch nur durch das abwechselnde Stillstehen beider Maschinen möglich, welches

dem Führer Zeit gibt, das Feuern, Schmieren und etwaige kleine Reparaturen –

das Anziehen einer Mutter, das Nachtreiben eines Keiles – zu besorgen, ohne

den Gang des Ganzen zu stören.

Hierin namentlich und in der leichten Versetzbarkeit der Apparate liegt der Grund

ihrer unverhältnißmäßig größeren Jahresleistung, die bei bloßen Experimenten kaum so

auffallend hervortritt. Seine weite Verbreitung gewann das System dagegen namentlich

durch die Leichtigkeit, mit der es sich den mannichfachsten localen Verhältnissen

und Bedürfnissen anpassen läßt. Die durch diese Erfolge angeregten Nachbildungen

desselben verdienen kaum eine eingehendere Berührung. Das bloß zwecklos Originelle (wie

z.B. die Querkessel, welche vor 5 Jahren von sich sprechen machten, oder die in

diesem Falle durchaus verfehlte Anwendung der Wasserröhrenkessel für

Feldlocomotiven) hat nur so lange Lebensfähigkeit, als es neu ist. Jedes Jahr bringt

in dieser Richtung seine Eintagsfliegen.

Wir haben uns nun zu den vom Drahtseil bewegten Ackergeräthen zu wenden, in deren

erster Linie der eigentliche Pflug steht.

Bekanntlich wendet der Pflug die vom Schar und Pflugmesser losgetrennten

Furchenschnitte nach einer Seite hin – gewöhnlich nach rechts – so

daß, wenn am Ende der Furche Pflug und Pflüger umkehren, die frische Schnitte nach

der anderen Richtung des Feldes hin umgelegt wird. Deßhalb arbeiten gewöhnliche

Pferdepflüge stets in Beeten und erfordern an den Anwänden bei jedem Umwenden eine

der Breite des Beetes entsprechende seitliche Bewegung. Diese verbietet sich beim

Dampfpflügen aus triftigen Gründen; man wendet deßhalb stets zweierlei, rechte und

linke Pflüge an, die abwechslungsweise beim Hin- und Hergang des Instrumentes

in Thätigkeit sind und das Feld mit Vermeidung der Beete vollständig flach nach

einer Seite hin wenden. Dieß führte auf den Balancepflug, der bis jetzt trotz einer

Reihe von Versuchen in anderer Richtung der Typus sämmtlicher eigentlicher

Dampfpflüge geblieben ist.

Ein starrer schmiedeeiserner Rahmen, symmetrisch nach vorn und hinten gebaut, ruht

auf zwei Mittelrädern und ist so abgebogen, daß, wenn die eine Hälfte horizontal

herabgedrückt wird, die andere sich unter einem Winkel von circa 36 Grad nach aufwärts richtet. Jede dieser Hälften trägt eine Anzahl

eigentlicher Pflugkörper, an der Seite des Rahmens angeschraubt, welcher, den

gemeinschaftlichen Pflugbaum bildend, durch seine diagonale Richtung die Stellung

der einzelnen Pflüge hinter und seitlich nebeneinander von selbst ergibt. Das

getrennte, die Achsen der Mittelräder verbindende verticale Gestell trägt die Welle,

auf der sich die zwei Hälften des Pflugapparates balanciren, woher der Name.

Befindet sich die eine Hälfte arbeitend im Boden, so wird die andere freischwebend

in der Luft getragen. Am Ende der Furche angekommen, wird statt des Wendens das

Instrument einfach umgekippt und um seine totale Furchenbreite seitlich gesteuert.

Die Tiefe der Arbeit wird durch die verstellbare Position der beiden Mittelräder und

eines dritten am hinteren Ende des Pfluges befindlichen Schuhes oder Rades bedingt.

Die Mittelräder dienen zugleich zum Steuern des Ganzen, wodurch die Bewegung des

Apparates zwischen gewissen Grenzen unabhängig von der Richtung des Seiles ist.

Hierzu befindet sich ein Mann auf dem Pfluge. Natürlich werden die Pflüge selbst, je

nach den Bedürfnissen des Bodens und der Culturarbeit mannichfach variirt.

Namentlich dient der Rahmen in vortrefflicher Weise für Instrumente zu

Untergrundarbeiten und zu Combinationen von gewöhnlichen Pflügen mit tiefer

Unterackerung; während seine Anwendung für sehr seichte Arbeit weniger geeignet

erscheint. Die bis jetzt ausgeführten Größen von Balancepflügen schwanken zwischen 1

und 10 Furchenpflügen. Am gebräuchlichsten sind für Tiefcultur 3 und 4 Furchen, für

mittlere Arbeit 5 bis 7 Furchenpflüge. Die durchschnittliche quantitative Leistung

kann per Stunde und Pflugkörper auf 0,1 Hektare

angenommen werden.

Die zweite Hauptgattung der ersten Bodenbearbeitung ist das Grubbern oder Extirpiren,

bei dem, wie bei den allerältesten Ackergeräthen ein bloßes Aufreißen und kein

Wenden des Bodens bezweckt wird. Coleman und Smith waren die ersten welche diese Art von Arbeit in

England wieder populär machten. Die Smith-Coleman'schen Dampfcultivatoren bestehen aus einem auf 3 Rädern

stehenden, mit gebogenen Zinken versehenen Rahmen, der sich an den Feldenden durch

das Anziehen des nunmehr arbeitenden Seiles, mit den Zinken im Boden, umwendet. Fowler construirte kurz nach Erscheinen dieses zwar

einfachen, aber nur in kleinen Dimensionen möglichen Geräthes seinen

Balancecultivator nach dem Princip des Balancepfluges, während Howard mit einem Apparate erschien – dem besten Dampfpfluggeräthe,

welches aus diesem Etablissement hervorgegangen – bei dem die Zinken, ohne

umzuwenden einfach hin- und herarbeiten, indem sie nach beiden Seiten hier

mit Schneiden versehen sind.

Keiner dieser Apparate gestattete es jedoch, demselben Dimensionen zu geben, wie sie

bei der verhältnißmäßig leichteren Arbeit des Cultivirens verlangt werden mußten,

wenn die Kraft der Maschinen ausgenutzt werden soll. Smith's konnte an den Feldenden nicht gewendet werden, Howard's verlor alle Steuerbarkeit und Fowler's wurde so schwer und schwankend, daß er keine

regelmäßige Arbeit ergab. Dieß gelang erst mit der Construction der Fowler'schen Wendecultivatoren. Auch hier ruht der

Hauptrahmen des Instrumentes, ungefähr von Dreiecksform, auf 3 Rädern, von denen das

vordere zum Steuern dient. Die beiden Hinterräder stecken auf einer gemeinsamen

Achse, welche in 2 am Rahmen festgeschraubten Lagern ruht und außerhalb derselben,

an beiden Enden kurbelartig abgekröpft ist, so daß sozusagen der Kurbelzapfen die

Achse des Rades bildet. Eine Drehung dieser Welle wird, wie leicht zu sehen, ein

Heben oder Senken des Rahmens und damit ein Ausheben oder Eingreifen der an

demselben befestigten Cultivatorzinken zur Folge haben. Nun sind die beiden

Seilenden an den Enden eines doppelarmigen Zughebels befestigt, der in horizontalem

Sinne um einen festen, hinter dem Steuerrad gelegenen Zugzapfen drehbar ist. Die

relative Lage des Zugzapfens und Steuerrades ergab die Möglichkeit des Steuerns

selbst der breitesten Instrumente und bildet eines der wesentlichsten Elemente in

dieser Classe von Apparaten. Die Form des Zughebels führt das nach rückwärts

liegende, nichtarbeitende Seil am Instrumente vorbei und legt es nahezu in die

Linie, in der der Rückgang erfolgt. Wenn am Ende des Feldes angelangt, die zweite

Maschine zu arbeiten anfängt, so dreht sie zunächst den Zughebel in eine Position

senkrecht zur Mittellinie des Kultivators. Diese Bewegung durch eine Kette und ein

Segment auf die Welle der Hinterräder übertragen, dreht dieselbe um circa 100 Grad und hebt dadurch in der angedeuteten

Weise die Zinken aus dem Bogen. Jetzt dreht der Apparat, vollständig frei auf 3

Rädern stehend, nicht nur um, sondern schwingt zugleich seitlich vorwärts. Dabei

kommt der Hebel wieder in seine normale Stellung, gestattet das Zurückdrehen der

Hinterachse und das erneute Eingreifen der Zinken in den Boden.

Die wesentlich neuen Elemente des Apparates sind hiernach seine Steuerbarkeit durch

die relative Lage des Steuerrades und Zugzapfens, das Ausheben der Ackerwerkzeuge

beim Wenden durch den Zug des Seiles und das seitliche Verrücken des ganzen

Instrumentes durch das Wenden. Die Art und Anzahl der Zinken wird in der

mannichfachsten Weise variirt und das Princip für Häufelpflüge, Rübenheber, 16 Fuß

breite Grubbereggen, selbst für Combinationen von Säemaschinen und Cultivatoren

angewendet. Es bot nach langem Suchen die Möglichkeit, dem Ackergeräthe jede

beliebige der Kraft der Maschine entsprechende Breite zu geben und damit auch die

leichteren Operationen der Landwirthschaft in den Bereich der Dampfcultur zu

ziehen.

Ich muß befürchten, Sie bereits zu sehr mit Details ermüdet zu haben. Ich würde

diesen unangenehmen Erfolg sicher erreichen, wollte ich Sie mit der Beschreibung von

Specialgeräthen hinhalten, wie Walzen und Eggen, Drainagepflüge und Grubenzieher,

Wurzel- und Steinexstirpatoren, und was sonst auf diesem breiten Gebiete

bereits versucht und geleistet worden. Genüge es zu sagen, daß das Fowler'sche Doppelmaschinensystem in den letzten 10

Jahren die praktische Möglichkeit geboten und erprobt hat, sämmtliche

landwirthschaftlichen Bodenarbeiten durch die Kraft des Dampfes vollziehen zu

lassen, von der Urbarmachung des Waldbodens, dem Entwurzeln und Ausreißen von

Bäumen, dem Ausziehen von Steinen und losen Felsblöcken, vom ersten Aufbrechen alter Hutweiden oder

struppiger Präriematten, dem Ziehen von Drainageröhren und Bewässerungsgräben, bis

zum Pflügen und Cultiviren des gartenartig aufgelockerten Bodens, dem Eggen und

Walzen und selbst dem Säen und schließlichen Bestellen des Feldes. Wenn auch in

manchen Theilen, wie alles in der Welt, noch mannichfacher Verbesserung fähig und

fortwährend einer Menge durch locale Verhältnisse gebotener Modificationen bedürftig

– die breite Thatsache steht fest, daß die Bodenbearbeitung durch Dampfkraft

im Laufe der letzten 20 Jahre ein gelöstes Problem geworden ist.

Ueber den Werth der Dampfcultur gestatten Sie mir an dieser Stelle nur wenige Worte.

Denselben einzig nach den directen Kosten der Operation zu berechnen, wie es noch

immer häufig geschieht, wo man die Sache nur theoretisch kennt, ist eine ebenso

kurzsichtige als unrichtige Auffassung. Der Werth einer Sache, namentlich eines

Mittels zu bestimmten Zwecken, bestimmt sich nur einestheils nach ihren Kosten,

vielmehr aber nach ihrer Wirkung, ihren Resultaten, und in diesen liegt die

wirkliche raison d'être der Dampfcultur.

Die Vertiefung der Ackerkrume ist für die Landwirthschaft, was die Vermehrung des

Betriebscapitals für ein blühendes industrielles Geschäft ist. Sie kann nur durch

die Anwendung einer Kraft erzielt werden, welche bisher dem Landwirthe nicht zu

Gebote stand, denn die Multiplication der Zugthiere vor dem Pfluge verbietet sich

aus hundert praktischen Gründen.

Diese Vertiefung der Ackerkrume gibt nicht nur der Pflanze ein größeres Material, aus

dem ihre Wurzeln die nöthige Nahrung ziehen, sie wirkt auch in Betreff der

Nässenverhältnisse und der Temperatur der Ackerkrume überaus wohlthuend. Die

aufgebrochene Schichte des Bodens bildet gemäß ihrer losen Beschaffenheit einen

Schwamm, der in trockenen Jahren die Feuchtigkeit länger anhält, als bei seichter

Ackerung, während er in nassen Jahren umgekehrt dem überschüssigen Wasser einen

rascheren Abfluß nach unten öffnet. Auf diese Weise wirkt die Dampfcultur den zwei

Hauptursachen von Mißernten entgegen.

Ein anderer wesentlicher Vortheil derselben liegt in der Vermeidung der Fußtritte der

Zugthiere auf den zu bearbeitenden Feldern. Bei tiefem Pflügen mit Ochsen fallen auf

ein Joch circa 460,000 Fußtritte, welche

selbstverständlich die Tendenz haben, die Erde und den nie berührten Untergrund

namentlich zu consolidiren. So hat sich im Laufe von Jahrhunderten in jedem

wohlcultivirten Felde eine festgetretene Schichte unter der eigentlichen Ackerkrume

herangebildet, die dem verticalen Eindringen der Wurzeln die schädlichsten

Hindernisse entgegensetzen. Nicht allein dieß. Betrachtet man einen zertretenen und

zerfahrenen Feldweg nach einem Regenschauer, so erscheint derselbe voll von Pfützen,

das Bild einer regellosen Vertheilung des Wassers, während das danebenliegende Feld

ein verhältnißmäßig trockenes Aussehen hat. Eine ganz ähnliche Pfützenwirthschaft

würde es jedoch dem Auge darbieten, könnte dasselbe durch die Ackerkrume auf die

zerstampfte Pflugsohle desselben dringen. Derartige unregelmäßige Vertheilungen von

Wasser aber wirken im höchsten Grade nachtheilig auf die gleichförmige Temperatur

des Bodens, welche eine der ersten Bedingungen für ein geregeltes Gedeihen der

Culturgewächse ist, und die nur mit der Vermeidung von Zugthieren, durch eine

förmliche Gartencultur herzustellen wäre, wenn die Dampfcultur nicht dasselbe Ziel

erreichen würde.

Daß aus diesen Gründen die Wirkung der Dampfcultur durch die Vertiefung der

Ackerkrume, die Vermeidung der Fußtritte, die Drainage des nassen Bodens, das

Feuchthalten trockener Felder und schließlich durch die ermöglichte rasche und

rechtzeitige Ausführung der Culturarbeiten sich in den Erträgen nachweisen muß,

werden wenige praktische Landwirthe zu bezweifeln geneigt seyn. Hierdurch aber wird

die Allerweltsfrage: Was kostet das Dampfpflügen? auf ihren wahren Werth reducirt.

Was bringt das Dampfpflügen? Ein Plus von 10 bis 25

Procent ist eine erfahrungsgemäß festgestellte Thatsache. Ich kenne persönlich Fälle

– alte Zuckerrohrplantagen – wo der Mehrertrag 80 bis 90 Procent

betrug. So nahm es mich auch keineswegs Wunder, als ein praktischer Landwirth, dem

mehrjährige Erfahrungen in der Dampfcultur zu Gebote stehen, auf die Frage, was

kostet Sie eigentlich das Dampfpflügen? erwiederte – entre nous – es kostet mich eigentlich gar nichts. Es war dieß die

einzig richtige Antwort. Wo die Mehrerträge eines dampfgepflügten Feldes die Kosten

des Dampfpflügens nicht mehr als decken, gehört der

Dampfpflug allerdings nicht hin. Ich suche aber, bei richtiger Behandlung, dieses

Feld noch heute umsonst.

Um übrigens dennoch Anhaltspunkte über die directen Kosten des Dampfpflügens zu

geben, so muß vor Allem vorausgeschickt werden, daß dieselben in sehr beträchtlicher

Weise mit den Verhältnissen wechseln. In vielen Fällen sind sie geringer als der nur

selten richtig berechnete Preis der animalischen Arbeit, in anderen stellen sie sich

gleich, in wieder anderen müssen sie sich entschieden höher stellen. Die größere

oder geringere Schwierigkeit des Terrains, die Bodenbeschaffenheit, die Art der

Cultur, die Kosten des Personals und des Brennmateriales, die Zufuhr des Wassers,

der landesübliche Zinsfuß, die Zahl der jährlichen Arbeitstage, die etwaige

anderweitige Verwerthung der Maschinen – all' das sind Punkte, welche die Jahresbilanz

eines Dampfpfluges beeinflussen müssen, welche die Anwendung der Dampfcultur

erleichtern oder erschweren, gebieten oder unmöglich machen können. Es wäre Thorheit

zu behaupten, daß es sich heute darum handelt, die Millionen von Pferden, die wir

oben vorführten, in Ruhestand zu versetzen, gerade wie es unsinnig ist, dem

Dampfpfluge den stereotyp gewordenen Vorwurf zu machen, „daß er eben doch

noch nicht überall anwendbar sey.“

Anwendbar – ohne die nöthigen oft zu kostspieligen Vorarbeiten – ist er

nicht, wo das nöthige Land fehlt, um ihn zu beschäftigen, wo dieses Land gar zu

gebirgig und zerrissen – wo die Felder mit großen Steinen und Felsen besäet

sind – wo der Grund ein derart sumpfiger ist, daß auch entlang der Anwände

kein sicherer Standpunkt für die Maschinen gefunden werden kann – wo die

einzelnen Parzellen allzuklein und zerstückelt sind und bleiben müssen, wo häufige

Canäle und Flüsse, ohne die nöthigen Brücken, die Bewegung der Maschinen unmöglich

machen – wo kein Wasser – oder wo kein Brennmaterial für die Maschinen

zu schaffen und schließlich, wo kein Capital oder wo kein Unternehmungsgeist für

nützliche und sich rentirende Anlagen vorhanden ist – überall, wo die eine

oder andere dieser Bedingungen in hervorragender Weise auftritt, wird das Gebiet dem

Ochsen nicht streitig gemacht werden können.

Dagegen anwendbar ist die Dampfcultur überall, wo immer sich eine intensive

Wirthschaft anbahnt, wo der Werth der Tiefcultur erkannt wird, wo Wasser und

Brennmaterial und die wenigen intelligenteren Arbeiter zu beschaffen sind, welche

eine Schaar der bornirteren Classe zu ersetzen haben, wo entweder der

Großgrundbesitz oder die Combination kleinerer Landwirthe über das nöthige Capital

verfügt. Der so abgegrenzte Bereich aber ist mehr als genügend für eine große

volkswirthschaftliche Neuerung.

Doch zurück zur directen Preisfrage, die sich in Kürze nur durch ein specielles

Beispiel abwickeln läßt. Auf englischem, mittelschweren Boden, bei englischen

Kohlenpreisen und Lohnverhältnissen stellt sich Leistung und Preis derselben

inclusive Interessen und Amortisation eines 14pferdigen Apparates beiläufig wie

folgt:

14- bis 16zölliges tiefes Pflügen circa 3/4 Joch

per Stunde. Kohlenverbrauch 3 bis 4 Centner per Joch, Kosten der Arbeit per Joch 10 bis 14 fl.

8- bis 10zölliges tiefes gewöhnliches Pflügen 1 bis 1 1/4 Joch per Stunde, Kohlenverbrauch 1 1/2 bis 2 1/2 Centner per Joch, Kosten 4 bis 8 fl. per Joch.

14zölliges tiefes Cultiviren 1 bis 1 1/4 Joch per Stunde,

Kohlenverbrauch 1 1/2 bis 2 1/2 Ctr. per Joch, Kosten 5

bis 9 fl. per Joch.

7- bis 10zölliges Cultiviren 1 1/2 bis 2 1/2 Joch per Stunde, Kohlenverbrauch 1 bis 2 Ctr. per

Joch, Kosten 3 bis 5 fl.

4- bis 5zölliges Cultiviren 3 bis 4 Joch per

Stunde, 1/2 bis 1 Ctr. Kohle per Joch, Kosten 2 bis 3

fl.

Eggen und Walzen 3 bis 4 Joch per Stunde, 1/2 Ctr. Kohle

per Joch, 1 1/2 bis 2 fl.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß in England fast jede Art von Dampfcultur direct

billiger ist, als die entsprechende Pferdearbeit. In Frankreich und Deutschland kann

die mittlere und tiefe Cultur als direct billiger mit Dampf herzustellen betrachtet

werden. In Oesterreich ist es jedenfalls die eigentliche Tiefcultur. Wie wenig aber

hierin der wirkliche Maaßstab für den Werth der Sache liegt, habe ich oben

nachzuweisen gesucht.

Zum Schlusse erlauben Sie mir, einige Worte über die factische Verbreitung des

Dampfpfluges beizufügen. England, seine eigentliche Geburtsstätte, ist natürlich

trotz mannichfach ungünstiger Verhältnisse bis jetzt seine bevorzugte Heimath

geblieben. Der hügelige, häufig nicht tiefgrundige Boden des Landes, die kleinen,

unregelmäßig umzäunten Felder, die keineswegs großen Güter der einzelnen Pächter und

Gutsbesitzer, der zähe Conservatismus des Bauern, welcher keineswegs dem Neuen so

hold ist, als man sich auf dem Continente einbildet, all' das war der Sache im

Anfang ebenso hinderlich, als die Reihe von Fehlgriffen, die im technischen Gebiete

während der Entstehungszeit des Dampfpfluges unvermeidlich waren, und für welche der

englische Landwirth wie der englische Maschinenbauer zunächst schweres Lehrgeld zu

bezahlen hatten. Dagegen förderlich war dort die Neigung und das angeborene Talent

jeder Classe der Bevölkerung für Alles, was Maschinen heißt; die Mittel, der Muth

und die Ausdauer, die dort einer großen, schwer durchzuführenden Idee, wie in

wenigen anderen Ländern zu Gebote stehen, und die Möglichkeit, durch den Welthandel

sofort fast jedes ackerbauende Land der Erde bis zur thätigen Theilnahme für die

Sache zu interessiren. Förderlich und nicht zu unterschätzen war ferner das

ermuthigende Interesse welches die landwirthschaftlichen Gesellschaften besonders

die Royal agricultural Society of England dieser, wie

jeder fortschrittlichen Bewegung entgegenbrachten. So hatten sich selbst vor der

Erfindung der Doppelmaschinenapparate eine beträchtliche Anzahl der größeren Güter

des Landes auf Dampfcultur eingelassen, während mit dem letzten großen Schritt die

praktische Möglichkeit des Miethpflügens geboten war, die derzeit von über 100

Gesellschaften und Unternehmungen, von welchen Einzelne mehr als 20 Dampfpflüge

beschäftigen, in blühendem Schwunge erhalten wird.

Selbst in der ersten Zeit regte sich in den englischen Colonien, vor Allem in

West-Indien und dem südamerikanischen Festlande dringend das Bedürfniß nach

Dampfcultur. Unter den Tropen ist das Zugthier für harte Arbeit werthlos. Tiefcultur

dagegen ist namentlich für das Zuckerrohr von höchstem Werthe und muß häufig durch

die kostspieligste Handarbeit erzielt werden. Kein Wunder daher, daß die

intelligenteren Pflanzer des Westens gierig nach dem gebotenen Mittel griffen, die

Gabel und Haue des theueren Negers zu ersetzen und sich nicht sobald durch locale

Schwierigkeiten abschrecken ließen. Demerara bot den

ersten Angriffspunkt. Hier, wo die flachen tiefliegenden Felder von hundert

Entwässerungscanälen durchschnitten sind, wurden die Pflugmaschinen in Barten

montirt, um das Ackergeräthe zwischen zwei Canälen hin- und herzuziehen. Auf

den westindischen Inseln, wo das Rohr, wie die Reben am Rhein an den vulcanischen

Bergen hinaufwächst, hatte ich vor 4 Jahren Gelegenheit Felder zu cultiviren, die

mir eher für die Gemsenjagd geeignet schienen, und doch bilden diese Inseln heute

eine regelmäßige Abzugsquelle für Dampfculturgeräthe. Aus ähnlichen Gründen hat in

den letzten Jahren auch Peru und über Buenos Aires auch Bolivia und Paraguay eine

nicht unbeträchtliche Zahl von Apparaten eingeführt.

Weniger Glück hatte der Dampfpflug in den Vereinigten Staaten. Im Westen auf den

ausgedehnten Präriefarmen ist das übliche landwirthschaftliche Raubsystem jeder

intensiven Cultur feind. Dabei existirt auf den großen Complexen nicht das nöthige

Capital, ohne welches die Dampfcultur sich einfach verbietet. Im Süden, in den

Baumwoll- und noch mehr in den Zuckerdistricten wären die

landwirthschaftlichen Verhältnisse der Sache überaus günstig. Dort aber erschweren

die seit dem Kriege herrschende und noch immer nicht überwundene allgemeine

Verarmung der größeren Besitzer und die unsinnigen Zollverhältnisse die Einführung

der englischen Apparate, während die amerikanischen Versuche sich bis vor Kurzem

noch auf experimentellen Irrwegen bewegten und nie auf einen grünen Zweig gekommen

sind.

Ein in so vielen anderen Beziehungen merkwürdiges Land wurde es auch für den Absatz

von Dampfpflügen. Im Jahre 1862 hatte ich Veranlassung in Aegypten den ersten

Doppelapparat – den zweiten, der überhaupt gebaut wurde – in Gang zu

setzen, nachdem wenige Monate zuvor eine Clipdrummaschine daselbst ein nicht sehr

glückliches Debut gemacht hatte. Bald, in Folge der damaligen enormen

Baumwollpreise, einer

das Land verwüstenden Rinderpest und des thätigen Interesses, welches Halim Pascha,

der Onkel des Vicekönigs und dieser selbst an der Sache nahm, gingen buchstäblich

Hunderte von Dampfpflugmaschinen nach Aegypten, von denen allerdings nicht alle ihre

Thätigkeit begannen und viele sie nach wenigen Jahren wieder eingestellt haben. Man

muß die dortigen Verhältnisse näher kennen, um dieß zu begreifen. Mit dem Sinken der

Baumwollpreise nach dem amerikanischen Kriege nahm das Agriculturwesen des ganzen

Landes eine andere Richtung. Kaum errichtete Fabriken wurden abgeschlossen und

vergessen. Ganze Districte versanken wieder in Sand und Klee. Jetzt ist es das

Zuckerrohr, das auf den kolossalen Besitzungen des Vicekönigs auch dem Dampfpflug

wieder einen neuen Impuls gibt, so daß trotz der Hunderte in diversen Theilen des

Landes thätigen oder stehenden Dampfpflugapparate erst vor 12 Monaten wieder 22

derartiger Maschinen in Aegypten abgeliefert werden konnten.

In Deutschland zwar etwas hingehalten durch die Kriegsperiode, hat die Sache seit dem

Jahre 1869 ernstlich und unbestreitbar Boden gefaßt. Nahe an 50 Apparate sind in

diesem Augenblick in verschiedenen Theilen des Reiches thätig, namentlich in den

Rübenculturdistricten, wo eine tiefe Bearbeitung des Bodens unumgänglich nothwendig

geworden und wo der industrielle Betrieb der Wirthschaften eine richtige Auffassung

der Sache angebahnt hat. So sind, am Rhein entlang, trotz der Zerstückelung der

Complexe 7, an der Oder, trotz der schwierigen Terrainverhältnisse 8 und um

Magdeburg und Halberstadt nicht weniger als 19 Dampfpflüge im Betrieb. Dieß,

namentlich der letztere, sind Districte, wo man notorisch zu rechnen weiß. Dort

gerade aber schreckt die Anlage eines verhältnißmäßig großen Capitals, dessen

Rentabilität sich nachweislich feststellt, weniger ab, als in rein

landwirthschaftlichen Gegenden, in denen man häufig und leider noch viel zu sehr von

der Hand in den Mund lebt.

Auch Oesterreich schließt sich diesem landwirthschaftlichen Fortschritte des

Nachbarlandes an. Besonders war es die Administration Sr. kgl. Hoheit des Erzherzogs

Albrecht, die muthig für die wohlerkannten Interessen der heimischen Landwirthschaft

mit gutem Beispiel voranging, ein Schritt, der sich auch, wie zu erwarten, vom

einfachen Standpunkte des Soll und Habens gerechtfertigt hat. Bereits sind 3 der

größten Apparate auf den erzherzoglichen Gütern in Thätigkeit, während der vierte,

für die Altenburger Complexe bestimmt, in der Ausstellung als, wie ich hoffe, nicht

unwürdiger Repräsentant englischer technischer Productivität und österreichischen

landwirthschaftlichen Unternehmungsgeistes figurirt. In ähnlicher Weise wird auch auf den Gütern

Sr. Maj. des Kaisers Ferdinand, sowie von einigen der hervorragendsten

landwirthschaftlichen Größen Böhmens und Mährens, wie Schöller in Czakovitz, Robert in Selowitz und

Ritter v. Horsky, vorgegangen.

Spanien und Rußland, Rumänien und die Walachei, sowie Ost-Indien und

Australien haben alle in reger Weise begonnen, das Beispiel, das der Westen Ihnen

gibt, nachzuahmen. Jedes dieser Länder bietet Veranlassung zu besonderen Studien,

zur Bekämpfung besonderer Schwierigkeiten. Hier ist es das eigenthümliche

Brennmaterial, dort der Mangel von Wasser, hier das Personal, dort außerordentliche

Terrainverhältnisse, aber überall und mit jedem Tage mehr wachsen die Verhältnisse

einem Bedürfnisse entgegen, das in allen Zweigen des technischen, industriellen und

landwirthschaftlichen Lebens das Reich des Dampfes, des eigentlichen Motors unseres

Jahrhunderts erweitert. Wenn ich im Dienste dieses Meisters, der zugleich der

treueste und geschäftigste Diener der arbeitenden Menschheit geworden, Sie meine

Herren länger als billig in Anspruch genommen, so werden Sie mir's vergeben müssen,

als Collegen und Mitarbeiter am großen Werke, um der 20 Millionen Pferdekräfte

willen, die uns auf dem besprochenen Gebiete zum Kampfe herausfordern.

Tafeln