| Titel: | Das Erdbohren am Seil; von Friedrich Julius Noth. |

| Fundstelle: | Band 210, Jahrgang 1873, Nr. LXVI., S. 425 |

| Download: | XML |

LXVI.

Das Erdbohren am Seil; von Friedrich Julius

Noth.

Aus dem berg- und hüttenmännischen Jahrbuch der

Bergakademien zu Leoben, Pribram und Schemnitz, 1873, Bd. XXI S.

231.

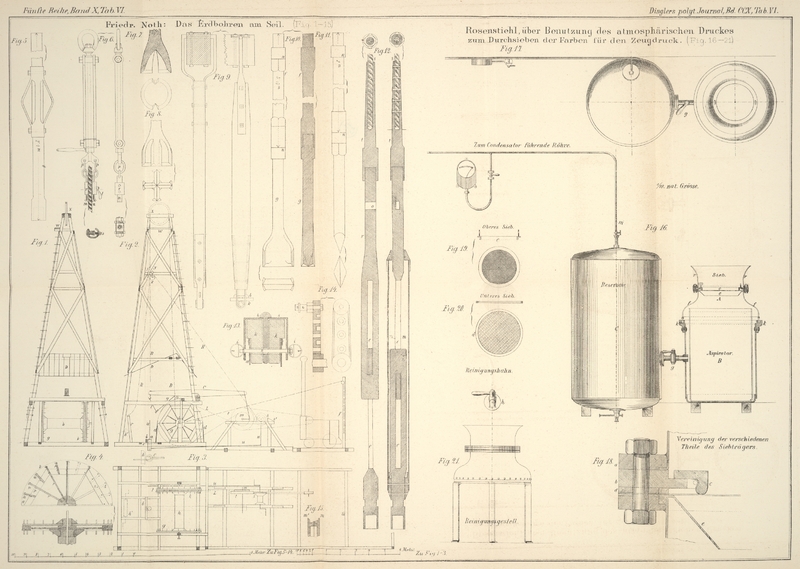

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Noth, das Erdbohren am Seil.

Im Berg- und Eisenbahnwesen spielt das Erdbohren eine immer bedeutendere

Rolle, so daß sich die neuere Technik vielfach mit Verbesserung der alten und

Erfindung neuer Verfahrungsarten befaßt, welche Ersparniß an Zeit und Kosten

bezwecken sollen.

Die Anwendung des Erdbohrens würde eine viel häufigere seyn, als sie schon ist, wenn

mittelst eines Verfahrens in kurzer Zeit mit verhältnißmäßig geringen Kosten eine

größere Tiefe erbohrt werden könnte. Der ungemeine Zeitverlust, durch An- und

Abschrauben der Bohrstangen verursacht, gab Anlaß, daß man auf die in primitiver

Weise übrigens schon längst bei alten Völkerschaften angewendete Methode des Erdbohrens am Seil zurückkam.

Man wendet die Seilbohrmethode, wie sie in den Bergöldistricten Amerika's namentlich gebräuchlich ist, seit einer Reihe von Jahren im

Zwickauer Kohlenbecken in Sachsen, am Rhein, in den Bergöl-Zonen Galiziens mit großem Vortheile an, und ich ziehe sie unter gewissen

Verhältnissen allen bisher bekannten Bohrmethoden vor, erwähne aber gleich Eingangs,

daß dieselbe vor Allem genaue Beobachtung der vorliegenden geologischen Verhältnisse

durch einen Bergmann, der nicht bloß Maschinist ist, und besondere Uebung erheischt,

wenn sie nicht verunglücken soll.

Auch ist der Einwand begründet, welchen man gegen die Vortheilhaftigkeit der

Seilbohrmethode gewöhnlich macht, daß bei größerer Tiefe die Ausdehnungen des Seiles

der Wirkung des Bohrers Eintrag thun, doch vermindert man den schädlichen Einfluß

theils durch langsameres Aufholen des Bohrers beim Bohren, theils durch Anwendung

eines Drahtseiles anstatt des Hanfseiles und endlich durch das regelmäßige Umsetzen

des Bohrmeißels am Drahtfeil vermittelst des Freifallstückes von Fauk.

Ich habe die Seilbohrung bisher nur für 0,08 bis 0,26 Meter weite Bohrlöcher

angewendet, kann sie also aus eigener Erfahrung für diese Grenze anempfehlen, ob ich

gleich nicht in Abrede stellen will, daß unter Anwendung von Drahtfeilen die

Dimension der Bohrmeißel gleichgültig seyn dürfte.

Unter 0,26 Met. Bohrdurchmesser empfehle ich getheerte Hanffeile mit Kabelschlag. Es

genügt, die Stärke des Hanffeiles 0,04 Met., für ein Drahtfeil 0,02 Met. Durchmesser

zu nehmen. Als Motor nehme man eine 6- bis 8pferdige Locomobile, mit

Vor- und Rückwärtssteuerung eingerichtet. Bohrinstrumente lieferte mir

Maschinenfabrikant Peterseim in Krakau, sowie alle

Eisentheile zur Bohreinrichtung.

Was die Bohrhütte anlangt, wolle man Raum für eine Schmiede und für Arbeiterwohnung

belassen; im Uebrigen sind die Dimensionen gleichgültig, keineswegs aber diejenigen

des Bohrthurmes, auf dessen Beschreibung ich bei Erklärung der Bohrmanipulation

zurückkomme.

Gestatten die oberen Schichten einer Bohranlage das Graben eines Schachtes von circa 10 Met. Tiefe ohne erhebliche Schwierigkeit, so

hebe man diesen Bohrschacht aus, setze einen Bohrtrichter von 0,28 Met. lichter

Weite ein und beginne zu bohren. Erschwert jedoch der Zufluß des Wassers ein Senken

dieses Schachtes oder will man überhaupt gleich von der Oberfläche der Erde zu

bohren beginnen, so stellt man innerhalb des Bohrthurmes den Bohrtrichter auf,

beginnt zu bohren und treibt den mit einem Stahlschuh versehenen Bohrtrichter a

Fig. 2

nach.

Beabsichtigt man Wasser abzusperren, was namentlich beim Erbohren von Thermen, von

Quellen Mineral- oder Trinkwassers, besonders von Bergöl in Frage kommt, so

fange man mit einem größeren Bohrer an, als der Durchmesser des beabsichtigten

Bohrloches beträgt, und ist man unter die wasserführenden Schichten gelangt, so

bohre man 1 bis 2 Met. tiefer, ohne jedoch den Bohrmeißel zu schärfen, so daß er

sich auf dasjenige Maaß verjüngt, mit welchem man die Bohrung betreiben will.

Hierdurch entsteht ein conisches Bohrloch, in welches man sofort einen Bohrtrichter

einsetzt, der ebenfalls correspondirend dem verjüngten Bohrloche conisch verläuft,

sich an die Bohrlochwände dicht anschließt, so daß man mit Hülfe dieses einfachen

Verfahrens das Wasser vollständig absperrt.

Selbstverständlich muß auch dieser Bohrtrichter circa

0,28 Met. lichte Weite besitzen, mithin um etwa 0,01 bis 0,02 Met. weiter als das

beabsichtigte Bohrloch seyn.

Soll das Bohren beginnen, so verbindet man das Seil s

Fig. 12 mit

dem Seilstück t, indem man das erstere mit Hanf

umwickelt, in die Oeffnung des Seilstückes dreht und Nieten durchschlägt; hierauf

schraubt man die Rutschschere r mehrere Gewinde an das

Seilstück (auch Seilhalter genannt), hängt das Werkzeug in's Bohrloch bis zu der

Oeffnung o, durch welche man einen Eisenstab schiebt,

auf dem die Schere beim Festschrauben ruht. Man schraubt jetzt fest mittelst eines

Schlüssels und gibt zuletzt noch ein Paar Schläge mit dem Hammer zur

Versicherung.

Nach meinem System sind die Rutschscheren mit einem Mantel m

Fig. 12

umgeben, um die vorstehenden Theile, namentlich den oberen Theil der Schere vor

seitlicher Ablenkung, und den Rutschraum e, e vor

herabfallenden Steinen zu schützen. Auf gleiche Weise oder durch Anbringung einer

Führung schütze ich den Fallschirm am oberen Theile des Fauk'schen Freifallinstrumentes.

Hat man die Schere wieder aus dem Bohrloche gezogen, so schraubt man die Schwerstange

f

Fig. 10 und

nach dieser einen der Meißel an. Um das An- und Abschrauben der Gewinde mit

wenig Leuten und leicht bewerkstelligen zu können, ist ein 0,3 Met. hoher Balken b

Fig. 2 auf

zwei mit Einschnitten versehenen Balken des Schachtgeviertes durch Bolzen und Keile

so festgehalten, daß er sich nicht bewegen kann.

In dem Balken b befindet sich gegenüber vom Bohrloche ein

Einschnitt zum Einlegen eines Bohrschlüssels c, welcher

über den Bohrtrichter unter den Ansatz n

Fig 10, 11 eines jeden

Instrumentes gelegt wird, während man mit Hülfe eines anderen Schlüssels

anschraubt.

Man versäume nie bei Anwendung des Schraubenverschlusses, nach dem festen Anschrauben eines

Instrumentes noch einige Schläge mit einem Hammer zu geben.

Anstatt des Schraubenverschlusses gebe man beim Bohren in lettigem, weichen,

anhaftenden Gestein Keilverschluß, um das Loslösen des Bohrmeißels zu umgehen.

Hat man schließlich das Bohrwerkzeug an die Schwerstange befestigt, so hebt man den

Bohrer an, zieht den Schlüssel hervor und läßt den Bohrer in die Tiefe bis vor Ort

des Bohrloches unter beständigem Bremsen. Die Bremse ist ein eisernes Band d

Fig. 2 von

0,05 Met. Breite und 0,004 Met. Stärke, das sich über einen Theil des mit einer Spur

am Umfang versehenen Rades g anlegt, wenn man den

einarmigen Hebel e niederdrückt, was mit dem Fuße

geschehen kann. An der Peripherie des Rades g sind

Handhaben angebracht, mittelst welcher ein Arbeiter leicht im Stande ist, die

gesammten Bohrwerkzeuge aufzuholen. Das Bremsrad g sitzt

auf einer hölzernen Welle h

Fig. 3, deren

Durchmesser 0,4 bis 0,6, auch 0,9 Met. beträgt, sich jedoch nach der Seilstärke und

Schwere der Bohrwerkzeuge richtet. Ueber diese Welle wickelt sich das Bohrseil B (s. Fig. 2), und zwar

derjenige Theil desselben, welcher der Tiefe des Bohrloches entspricht, auf der

gegen das Bremsrad zu gelegenen Seite, während der übrige vorläufig nicht verwendete

Theil des Bohrseiles auf die andere Seite der Welle gewunden ist. Auf dem anderen

Ende der Seilwelle h sitzt ein Holzrad k, welches durch Fig. 4 in doppeltem

Maaßstab dargestellt ist und zur Uebertragung der Bewegung von der eisernen Scheibe

m dient, wozu man ein Hanfseil verwende.

Das Rad k

Fig. 4 besteht

aus Speichen r, an welche beiderseits Pfosten p p, die äußeren rund zugeschnitten, angelegt und durch

Schrauben s verbunden sind; u sind Handhaben zur Drehung des Rades. Ist der Arbeiter in besonderen

Fällen nicht im Stande, den Bohrer durch Drehen des Rades mittelst der Handhaben u aufzuholen, so setzt er zwischen zwei von den Speichen

r einen Hebel ein, und damit dieser bei der Drehung

des Rades nicht abrutsche, auch die Speichen nicht weichen, gibt man den Schrauben

s, s die in Fig. 4 verdeutlichte

Stellung.

Erst nachdem man den Bohrer etwa 1 Met. hoch mit der Hand angehoben und sich

überzeugt hat, daß derselbe im Bohrloche frei spielt, holt man ihn mit der Maschine

auf, überschreite aber eine Geschwindigkeit von 0,5 Met. pro Secunde nicht. Beim Aufholen des Bohrers unterlasse man nie, den

Bohrmeister anzuhalten, daß er sein Augenmerk auf die Bewegung des Bohrseiles

richte, nöthigenfalls sogleich bremse und durch Einlegen des Sperrklotzes o

Fig. 2 in die

Speichen des Rades die Bewegung der Hauptwelle hemme.

Um die Uebertragung der Bewegung von der Scheibe m auf

das Rad k

Fig. 3

plötzlich aufheben zu können, ist neben der festen Scheibe m noch eine Losscheibe m' in der Weise

angebracht, wie Fig. 15 zeigt; der äußere Kranz ist doppelt so hoch, als das Seil stark

ist, und verhindert das Herabgleiten des Seiles von den Scheiben; der innere

gemeinschaftliche, nur um die einfache Seilstärke erhöhte Kranz bildet die Führung

des Seiles.

Ist der Bohrer vor Ort hinabgelassen, so spanne man das Bohrseil gehörig an, wovon

sich der Bohrmeister selbst überzeugen soll, und befestigt das Bohrseil B an die Nachlaßschraube Fig. 6, nachdem man den

Balancier C

Fig. 2 durch

die Balancierstange mit der Kurbel verbunden hat. Die Nachlaßschraube zeigt Fig. 6, die

Balancierstange Fig.

9 und die Kurbel Fig. 14 im Detail.

Um die beiden letzteren rasch mit einander verbinden zu können, entfernt man vom

Kurbelzapfen z

Fig. 14 den

Vorstecker und die Scheibe, bringt, nachdem man den Keil k

Fig. 9

entfernt und die Beilage b emporgeschoben hat, die

Oeffnung über den Kurbelzapfen, und schiebt wieder den Keil k ein, den man am Rückwärtsgehen durch Einstecken eines Stiftes zwischen

Beilage und Keil oder durch eine Schraube am Bügel verhindert. Endlich schiebt man

die Vorlegscheibe an, steckt den Vorstecker ein und entfernt die Kurbel vom todten

Punkte.

Der Balancier ist ein Stamm von 6 bis 8 Met. Länge; in der Mitte, d.h. am Drehpunkte

0,4 bis 0,5 Met., an den Endpunkten 0,2 bis 0,25 Met. Stärke. Der Querbalken des

Bohrthurmes Fig.

2, auf welchem sich der Balancier bewegt, kann nöthigenfalls unterstempelt

werden, wenn man den Balancier sehr rasch gehen, wie beim Pumpen bis 120 Spiele

machen läßt. Am Ende des Balanciers, welches lothrecht über dem Bohrloche schwebt,

hängt an einem starken Haken die Nachlaßschraube l

Fig. 6. Ist

das Bohren unterbrochen, so hängt man die Stellschraube an den eisernen Haken q, der an jener Seite des Balancier angeschraubt ist, an

welcher das Bohrseil sich nicht abwickelt.

Das Befestigen des Bohrseiles an der Nachlaßschraube Fig. 6 muß mit besonderer

Achtsamkeit geschehen; es wird durch die Seilklemmer m,

n bewirkt, von denen der eine in an dem eisernen geöffneten Mantel r festgenietet, der andere beweglich ist, also mit

Leichtigkeit aus dem Mantel r genommen werden kann.

Beide Seilklemmer sind an der inneren Fläche mit Zähnen versehen; damit diese jedoch

das eingelegte Seil nicht verletzen, legt man noch ein Paar dünne, halbkreisförmig

gebogene Holzkeile zwischen sie und das Bohrseil, und schraubt nun erst den

Seilklemmer

n vermittelst eines oder zweier Schräubchen t fest gegen das Bohrseil.

Hierauf läßt man das Bohrfeil mehrere Meter nach, denn der Bohrer hängt bereits am

Balancier, steckt einen hölzernen Krückel durch die Ringe p,

p, Fig.

6, läßt die Maschine langsam an und rückt bei jedem Hub das Bohrfeil um

etwa 1/8 Drehung mittelst jenes Krückels um. Sobald man sich aber sowohl durch ein

am Bohrseile beim früheren Bohren gemachtes Zeichen, als durch den regelmäßigen Gang

und Schlag des Seiles überzeugt hat, daß das Ort und das Bohrloch überhaupt sich im

guten Zustande, sowie es der Bohrer verlassen hat, befinde, kann man die Maschine

schneller gehen lassen.

Zur Führung des Seiles dienen zwei Holzklötze k

Fig. 13,

welche an der Mündung des Bohrtrichters a aufgelegt

werden und eine runde Oeffnung freilassen. Ist das Bohrloch zu verschließen, so legt

man auf die Holzklötze das Band s, bringt an Stelle des

Seiles den Bolzen b, steckt die Schiene n quer durch und hindert deren Herausziehen durch zwei

Schlösser i, oder deren eines, wenn die Schiene auf

einem Ende einen Kopf hat.

Die Geschwindigkeit, mit welcher gebohrt werden soll, ist so gut wie die Bestimmung

der Gattung von Bohrmeißeln Sache des leitenden Ingenieurs. Im Allgemeinen führe ich

hier an, daß man für weiche Schichten, lettige Gesteinsarten Meißel Fig. 11 ohne Backen

anwendet und höchstens 30 Spiele pro Minute bei 0,5 Met.

Hubhöhe gibt. Bei je 0,3 Met. erbohrter Tiefe schlämmt man aus und glättet durch den

Nachnahme-, auch Vollbohrer genannt Fig. 7, die etwa

verbliebenen Unebenheiten des Bohrloches aus. Diesen Bohrer lasse man nicht über 10

Spiele pro Minute machen, auch sehr langsam in das

Bohrloch laufen. Die ungefähre Leistung beträgt innerhalb 24 Stunden Arbeit 6 Met.

bis zu einer Tiefe von 800 Met.

Ist dagegen das Gestein härter, so bohre man mit dem einschneidigen Backenbohrer Fig. 10,

löffele so oft 0,23 Met. erbohrt wurden, und glätte alle Meter erbohrte Tiefe mit

dem Vollbohrer aus. Man gebe 0,5 Met. Hubhöhe bei 30 bis 40 Spielen. Die Leistung

beträgt immerhin in 24 Arbeitsstunden 4 Met., erreicht jedoch in gleichartigen

weichen Gesteinsmassen auch 8 Met. Ist nämlich das Gestein ganz gleichartig, weich,

ohne jedoch lettig zu seyn, so vermindert man die Hubhöhe, gibt bis 50 Spiele,

arbeitet bloß mit einem Bohrmeißel welcher breite Backen hat, schlämmt aber ebenso

häufig als gewöhnlich aus. Als Maximum der Leistung beobachtete ich im sandigen

Schieferthon 12 Met.; doch ist dieser Fall nur als vereinzelter, nicht als normaler

zu betrachten; es

gehören dazu außer diesen günstigen Gesteinsverhältnissen auch vor Allem geübte

Arbeiter, geschickte Leitung, vorzügliche Bohrinstrumente und eine gute

Bohreinrichtung.

Bei hartem Gestein nehme man den Kreuzbohrer Fig. 8, gebe 30 bis 50

Spiele (durchschnittlich also 40 Spiele), aber nur 0,3 Met Hubhöhe und nehme

nöthigenfalls noch eine zweite Schwerstange zur ersten, wenn deren Gewicht zu gering

seyn sollte. Schon nach 0,15 Met. Bohrung ziehe man den Bohrer heraus und schlämme

rein aus, gebe, wenn die Schneiden des Bohrers nicht mehr scharf, oder die Backen

abgeschliffen sind, unbedingt einen zweiten bereit gehaltenen Bohrer. Ich kann nicht

genug aufmerksam machen, daß es für eine Bohrung sehr nachtheilig werden kann, wenn

man den über 2 Millimet. abgeschliffenen Bohrmeißel nochmals arbeiten läßt. Vor dem

Einhängen eines Bohrers soll ein gewissenhafter Aufseher oder Bohrmeister, welcher

die Arbeit nicht in Accord habe, mit einem rund ausgeschnittenen Blechmaaße den

Bohrlochdurchmesser prüfen. Auch verabsäume man nicht, nach je 0,3 Met. erbohrter

Tiefe den Vollbohrer anzuwenden. Die Leistung der Seilbohrmethode bei hartem Gestein

(hier Karpathensandstein) bis etwa 300 Met. beträgt durchschnittlich innerhalb 24

Arbeitsstunden 1 Met., vorausgesetzt daß man Umsatzbohrer und Drahtseil

anwendet.

Im Falle stehende Schichten oder Gesteine mit Rutschflächen, Gesteinslinsen, häufige

Wechsellagerungen zu durchbohren sind, gebe man an die Bohrstange Fig. 11 noch die

Bohrstange Fig.

5, welche eine Führung besitzt, die man um 0,04 Met. enger macht als der

Durchmesser des Bohrloches beträgt. Bei dem weiteren Verlaufe der Bohrung und etwa

verengtem Durchmesser staucht man die genannte Führung im selben Verhältniß

zusammen. Zum Schutze der Scheibe an den Freifallstücken ist das von mir angebrachte

Führungsstück der Schwerstange ein starker eiserner Mantel von elliptischen

Querschnitte der langen, von kreisrundem Querschnitte der kurzen Achse.

Ein großer Vortheil dieser Bohrmethode außer ihrer Einfachheit und Gefahrlosigkeit

liegt weiter darin: – daß man die Bohrlochswände wenig beschädigt, wie dieß

bei Gestängbohrungen unläugbar in viel stärkerem Grade der Fall ist; – daß

man wegen des geringen Zeitverlustes beim Aufholen und Einlassen des Bohrers

häufiger frische, scharfe Bohrer einhängt: – und endlich, daß man das dem

Vordringen des Bohrers sehr nachtheilige Bohrmehl vom Ort des Bohrloches ohne großen

Zeitverlust häufig auslöffelt.

Das Auslöffeln oder Ausschlämmen des Bohrmehles erfolgt sehr einfach dadurch, daß man

den Schmandlöffel r

Fig. 2 in das

Bohrloch hinabläßt und

wieder aufholt, je nachdem man die Maschine Vor- oder rückwärts steuert, und

die Bewegung durch Anpressen der hölzernen Frictionsscheibe s an die Transmissionsscheibe t vermittelst

des Hebels u regulirt oder durch Anpressen an einen in

entgegengesetzter Richtung angebrachten Holzklotz s'

ganz und sofort hemmt. Die Löffelseilwelle, an welcher die Scheibe s befestigt ist, ruht mit dem einen Zapfen in einem

festen Lager, während das entgegengesetzte Lager in einer Bahn beweglich ist und

zwar durch die Hebel und Stangen u, u. Als Löffelseil

nehme man ein 0,01 Met. starkes Drahtseil, bewirke die Verbindung desselben mit dem

Löffel r nur dadurch, daß man das Seil durch die

Oeffnung am Bügel steckt und am Ende des Seiles einen festen Bund knüpft. Bei dem

Löffeln rathe ich, die Maschine nicht über 120 Spiele machen zu lassen; ich gehe

nicht über 80 Spiele pro Minute und gebe der

Löffelseilwelle einen Durchmesser von 0,3 Met.

Die verschiedenen Arten Schmandlöffel setze ich als bekannt voraus oder verweise auf

jedes Werk über Erdbohren, gehe dagegen zur Beschreibung des Bohrthurmes Fig. 1 bis 3 über.

Der Bohrthurm sey für tiefere Bohrungen oder überhaupt für solche, bei denen

voraussichtlich Verröhrungen vorkommen werden, 15 bis 16 Met. hoch, das untere

Gevierte, auf welchem die 4 Bohrsäulen stehen halte ungefähr 5 Met. im Quadrate. An

einer Säule sind zum bequemen Hinaufklettern Sprossen angebracht und oben eine durch

eiserne Bänder gehaltene Pfoste w zum bequemen

gefahrlosen Auftreten beim Schmieren des Zapfens am Rade x, über welches das Bohrseil läuft. An dem Querriegel y hängt das Rad z, bei

welchem nur bemerkenswerth ist, daß zwei von der Rollenachse schräg aufsteigende

Bügel ein seitliches Abgleiten des Löffelseiles R,

welches über das Rad z läuft, verhindern.

Bloß der untere Theil des Bohrthurmes ist mit Bretern zu beschlagen, auch gibt man

ein Dach D, lasse jedoch zwei Oeffnungen darin zum

freien Spiel der beiden Seile. Die Entfernungen der horizontalen Riegel des Gerüstes

von einander sind so gewählt, daß man später die Verröhrung rasch und sehr genau

ausführen kann. Auch ist rathsam, neben der Rolle y eine

zweite Reserverolle y' anzubringen, um bei etwaigen

Unfällen mit Hülfe eines neben dem Bohrloche aufgestellten Haspels h' und eines über die Rolle y' geführten Seiles ohne Rücksicht auf Bohr- und

Löffelseilvorrichtungen sich behelfen zu können.

Die Verröhrung des Bohrloches bildet zwar einen wesentlichen Theil des Bohrwesens,

ist aber allgemein bekannt und ich führe hier nur an, daß man möglichst lange

Blechtafeln, auf einer Maschine trichterförmig gebogen, in einander stecke, doppelt

verniete und beim Einlassen in's Bohrloch darauf achte, daß stets die inneren Kanten oder

Enden der Blechtafeln nach unten zu kommen.

Bei der unverletzten Beschaffenheit der Bohrlochswände verliert man bei Anwendung der Seilbohrung nur wenig

an Bohrlochdurchmesser, wenn man genöthigt ist zu verröhren, und hierin

liegt ein nicht zu unterschätzender Vortheil.

Sind auch bei der Seilbohrung die Unfälle seltener als bei Gestängbohrungen, und

lassen sich dieselben auch meist mit Hülfe irgend eines am Seil herabgelassenen

Fanginstrumentes glücklich beseitigen, so rathe ich doch, bei jeder Bohrung gleich

anfangs dünne Holzgestänge anzuschaffen, an die man nöthigenfalls Fanginstrumente

verschiedener Art anschrauben kann. Jedenfalls hüte man sich, ohne Zuzug des die

Bohrung leitenden Ingenieurs einen wenn auch scheinbar unbedeutenden Unfall auf

eigene Faust beseitigen zu wollen mit Hülfe der Arbeiter, wenn auch noch so

geschickter Leute; denn oft wird ein ursprünglich leicht zu beseitigender Unfall

erst durch Anwendung falscher Maßregeln gefahrbringend. Ueber das Beseitigen

verschiedener Unfälle werde ich eine besondere Abhandlung veröffentlichen.

Damit man stets den Stand des Bohrers erkenne, ist ein Weiser f

Fig. 2

angebracht, der mit dem Zapfen der Hauptwelle h durch

eine Schnur in Verbindung steht.

Aus den Fig. 2

und 3 ist

hinlänglich ersichtlich, daß die Riemenscheibe t von 1,5

Met. bis 3 Met. Durchmesser und 0,21 Met. Kranzbreite direct von der Locomobile

betrieben wird, an welcher eine Riemenscheibe von 0,0948 Met. Durchmesser und 0,22

Met. Kranzbreite sitzt. Den Riemen spanne man nicht zu straff an, sobald man mit

Nachfall zu thun hat. Der Durchmesser der Transmissionswelle sey 0,08 Met.

Richtet man sich eine Bohrung nach der von mir zusammmengestellten Anweisung ein und

behält die Maaße bei, so erhellt nach der so eben gegebenen Erklärung der

Manipulation der besondere Vortheil, den keine der übrigen bekannten Methoden für

Tiefbohrung aufweist, daß man sehr wenig Arbeiter nöthig hat. Es genügen zwei gut

geübte Arbeiter und ein Schmied, der zugleich Hülfe leistet bei Führung der

Maschine, auch beim An- und Abschrauben der Bohrer. In der Nacht arbeiten

wieder zwei Arbeiter und ein Nachtsteiger, der zugleich Bohrmeister und

Maschinenwärter ist. Angezeigt ist es, die Arbeiter und Bohrmeister außer einem

gewissen festen Lohne eine Tantieme verdienen zu lassen. Die Kosten einer Bohrung

richten sich meist nach örtlichen Verhältnissen und nach der Tiefe, die präliminirt

wird. Uebrigens bin ich gern bereit jede gewünschte nähere Auskunft zu ertheilen auf

dießbezügliche Anfragen.

Beim Aufsuchen von Quellen, seyen es Bergöl- oder Wasserquellen, bietet das

Verfahren den Vortheil, ohne weitere Einrichtung, als das Anbringen einer Zugstange

an dem Ende des Balancier, welches über dem Bohrloche schwebt, pumpen zu können. Für

diesen Fall aber verlege man den Drehpunkt des Balancier von der unteren Kante in

die Mitte desselben. Zum Gestänge der Pumpe nehme man, wenn es zu beschaffen ist,

Eschenholz.

Endlich sey noch bemerkt, daß man mehrere Bohrlöcher gleichzeitig mit einer Maschine

stoßen kann, was beim Brücken- und Wehrbau; Einrammen von Piloten, beim

Naphtabergbau, Entwässerungen u.s.w. von Wichtigkeit ist, denn in seltenen Fällen

braucht man die volle Kraft der Dampfmaschine, es sey denn, daß man ganze Schächte

abbohren will, in welchem Falle sich natürlich alle Maaßverhältnisse ändern.

Mögen diese Winke dazu beitragen, daß man sich auf rationelle Weise von dem

Vorhandenseyn von in der Tiefe unserer Erde verborgenen Schätzen Kenntniß

verschaffe! Mögen sie Anlaß geben, daß man namentlich bei Anlage von Eisenbahnbauten

die Untersuchung der vorliegenden Verhältnisse nicht so oberflächlich wie bisher

behandle.

Tafeln