| Titel: | Zur Kritik der neueren telegraphischen Gegensprecher; von Dr. Eduard Zetzsche, Professor in Chemnitz. |

| Autor: | Professor Doktor Karl Eduard Zetzsche [GND] |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XVII., S. 111 |

| Download: | XML |

XVII.

Zur Kritik der neueren telegraphischen

Gegensprecher; von Dr. Eduard Zetzsche, Professor in

Chemnitz.

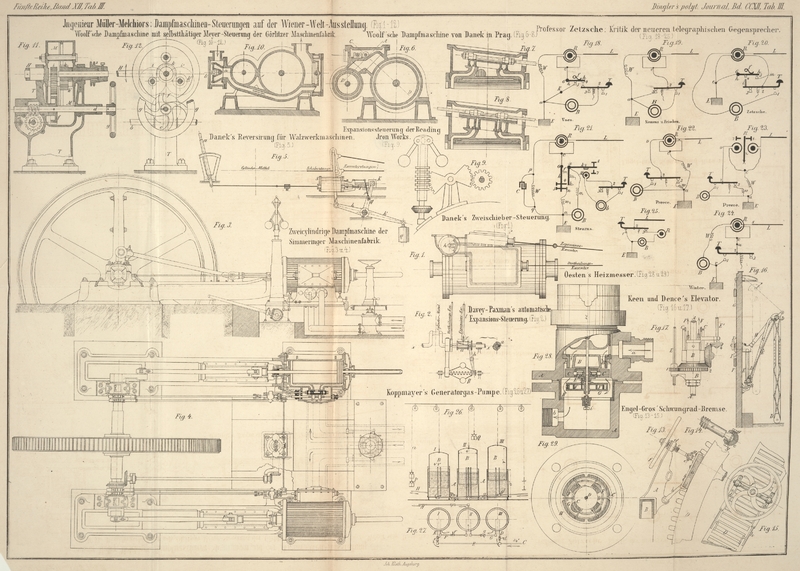

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Zetzsche, zur Kritik der neueren telegraphischen

Gegensprecher.

In den letzten Jahren sind die Versuche, die auf den Telegraphenleitungen jetzt mehr

als je sich häufenden Mengen von Telegrammen durch Anwendung des telegraphischen

Gegensprechens erfolgreicher zu bewältigen, auf das Ernsteste wieder aufgenommen

worden. Die sich darüber verbreitenden Zeitungsberichte rühmen, daß diese Versuche

der jüngsten Zeit in höherem Grade gelungen seien als jene älteren, vor etwa 20

Jahren angestellten Versuche und melden, daß demzufolge die Gegensprecher besonders

in Amerika und England bereits eine große Verbreitung erlangt hätten. Nun gingen

jene älteren Vorschläge zum Gegensprechen von Deutschland aus und wurden in jener

Zeit in außerdeutschen Ländern überhaupt nur wenig gefördert. Daher muß sich gerade

der deutsche Telegraphen-Ingenieur angeregt fühlen, die wesentlichen Vorzüge

der jetzt zum Gegensprechen benutzten Apparate und Einschaltungen vor jenen älteren

zu erforschen, um damit zugleich die Ursachen kennen zu lernen, denen das Mißlingen

der älteren und das Gelingen der neueren Versuche zuzuschreiben ist.

Zu diesem Behufs sollen im Nachfolgenden die Gegensprechmethoden von Vaes, Stearns, Preece und Winter der Reihe nach einer prüfenden Erörterung und einer Vergleichung

mit den älteren Methoden unterworfen werden. Es wird sich dabei zugleich Gelegenheit bieten, ein helleres

Licht über die Geschichte der Erfindung des telegraphischen Gegensprechens da zu

verbreiten, bis wohin entweder eine genauere Kenntniß jener Partie der Geschichte

der Telegraphie überhaupt noch nicht gedrungen ist, oder wo sie im Laufe der Zeit

sich wieder verflüchtigt hat. An der Hand der Thatsachen wird festzustellen sein,

durch wen und wodurch jene Erfindung gefördert wurde, und wenn sich etwa an den

neueren Methoden nur unbedeutende Vorzüge erkennen lassen sollten, so muß noch

untersucht werden, aus welchen anderen Ursachen wohl ein günstigerer Erfolg der in

der neuesten Zeit angestellten Versuche erklärt werden könnte.

I. Der Gegensprecher von

Vaes.

Nach einer im Jahre 1872 in Rotterdam unter dem Titel „System zum

Gegensprechen mit Morse- und Hughes'schen Apparaten“ erschienenen

Abhandlung sucht der Telegraphenbeamte J. F. Vaes in

Rotterdam den Grund des Mißlingens der älteren Gegensprech-Versuche darin,

„daß der Widerstand der Ketten in den verschiedenen telegraphischen

Momenten immer variirt, wodurch die Regulirung der Apparate schon auf sehr

kurzen Linien äußerst schwer wird und eine geringe Abänderung in dem

Leitungswiderstand der Linie genügt, um das Arbeiten ganz unmöglich zu

machen.“ Durch Beseitigung dieses Uebelstandes behauptet Vaes das Gegensprechen auf Linien von beliebiger Länge

mit Morse- und Typendruck-Telegraphen

ermöglicht zu haben. Eine in der zweiten Hälfte des Jahres 1868 auf einer

oberirdischen Linie von etwa 300 Kilometer Länge angestellte Prüfung seines Systems

entsprach seiner Erwartung und veranlaßte Vaes sein

System zu Anfang des Jahres 1869 zur Kenntniß der Hauptdirection der

niederländischen Telegraphen zu bringen.

An dem Empfangsapparate nun für das Gegensprechen mit dem Morse hat Vaes nichts verändert; vielmehr

benutzt auch er als solchen ein Relais mit einer doppelten Umwickelung der

Elektromagnetkerne und läßt ebenfalls jeden abgesendeten Strom in zwei gleichstarken

Zweigströmen durch die beiden Windungen dieses Relais gehen und sich in demselben in

ihrer magnetisirenden Wirkung auf die Kerne aufheben, indem der Zweigstrom in der

einen Windung die entgegengesetzte Richtung von dem die andere Windung durchlaufende

Zweigstrome hat.

Dagegen fügte Vaes dem Taster einen einarmigen Hebel bei, um nicht bei drei verschiedenen Lagen des Tasterhebels (nämlich

während der Taster ruht, schwebt oder arbeitet, d.h. der Tasterhebel auf dem Ruhecontact 3, auf

keinem der beiden Contactständer oder auf dem Arbeits- oder

Batterie-Contacte 1 aufliegt) verschiedene Stromläufe zu erhalten, sondern

nur zwei Tasterlagen – das Ruhen und das Arbeiten – unterscheiden zu

müssen. Die Verbindung dieses einarmigen Hebels h mit

dem Taster T, die Einschaltung des letzteren und der

Telegraphir-Batterie B, des Relais R und des Ausgleichungswiderstandes W wird aus Figur 18 der beigegebenen

Abbildungen ersichtlich. Die Achse 6 des einarmigen Hebels h ist mit dem Vereinigungspunkte c der beiden

Relaiswindungen verbunden, von denen die innere mit der Leitung L, die äußere mit dem Widerstände W und über a mit der Erde E in leitende Verbindung gesetzt ist. Eine kräftige

Feder f drückt den Hilfshebel h in seinem Ruhezustande auf einen nach der Erde E abgeleiteten Contactständer 5 nieder, von welchem der Hilfshebel h am Ende der Bewegung des Tasterhebels T plötzlich abgehoben wird.

Die aus der Leitung L kommenden Ströme gehen dann (mit

Ausnahme eines unbedeutenden, auch durch die äußeren Windungen und durch W gehenden Stromzweiges) blos durch die inneren

Windungen des Relais R, und zwar nehmen sie bei ruhendem

Taster ihren Weg von c über 6, 5 und a zur Erde E, bei

arbeitendem Taster dagegen über 6, 4 und die Tasterachse 2 durch die Batterie B nach E. Der von der

Batterie B entsendete Strom geht unverzweigt einerseits

bis a, andererseits über 2, 4 und 6 bis c; zwischen a und b aber verzweigt er sich, und es geht der eine Zweig

durch die äußeren Windungen des Relais R und den

Widerstand W, während der andere Zweig durch die inneren

Windungen in die Leitung L eintritt und aus dieser durch

die Apparate der anderen Station zur Erde gelangt. Die Zeichengebung beginnt

hiernach in dem Augenblicke, wo das hintere Ende des Tasterhebels T den Contact 4 des Hilfshebels h erfaßt und den letzteren von dem Contacte 5 abhebt. Damit aber die

beiden Zweige des entsendeten Stromes in beiden Tasterlagen der fremden Station

gleiche Stärke besitzen und sich in ihrer Wirkung auf das eigene Relais ausgleichen,

schaltet Vaes auf beiden Stationen zwischen dem Contacte

5 und dem Punkte a noch einen Widerstand K ein, welcher dem Widerstande der Batterie B gleicht.

Die übrige Einschaltung von Vaes gleicht vollkommen jener

von Siemens und Halske und

jener von Frischen

Frischen's Gegensprecher arbeitete zuerst am 26.

Mai 1854 auf der Linie Göttingen-Hannover. Anfang Juni 1854 verkaufte

Frischen seine Erfindung an Ruyssenaers, am 10. October 1854 an Newall und Gordon für

England, und Newall nahm noch in demselben Jahre

in England ein Patent darauf. – Siemens

und Halske hatten sich schon 1849 mit der Aufgabe

des Doppelsprechens beschäftigt (engl. Patent vom 23. October 1849); im

Sommer 1854 gaben sie unabhängig von Frischen

einen Gegensprecher an, und bei der wesentlichen Uebereinstimmung ihrer

Methoden verschmolzen sie schon im September 1854 ihre Interessen in Betreff

des Gegensprechers mit denen Frischens. –

Im Texte ist nur die Einschaltung bei Anwendung eines gewöhnlichen Relais besprochen; bezüglich der anderen

Einschaltungsweisen verweise ich auf mein Werkchen: „Die

Copirtelegraphen, die Typendrucktelegraphen und die

Doppeltelegraphie“ (Leipzig 1865) S. 118 ff., welche in Figur 19

skizzirt ist. Vaes selbst findet ja seine Verbesserung des

Gegensprechers lediglich in der Einschaltung des Widerstandes K und in der Zugabe des Hilfshebels h zum

Taster T. Nun ist aber Vaes

offenbar in einem Irrthume befangen, wenn er (wie auch Andere) das Schweben des

Tasterhebels beim Gegensprecher von Siemens-Halske

und Frischen als einen Grund zur Unbrauchbarkeit dieses

Gegensprechers ansieht. Bei der Methode von Dr. W. Gintl (1853) freilich war während des Schwebens des

Tasters die Linie völlig unterbrochen. Bei der Methode von Siemens-Halske und Frischen dagegen

bleibt auch, gerade so gut wie bei der Methode von Vaes,

bei schwebendem Taster dem aus L kommenden, die inneren

Relaiswindungen durchlaufenden Strome von c aus noch ein

Weg durch die äußeren Windungen und den Ausgleichungswiderstand W zur Erde E. Es ist ferner

auch richtig, daß, wenn der Widerstand W dem Widerstande

der Linie L gleicht, die Stärke des aus L ankommenden Zweigstromes auf die Hälfte herabsinkt,

wenn der Taster der empfangenden Station die Ruhelage mit dem Schweben vertauscht;

allein dabei ändert sich die magnetisirende Wirkung dieses Zweigstromes auf das

Relais der empfangenden Station sicher nicht, weil der halb so starke Zweigstrom

dafür durch doppelt so viele Windungen und in derselben Richtung läuft. Es kann

demnach der Uebergang vom Ruhen oder Arbeiten zum Schweben auf der Station, auf

welcher er eintritt, das eben erscheinende Zeichen nicht unterbrechen, also auch das

Gegensprechen in keiner Weise stören. Aber auch für die andere Station ist dieser

Uebergang keine Fehlerquelle, wenn nicht etwa das Schweben bei einer

unbeabsichtigten Tasterbewegung auftritt. Die Tasterbewegung zum Zwecke der

Zeichengebung setzt sich nämlich aus drei Abschnitten zusammen: dem Schweben nach

dem Verlassen des Ruhecontactes, dem Aufliegen des Tasterhebels auf dem

Arbeitscontacte 1 und dem Schweben nach dem Verlassen des Arbeitscontactes. Gibt nun

die fremde Station während der Dauer des Schwebens des anderen Tasters Strom, so

wird ihr in die Leitung L eintretender Zweigstrom durch

das Schweben zwar auf die Hälfte geschwächt, der Zweigstrom in dem localen

Schließungskreis der fremden Station wird überwiegen und die Relaiskerne magnetisiren;

erscheinen aber dabei dieselben Magnetpole an den nämlichen Kernenden, an welchen

sie ein aus der Leitung L kommender Strom entstehen

läßt, so ist in der fremden Station die Wirkung die nämliche, wenn ihr Taster

arbeitet und der andere gleichzeitig schwebt, oder wenn ihr Taster ruht und der

andere gleichzeitig schwebt; es kann also auch der Uebergang des einen oder des

anderen Tasters vom Schweben zum Arbeiten und umgekehrt das Gegensprechen, etwa

durch Ausbleiben von Punkten oder Zerreißen von Strichen, nicht stören, weil dabei

keine Umkehrung der Magnetpole vor sich geht. Eine solche Störung tritt somit nicht

ein, wenn in den äußeren Relaiswindungen der eigene und der fremde, aus L kommende Zweigstrom gleiche Richtung haben, wenn also

die Batterien B

beider Stationen mit gleichnamigen Polen zum Arbeitscontacte 1 ihrer Taster T geführt werden. Dann wird endlich zugleich, sofern

beide Batterien gleichstark und die Linie L vollkommen

isolirt sind, die Linie in der Zeit, während beide Taster T gleichzeitig auf ihren Arbeitscontacten liegen, gänzlich stromfrei sein,

und es werden während dieser Zeit ebenfalls die Ausgleichungsstromzweige in den

äußeren Windungen die beiden Relais R ansprechen lassen

und wiederum werden in keinem Falle die Magnetpole erst umgekehrt; ebenso stört ein

Uebergang des einen Tasters vom Arbeiten zum Schweben oder Ruhen und umgekehrt in

keiner Weise.

Ist es hiernach bei der Einschaltung von Siemens-Halske und Frischen keineswegs

nothwendig, das Schweben des Tasters zu beseitigen, dessen Dauer ja

übrigens selbst beim Handtaster verhältnißmäßig so sehr kurz ist, so wäre es bei

dieser Einschaltung zugleich auch ganz überflüssig oder

gar nachtheilig, den von Vaes

zwischen a und 5 vorgeschlagenen Widerstand K zwischen a und dem

Ruhecontact 3 des Tasters T einzuschalten, weil eben

beim gleichzeitigen Arbeiten beider Taster die Linie stromfrei ist, dieser

Widerstand also blos ohne Noth den Widerstand in dem L

enthaltenden Zweigstromkreise vermehren würde. Dagegen aber bringt das von Vaes vorgeschlagene Mittel zur Beseitigung des Schwedens

einen wirklichen Uebelstand mit sich, insofern sowohl

beim Niederdrücken wie beim Wiederemporgehen des Tasterhebels die zugehörige

Batterie eine Zeit lang kurz geschlossen wird, so lange nämlich als der Contact bei

4 und 5 zugleich hergestellt ist. Bedingen aber diese zahllosen kurzen Schlüsse

einen größeren Verbrauch an Batteriematerial, so würde eine Vertauschung der beiden

Contracte 4 und 5 in ihrer Lage am Hilfshebel h sich

empfehlen, damit der den einarmigen Hebel h dann in

dessen Mitte erfassende Tasterhebel T ein rascheres

Abheben des Endes des einarmigen Hebels h von dem

dortigen Contacte und so

eine raschere Unterbrechung des kurzen Schlusses bewirke.Auch die in Schellen

„der elektromagnetische Telegraph“ (5. Aufl. S. 682)

angeführte Anordnung des Tasters von Vaes ist in

dieser Beziehung nicht merklich besser.

Es ist aber endlich auch weder der von Vaes gemachte

Vorschlag, das Schweben zu beseitigen, noch das dazu von ihm vorgeschlagene Mittel

neu. Schon im Jahre 1863 beseitigte Maron in Berlin bei seinem Gegensprecher, bei welchem als

Empfangsapparat ein in die Diagonale einer Wheatstone'schen Brücke eingeschaltetes gewöhnliches Relais diente, das

Schweben zunächst dadurch, daß er (wie schon Dr. W. Gintl im Mai 1855, Dr. J. Bosscha in Leyden im October 1855 und im Februar 1856 Dr. A. Kramer in Berlin) der

Batterie einen kurzen Schluß während des Ruhezustandes des Tasters gab; um aber

diesen lange dauernden kurzen Schluß zu vermeiden, verlegte Maron (wie es Dr. E. Schreder in Wien schon 1861 bei seinem Doppelsprecher vorgeschlagen hatte)

den Ruhe- und Arbeitscontact des Tasters auf einen einarmigen Hebel, durch

welchen die mit der Linie verbundene Tasterhebelachse in demselben Augenblicke von

der Erde getrennt wurde, in welchem sie mit dem Batteriepole in Verbindung trat, so

daß also nur noch ein momentaner kurzer Schluß auftrat. (Vergl. Zetzsche, Copirtelegraphen etc. S. 127 und 165.) Und noch

in demselben Jahre 1863 trat F. Schaack mit einem

Gegensprecher auf, bei welchem eine Unterbrechung der Linie während des Schwebens

dadurch verhütet werden sollte, daß der Tasterhebel mit zwei Contactfedern

ausgerüstet wurde, welche in der horizontalen Lage des Tasterhebels gleichzeitig auf

dem Ruhe- und Arbeitscontacte auflagen. Endlich habe ich selbst 1865

(polytechn. Centralblatt, 1865, S. 818) ein paar ähnliche Tastereinrichtungen

angegeben, mittels deren sich das Gegensprechen mit dem Doppelsprechen verbinden

ließe, jedoch mit kurzem Schluß während des Schwedens. Vollständig die nämliche

Einrichtung wie der Taster von Vaes (nur mit der

zweckmäßigen Vertauschung der Contacte 4 und 5) hat der von mir im November 1864

(polytechn. Centralblatt, 1865, S. 1 und 417) vorgeschlagene, in Figur 20 skizzirte

Taster, mittels dessen eine längere Unterbrechung der Leitung verhütet werden

sollte, welche sich bei leitender Verbindung des Punktes e mit dem Ruhecontacte 3 einstellen würde; die Einschaltung der Batterie

ist aber bei meinem Taster deshalb eine andere als bei Vaes, weil durch dieselbe die Unterdrückung der Wirkung des Stromes im

eigenen Relais auf eine andere Weise beabsichtigt wurde, weshalb auch die

Unterbrechung der

leitenden Verbindung bei 5 der Herstellung einer solchen bei 1 kurz vorausgehen

mußte, um nicht einen momentanen kurzen Schluß der Batterie durch die äußeren

Windungen hindurch zu bewirken.

Beim Gegensprechen mit dem Hughes braucht Vaes auf jeder Station zwei Apparate; den einen mit

doppelter Umwickelung zum Empfangen, den andern mit blos einfacher Umwindung zum

Absenden von Telegrammen. Der abgesendete Strom geht vom Apparatkörper des

Absendungsapparates nach dem Körper des Empfangsapparates und dann von dem

Correctionsdaumen des letzteren Apparates in zwei entgegengesetzten Zweigen um die

Elektromagnetkerne dieses Apparates; der ankommende Strom geht blos durch die eine

Windung des Empfangsapparates, und zwar bei nicht gehobenem Schlittenarm des

Absendungsapparates durch den Körper des letzteren Apparates unmittelbar zur Erde,

bei gehobenem Schlittenarm dagegen durch die von der niedergedrückten Taste gehobene

Platine und durch die Batterie zur Erde.

II. Der Gegensprecher von

Stearns.

Zu Anfange des Jahres 1868 hat Joseph Barker Stearns in

Boston, damals Vorsitzender der Franklin Telegraph

Company, einen Gegensprecher in Vorschlag gebracht und denselben zuerst auf

einer Linie der genannten Gesellschaft nämlich zwischen New-York und Boston

probirt. Stearns erlangte auch am 11. November 1872 in

England ein Patent (Specification Nr. 3344) auf seinen Gegensprecher, welcher nach

den Zeitungsberichten inzwischen auch auf vielen oberirdischen Linien in Amerika und

England und ebenso auf vielen unterseeischen Telegraphentauen Anwendung gefunden

haben soll.Journal télégraphique Bd. II S.

68, 160 und 307; Times vom 27. August 1873; Daily Telegraph vom 17. Januar

1873.

Auch bei diesem von Stearns unter dem Namen „Duplex-Telegraph“ eingeführten

Gegensprecher liegt das Neue und Charakteristische keineswegs in dem

Empfangsapparate; denn als solchen verwendet Stearns in

erster Stelle ein „Differential-Relais“ mit doppelter

Umwicklung der Elektromagnetkerne. Dasselbe gleicht nicht nur in seiner wesentlichen

Einrichtung dem Relais von Siemens-Halske und Frischen vollständig, sondern es wird von Stearns auch in genau derselben Weise wie letzteres (nach

Fig. 19)

in den Stromkreis der eigenen Batterie eingeschaltet. Stearns hat zwar, und dazu kann er verschiedene Beweggründe gehabt haben,

in sein Patent noch eine große Anzahl von Abänderungen des Relais und der

Einschaltung desselben aufgenommen. Es sind indeß diese Abänderungen (welche ich in Bd. II Nr. 29 u. 30

des Journal télégraphique aufgeführt habe)

größtentheils von ganz untergeordneter Natur oder selbst höchst unzweckmäßig.

Stearns hat nun auch in allen seinen Abänderungen dieses

Empfangsapparates an dem Grundgedanken festgehalten, die Wirkung des

Telegraphirstromes im eigenen Relais dadurch zu unterdrücken, daß jener Strom in

zwei einander entgegengesetzten Zweigen durch das Relais geführt wird.Bei der einen Einschaltungsskizze finden sich zwei Hilfshebel verwendet,

damit durch dieselben beim Niederdrücken des Tasterhebels (ähnlich wie bei

der Methode von Dr. Gintl) zwei verschiedene Batterien gleichzeitig geschlossen

werden, deren Ströme durch zwei, zu beiden Seiten des ihnen beiden

gemeinschaftlichen Ankers aufgestellte, einfache Relais gesandt werden und

sich in ihrer Wirkung auf den Anker aufheben. In Bezug auf den angeblich schädlichen oder störenden Einfluß des Schwebens

des Tasterhebels dagegen ist er in demselben Irrthume befangen, wie Vaes u.a. und deshalb bemüht er sich ebenfalls, den

Taster so einzurichten und einzuschalten, daß das Schweben des Tasterhebels keine

Aenderung in den Stromläufen herbeiführt. Auch Stearns

sucht dies durch Anwendung eines einarmigen Hilfshebels h zu erreichen, welchen er zum Theil auch ähnlich einschaltet wie Vaes (vergl. Fig. 18), nur daß er dann

wahrscheinlich, mit Rücksicht auf die in Amerika bei weitem vorwiegenden

Ruhestromlinien – einen Klopfer (sounder) in den Schließungskreis des localen

Zweigstromes einschaltet, damit der Telegraphist seine eigenen Zeichen hören kann.

Lieber jedoch verbindet Stearns den Hilfshebel nicht

unmittelbar mit dem Taster, sondern er sendet nach der in Figur 21 skizzirten Weise

mittels des Tasters T den Strom einer Hilfsbatterie b durch einen Klopfer M,

welcher dann erst seinen auf einem Winkelhebel k₁

k₂ (oder auf einem an dessen Stelle tretenden

einarmigen Hebel) sitzenden Anker anzieht, so daß sich dann der Arm k₁ des Hebels k₁ k₂ bei dessen Drehung um die

Achse x an eine Contactschraube 4 des Hilfshebels h anlegt und darauf die an diesem Hilfshebel h befindliche Contactschraube 5 von deren Contactständer

n abhebt, wodurch die Linienbatterie B, wieder nach vorübergehendem kurzen Schlusse, in den

bei a und bei c sich

gabelnden Stromkreis eingeschaltet wird.

Es gilt natürlich von dieser letzteren Einschaltung gerade so gut wie von den

anderen, mehr mit der Einschaltung von Vaes

übereinstimmenden Einschaltungen von Stearns alles das,

was über und gegen die Einschaltung von Vaes gesagt

werden mußte; zu jenen Einwänden tritt aber bei der von Stearns bevorzugten Einschaltung nach Figur 21 noch der Vorwurf

hinzu, daß durch die Zugabe des Klopfers

M und seiner Batterie b

nebst Taster T die Apparate ohne Noth und Nutzen noch

weiter vermehrt und ihr Zusammenwirken noch verwickelter gemacht worden ist. Mittels

des Klopfers sollen zwar wiederum dem Telegraphisten die von ihm selbst gegebenen

Zeichen hörbar gemacht und zugleich ein festerer und regelmäßigerer Contact bewirkt

werden, als sich mit dem Taster allein erzielen ließe. Wie aber soll der Klopfer M mit dem Taster T gegebene

schlechte Zeichen verbessern? Höchstens wird der mitarbeitende Klopfer, der unsere

deutschen Telegraphisten gewiß eher stören als in ihrer Arbeit unterstützen wird, zu

einem langsameren und reineren Telegraphiren nöthigen; also wird der Klopfer auch

die Geschwindigkeit des Telegraphirens nicht zu erhöhen vermögen. Zwar können beim

Gegensprechen unter Translation die Klopfer die Stelle besonderer Translatoren mit

ausfüllen, wenn auf der Translationsstation jeder der beiden Klopfer nebst der zu

ihm gehörigen Batterie b in bekannter Weise mit dem

Ankerhebel des in dem Linien-Stromkreise des andern Klopfers liegenden Relais

verbunden wird. Auch dieser Vorzug ist indessen nur ein scheinbarer, weil zur

Translation (und zu dem der Translation in gewissem Sinne verwandten

Selbst-Collationiren) auch beim Gegensprechen überhaupt gar keine besonderen

Translatoren erforderlich sind, vielmehr die Translation z.B. beim Gegensprecher von

Siemens-Halske und Frischen sich genau so wie bei dem einfachen Sprechen mittels des

Schreibhebels bewerkstelligen läßt.

Dazu schaltet Stearns nun ferner die Linienbatterien nicht

so ein, wie es doch oben als bei Benützung des Siemens

und Frischen'schen Gegensprechers zweckmäßig nachgewiesen

worden ist. Stearns führt nämlich auf den beiden

Stationen I und II nicht die gleichnamigen, sondern die

entgegengesetzten Pole dieser Batterien an die Achse

x des Winkelhebels k₁ k₂, in I etwa mit dem positiven,

in II dagegen mit dem negativen Pole. Und dabei begnügt sich Stearns dann noch nicht

einmal damit, das vermeintlich gefährliche Schweben des Tasterhebels beseitigt zu

haben, sondern er hält es weiter für nöthig, die Widerstände in den beiden Wegen von

c über 5 oder 4 nach a

gleich groß zu machen, welche sich dem aus der Linie L

ankommendem Zweigstrome bei ruhendem oder bei arbeitendem Tasterhilfshebel h darbieten. Stearns verfällt

hierbei darauf, zwischen n und a einen geeigneten Widerstand w₂

einzuschalten, also auf dasselbe Mittel, durch welches auch Vaes denselben Zweck zu erreichen strebt, dessen Anwendung jedoch, wie

schon oben dargethan wurde, bei dem Siemens und Frischen'schen Gegensprecher gänzlich überflüssig wäre;

allein um zugleich auch noch die Abnützung der Linienbatterie B zu vermindern, welche der bei jedem Spiele des Tasters T und des Hebels k₁ k₂ sich wiederholende zweimalige kurze Schluß im

Gefolge hat, fügt Stearns auch zwischen x und a noch einen

Widerstand w₁ in den Stromkreis der kurz

geschlossenen Batterie B ein und macht dann zur

Ausgleichung w₂ um die Größe von w₁ größer als den Widerstand der Batterie B. Durch die Einfügung dieser beiden neuen Widerstände

wird indessen leider zugleich auch der Gesammtwiderstand in dem die Leitung L enthaltenden, eigentlichen Telegraphirstromkreise

vermehrt, welchen man doch sonst allgemein möglichst klein zu machen pflegt, um die

wirksame Stromstärke nicht ohne Noth zu schwächen.

Es konnte somit bis hierher auch nicht eine der Veränderungen, welche Stearns an dem Gegensprecher vorgenommen hat, als eine

Verbesserung gegenüber den älteren Gegensprechern bezeichnet werden; vielmehr steht

der Gegensprecher von Stearns, wegen der beiden unnützen

oder gar schädlichen Widerstände w₁ und w₂ und wegen der ebenfalls überflüssigen

Localbatterie b nebst Zubehör, sogar noch hinter jenem

von Vaes zurück. Als ein wirkliches Verdienst dagegen ist

Stearns die Zugabe zu seinem Gegensprecher

anzurechnen, deren Besprechung jetzt noch zu folgen hat, nämlich der in den Kreis

des localen Zweigstromes parallel zu dem Ausgleichungswiderstande W zwischen p und q (Fig. 21) eingeschaltete

Condensator

C. Zwar kann Stearns nicht

die Einführung des Condensators in die Telegraphie als sein Verdienst in Anspruch

nehmen; denn der Condensator wurde zuerst (am 22. Mai 1858 unter Nr. 1152) für Isham Baggs patentirt, von Dr. Ernst Werner Siemens dagegen zuerst beim

Telegraphiren wirklich benützt und zwar, ohne daß Siemens, welcher schon im Herbst 1858 mit der Kabelexpedition nach dem rothen

Meere abreiste, Kenntniß von jener Idee von Baggs hatte.

Im Jahre 1859 legte nämlich Siemens in Aden eine große

Leydener Flasche (ein isolirtes Stück des für die Fortsetzung der Linie nach Indien

bestimmten Kabels) anstatt der Erde am Ende des Kabels, auf welchem telegraphirt

werden sollte, an und bildete dadurch den sogenannten „elektrischen Sack“. Es wird ferner im

Telegraphic Journal (Bd. I, S. 60 und 162) und ebenso im Daily Telegraph (vom 17.

Januar 1873 S. 5) sogar behauptet, daß für Baggs schon

die Anwendung des Condensators beim Gegensprechen patentirt worden sei; in dem schon

erwähnten Patente Nr. 1152 ist indessen davonIn diesem Patente findet sich zwar – unter fünftens – auch ein

Vorschlag zur gleichzeitigen Beförderung mehrerer Telegramme auf demselben

Drahte nämlich unter Anwendung von Strömen, welche sich in Quantität und

Intensität unterscheiden und auf verschiedenen Empfangsapparaten

verschiedene Zeichen hervorrufen (z.B. Nadelablenkungen, elektrochemische

Zersetzungen, Durchbohrung von Papierstreifen mittels überspringender

Funken); diese gleichzeitige Beförderung wird indessen in keinerlei

Verbindung mit dem Condensator gebracht. keine Andeutung zu finden, und deshalb bleibt Stearns das Verdienst der Hinzufügung des

Condensators zum Gegensprecher und der Parallelschaltung des Condensators C zu dem Ausgleichungswiderstande W.

Freilich ist aber der Condensator, wie Stearns selbst

ausspricht, nicht unbedingt zum Gelingen des Gegensprechens nöthig. Vielmehr

bezeichnet Stearns die Anwendung des Condensators nur als

vortheilhaft für unterseeische oder für sehr lange Landleitungen, wo er den

störenden Einfluß der Rückströme zu beseitigen bestimmt ist, sich aber auch durch

eine oder mehrere Inductionsrollen ersetzen läßt; für die Einschaltung der letzteren

gibt Stearns in seinem Patente ebenfalls einige

Einschaltungsskizzen. Den Condensator C bildet Stearns übrigens aus abwechselnden Lagen von Metallfolie

und Papier und zwar in einer solchen Anzahl, daß seine Capacität jener der Leitung

L gleicht, damit der aus L durch die inneren Windungen des Relais R

gehende Entladungsstrom durch den die äußeren Relaiswindungen in entgegengesetzter

Richtung durchlaufenden Strom aus dem Condensator ausgeglichen werde.

Außer den bisher besprochenen Einschaltungen für das von ihm beim Gegensprechen

bevorzugte Differentialrelais mit doppelten Windungen skizzirt Stearns in seinem Patente Nr. 3344 vom Jahre 1872 noch die Einschaltung

eines gewöhnlichen Relais mit einfacher Umwickelung der Elektromagnetkerne in die

Diagonale der Wheatstone'schen Brücke zum Zwecke des

Gegensprechens und stellt auch hierbei im localen Stromkreise einen Klopfer auf,

sofern nicht dem Taster ein Klopfer als Zeichengeber beigegeben wird. Wie schon

erwähnt wurde, ist auch diese Einschaltung seit langer Zeit bekannt; denn sie wurde

bereits 1863 von Maron vorgeschlagen. Minder vortheilhaft

als Maron wählt indeß Stearns

die Widerstände Y₁ und Y₂ in den beiden zwischen der Diagonale und der Linienbatterie

liegenden Seiten der Brücke gleich groß und muß dann natürlich auch den in der

dritten Seite liegenden Ausgleichungswiderstand W dem

Widerstande der Linie L gleichmachen. An Stelle einer

einzigen Linienbatterie zeichnet Stearns in einer zweiten

Skizze zwei getrennte Batterien, welche beim Niederdrücken des Tasters unter

Vermittlung zweier getrennten Hilfshebel ihre Ströme von demselben Pole aus in die

beiden mit den Widerständen Y₁ und Y₂ ausgerüsteten Seiten der Brücke nach deren

Diagonale hin senden.

Ein paar weitere Skizzen über die Einschaltung von Nebenstationen und Mittelstationen

beim Gegensprechen sind nicht von besonderer Bedeutung, lassen dabei aber auch in

Beziehung auf Klarheit manches zu wünschen übrig.

Von den angeblichen Verbesserungen, welche Stearns am

Gegensprechen angebracht hat, kann also, wie im vorhergehenden nachgewiesen worden

ist, mit Ausnahme des Condensators keine als neu oder zweckmäßig anerkannt werden; zum Gelingen des

Gegensprechens war aber keine dieser Veränderungen, sogar mit Einschluß des

Condensators nöthig. Unter diesen Verhältnissen drängt sich aber die Ansicht auf,

daß Stearns zur Aufstellung der 16 claims in seinem Patente vom 11. November 1872 nur gelangen konnte, wenn

entweder die bereits viele Jahre früher veröffentlichten Gegensprechmethoden und

deren Wesen ihm wirklich gänzlich unbekannt geblieben waren, oder wenn er dieselben

absichtlich unberücksichtigt ließ, um seine eigene Erfindung dadurch um so

werthvoller erscheinen zu lassen. Im Einklang damit trägt Stearns kein Bedenken in einem vom 30. August 1873 datirten Brief an den

Herausgeber der Times (welcher in dieser Zeitung am 1. September abgedruckt wurde

und auch in andere Zeitungen übergegangen ist) in Betreff seines Gegensprechers zu

schreiben:

„Weil nun das fragliche System von mir und von mir allein erfunden worden

ist, so kann ich nicht dulden daß die Ehre der Erfindung, wenn auch

unabsichtlich, Anderen zuerkannt wird. . . . . . Das System ist mir in

Großbritannien und den englischen Colonien, in fast allen Staaten Europa's und

in den Vereinigten Staaten Nordamerikas patentirt.“. . . . .

Auf alle Fälle aber muß es überraschen, daß das American

Institute of New-York es für gerechtfertigt erachtete, Stearns mit der großen Ehrenmedaille für die Erfindung

des Duplex-Telegraphen zu belohnen!

III. Der Gegensprecher von

Preece.

In einer Reihe von Artikeln über das Gegensprechen, welche W. H. Preece in Southampton im ersten Bande des Telegraphic

Journal veröffentlicht hat, beschreibt derselbe (a. a. O. S. 277) auch eine von ihm

im Jahre 1855 erfundene Methode, mit welcher er 1856 zwischen Southampton und Cowes

einen Versuch anstellte, jedoch ohne günstigen Erfolg. Dies bezeichnet Preece als einen der Gründe, welche ihn bestimmten, über

seine Methode nichts zu veröffentlichen. Erst im November 1872 nahm Preece die Versuche mit seinem Gegensprecher wieder auf, zunächst auf der

Linie London-Rugby, dann zwischen Southampton und Penzance in Cornwall,

später noch auf zwei längeren Linien, nämlich London-Birmingham und

London-Liverpool. Preece fand sich durch diese

Versuche befriedigt.

Das Charakteristische der von W. H. Preece vorgeschlagene

Methode des Gegensprechens (the leakage principle) liegt

darin, daß sich nicht zwei Zweigströme in ihrer Wirkung auf das Relais der eigenen

Station ausgleichen, sondern der unverzweigte Strom mit

dem einen seiner Zweigströme. Die Einschaltung dazu zeigt Figur 22 zwar nicht so,

wie sie von Preece angegeben wird, sondern in der Form,

in welcher sie sich am bequemsten mit den in den übrigen Figuren von mir skizzirten

Einschaltungen vergleichen läßt. Wäre nun R in Fig. 22 ein

gewöhnliches Relais mit doppelter Umwickelung des Kerns und mit gleicher Anzahl der

Windungen in beiden Umwickelungen, so würde, wenn zunächst die Zweigleitung cWa nicht vorhanden wäre, jeder Strom –

welcher entweder beim Niederdrücken des Tasters T von

der Batterie in die Leitung L gesendet wird oder aus

letzterer bei ruhendem Taster über dessen Ruhecontact 3 zur Erde E geht – beide Windungen in gleicher Stärke, aber

in entgegengesetzter Richtung durchlaufen, also auch den Relaiskern nicht magnetisch

machen und den Relaisanker nicht anziehen lassen. Wird dagegen die Ableitung cWa hinzugefügt und ist deren Widerstand eben so

groß als der Widerstand in dem jenseits c gelegenen

Theile der Linie L, so wird der von der Batterie B beim Niederdrücken des zugehörigen Tasters T abgesendete Strom unverzweigt durch die äußeren

Windungen des eigenen Relais gehen, während von c aus

durch die inneren Windungen nur ein dem unverzweigten Strome entgegenwirkender

Zweigstrom in die Linie eintritt, dessen Stärke blos halb so groß ist als die des

unverzweigten Stromes; auf der anderen (Empfangs-) Station dagegen wird sich

der aus L ankommende Zweigstrom bei c nochmals und zwar im umgekehrten Verhältnisse zu den

Widerständen cva und cWa verzweigen, und es wird dabei der durch cva gehende Zweig dem unverzweigten Strome entgegenwirken. Um mittels

dieser Einschaltung das Gegensprechen möglich zu machen, hätte man demnach nur dafür

Sorge zu tragen, daß die Wirkung sowohl des durch die äußeren Windungen gehenden

unverzweigten Stromes (auf der eigenen Station) als das durch eben diese Windungen

gehenden Zweigstromes (auf der fremden Station) möglichst geschwächt werde, damit

das Relais der eigenen Station schweigt, das Relais der fremden Station aber

anspricht.

Zu diesem Behufe wendet Preece nicht ein Relais mit

doppelter Umwickelung an, sondern er überträgt, wie die Skizze in Figur 23 es anschaulich

macht, dem einen (z.B. dem linken) Schenkel des Relaiselektromagnetes die Rolle der

äußeren, dem andern (dem rechten Schenkel) die Rolle der inneren Windungen, indem er

die Ableitung cWa an den Verbindungsdraht der

Umwickelung beider Schenkel legt; er versieht dann den Kern jedes Schenkels mit

einem Polschuhe und legt zwischen die beiden Polschuhe eine permanent magnetische

Zunge z, entfernt jedoch mittels einer Stellschraube den

linken Polschuh etwa doppelt so weit von der Zunge z als

den rechten Schuh. Sind dabei die Windungen der beiden Schenkel so gewickelt, daß

derselbe Strom in beiden Schuhen der Zunge z gegenüber

gleichnamige Pole entstehen läßt, so wird der

unverzweigte Strom im eigenen Relais ebenso stark wirken, wie sein auch noch den

Kern des rechten Schenkels umkreisender und dann in die Linie L eintretender Zweigstrom, und daher wird das eigene Relais nicht

ansprechen; auf der fremden Station dagegen wird die Wirkung des aus der Linie L kommenden, den rechten Schenkel durchlaufenden und

sich dann erst bei c wieder verzweigenden Zweigstromes

durch dessen auch noch durch die Windungen des linken Schenkels gehenden Zweig wegen

der größeren Entfernung des linken Polschuhes jetzt nur halb so stark geschwächt,

und es kann deshalb das fremde Relais ansprechen.

Wenn aber die Tasterhebel beider Stationen zugleich auf ihren Arbeitscontacten

liegen, so soll (wie Preece verlangt) der Strom jeder

Station in dem rechten Schenkel durch den von der anderen Station kommenden und

denselben Schenkel umkreisenden Zweigstrom geschwächt werden und der nun

überwiegende Strom in dem anderen Schenkel das Relais ansprechen lassen, damit schon

begonnene Zeichen nicht unterbrochen sondern mit der nämlichen Kraft fortgesetzt

würden, mögen beide Stationen zugleich oder nur eine allein telegraphiren.

Das letztere setzt voraus, daß die Batterien B beider

Stationen mit gleichnamigen Polen zur Erde geführt

werden, und es wird um so eher gelingen, je merklicher die Stärke des von c aus durch den linken Schenkel von R über v 2 1 und B nach a und E gehenden Zweiges des aus der Leitung L von der fremden Station kommenden Zweigstromes hinter

der Stärke des eben erwähnten, noch nicht wieder verzweigten Zweigstromes im rechten

Schenkel zurücksteht, d.h. je größer der Widerstand in dem Wege cv 2 1 Ba gegen

den Widerstand in cWa ist. Dann würde aber in dem

einen Falle – nämlich wenn die fremde Station allein spricht – der

fremde Strom in dem rechten Schenkel, in dem anderen Falle dagegen – wenn

beide Stationen zugleich sprechen – der jenem entgegengesetzt gerichtete eigene Strom

in dem linken Schenkel die Relaiszunge z an den

Arbeitscontact 7 der Localbatterie legen müssen; und deshalb gerade war ein

polarisirtes Relais und die erwähnte Windungsrichtung anzuwenden. Preece deutet die eben erwähnte Bedingung für die

Widerstände zwischen c und a

dadurch an, daß er am Schlusse hinzufügt: die angenommene Gleichheit der Widerstände

in W und L sei nicht

wesentlich; je kleiner W genommen werde, desto größer

würden die Unterschiede der Wirkungen der Ströme in den beiden Schenkeln; W müsse größer als Null, doch noch nicht unendlich

groß sein; dagegen dürfe der Widerstand zwischen v und

a nicht zu kleinZu diesem Behufe scheint nach der von Preece

gegebenen Einschaltungsskizze auch zwischen 3 und a noch ein Widerstand w eingefügt

werden zu sollen. sein; der günstigste Erfolg lasse sich erzielen, wenn die drei Widerstände

in L, in W und in cvBa gleich groß seien.

Bei Gleichheit dieser drei Widerstände besitzt aber der von c aus in die Leitung L eintretende Zweigstrom

nur zwei Fünftel von der Stärke des noch unverzweigten Batteriestromes; in beiden

Stationen muß also die Stellung der Polschuhe von der Zunge so regulirt werden, daß

sich dieser Zweigstrom mit dem unverzweigten Strome ausgleicht; auf der empfangenden

Station geht jener in die (vollkommen isolirte) Linie L

eingetretene Zweigstrom zwar unverzweigt durch den rechten Schenkel, verzweigt sich

aber alsdann bei c wieder in zwei gleichstarke, sich

entgegenwirkende Zweige, und es kommen daher jene zwei Fünftel des ursprünglichen

Batteriestromes nicht einmal ganz in dem empfangenden Relais zur Wirkung.

Während der Taster der empfangenden Station schwebt, geht in dieser zwar der (ganze)

ankommende Zweig blos durch den rechten Schenkel; seine Stärke beläuft sich indessen

jetzt nur auf ein Drittel des jetzigen und auf drei Zehntel des früheren

Gesammtstromes. In diesen beiden Tasterstellungen ist also bei einer solchen

Einschaltung und Anordnung der Widerstände die Ausnützung der Batterien eine

unvollkommenere als bei anderen Gegensprechern, z.B. bei dem von Siemens-Halske und Frischen. Noch unvortheilhafter aber gestaltet es sich, wenn etwa (worüber

sich Preece nicht klar ausspricht) dem zwischen v und a einzuschaltenden

Widerstande sein Platz zwischen der Tasterachse 2 und v

angewiesen wird, weil dann die Stärke des Gesammtstromes durch diesen Widerstand

noch weiter herabgedrückt wird. An Stelle dessen würde es alsdann wohl zweckmäßiger

gewesen sein, wenn Preece den zwischen a und dem Ruhecontacte 3 des Tasters T angedeuteten Widerstand

w unendlich groß genommen, d.h. die leitende Verbindung

zwischen 3 und a ganz weggelassen hätte; dann ginge

während des Ruhens und Schwebens des Tasterhebels der empfangenden Station der

wirksame Zweigstrom nur durch den rechten Schenkel, beim gleichzeitigen Arbeiten

beider Taster aber würde bei gleichstarken Batterien auf beiden Stationen und bei

vollkommener Isolation der Leitung L zwar ein Strom von

doppelter Stärke, allein durch den weiter entfernten Polschuh des linken

Relaisschenkels auf die Relaiszunge z wirken.

Preece bezeichnet es als einen Vorzug seiner Methode, daß

bei ihr jede in der Telegraphenleitung L auftretende

(zufällige) Aenderung des Widerstandes zugleich mit der Stärke des nach dem

Durchlaufen beider Windungen in die Leitung eintretenden Zweigstromes nicht blos

dessen Wirkung in dem rechten Schenkel des Relais sondern auch und zwar in demselben

Sinne (freilich in etwas niedrigerem Grade) in dem linken Schenkel schwächt oder

verstärkt, und daß deshalb sein Gegensprecher weniger von der Veränderlichkeit des

durch die Witterungsverhältnisse beeinflußten Isolationszustandes der Leitung

abhängig sei. Auf die Möglichkeit, jede solche Veränderlichkeit des Widerstandes und

der Stromstärke in dem einen Zweigstromkreise (in der einen Relaiswindung) durch

eine gleichzeitig mit auftretende Veränderung der Stromwirkung in der anderen

Relaiswindung wenigstens theilweise ausgleichen zu lassen, hat indessen nicht Preece allein hingewiesen. Ich selbst habe diesen

Gedanken zuerst in der Zeitschrift des deutsch-österreich.

Telegraphen-Vereins (Jahrg. XII S. 29) und kurz darauf in meinem Werkchen

„Die Copirtelegraphen etc.“ (S. 141) bestimmt

ausgesprochen, auch zwei Einschaltungen zu seiner Verwirklichung mit nicht

polarisirtem Relais und verschiedenen Windungszahlen in beiden Umwickelungen

angegeben, welche rücksichtlich der Batterieausnützung der Preece'schen vorzuziehen sind. Die schon auf S. 116 erwähnte, eine bessere

Ausnützung der Batterien bezweckende Einschaltung von Schaack aber, bei welcher während des Schwebens blos eines Tasters der

unverzweigte Strom sich mit dem stärkeren seiner Zweigströme ausgleichen sollte,

beim gleichzeitigen Arbeiten beider Taster dagegen überhaupt gar keine Zweigströme

vorhanden sind, führte mich (wie auf S. 116 schon angeführt wurde) 1864 auf die

durch Fig. 20

wiedergegebene Skizze, in welcher der Batteriestrom ganz unverzweigt durch die Leitung L nach der

anderen Station gesendet werden sollte; das bei dieser Einschaltung zu befürchtende

Zerreißen der Zeichen in Folge der beim Schweben vorhandenen Unterbrechung der

Leitung sollte entweder der dem Taster T beigegebene

Hilfshebel h verhüten helfen (wobei jedoch der

Abhebstift i isolirt sein mußte), oder es sollte dazu ein

besonderer Taster angewendet werden, in welchem Falle die Batterie B bei ruhendem Tasterhebel kurz geschlossen war; die

inneren Windungen des Relais R hätten übrigens dabei

doppelt so zahlreich sein müssen als die äußeren, und die Batterien beider Stationen

wären mit entgegengesetzten Polen an die Arbeitscontacte 1 ihrer Taster zu führen

gewesen. Ich glaube auf die letzteren Ideen des theoretischen Interesses halber um

so eher hinweisen zu dürfen, als ja Preece selbst es

ausspricht, daß er seine (übrigens auch von den meinigen einigermaaßen abweichende)

Methode früher nicht bekannt gemacht hat, mir also jedenfalls die frühere

Veröffentlichung der Idee bleibt, wenn auch an deren Ausführbarkeit, welche ich

durch Versuche nachzuweisen nicht in der Lage war, nach Maaßgabe der älteren

Versuche mit dem Gegensprecher von Preece Zweifel gehegt

werden können.

IV. Der Gegensprecher von

Winter.

In seinem Patente Nr. 761 vom 1. März 1873 schlägt George Kift

Winter vor, die Batterien beim Gegensprechen so einzuschalten, daß sie von

beiden Seiten her einen Ruhestrom in die Leitung L

senden, daß aber diese beiden Ruheströme sich in ihrer Wirkung aufheben, so lange

beide Taster ruhen; die Batterien sind also gleich stark zu nehmen und mit gleichnamigen Polen zur Erde E zu führen. Der Empfangsapparat R wird dabei

nach Figur 24

zwischen der Batterie B und der Linie L eingefügt. Der Arbeitscontact 1 des Tasters T soll mit der Erde, die Tasterachse 2 bei c mit der Relaisumwickelung verbunden werden jedoch so,

daß der größere Theil (0,9) der Windungen zwischen c und

L liegt und nach der Skizze die innere Windung

bildet, während der kleinere Theil (0,1) von c aus nach

der Batterie B hin liegt und sich als äußere Umwickelung

darstellt, hinter welcher aber nach B hin noch ein

Widerstand W eingeschaltet wird, welcher etwa 1/9 von

dem Widerstande der Linie L ausmacht.

Wenn nun die Linie vollkommen isolirt wäre, so würden sich bei gleicher Stärke die

Ströme beider Batterien, während die beiden Taster ruhen, gegenseitig aufheben

können, da sie beide unverzweigt und zwar in entgegengesetzter Richtung beide

Windungslagen durchlaufen. Wird hierauf der eine Taster niedergedrückt, so stellt er

in dem Augenblicke, wo sein Tasterhebel den Arbeitscontact 1 erreicht, für die

eigene Batterie einen kürzeren Schluß her in einem Stromkreise, in welchem der

Widerstand W (= 1/9 L) und

blos die äußeren Relaiswindungen liegen; der Strom in diesem nur 0,1 der sämmtlichen

Windungen enthaltenden Schließungskreise hat zwar die neunfache Stärke, magnetisirt

aber die Kerne des

eigenen Empfangsapparates R nur 0,9 mal so kräftig, wie

es ein die Gesammtzahl der Windungen durchlaufender Strom von einfacher Stärke und

beim Widerstande L thun würde; gleichzeitig werden aber

auch noch die inneren Windungen des Relais R von dem

jetzt ebenfalls auf dem kürzeren Wege c 2 1 r zur Erde E gehenden

fremden Strome durchlaufen, dessen Stärke neun Zehntel jenes Stromes von einfacher

Stärke beträgt, weil der Widerstand in seinem Stromkreise wesentlich von der Linie

L und einem

Ausgleichungswiderstande W gebildet wird; die

magnetisirende Kraft dieses fremden Stromes beläuft sich daher im Relais der

sprechenden Station auf 0,81, in dem Relais der fremden (empfangenden) Station

dagegen auf 0,9, weil dieser Strom in dem letzteren Relais sämmtliche Windungen

durchläuft; deshalb werden sich in der sprechenden Station auch jetzt noch die

beiden Stromwirkungen (fast) ausgleichen, auf der empfangenden Station dagegen wird

das Relais ansprechen. Während endlich beide Stationen zugleich ihre Taster

niederdrücken, sind beide Batterien kürzer geschlossen, die Linie L und die inneren Windungen der beiden Relais stromfrei,

und beide Relais sprechen auf die Ströme in den äußeren Windungen mit der

magnetisirenden Kraft 0,9 an.

Wenn dagegen auf einer mangelhaft isolirten Linie gearbeitet werden soll, so wird

– nach Winter's Meinung – ein schwacher Strom durch das Relais in die Leitung gehen;

daß aber dieser Strom auf dem eigenen Relais ein Zeichen hervorbringe, solle man

dadurch verhüten, daß man dem Relais eine gleichgroße Neigung gebe, ein Zeichen

erscheinen zu lassen, aber im entgegengesetzten Sinne wie jener Stromverlust, was

bei polarisirten Relais ganz leicht sei. Die Stärke jenes Stromverlustes wird

indessen ganz wesentlich durch die Summe und Lage der Ableitungen auf der Linie L bedingt sein, und deshalb könnte wohl unter Umständen

die Möglichkeit seiner Ausgleichung im eigenen Relais fraglich werden.

Der Grundgedanke dieser Winter'schen Einschaltung ist

übrigens ebenfalls nicht neu; ich lernte ihn in seiner Verwendung für das einfache

Sprechen bei Benützung der in Figur 25 gezeichneten,

übrigens leicht verständlichen Skizze schon Anfang 1856 in Wien kennen.

Eine (von ihm selbst als minder vollkommen bezeichnete) Abänderung seiner Methode

erhält Winter dadurch, daß er von einem Punkte u des die Tasterachse 2 mit dem Punkt c verbindenden Drahtes eine Nebenschließung nach der

Eintrittsstelle s der Luftleitung L in das Relais R führt, wobei der Widerstand

der Nebenschließung us etwa vier- oder fünfmal so groß genommen

werden soll als der Widerstand der Relaiswindungen.

Winter zeigt sodann noch, wie diese beiden Einschaltungen

für polarisirte oder nicht polarisirte Relais einfach für Zwischenstationen

anzuwenden wären, welche mit anderen Zwischenstationen oder den Endstationen in's

Gegensprechen eintreten sollen.

Endlich gibt Winter an, wie durch die Zugabe einer

Hilfsbatterie, welche durch den Taster gleichzeitig mit der Telegraphirbatterie

geschlossen wird, ihren Strom aber durch die primären Windungen einer

Inductionsspule sendet, die Ladungen und Entladungen der Linie unschädlich gemacht

werden können, ferner wie sich derselbe Zweck auch durch Inductionsbatterien,

Inductionsrollen oder Condensatoren erreichen lassen und wie letztere beiden auch

durch eine der Wheatston'schen Brücke ähnliche

Inductionsbrücke zu ersetzen wären. –

Die im Vorhergehenden enthaltene eingehende Besprechung der Gegensprecher von Vaes, Stearns, Preece und Winter und die Vergleichung derselben mit den älteren Gegensprechern hat

folgende Ergebnisse geliefert:

1) Der Fehler, mit welchem Vaes, Stearns und Andere die

von Siemens-Halske und von Frischen angegebene Methode des Gegensprechens behaftet glauben, hängen

dieser Methode gar nicht an. Daher sind natürlich die von Vaes und Stearns zur Beseitigung jenes

vermeintlichen Fehlers, welcher in dem Schweben des

Tasters liegen soll, angewendeten Mittel zunächst völlig überflüssig; da

aber diese Mittel zugleich dem Apparate seine Einfachheit rauben, so sind sie nicht

blos durchaus unnöthig zum Gelingen des Gegensprechens, sondern es ist sogar gewiß

nicht ihr Verdienst, wenn das Gegensprechen jetzt ohne Anstand gelingt und sich

ausbreitet, während es früher sich nicht einzubürgern vermochte.

2) Es mag ferner der Klopfer, welchen Stearns in

Verbindung mit dem Taster bei seinem Gegensprecher anwendet, ein Zugeständniß an

amerikanische Verhältnisse sein, zum Gegensprechen nöthig oder nur förderlich ist er

aber nicht. Daß auch ihm demnach der Gegensprecher von Stearns seinen Erfolg nicht zu verdanken hat, läßt sich um so weniger

bestreiten, als ja Stearns diesen Klopfer manchmal auch

wegläßt und statt seiner dann einen (noch unschuldigeren) Klopfer im localen

Stromkreise einschaltet.

3) Der Condensator, mit welchem Stearns (und in anderer Weise auch Winter)

seinen Gegensprecher ausrüstet, bedingt ebenfalls nicht den jetzigen Erfolg beim

Gegensprechen; denn Stearns sagt ja ausdrücklich, der

Condensator sei nur auf längeren oberirdischen und auf unterirdischen Linien von

wesentlichem Nutzen.

4) Noch weniger endlich liegt sicherlich in den von Stearns benützten Widerständen

w₁ und w₂

(Fig. 21)

oder in dem von Vaes angewendeten Widerstande

K (Fig. 18) eine

Verbesserung des Gegensprechers von Siemens und Frischen; denn diese Widerstände fügen Stearns und Vaes nur ein, um

einen Nachtheil ihres Hilfshebels h, nämlich den

momentanen kurzen Schluß desselben, unschädlich zu machen und zugleich einen anderen

Uebelstand auszugleichen, womit die von ihnen gewählte Einschaltung der Batterien (mit entgegengesetzten Polen zur Erde) behaftet

ist, während auch dieser Uebelstand bei der Batterieeinschaltung von Siemens und Frischen gar nicht

vorhanden ist. Und dabei nimmt Stearns die Stromschwächung durch diese Widerstände obendrein mit in

den Kauf.

5) Da außerdem noch das Relais von Vaes und von Stearns dem einen Relais von Siemens und Frischen, beziehungsweise dem

Relais von Maron vollständig gleicht, so dürfen, wenn die

Gegensprecher von Vaes und Stearns wirklich vorzüglich und besser als die älteren arbeiten, die

Ursachen nur in außerhalb der Apparate selbst liegenden

Umständen gesucht werden; in diesem Falle würden aber dieselben Umstände offenbar

auch den Gegensprechern von Siemens-Halske, Frischen,

Maron u.a. in ganz gleicher Weise zu statten kommen.

6) Durch die Ausgleichung zwischen dem unverzweigten

Strome und dem einen seiner Zweigströme könnte

Preece wohl neben dem Nachtheile der unvollkommeneren

Batterieausnützung den Vortheil erreicht haben, daß jede Aenderung des Widerstandes

in dem von der Linie gebildeten Zweigstromkreise zugleich die Stärke des in diesem

Kreise vorhandenen Zweigstromes und des unverzweigten Stromes zur Folge hat, und es

könnte sich deshalb seltener ein Bedürfniß dazu fühlbar machen, die Schwankungen im

Isolationszustande der Linie durch Abänderung und Regulirung der

Ausgleichungswiderstände auszugleichen. Allein trotzdem wollte doch der

Gegensprecher von Preece früher ebenfalls nicht

zufriedenstellend arbeiten.

7) Der Winter'sche Vorschlag endlich erinnert zugleich an

Gintl's Gegensprecher (insofern bei ihm die

Ausgleichung im eigenen Relais durch die Ströme zweier verschiedenen Batterien

erzielt wird) und an die von Dr. J. B. Stark in Wien und Dr. E. Edlund in Stockholm befürwortete Abänderung des

Gegensprechers von Siemens-Halske

und Frischen (insofern den sich ausgleichenden Strömen

Schließungskreise von verschiedenem Widerstande angewiesen werden und dafür der

stärkere Strom nur in einer geringeren Anzahl von Windungen magnetisirend auf die

Kerne wirkt). Es wird daher auch diese Methode, über deren praktische Anwendung ich

keine Kunde erlangt habe, weder von etwaigen Veränderungen in den beiden Batterien,

noch von der Veränderlichkeit des Widerstandes in der Linie unbeeinflußt bleiben,

sie wird aber dazu noch mit den Mängeln behaftet sein, welche Dr. E. W. Siemens an dieser ihm schon vor Stark patentirten Ausgleichungsweise gefunden und

nachgewiesen hat (vergl. Poggendorff's Annalen, Bd.

XCVIII, S. 127 und Bd. XCIX, S. 312).

Hat sich somit herausgestellt, daß diese neueren Gegensprecher

nicht vollkommener sind als die älteren, daß also die Erfindung selbst zur

Zeit noch keiner größeren Vollendung entgegengeführt ist als vor fast 20 Jahren, daß

man sie vielmehr mit voller Berechtigung damals ebenso fertig nennen konnte wie

jetzt, dann muß die von den Zeitungen berichtete Thatsache, daß das Gegensprechen

jetzt besser wie früher gelingt, in anderen Ursachen ihren Grund haben. Und solche

Ursachen lassen sich auch auffinden:

Zunächst ist der Linienbau in den letzten zwanzig Jahren nicht unwesentlich

vervollkommnet worden. Obgleich nämlich Nebenschließungen, so lange sie unverändert

bleiben, den Betrieb des Gegensprechers nicht stören, so machen doch heftige

Schwankungen in den Nebenschließungen oder wechselnde Stromübergänge von einer

Leitung zu einer daneben liegenden anderen Leitung ein wiederholtes Reguliren der

Ausgleichungswiderstände nöthig und erschweren so das Gegensprechen wesentlich.

Gerade solche Schwankungen sind aber durch diese bessere Isolation unserer jetzigen

Leitungen merklich vermindert worden, und dies kommt natürlich dem Gegensprechen

sehr zu statten.

Es ist ferner die möglichst vollkommene Ausnützung der Linien jetzt ein bei weitem

dringenderes Bedürfniß als in früheren Zeiten.

Dazu kommt, daß der Gegensprecher minder einfach ist als ein gewöhnlicher Morse und daß daher auch sein Verständniß und seine

Bedienung ein höheres Maß von Kenntnissen und Aufmerksamkeit voraussetzt und

erfordert; trotz seiner größeren Leistung (die indessen das doppelte eines einfachen

Apparates nicht erreicht, so lange nicht das Doppelsprechen mit dem Gegensprechen

vereinigt werden kann) vermochte sich daher der Gegensprecher damals noch nicht Bahn

zu brechen. Das jetzige, wesentlich besser durchgebildete und durch das Arbeiten am

Hughes, an den automatischen Apparaten u.s.w. an eine

höhere Leistung gewöhnte Telegraphenpersonal dagegen wird den Gegensprecher einfach

und anziehend genug finden, um sich an seiner Einführung mit willigem Entgegenkommen

zu betheiligen.

Endlich wird auch die eine oder die andere der inzwischen eingetretenen Umwandlungen

in der Betriebsweise des Telegraphen die Einbürgerung des Gegensprechers

begünstigen, so besonders die Festsetzung von Uebernahmsstationen, welche in

passenden Entfernungen von einander liegen und alle bis zu ihnen gelangenden

Telegramme aufzunehmen haben; denn mit dem öfteren Wechsel der mit einander

verkehrenden Stationen fällt auch die dabei erforderliche, umständliche und das

Gegensprechen erschwerende Abänderung der Ausgleichungswiderstände weg.

Nur die sorgfältiger gebauten Leitungen, das besser geschulte und eingeübte Personal

und die zwingende Notwendigkeit einer vollständigeren Ausnützung der Linien sind es

demnach, welche dem Gegensprecher jene nunmehr zwanzig Jahre alte deutsche Erfindung zu der ihr gebührenden Geltung und

Anerkennung gelangen lassen; diese Anerkennung aber in allen Stücken an den Namen

der wahren Erfinder zu knüpfen, ist eine Forderung der

Gerechtigkeit und geschichtlichen Wahrheit.

Tafeln