| Titel: | Das Wassertonnengebläse angewendet als Generatorgaspumpe; von M. Koppmayer, Betriebsassistent der Bessemer-Stahlfabrication in Ternitz. |

| Autor: | M. Koppmayer |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XVIII., S. 133 |

| Download: | XML |

XVIII.

Das Wassertonnengebläse angewendet als

Generatorgaspumpe; von M. Koppmayer, Betriebsassistent der

Bessemer-Stahlfabrication in Ternitz.

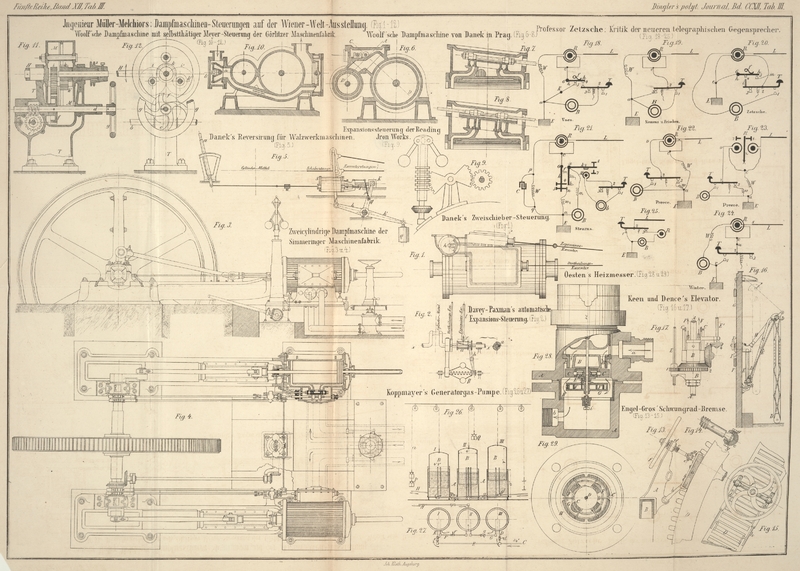

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Koppmayer, über das Wassertonnengebläse als

Generatorgaspumpe.

Bei dem Umstande, daß gegenwärtig in dem hiesigen Fabriksetablissement Leuchtgas noch

nicht als Beleuchtungsmaterial in Verwendung steht, wohl aber Generatorgas aus

Braunkohlen zum Betriebe der Siemens-Oefen erzeugt

und benützt wird, um das Rohmaterial für den Bessemer-Proceß umzuschmelzen, lag der Gedanke nahe, dasselbe als Gas

für die Bunsen'schen Brenner (statt den mit vielen

Unannehmlichkeiten zu handhabenden Spirituslampen) in das Laboratorium

einzuführen.

Da aber einerseits die hiesigen Generatoren ohne Unterwind, also blos durch Ansaugen

des Schornsteines betrieben werden, andererseits auch noch das Gas eine mehrere

Hundert Fuß lange Röhrenleitung vom Generator bis zum Laboratorium zu passiren hat,

mußte ein geeigneter Apparat gefunden werden, welcher nicht nur das Generatorgas in

ein Vorrathsgefäß schafft, sondern dasselbe auch wieder mit einem gewissen Druck in

die Bunsen'schen Brenner treibt. Diese beiden

Bedingungen, habe ich nun durch nachstehend beschriebene und in Figur 26 und 27 mit

einfachen Strichen verzeichnete Anordnung des Wassertonnengebläses erreicht.

Die aus je einer feststehenden, mit Wasser gefüllten Tonne A und einer in derselben im verticalen Sinne auf und ab verschiebbaren

Glocke B bestehenden Tonnensysteme I und III dienen

sowohl zum wechselseitigen Ansaugen des Generatorgases als auch zur

Weiterbeförderung desselben in das als Gasreservoir und Druckregulator dienende

Tonnensystem II.

Das Rohr C steht in Verbindung mit dem Gaserzeuger, resp.

mit einer zu den Siemens-Oefen führenden

Rohrleitung.

Die von dem Rohre C abzweigenden, mit den Absperrhähnen

e und d versehenen

Röhren E und D dienen als

Gaszuleitung für die Systeme I und III, während die ebenfalls mit den Absperrhähnen

f und g versehenen

Rohrleitungen F und G zur

Weiterbeförderung des durch I und III angesaugten Gases in das System II dienen. Von

hier gelangt das Gas endlich durch das Rohr H in die

einzelnen Rohrstränge, welche zu den Bunsen'schen

Brennern führen.

Oberhalb der drei Apparate sind an Balken gut befestigte Rollen angebracht, um welche

von jeder Glocke B aus Seile laufen, an denen Gewichte

aufgehängt werden können. Soll nun Generatorgas angesaugt werden, so wird, nachdem

man sich früher wohl überzeugt hat, daß sowohl die Rohrleitungen als auch die

Tonnensysteme gasdicht sind, auf folgende Weise verfahren.

Soll das System I in Thätigkeit gesetzt werden, so werden die Hähne f, g und d geschlossen,

während der Hahn e geöffnet wird. Sodann hängt man an

das Seil a ein Gewicht P,

welches nicht nur die im Wasser hängende Glocke ausbalancirt sondern noch mit etwa

ein Centner Ueberlast zu heben sucht.Behufs bequemer Manipulation setzt man das Gewicht P aus einzelnen bis etwa 50 Pfund schweren Stücken zusammen. Um

aber die Gefahr hintanzuhalten, die Glocken B

aus dem Wasser zu heben, so wählt man die Länge des Seiles a derart, daß die Gewichte P rechtzeitig auf dem Boden aufliegen.

In analoger Weise wird das Gas auch mit dem Tonnensysteme III nach vorausgegangener

richtiger Hahnstellung angesaugt.

Soll das durch Hebung der Glocken angesaugte Gas jetzt seiner Verwendung zugeführt

werden, so wird es in das System II einfach dadurch geschafft, daß man den Hahn e resp. d schließt, dagegen

den Hahn f bezieh. g öffnet

und die betreffenden Gewichte P abhängt. Durch das

Eigengewicht der Glocke B wird nun das in derselben

angesammelte Gas in das Tonnensystem II getrieben.

Das Gewicht der in dem Systeme II befindlichen Glocke B

ist durch ein Gegengewicht Q so weit ausgeglichen, daß

das Gas unter einem gewissen Drucke, etwa 3/4 bis 1 Zoll Wassersäule, durch das

Leitungsrohr H entweicht.

Um Störungen bei dem Betriebe dieses Apparates zu vermeiden, wird man

selbstverständlich immer abwechselnd eines der beiden

Systeme I oder III saugen lassen, während man gleichzeitig von dem anderen das

früher angesaugte Gas in den Regulator II drücken läßt.

Die Arbeit des Ein- und Aushängen der Gewichte sowie das Stellen der Hähne

kann, wenn der Verbrauch an Generatorgas mit dem Fassungsraume der Glocken und dem

Querschnitte der Rohrleitungen im richtigen Verhältnisse steht, leicht von dem

Laboranten neben seinen andern Arbeiten besorgt werden. Das anstrengendere

Ein- und Aushängen der Gewichte kann dort, wo ein genügend hoch gelegenes

Wasserreservoir zur Verfügung steht, leicht umgangen werden. Es lassen sich alsdann

verschiedene automatische Vorrichtungen treffen, auf welche jedoch der Verf. hier

einzugehen unnöthig findet.

Das Generatorgas brennt im Bunsen'schen Brenner auch ohne

Luftzutritt mit nicht leuchtender Flamme, welche in ihrer Wirkung einer gleichgroßen

Spiritusflamme entspricht. Da das Generatorgas immer bedeutende Mengen von leicht

condensirbaren Theerdämpfen mit sich führt, welche die Röhren, Hähne u.s.w. bald

verlegen, so hat man bei der Anlage der Rohrleitung darauf zu achten, dieselbe mit

einem genügenden Gefälle zu versehen und an Ecken kleine Theersammler anzubringen,

ebenso auch das ganze Röhrennetz und die Hähne behufs leichter und rascher Reinigung

bequem zugänglich und zerlegbar zu machen.

Tafeln