| Titel: | Oesten's Patent-Heizmesser. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XIX., S. 135 |

| Download: | XML |

XIX.

Oesten's

Patent-Heizmesser.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Oesten's Patent-Heizmesser.

Der Heizmesser hat den Zweck jene Zahl von Wärmeeinheiten zu messen und durch ein

Zählwerk anzugeben, welche in einer Flüssigkeit (z.B. Wasser) durch den Apparat

hindurchgehen.

Ein solches Instrument ist daher von Wichtigkeit für Wasserheizungen und zwar

zunächst als Controlapparat für den Kohlenverbrauch der

Feuerung resp. für die Qualität der Feuerungsanlage – denn mit Hilfe

des Heizmessers, von welchen je einer im Zulauf- und Ablaufrohr eingeschaltet

ist, kann stets festgestellt und selbstthätig registrirt werden, wie viel

Wärmeeinheiten aus dem verbrauchten Quantum Brennmaterial erzeugt worden sind

–; sodann ermöglicht der Apparat bei gemeinschaftlicher

Centralheizung für mehrere Interessenten die genaue Feststellung der von jedem derselben consumirten Wärmeeinheiten, wenn

sowohl im Zulauf- als im Rücklaufrohr je ein Heizmesser eingeschaltet ist.

Die Differenz der Ablesungen beider Zählapparate gibt nämlich die nutzbar gemachte

resp. die in der bezüglichen Abtheilung verbrauchte

Wärmemenge. In dieser Beziehung dürfte der Apparat der Anlegung von

Central-Wasserheizungen ein neues Feld eröffnen, da man nunmehr in den Stand

gesetzt ist, eine gemeinschaftliche Feuerungs-Anlage für viele

Heizungssysteme, für ganze Gebäude-Complexe anzulegen und jedes beliebige

Quantum Wärme an einzelne Abnehmer zu verkaufen, ganz analog der Versorgung

einzelner Privaten mit Wasser, mit Gas u.a.m.

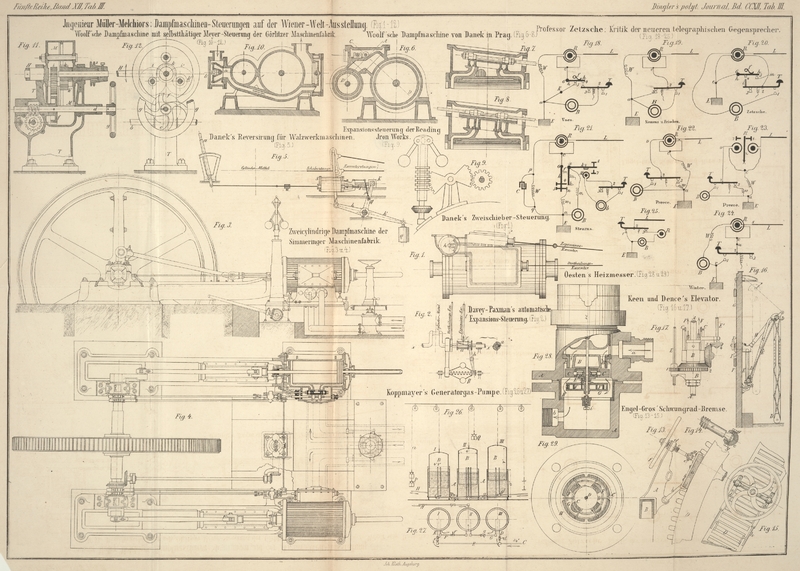

Der Apparat ist in allen Staaten einschließlich Preußen patentirt.Hr. Ingenieur Oesten (Berlin S. W. Tempelhoferberg, Nr. 4) ist geneigt, die

Patente für mehrere Staaten zu verkaufen. D. Red. Zur Beschreibung dieses in Figur 28 und 29 in etwa 1/2

Naturgröße dargestellten Apparates übergehend, so besteht derselbe im Wesentlichen

aus einem Gehäuse, durch welches die Flüssigkeit hindurchgeht, ferner aus einem im

Gehäuse gelagerten Flügelrädchen mit selbstthätig

verstellbaren Flügeln, welches durch die Flüssigkeit in Rotation versetzt

wird, und endlich aus einem unterhalb dieses Rädchens angebrachten

Metallthermometer, welches je nach der Temperatur der denselben umspülenden

Flüssigkeit die Flügel des rotirenden Rädchens mehr oder weniger schräg stellt und in Folge dessen die

Tourenzahl des letzteren variirt.

A bezeichnet ein gußeisernes Gehäuse mit der Zu-

und Abflußöffnung a und b.

Im Gehäuse befinden sich, wie aus dem Schnitt in Figur 28 deutlich zu

entnehmen ist, zwei messingene Einsatzstücke B, B',

welche eine ringförmige, conisch sich verengende Durchflußöffnung für das

zuströmende Wasser bilden.

Unterhalb dieser Einsatzstücke B, B' sitzt fest auf der

verticalen Spindel D das Flügelrad C mit sechs Flügeln, welche um ihre Zapfen drehbar in

dem Radkörper eingelagert sind. Auf der verlängerten Nabe des Flügelrades steckt ein

Ring E, welcher um einen gewissen Winkel vor-

oder rückwärts gedreht werden kann und welcher hiebei mit seiner oberen rauhen

Fläche eine entsprechende Drehung der geriffelten Zapfen der Flügel hervorruft; um

die erforderliche Reibung zwischen dem Ringe E und den

Flügelzapfen zu erzielen, drückt eine Spiralfeder von unten gegen E.

Diese Spiralfeder ruht auf der cylindrischen Metallbüchse G, welche auf der Spindel D festsitzt und eine

Compensations-Spirale F enthält, von welcher das

eine Ende an der Wand der Büchse G befestigt ist,

während das andere entsprechend verlängerte Ende durch einen Schlitz des Deckels der

Büchse G hindurchgeführt ist und zwischen zwei in den

Ring E eingeschraubte Stifte greift. Die Welle D läuft unten in einem mittels der Schraube i vertical verstellbaren Spurlager, welches von dem

untersten Einsatzcylinder H (aus Messing) getragen wird.

Dieser Einsatz H ist durchbrochen, um dem Wasser freien

Durchgang zur Abzugsöffnung b zu gestatten.

Das Spiel des Apparates ist nun folgendes. Die Flüssigkeit tritt durch eine

Rohrleitung bei a in den Apparat und trifft auf die

Flügel des Rades C. Wenn diese Flügel vertical, also

parallel zur Strömungsrichtung stehen, wird eine Drehung des Flügelrades nicht

stattfinden; dagegen dreht sich das Flügelrad, sobald die Flügel einen Winkel mit

der Stromrichtung bilden, und zwar wird die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades um

so größer sein, je stärker die Flügel gegen die Verticale geneigt werden.

Die Stellung der Flügel geschieht selbstthätig durch die Compensationsspirale F, welche aus zwei verschiedenen Metallen von ungleicher

Wärmeausdehnung hergestellt ist und deren inneres freies

Ende jedesmal eine der Flüssigkeitstemperatur entsprechende Lage einnimmt oder, mit

anderen Worten gesagt, mit wechselnder Temperatur – analog wie die Spirale eines

Metallthermometers – eine bestimmte Bewegung ausführt.

Der Apparat ist nun derart adjustirt, daß für eine bestimmte Minimaltemperatur die

Flügel vertical, also auf Null stehen, eine Drehung des Flügelrades beziehungsweise

des Zählwerkes bei Z nicht stattfindet; dagegen wird für

eine bestimmte Maximaltemperatur die Schrägstellung der Flügel und damit die

Tourenzahl des Rades C bei einer und derselben

Geschwindigkeit der Flüssigkeit ein Maximum. Es wird daher auch für alle

zwischenliegenden Temperaturen eine andere Flügelstellung und eine derselben

entsprechende Umdrehung des Rades c eintreten. Da nun

diese Tourenzahl auch im directen Verhältnisse zu der Geschwindigkeit der

durchströmenden Flüssigkeit beziehungsweise zur Menge derselben steht, so wird der

Zeigerweg des Zählwerkes stets proportional dem Producte aus Temperatur und Quantum

der Flüssigkeit sein und daher eine Zählung der durchfließenden Wärmeeinheiten

stattfinden.

Es ist zum Schlusse noch zu bemerken, daß die in der Zeichnung dargestellte Form des

Apparates eine zufällige und durch Benützung eines Siemens'schen Wassermessers entstanden ist.

Berlin, 15. März 1874.

Tafeln