| Titel: | JuliusHock's Petroleum-Motor; ausgeführt von der Eisen- und Maschinenfabriks-Actiengesellschaft in Wien. |

| Autor: | Z. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XXIX., S. 198 |

| Download: | XML |

XXIX.

JuliusHock's

Petroleum-Motor; ausgeführt von der Eisen- und

Maschinenfabriks-Actiengesellschaft in Wien.

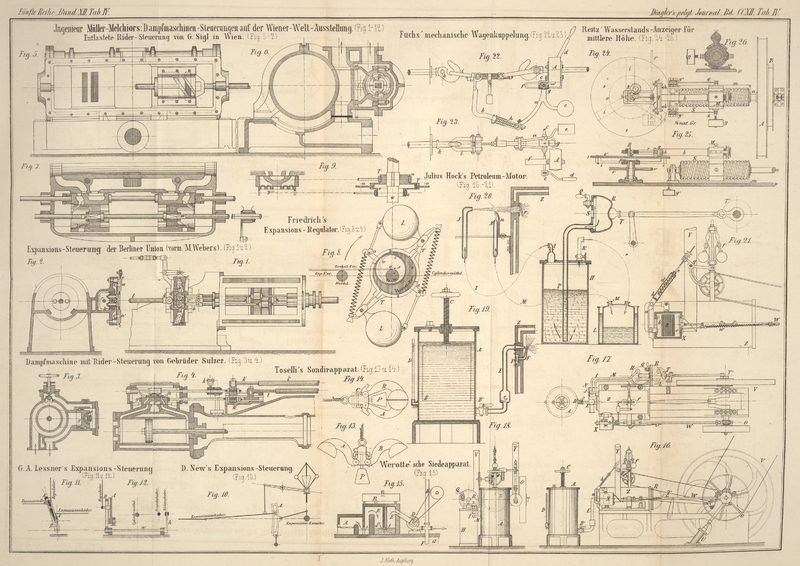

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hock's Petroleum-Motor.

Vor Kurzem haben wir in diesem Journale (erstes Aprilheft, S. 73) auf Julius Hock's neuen Petroleum-Motor hingewiesen und

treten nun in dessen nähere Beschreibung ein, welcher zunächst die Erklärung der

Haupteinrichtung und der Wirkungsweise der Maschine vorausgeschickt werden soll.

Der Hock'sche Motor ist im Principe mit einer

einfachwirkenden horizontalen Dampfmaschine zu vergleichen; nur tritt bei jenem an

Stelle der Expansionskraft des Dampfes die Expansionskraft eines Gemenges aus

Petroleum mit atmosphärischer Luft, welches durch eine Flamme zur Explosion gebracht

wird.

Der Arbeitscylinder besitzt an seinem hinteren verschlossenen Ende drei durch Klappen

gedeckte Oeffnungen. Durch die erste, im Cylinderboden

angebrachte Oeffnung wird Petroleum aus einem eigenen Behälter angesaugt und mittels

einer Luftdüse fein verstäubt (Fig. 19).

Durch eine zweite Oeffnung im Cylinderdeckel wird mit

Hilfe einer einfachen Druckvorrichtung mit Petroleumgas geschwängerte Luft über eine

Flamme hinweg in den Arbeitscylinder getrieben und daselbst die angesaugte

Petroleumluft zur Entzündung gebracht, in Folge dessen der Kolben nach vorwärts

geschleudert und die Maschinenwelle etc. in Umdrehung gesetzt wird. (Fig. 20.)

Beim Rückgang des Kolbens werden die Verbrennungsproducte aus dem Cylinder durch eine

dritte Oeffnung im Mantel nahe des Bodens in einen

Kasten, beziehungsweise in den Abzugsschlot abgeleitet. Durch Zuführung einer

größeren oder geringeren Menge von atmosphärischer Luft durch dieselbe Oeffnung

– beim Beginn des Vorwärtsganges des Kolbens – wird die

Explosionskraft des Gasgemenges im Cylinder und in Folge dessen die Geschwindigkeit

der Maschine und zwar selbstthätig durch einen Schwungkugel-Regulator

abgeändert (Fig.

21).

Wenn wir noch hier bemerken, daß der kleine Gasapparat zur Speisung der beim Betriebe

des Motors brennenden Flamme ein Ganzes mit demselben bildet, so erhellt aus der

Einleitung zur Genüge, daß der vorliegende Motor vollkommen unabhängig ist von dem

Vorhandensein einer Leuchtgasleitung; auch läßt sich a

priori erkennen, daß der neue Motor keinen übermäßigen Raum zu seiner Aufstellung bedarf

und daß derselbe mindestens mit eben solcher, wenn nicht größerer Sicherheit

arbeitet, wie unsere gewöhnlichen Dampf- oder Gasmotoren, und dies bei

möglichst rationeller Ausnützung des verwendeten Brennmateriales.

Betrachten wir nun näher die wesentlichsten Theile des Hock'schen Motors einzeln – um sie hierauf in ihrem Zusammenhange

leichter aufzufassen – so ist zunächst das zum Betriebe dienliche Petroleum

im Recipienten A (Figur 19) enthalten und

durch das Rohr E mit dem Arbeitscylinder Z in Verbindung gebracht; diese Verbindung läßt sich

jedoch nach Belieben durch den Hahn B' unterbrechen.

Durch Höher- oder Tieferstellen eines Cylinders B

mittels einer Schraube und Handrad C läßt sich das

Niveau im Recipienten A und hierdurch die

Ausströmungsgeschwindigkeit des Petroleums beliebig abändern. D bezeichnet ein zum Ablesen dienliches Wasserstandsglas.

Unterhalb der Austrittspitze des Petroleums in Arbeitscylinder ist im Boden desselben

eine Düse F unter entsprechendem Winkel eingesetzt, um

das beim Kolbenvorgang angesaugte Petroleum in fein zerstäubten Zustand

überzuführen. Die Luft tritt beim Ansaugen des Kolbens durch die Klappe F' in die Düse F ein,

weshalb die Klappe nach innen sich öffnet, bei der Explosion im Cylinder aber sofort

geschlossen wird. Um bei dieser Explosion jeden Rückschlag auf das im Recipienten

befindliche Petroleum zu verhüten, ist im Rohr E passend

eine Klappe e eingeschaltet.

Wie gerade vorher angedeutet worden ist, läßt sich also die Leistung der Maschine

durch Veränderung des Niveaus in A, bezieh. der

Einströmungsgeschwindigkeit des Petroleums in den Arbeitscylinder in einfachster

Weise modificiren.

Zur Entzündung des auf die beschriebene Weise in den Cylinder eingetretenen

Petroleums kommen die in Figur 20 skizzirten

Maschinentheile in Betracht.

Zunächst haben wir den Gas-Erzeuger H zu nennen,

in welchem Naphta eingeschlossen ist, durch das man mittels der Compressionspumpe

R atmosphärische Luft hindurchdrückt und die in H carbonisirte Luft auf der einen Seite durch die Rühre

I nach dem Blasrohr J

führt und auf der anderen Seite durch einen kleinen Gasometer L und den Rohrstrang M zum Brenner N gelangen läßt. Die Compressionspumpe ist aus einer

Kautschuk-Halbkugel R mit Metallboden und einem,

durch das Excenter T' auf der Hauptwelle hin und her

geführten Druckstempel T zusammengesetzt. Die

Saugöffnung ist durch eine Klappe S verdeckt und an die

Drucköffnung schließt sich unmittelbar das zum Gaserzeuger H

führende Rohr P an. K und I bezeichnen die Verbindungsröhren zwischen Gaserzeuger

H und dem Gasometer L,

beziehungsweise Blasrohr J. Zum Schutze der während des

Betriebes des Motors unausgesetzt brennenden Flamme N

dient ein Schirmblech n.

Bei Drehung der Maschinenwelle wird die Pumpe R in

regelmäßigen Intervallen einsetzen und das brennbare Gas aus dem Blasrohr J mit bedeutender Geschwindigkeit ausstoßen und nach

erfolgter Entzündung am Brenner N durch die Klappe r in den Arbeitscylinder Z

zur Entzündung des daselbst angesammelten Petroleum-Luft-Gemenges

eintreiben.

Der Zeitpunkt der Explosion im Arbeitscylinder und – wie man wohl auch sagen

darf – der Füllung des Cylinders hängt von der Stellung des Excenters T' ab, indem durch dasselbe der Austritt der

Blasrohrstamme J beliebig regulirt werden kann.

Um nun die Verbrennungsproducte aus dem Cylinder beim Kolbenrückgang zu entfernen,

communicirt derselbe nahe an seinem Boden mit einem Kasten X (Figur

21), welcher zwei Klappen b und c enthält, die sich beide nach innen öffnen. Sowie der

Kolben in seiner Bewegung umgekehrt, stößt die Excenterstange W die Klappe c auf und setzt dadurch den

Cylinderraum in freie Verbindung mit dem Abzug Y. Nach beendeter Ausströmung schließt die Spiralfeder

w die Klappe c rasch

wieder zu. Beiläufig kann hier bemerkt werden, daß die dem Schlot Y entweichenden Gase in analoger Weise wie der

Abzugsdampf bei Dampfmotoren zur Erwärmung von Werkstätten u. dgl. ausgenützt werden

kann.

Die zweite, am Kasten X angebrachte Klappe b – die Lufteinführungsklappe – dient in

Verbindung mit dem Schwungkugel-Regulator f zur

selbstthätigen Regulirung des Ganges der Maschine.

Beim Vorgang des Kolbens kann nämlich durch die Klappe b

atmosphärische Luft in den Cylinder hinter den Kolben gelangen. Ist diese Klappe gar

nicht belastet, so öffnet sich dieselbe unmittelbar nach Umkehr des Kolbenhubes nach

vorwärts und es tritt nur atmosphärische Luft durch b

und gar kein Petroleum aus dem Recipienten A (Fig. 19) in

den Arbeitscylinder ein, so daß die Maschine stehen bleiben muß.

Ist dagegen die Klappe b über Atmosphärendruck belastet,

d.h. öffnet sich dieselbe beim Ansaugen des Kolbens gar nicht, so wird nur Petroleum

durch die Röhre E in den Cylinder eingezogen und gar

keine atmosphärische Luft, wenn man von der geringen durch die Düse F eingesaugten Luftmenge absieht.

Je nachdem also die Luftzuführungsklappe b innerhalb der

bemerkten Grenzen mehr oder weniger belastet ist, wird das Gasgemenge im Cylinder verändert, daher man

bei Variirung des Arbeitsverbrauches die Leistung des Motors in einfachster Weise

durch correspondirende Regulirung der Belastung der Klappe d wird reguliren können, was – wie schon angedeutet – selbstthätig durch den Regulator f geschieht.

Es ist aus Figur

21 deutlich zu entnehmen, wie die Regulatorhülse durch den Winkelhebel g, die Spindel e und den

gebogenen Arm a mit der Lufteinführungsklappe b in Verbindung gesetzt ist. In einer Metallbüchse h eingeschlossen, wirkt die Spiralfeder d mit veränderlicher Stärke schließend auf die Klappe

b ein, indem diese Feder oben gegen die Federbüchse

h und unten gegen einen Knopf an der Spindel e drückt. Bei Geschwindigkeitsänderungen des Motors und

der hievon abhängigen Stellung des Regulators f findet

demnach die entsprechende Veränderung der Federspannung, bezieh. der Belastung der

Klappe b von selbst statt.

In den Figuren

16 bis 18 ist die Gesammtdisposition des Hock'schen

Motors in etwa 1/20 der wahren Größe skizzirt und gleiche Buchstaben bezeichnen

dieselben Theile wie in Figur 19 bis 21. V ist das Schwungrad, O die

Riemenscheibe zur Transmission der Drehung und U

bezeichnet eine Wasserpumpe, welche Wasser zur Hintanhaltung einer übermäßigen

Erhitzung des Cylinders zwischen die beiden Wände desselben circuliren läßt. Indeß

kann das Kühlwasser auch auf einem anderen Wege herbeigeschafft werden.

Behufs Ingangsetzung des Motors öffnet man den Hahn Q an der Luftpumpe R (Figur 20) und

dreht das Schwungrad V vorwärts, entzündet das Flämmchen

des Brenners N (Fig. 20), worauf der

Motor, vorausgesetzt daß der Hahn Q wieder geschlossen

wurde, von selbst weiter läuft. Durch den vorwärtsgehenden dichtschließenden Kolben

wird nämlich aus dem Recipienten A eine kleine Quantität

Petroleum angesaugt und dieses durch die Düse F fein

vertheilt, theilweise auch verdampft und mit der durch die Klappe b (Figur 21) einströmenden

atmosphärischen Luft innigst vermengt. Nach etwa ein viertel Kolbenhub stößt der

Stempel T gegen das Luftkissen R und es schießt in Folge dessen aus dem Blasrohr J (Fig.

20) ein Strom brennbaren Gases über das Flämmchen N hinweg durch die Klappe r in den

Arbeitscylinder und verursacht hier die Explosion des Gasgemenges unter Entwickelung

einer hohen Temperatur mit entsprechendem Druck. Alle Oeffnungen des Cylinders

werden durch die Klappen luftdicht verschlossen und so wird der Kolben nach vorwärts

getrieben und ein großer Theil der Wärme in Arbeit umgesetzt und von dem hinreichend

schweren Schwungrade aufgenommen. Dasselbe veranlaßt den Kolbenrückgang, wobei

sofort die Abzugsklappe c (Fig. 21) durch die

Excenterstange W

geöffnet wird und bei

neuerlichem Vorgange des Kolbens das beschriebene Spiel sich wiederholt u.s.f.

Steigt die Geschwindigkeit, so läßt der Kugelregulator die Spiralfeder d (Fig. 21) nach und es kann

mehr Luft, daher weniger Petroleum in den Cylinder eintreten und die Arbeitsleistung

wird vermindert. Im entgegengesetzten Falle läßt die Klappe b ein geringeres Luftquantum in den Cylinder, wofür mehr Petroleum aus dem

Recipienten angesaugt wird, wie dies schon oben des weiteren auseinander gesetzt

wurde.

Will man die Maschine abstellen, so öffnet man einfach den

nach Ingangsetzung des Motors wieder geschlossenen Hahn Q der Luftpumpe R (Fig. 20); dieselbe wird

in Folge dessen wirkungslos, d.h. es findet keine Gasentwickelung und keine

Explosion, also keine Kraftentwickelung statt.

Denselben Erfolg erzielt man durch Absperren des Hahnes B' am Recipienten A, da hierauf nur

atmosphärische Luft hinter den Kolben im Cylinder einströmt.

Aus der gegebenen Beschreibung lassen sich nachstehende Vorzüge des Hock'schen Petroleum-Motors folgern:

1) Vollkommenste Gefahrlosigkeit, indem weder Unverstand noch Böswilligkeit eine

gefährliche Explosion herbeizuführen vermag.

2) Möglichkeit einer augenblicklichen Inbetriebsetzung resp. Abstellung des Motors,

ohne Anheizen oder Löschen eines Feuers.

3) Keine Wartung; Zulässigkeit der Betriebsanlage ohne behördliche Genehmigung wie

bei Dampfmaschinen.

4) Fast geräuschlose Arbeit und geringer Raumbedarf.

5) Billiger Betrieb. Der Verbrauch beträgt pro Stunde und

Pferdekraft circa 1 1/2 Pfund (3/4 Kilogr.) Petroleum

von beiläufig 0,72 spec. Gewicht (sogen. Ligroine).

Die Eisen- und Maschinenfabriks-Actiengesellschaft in Wien (I. Schottenring Nr.

17) liefert den beschriebenen Motor vorläufig in einer Größe etwas über eine Pferdekraft – entsprechend etwa 12 Raddrehern

– zum Preise von 3000 Reichsmark (franco nach jeder Eisenbahnstation des

deutschen Reiches mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen). Hierbei ist die

Wasserpumpe zur Abkühlung des Cylinders mit inbegriffen; die Montirungskosten sind

höchst unbedeutend.

Letzthin wurde schon bemerkt, daß der Hock'sche

Petroleum-Motor in der Wiener Staatsdruckerei mit bestem Erfolge im Betriebe steht; außerdem wurde derselbe zur

Special-Ausstellung in South Kensington in London

zugelassen.

Wir wünschen zum Schluß, daß die deutschen Gewerbetreibenden das neu gebotene

Hilfsmittel zur Behauptung ihrer Stellung gegenüber der Groß-Industrie einer

näheren Beachtung würdigen und bei Bestätigung und Erhärtung der Vortheile

entschlossen zu dessen Einführung greifen mögen.

Wien, Mitte April 1874.

Z.

Tafeln