| Titel: | Circulations-Schmiervorrichtung für Lager und Lagerbüchsen rasch rotirender Wellen; von August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen. |

| Autor: | Z. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. LXI., S. 379 |

| Download: | XML |

LXI.

Circulations-Schmiervorrichtung für Lager

und Lagerbüchsen rasch rotirender Wellen; von August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen.

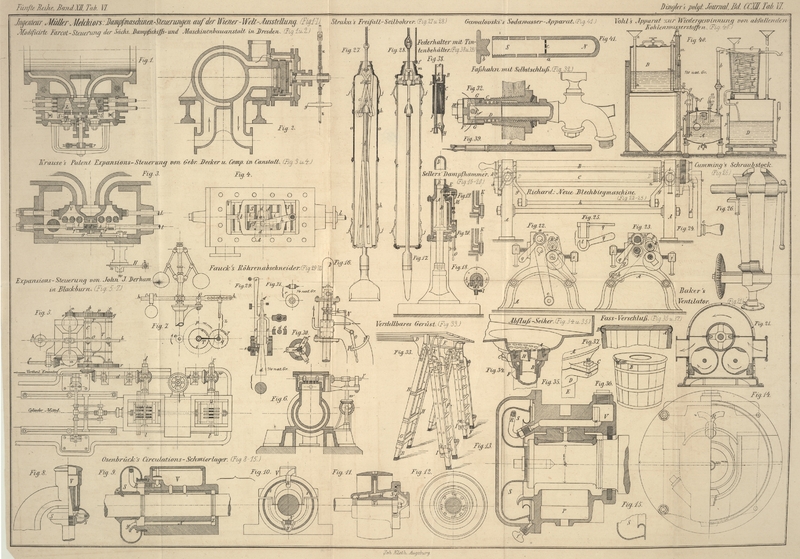

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Osenbrück's Circulations Schmiervorrichtung.

Um bei rasch rotirenden Wellen und Zapfen, wie für Kreissägen, Holzhobelmaschinen,

Ventilatoren, Bandsägen, Centrifugalmaschinen, Eisenbahnwagenachsen, ferner bei

losen Riemenscheiben u. dergl. eine verläßliche, ökonomische Schmierung zu erzielen,

hat Osenbrück die sogenannte

Circular-Schmiervorrichtung entworfen (und in verschiedenen Staaten

patentirt), bei welcher durch die Umdrehung der Welle eine continuirliche Bewegung

des Schmiermateriales entlang der Lagerfläche nach einem Auffanggefäße und von da

zurück nach dem Oelreservoir und wieder über die Lauffläche u.s.f. hervorgerufen

wird.

Zu diesem Behufe wird, wie man dies leicht aus den beigegebenen Abbildungen in Figur 8 bis

15

entnehmen kann, für jedes zu schmierende Lager auf der betreffenden Welle eine

metallene Auffangschale S angebracht, welche genau

concentrisch mit der Welle rotirt. An dem dieser Schale zugekehrten Ende des festen

Lagergehäuses ist ein messingenes oder eisernes Rohr R

angebracht, welches in die Schale bis nahe zum inneren größten Umfange derselben

hineinragt und so gekrümmt ist, daß seine äußere Oeffnung der Drehungsrichtung der

Welle entgegensteht.

Enthält nun die Schale S flüssiges Schmiermaterial, so

verbreitet sich dieses bei der raschen Umdrehung ringförmig auf dem größten inneren

Durchmesser der Schale und wird, da es an der Drehung Theil nimmt, von dem

unbeweglichen Rohre R aufgefangen und mit einer von der

Umfangsgeschwindigkeit der Schale abhängigen Beschleunigung in das Schmierreservoir

V des Lagers zurückgeführt. Von hier aus tropft das

Oel, nachdem es die Lagerfläche schmierend passirt hat, zur Schale S zurück, um neuerdings den angedeuteten Weg zu

durchlaufen. Auf diese Weise wird, wie leicht einzusehen, das Schmiermaterial auf

das äußerste ausgenützt.

Die Figuren

8–9 und 10–11 und 12–13 bis 15 stellen

beziehungsweise die Osenbrück'sche

Circulations-Schmiervorrichtung an den Lagern einer stehenden Welle, einer

horizontalen Welle, einer losen Riemenscheibe und einer Eisenbahnwagenachse dar;

gleichen Zwecken dienende Theile sind mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Obere Lagerbüchse einer stehenden Welle oder Spindel

(Figur 8).

Die Auffangschale S – welche der Constructeur mit

dem Namen „Centrifugalschale“ bezeichnet, da das Schmieröl

vermöge der durch die Rotation hervorgerufenen Centrifugalkraft weitergetrieben wird

– ist unterhalb des conischen Zapfens auf die Spindel aufgeschraubt. Ihre

obere Oeffnung umfaßt willig den Hals der oberen Lagerhülse. In diese feststehende

Hülse ist das Rohr R eingeschraubt und führt eine damit

communicirende Bohrung nach der Schmierkammer V, welche

durch eine Kapselverschraubung geschlossen ist.

Getheiltes Lager für eine horizontale Welle (Figur 9 und

10). In

den Lagerdeckel ist das Auffangrohr R eingeschraubt und

zwar unter eine Uebersattlung s des Deckels, welche

außen concentrisch mit der Welle abgedreht ist. In der unteren Hälfte läuft die

Uebersattlung in eine Rinne y aus, welche in die Schale

S hineinragt. Ueber der Austrittsöffnung des Rohres

R ist an den Lagerdeckel eine Blechkappe angebracht,

um zu verhindern, daß beim Beginne der Drehung – wenn das gesammte Oel aus

der Schale S in die Kammer V

getrieben wird – das Oel gegen den Lagerdeckel spritzt. Das aus der Kammer

V nach dem der Schale S

entgegengesetzten Lagerende Z – ablaufende

Schmieröl wird durch den Canal N über die Rinne y wieder nach der Centrifugalschale

S zurückgeführt. Die Einkerbungen auf beiden Seiten des

gelagerten Wellenhalses sind ein bekanntes Mittel, um das Vergleichen von Oel nach

außen zu verhüten. Als Staubverschluß dienen die beiden Lederringhälften, welche in

einer concentrischen Nuth oberhalb der Uebersattlung s

eingezwängt sind und die Schale S berühren.

Lagerung einer losen Riemenscheibe (Figur 11 und 12). In die

Achse ist ein centrales Loch bis etwas über das Mittel der Riemenscheibe eingebohrt.

In das äußere Ende dieser Bohrung ist das Rohr R

eingeschraubt, das andere führt durch eine radiale Bohrung in die Nuth V. Die Schale S ist hier

kegelförmig angeordnet und durch einen Ring T, welcher

die warm eingezogene Laufbüchse (aus Gußeisen oder Rothguß) festhält, in zwei

Hälften getheilt. Die Communication der vorderen und hinteren Schalen-Kammer

wird durch Löcher c in dem Ringe T vermittelt. Die Wirkungsweise dieser Disposition erklärt sich wie die

obigen von selbst. Während bei den gewöhnlichen losen Riemenscheiben das Oel um so

schneller abgeschleudert wird, je rascher sie rotiren, schmiert sich diese Scheibe

alsdann um so energischer.Nach Mittheilung des Erfinders machte eine lose Riemenscheibe, welche 1080

Touren pro Minute zurücklegte und deren

Schenkeldurchmesser 1 1/2 Zoll engl. (38 Millim.) betrug, bei einer Füllung

von 1/17 Pfd. Oel 64 Millionen Umdrehungen, ohne daß das mindeste Warmlaufen

vorkam. Als die Scheibe zur Untersuchung abgenommen wurde, fand sich noch

genügend Oel von durchaus reiner, wenn auch etwas ranziger Beschaffenheit

vor, um wenigstens noch weitere 5 bis 6 Millionen Touren machen zu

können.

Achsenlager für Eisenbahnwagen (Fig. 13 bis 15). Dieses

Lager ist für die bekannte Polsterschmierung von unten und für die neue

Circulations-Schmierung von oben eingerichtet. Bei Wegfall der ersteren,

vereinfacht sich die Lagerconstruction wesentlich. Die Schmierschale S wird aus Kupfer- oder Messingblech (Figur 13),

billiger und ebenso dauerhafter aber ganz aus getempertem (adoucirtem) Gußeisen

hergestellt (Figur

15). Dieselbe ist in dem Schenkelkopf concentrisch eingedreht und mittels

Schraube an denselben befestigt. R, S und V bezeichnen die bekannten Theile. Um der Luft aus der

Oelkammer V einen Ausweg zu verschaffen, führt das

Bohrloch x aus derselben durch den Lagerdeckel in die

darunter liegende Lagerkammer. Die Füllung mit Oel geschieht seitlich durch die

Polsterschmierkammer P, aus welcher das Schmiermittel

durch zwei oben in dieser Kammer befindliche Schlitzlöcher in das Unterlager und von

diesem in die Schmierschale S eintritt. Vor Beginn der

Füllung des Lagers entfernt man die Flügelschraube f

(Figur

13) und erkennt an dem Hervortreten von Oel aus diesem Schraubenloche die genügende

Füllung. Da die Eisenbahnfahrzeuge vorwärts und rückwärts laufen, so ist das

Auffangrohr R gabelförmig gestaltet, daher für beide

Drehungsrichtungen der Centrifugalschale S gleich

wirksam.Wegen Uebertragung von Patenten wende man sich an den Maschinenfabrikant

August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen.

Z.

Tafeln